遺訓 徳川家康 人の一生は重荷を負うて遠き道をゆくが如し いそぐべからず。

不自由を常とおもえば不足なし。

こころに望みおこらば困窮したる時を思い出すべし。

堪忍は無事長久の基 いかりは敵と思え。

勝事ばかり知りてまくる事を知らざれば 害其の身にいたる。

おのれを責めて人をせむるな。及ばざるは過たるよりまされり。

今回は漢詩ではないけれど新体詩風に吟じる事が出来ますので徳川家康の遺訓を記すことにしました。吟詠教室では漢詩のほかに、俳句・和歌の朗詠と他に新体詩(山のあなた(カールブッセ)・千曲川旅情の歌など)なども吟じます。文字が変則なので吟じれるとは思いもしませんでしたので、初めて習った時は吃驚しました。

やはり300年の礎を築いた人の人生訓で深みのある教えであり、現在でもいろんな職業の人にも当てはまる人生訓だと思います。自分が忍耐の末天下を勝ち取った体験から生み出されたものでしょう。素晴らしい言葉を残してますね。と言いたいのですが ?

天下統一した徳川家康像。 姉川(滋賀県)の古戦場まで重荷(人生)を背負ってきました。 (重き荷物は家康の墓でした)

次は長篠城跡(愛知県)まで来ました。人の一生は重くて腰も曲がります。(家康敗戦の時の顰め顔) 徳川家康

(1542~1616)(天文11年12月26日~元和2年4月17日)

江戸幕府初代将軍。三河(愛知県)の岡崎城主・松平広忠の長男。幼名竹千代、元信・元康のち家康と改めた。院号安国院。6歳の時尾張(愛知県)の織田信秀、のちに駿河(静岡県)の今川義元の人質となる。桶狭間(愛知県)で今川義元が織田信長に討たれると岡崎(愛知県)に帰り、今川氏を離れ、信長と結んで、浅井・朝倉氏を破り、更に武田氏を破って駿河を獲得する。この間松平を徳川と改姓。

居城を浜松に築いて移り信長を助け、姉川(滋賀県)に浅井・朝倉連合軍に大勝したが、信玄と三方ヶ原(愛知県)で交戦大敗する。信玄の死後、信長とともに信玄の子勝頼を長篠(愛知県)に破り武田氏を滅ぼす。信長の死後甲斐を占領し、豊臣秀吉をおさえようと信長の子信雄を利用して兵を起こしと、小牧・長久手(愛知県)で戦ったがで信雄が秀吉と和睦したので以後秀吉の天下統一に協力し、秀吉に従って後北条氏を小田原(神奈川県)に攻め、後北条氏の故地八州を与えられ、江戸城を居城とした。秀吉の死後1600年、関ヶ原の戦いで豊臣方の石田三成を破り、対抗勢力を一掃、1603年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。すぐに子の秀忠に将軍職を譲ったが、大御所として実権をふるった。

駿府に引退するも、大阪冬・夏の2度の陣で秀吉の子・秀頼を滅ぼして天下を統一すると、武家諸法度・参勤交代制を定めた。外国貿易を奨励し、キリシタンを禁じた。我慢強い性格と慎重な行動が家康の持ち味で、その一生は[忍]の一字で貫かれた。死後久能山に神葬されたが遺言により、一年後に久能山より日光山に改葬された。73歳没。

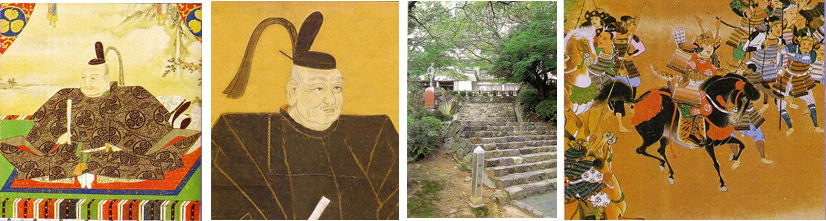

徳川家康人生画像

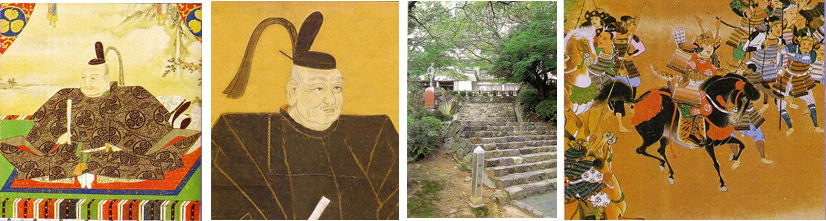

左から 1、青年時代(愛知・東龍寺蔵) 2、青年時代(久能山東照宮蔵)3、壮年時代(東京・増上寺蔵 ) 4、白衣の家康(1639)(日光輪王寺蔵)

久能山東照宮蔵。 静岡・宝台院蔵。 牧城本丸跡。 小牧本陣中の家康(43歳)。

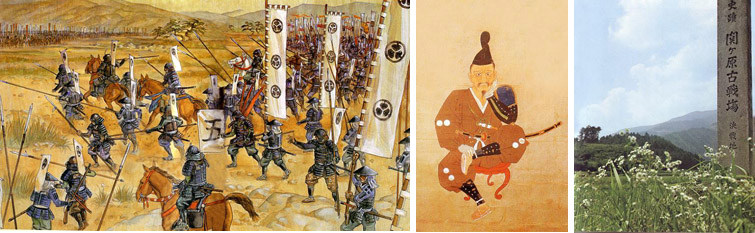

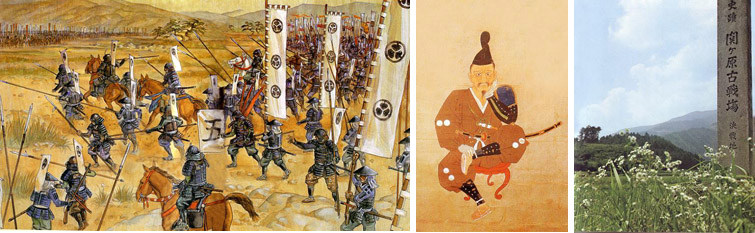

左より 1、三方ヶ原の戦い合戦図(愛知県)

2、三方ヶ原の戦いで信玄に敗れ敗戦を忘れないように描かせいつも身

辺に置いたという画像。

3、関ヶ原合戦古戦場(岐阜県)

1、日光東照宮。 2、日光東照宮墓。 3、久能山東照宮墓。 4、岡崎市大樹寺の墓。 |

徳川家康のこの遺訓は維新後の明治新政府が、徳川幕府を朝敵扱いすることに反感を持ち権現様(家康)の名に傷がつくと、心配のあまり徳川家の名誉回復に命を捧げる決意を固め、家康公御真筆と銘打ってでっち上げ家康の威光を世に示そうと、旧幕臣、池田松之助と云う人が私財を投じて名言・明訓(徳川光圀の訓辞) を書写したと云われます。日光・上野・名古屋・久能山の各東照宮に奉納され、家康の真筆として伝えられることになったようです。

(「ビジュアル日本の歴史天下統一への道」)より。

(この遺訓は家康の遺訓ではなく水戸黄門様の明訓だったのですね。さすが大日本史を編纂しただけあっての黄門さまだと頷けます。家康が、戦いに明け暮れ、三方ヶ原の負戦で悔しい思いを忘れない為、絵を描かせ身から離さず持っていたというのは中国呉越の臥薪嘗胆の執念を思いだします。勝つことばかりに執着した我が身の反省が忍耐や用心深さとなり、偉大な家康を作り上げたのでしょう。

家康の巧みな駈け引きによって大阪冬の陣後、条件付きで和睦を持ちかけ、櫓や土塁・石垣・内堀までも取り計らい本丸だけを残す丸裸同然に持っていき夏の陣では大義名分を作り上げ、準備周到の戦いは圧巻です。幕府の基礎を作り外様大名・禄高など抜かりなき家康の頭脳・行動がこの遺訓を物語っているように受け取れます)。 |