冒頭にまず2枚の写真を載せました。これが現在の「嘉祥寺」を語る上での「つなぎ」になると思うからです。

前回ご紹介した十二帝陵の入口前の道路を御陵の生垣に沿って東に行くと、御陵の東端に至ります。その東側に細い通路が北に向かっています。その通路を入って行くと左の写真の「歓喜天」と記した石標が立っています。右の写真は現在の嘉祥寺境内にある「法華塔」です。前回、十二帝陵には陵内に法華堂があり、そこに12人の天皇の遺骨が納められていると説明しました。この「法華塔」は、もと安楽行院にあった十二帝供養のための法華塔と伝わるものなのです。法華塔の背後の築地塀の先が十二帝陵地です。(資料1)

現在の嘉祥寺は十二帝陵の東隣に位置します。この写真は、十二帝陵より東側にある南北の道・「霞ケ谷」の道(以降、霞谷道と称す)に面して建てられた石標です。「日本最初 歓喜天 深草嘉祥寺」と記されています。この写真の築地塀沿いの通路の突き当たりにある石標が冒頭写真のものです。右の写真が山門です。現在の嘉祥寺は「霞谷」と号する天台宗のお寺です。

霞谷道は、北は現在のJR「稲荷」駅あたりで旧伏見街道につながり、南は現在の名神高速道路の南、前回ご紹介した仁明天皇深草陵を経て谷口町で大岩街道につながります。

石峰寺の南にある宝塔寺あたりから谷口町までを「霞ケ谷」と称したそうです。(資料2)

『古今和歌集』巻十六に、文屋康秀が詠じた歌が収録されています。

深草のみかどの御国忌(みくにき)の日よめる

草ふかき霞の谷に影かくしてる日のくれしけふにやあらん 846

深草のみかどとは仁明天皇をさし、嘉祥3年(850)3月21日崩御。御年41。つまり天皇の御忌日にこの歌が詠まれ、「霞ケ谷」が詠み込まれているのです。(資料3)

門を入ると、手水舎があります。

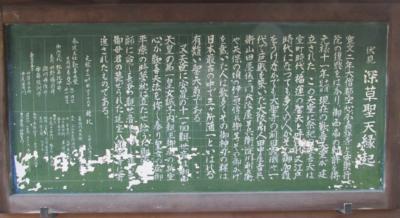

手水舎の背面に「伏見 深草聖天縁起」の説明案内が掲げられています。

駒札

駒札

手水舎を回り込むと境内の参道は2つに分岐しています。

北方向にお堂が見えます。

西方向に、鎮守社(? 末社かも)と冒頭にクローズアップした法華塔が見えます。

嘉祥寺について、この探訪と事後整理から知ったことを少し整理してご紹介します。

嘉祥寺については、3つの時期区分ができるようです。

1) 嘉祥寺の創建

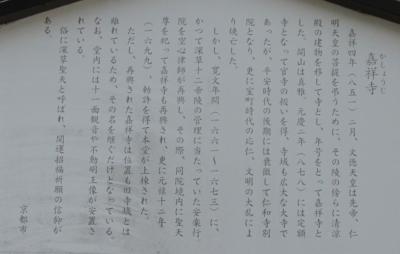

文徳天皇が先帝である仁明天皇の菩提を弔うために、嘉祥4年(仁寿元年:851)2月に、仁明天皇清涼殿をこの深草の地に移し、嘉祥寺を創建されたことが始まりです。『文徳実録』に記載があるといいます。開山は真雅僧都で、真言宗に属したお寺でした。この周辺に寺に関連した字の地名がつくところは、当時の嘉祥寺の境内だったといいます。(資料4)

「寺域は付近の瓦町から谷口に至る南北およそ500メートルにおよぶ広大な地を占め、伽藍も壮大を極めた」(資料1) そうです。現在の嘉祥寺の南に深草瓦町があります。そのあたりが嘉祥寺旧地の中心あたりだったそうです。

当初の嘉祥寺は平安時代後期に衰微し仁和寺の別院となります。さらに室町時代の応仁、文明の乱により焼亡し荒廃するのです。(駒札、資料1)

2) 安楽行院の境内に作られた「嘉祥寺」

前回の説明と関係してくるのですが、まず「安楽行院」に触れておく必要があります。 次回ご紹介する「真宗院」が荒廃した時期に、御陵のみが残ったのです。そこで、室町時代初期、正平7年(1352)年頃に、上京区新町頭にあった持明院の持仏堂安楽行院(一に安楽光院)がこの地に移され、御陵の管理にあたったといいます。ところがこの寺も中世廃滅し、御陵も荒廃したのです。江戸時代に前回ご紹介した空心律師が安楽行院を再興します。

空心律師が安楽行院の再興をはじめた折り、聖天像を西の方の竹林の内にある井中より掘りだしたのだとか。その聖天像を境内に祀り、嘉祥寺と号したといいます。つまり、かつてこの地に存在した「嘉祥寺」の名称を継いだという訳です。江戸時代には「霊験いちじるしくて常に詣人絶えず」(資料4) といいます。

「御西帝の勅許を得、元禄11年(1698)現在の歓喜天堂が建立された」(境内の縁起説明より)のです。「深草聖天」として信仰が広がったのでしょう。

境内の「深草聖天縁起」に室町時代に「福運の聖天」と呼ばれていたという記述を考慮すると、兵乱の災いを避けるために聖天像が竹林中の井戸に隠されていたのかも知れませんね。滋賀県湖北で、戦国時代には兵火の難を避けるために、地元の人々が観音像を土中に隠して守られたという話を伺ったことがあります。

3) 現在の嘉祥寺

明治維新後、政府による神仏分離の方針が出され、一方で天皇陵の比定、整備、管理が行われていきます。その過程で、御陵の管理を行っていた安楽行院が分離され、東山泉涌寺に移されることになったのです。安楽行院は廃寺となり、深草聖天としての嘉祥寺がここに存続することになるという経緯です。

本堂(歓喜天堂)

本堂(歓喜天堂)

本尊は「聖天像(大聖歓喜天)」で、日本最古の像と伝えられています。

等身大の十一面観音立像-後西天皇皇女誠子内親王が病気平癒を祈って霊験があったと伝わる-が安置されているそうです。(資料1、境内の縁起説明)

他に、不動明王像も安置されているといいます(駒札より)。

提灯には、歓喜天のシンボルである巾着袋や大根が描かれています。単体の歓喜天像の場合は、巾着袋(砂金袋)を手にもっているので、それが図案化されたようです。また、大根は歓喜天への供物です。

鎮守社 (末社かもしれません。未確認です)

鎮守社 (末社かもしれません。未確認です)

法華塔を異なるアングルから

石造宝塔の塔身には優美な文様が彫られています。

毎年6月16日には「嘉祥食い」という年中行事が行われるそうです。この日、「歓喜天に供えた唐菓子を授かり、これを食すれば福を得、病気が退散するといわれる」(資料1) のです。

「嘉祥(かしょう)」は平安時代初期、仁明天皇の時代の年号ですが、「嘉祥(かじょう)」には次の意味があります。「疫病から身を守るため神に供えた食物を食べる行事。陰暦6月16日に、16個の餅、または菓子を供えて食べる。嘉通。」(『日本語大辞典』講談社)

一説には、仁明天皇がご神託を得て、この疫病払いをし、年号を「承和」から「嘉祥」に改元したといいます。豊後国(大分県)から白亀が献じられたことを瑞祥として改元されたともいわれますが・・・・・ (『日本の年号がわかる事典』)。

歓喜天に供えた唐菓子というのは、「『あん』に白檀等の八種の薬味を入れ、米の粉で作った皮で包み、砂金袋の形にして、真言を唱えながら胡麻油であげたもの」(資料1) だとか。つまり、「歓喜団」と称されるお菓子です。京都では、京菓子司「亀屋清永」の「清淨歓喜団」が有名ですね。こちらからご覧ください。

脇道に逸れました。次回は「真宗院」の探訪です。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p84-85

2) 『京の古道を歩く』 増田 潔著 光村推古書院 p128-131

3) 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫 p190

4) 嘉祥寺 『拾遺都名所図会』 :「国際日本文化研究センター データベース」

補遺

持明院 :ウィキペディア

歓喜天 :ウィキペディア

聖歓喜自在天 :「archaic仏」

大日如来最後の方便身 :「大歓喜天様(聖天様)ご利益まとめサイト」

嘉祥 :「コトバンク」

徳川家康と嘉祥 歴史上の人物と和菓子 :「虎屋」

厄除け開運「和菓子の日」!由来・歴史を知って和スイーツを味わおう (1/2)

:「Column Latte」

過去のいっぴん 第25話 精進 潔斎・秘伝のお菓子 清淨歓喜団

京のいっぴん物語 :「KBS京都」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町」へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -2 藤森神社細見(1) へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -3 藤森神社細見(2) へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -4 西福寺・仁明天皇陵・十二帝陵ほか へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -6 真宗院 へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -7 瑞光寺(元政庵)へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -8 宝塔寺細見(1) まずは本堂周辺 へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -9 宝塔寺細見(2) 日像廟・七面社ほか へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -10 宝塔寺細見(3) 塔頭と補足 へ