|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

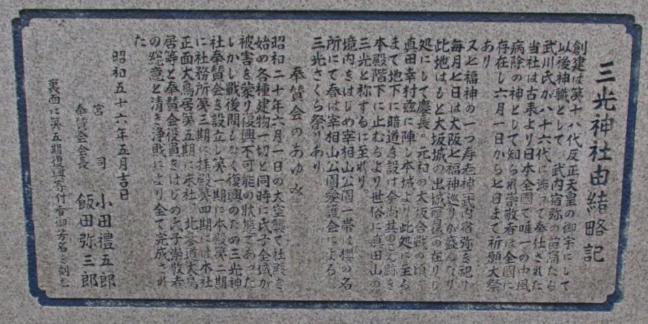

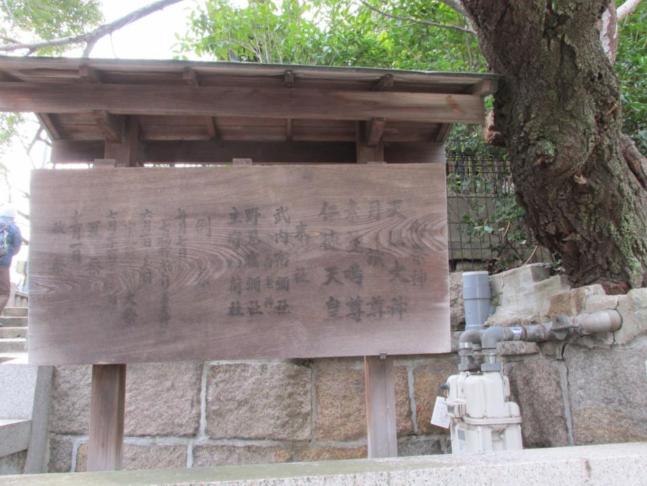

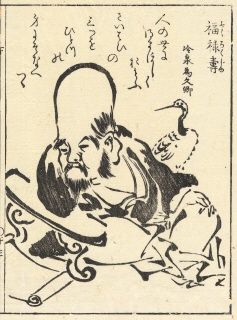

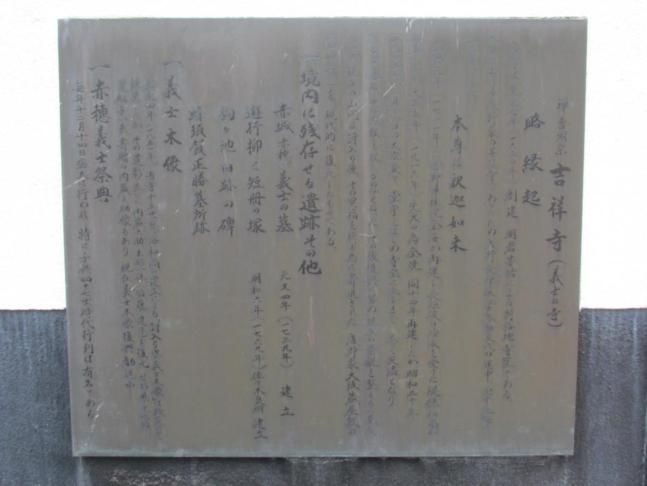

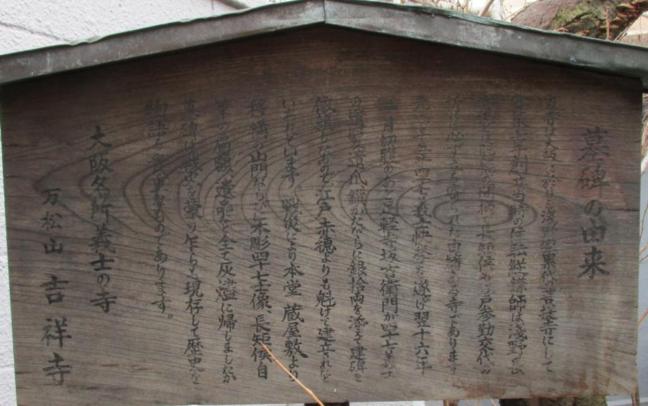

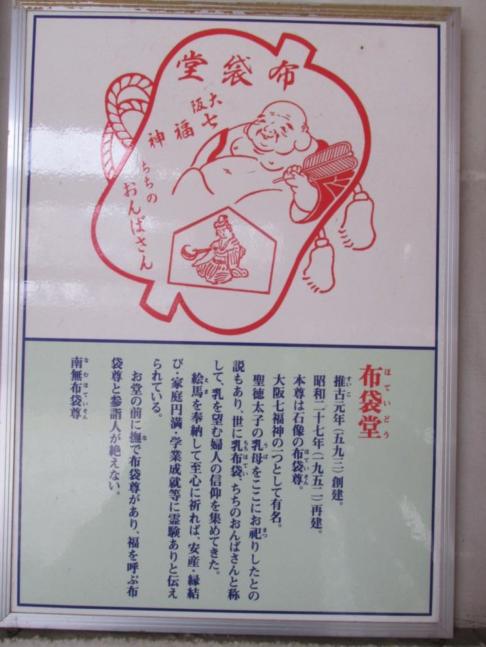

この浮世絵はウィキペディアの「七福神」(資料1)から借用しました。  大阪の七福神巡りの出発地点です。 ウォーキング同好会の2014年1月の例会は、大阪の七福神巡りウォーキングでした。同好会幹事の一人が大阪の出身で、初春の例会として企画してくれたのです。京都の七福神もまだ探訪していないのに、大阪から七福神巡りを始めることになりました。 予備知識を一切持たずに、大阪の七福神を巡りました。参加者として後を付いて歩いて写真を撮ったという形です。 このときの探訪記をまとめたものを再録し、ご紹介します。(再録理由は付記にて) ネットで調べるといろいろと情報が入手でき有益です。いくつも掲載されている情報の中の一例ですが、「七福神巡りウォーキング」の地図はこちらでご覧ください。 まず巡った順に、大阪の七福神の名称だけ列挙しておきます。 寿老神、福禄寿、布袋尊、えびす大神、日出大国神(大黒さま)、毘沙門天、弁財天 です。 それでは、大阪の七福神を訪ね歩きましょう。 JR環状線の玉造駅を起点にして、終点が道頓堀・日本橋の近くです。 私たちは、概略で言えば、長堀通(西進)→谷町筋(南進)→25号線(西進)→南本線沿い(北進)→堺筋(北進)というルートでウォーキングしたことになります。 玉造駅に近いのが、寿老神です。  駅から向かった「三光神社」の石鳥居。 石段を上った先の参道右側に本殿と末社が並んでいます。末社の一つ、武内宿禰社の祭神・武内宿禰が「寿老神」なのです。   参道左側の由緒略記と右側の本殿への石段脇の神社説明板   こちらが七福神巡りの末社。三社のうち一社が「武内宿禰社」なのでしょう。 寿老人は富貴、長寿を授ける神。その信仰は中国の宋の時代に起こったようです。「長頭の老人で、巻物を付けた杖と団扇を持ち、鹿を連れている。中国では、福禄寿と同体異名の神といわれている。」(『日本語大辞典』・講談社)寿老人の別称は「南極老人」だとか。この長寿の神さまが、日本では一番長寿だったとされる武内宿禰と結びつき、武内宿禰を寿老神として祀っているようです。寿老人=長寿=武内宿禰=寿老神というつながりなのですね。  本殿   本殿に向かって右手に寿老神立像が建てられています。まだ建立されてあまり年月が経てない感じです。 ここで私にとっての第1の余禄が早速ありました。   それが、この神社境内に「史跡真田の抜穴跡」があったことです。 まるで石室入口のような感じですが・・・・。傍に、「真田幸村」の立像が建てられています。 あの「大坂夏の陣」の戦いにおいて総構えの堀の外側に位置する「真田丸」がこの辺りにあったのです! 手許の本で事後学習しました。(資料2) 長堀通という名称や空堀町という町名、交差点を通りましたので、まさにこの辺りは堀があった場所だったということなのでしょうね。 谷町7丁目まで歩くと、通りに面して建つビルの正面玄関に  「大圓山長久寺」という寺名と寺紋が掲げられています。 玄関口の階段を上がった1階右手に「福禄寿」が祀られています。 「福禄寿」はその名の通り、福・禄・寿の三徳を備えた神さま。「頭が長く背が低く、長いひげを生やし、人間の寿命を書いた巻物と付けた杖を持ち鶴をつれている」(『日本語大辞典』)という姿で表象されています。撮影禁止でしたので、ここの福禄寿をご紹介できません。  ウィキペディアより引用の「福禄寿」図です。(資料3) ウィキペディアより引用の「福禄寿」図です。(資料3)福禄寿と寿老人は、中国から伝わった道教の神様です。「11世紀半ば(北宋代)の中国に、長いひげをたくわえ『自分の年齢は数千歳であ、南極星の化身である』と自称する道士があらわれたことをきっかけに、中国で長寿の神として福禄寿をまつる習俗が広がったという。・・・・そのふくよかな顔をした老年の道士が、いずこかへ去っていったあとに福禄寿信仰が広まっていった。寿老人は、道教をひらいた老子の化身で、延命の神だとされている」そうです。(資料4) 次に向かったのが谷町筋を南進して「四天王寺」です。その途中で第2の余禄です。  道路沿いにこんな石像を見かけました。これもあるお寺の近くだったように記憶します。かわいらしくていいですね。  第3の余禄がこのお寺です。通称「義士の寺」、「曹洞宗吉祥寺」です。  赤い山門の門柱には「大阪義士会本部」といういかめしそうな銘板が掛けられています。境内に立ち寄りました。   山門を入った左手にまだ最近の建立という感じですが、「大石内蔵助像」があり、右手には、石段の両脇に「浅野内匠頭墓、義士四十七人碑」の石標が建てられ、一段高くした廟所が祀られています。  前面の左傍に、「墓碑の由来」を記した駒札が建てられています。 この吉祥寺は大阪における浅野家累代の菩提寺なのです。これでなぜという疑問が氷解です。 赤穂浪士が討ち入りを果たした翌16年2月に四十七士が切腹します。そのあと「足軽寺坂吉衛門が四十七義士の遺髪遺爪鎖かたびらに銀拾両を添えて建碑を依頼したもので、江戸赤穂よりも魁けて建立されたといわれています」と駒札に記されています。   境内には討ち入りの状況を彫刻した群像が建立されています。 浄瑠璃・歌舞伎の伝統を継承する大阪らしさを感じてしまいます。    境内には様々な仏像が安置されています。一度拝見するのをお勧めします。 私の頭の中に、京都・大阪での赤穂義士関連の史跡がいろいろネットワークとしてできつつあります。拝見済みと一部未拝見を含めてですが・・・・。 京都・山科 大石神社、岩屋寺(四十七士木像、大石良雄関連遺品)、山科の居宅跡 京都・東山 法住寺(四十七士木像)、泉涌寺・来迎院(赤穂義士・大石義雄建立の茶室『含翠軒』) 京都・岡崎 本妙寺(赤穂義士の寺。赤穂義士吉田中左衛・同沢右衛門および貝賀弥左衛夫妻らの墓、四十七士木像) 京都・下京区寺町通 聖光寺(大石良雄の母、天野屋利兵衛の墓) 大阪については、この七福神関連で検索していて、なんと、長久寺の境内墓地に、赤穂浪士の1人である「原惣右衛門の墓」があることを知りました。(資料5) ついつい脇道にそれました。 「四天王寺」は谷町筋を歩いて行くと、その境内へは乾門、中之門、そして石ノ鳥居と3箇所の入口があります。  我がウォーキングのグループは石ノ鳥居から四天王寺の境内に入りました。 鳥居の先には丹色の「極楽門」、その先に「五重塔」の上部が見えます。  極楽門の手前を右折すると、四天王寺の「布袋堂」です。 手前に「乳布袋尊」の石標が建てられています。  これが四天王寺のほていさん これが四天王寺のほていさん  堂内に入り拝見すると、本尊は石像の布袋尊です。ちょっとユーモラスで大変親しみのあるお顔です。 「聖徳太子の乳母をここにお祀りしたとの説もあり、世に乳布袋、ちちのおんばさんと称して、乳を望む婦人の信仰を集めてきた」そうです(説明文より)。 もともと布袋堂は聖徳太子のうばをまつつたお堂なのだとか。 布袋は、9世紀末から10世紀はじめ(後梁代)に中国で活躍した伝説的存在の僧のようです。「唐末に出た四明山の僧で、・・・吉凶・晴雨を予知したという。諱は契此(かいし)」という説明も一書(資料6)にあります。楽天的な性格の人で常に微笑しており、周囲の人々に親切だったそうです。「常に布の袋をかついで喜捨を求めて歩き、布袋和尚と呼ばれた」人(『日本語大辞典』)。この僧の「没後に、布袋和尚を弥勒菩薩の化身とする考えが広がり、福徳円満の相をもつ和尚が福の神とされた」(資料4)のです。 そんなところから、財福の神様として信仰されているのです。  ウィキペディアに紹介されている日本一の大きさの布袋尊像を引用します。(資料7) この像があるのは姫路の通宝山彌勒寺。そのホームページにも布袋さんの説明が載っています。こちらからどうぞご覧ください。 つづく 参照資料 1) 七福神 :ウィキペディア 2) 『戦国合戦事典』 小和田哲男著 PHP文庫 p412 『真田太平記 (十)大阪入城』 池波正太郎著 新潮文庫 p395 「冬の陣・布陣図」が掲載されています。 3) 福禄寿 :ウィキペディア 4)『知っておきたい日本の神様』 武光誠著 角川ソフィア文庫 p137-138 5) 大圓山長久寺 :「大阪再発見!」 6)『新・佛教辞典 増補』 中村元監修 誠信書房 p484 7) 布袋 :ウィキペディア 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 七福神(福禄寿・寿老人) :「寺社関連の豆知識」 七福神(布袋) :「寺社関連の豆知識」 落語「福禄寿」の舞台を歩く :「落語の舞台を歩く」 四明山 :「コトバンク」 真田山三光神社 オフィシャルブログ こちらに、長久寺・福禄寿の写真が掲載されています。 真田丸 :ウィキペディア 真田丸の戦い :ウィキペディア 真田丸の攻防 :「大阪の陣絵巻」 赤穂浪士 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 大阪の七福神巡りとその余禄 -2 今宮戎神社(えびす大神)、大国主神社(日出大国神) へ 探訪 [再録] 大阪の七福神巡りとその余禄 -3 大乗坊(毘沙門天)、法案寺(弁財天) へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.11.05 17:09:02

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|