|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

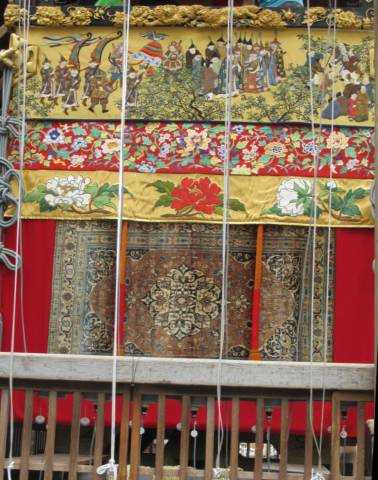

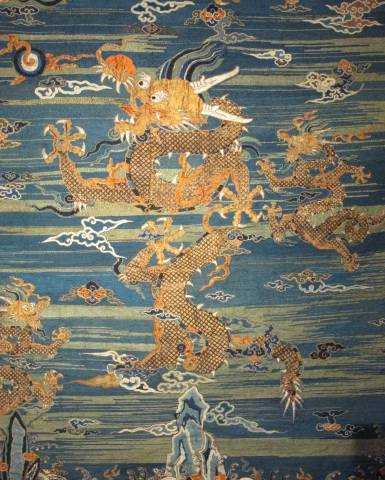

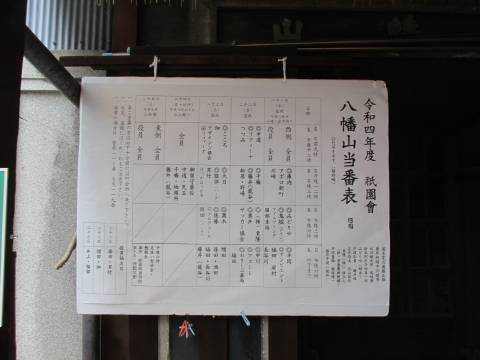

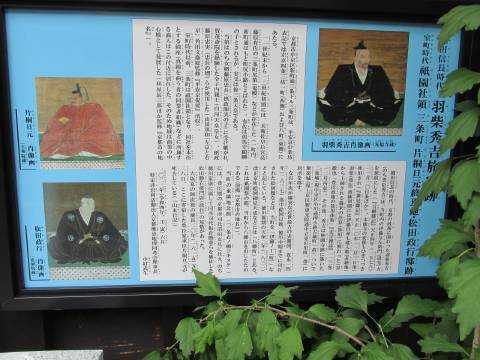

蛸薬師通を西に戻り四つ辻で新町通を北に上がると「北観音山」が見え、これも曳山です。 通りの両側が「六角町」。駒形提灯に六角形の紋が描かれています。  南西側から 南西側から 懸装品の部分図。駒形提灯のロープが垂れ下がっていますので、ちょっと見苦しいですが、透明カバーシートがあるよりは見やすいです。 こちらが北観音山の後部だと思います。というのは、後祭は前祭の巡行とは逆に、烏丸御池を出発点とします。そのため、新町通を北上して御池通に出て、烏丸御池の出発点に進むのが合理的だからです。 脇道に逸れます。この記事をまとめていて、迂闊にもそのことに初めて気づきました。 というのは、1966(昭和41)年に、それまでの前祭・後祭が7月17日に合同実施となりました。それが、2014(平成26)年に49年ぶりに前祭・後祭の分離、復活が行われました。祇園祭山鉾巡行の本来の姿に戻ったのです。それ以来、6回巡行が行われてきて、今年がコロナ禍に見舞われるなかで、7回目の巡行実施です。しかし、後祭の山鉾について、その正面の向きを私は意識していなかったのです。 若い頃から見慣れてきた17日の合同巡行の見物意識、いわばその慣性が残り、後祭の山鉾の正面が意識外にあったと言えます。 前祭は17日で、四条烏丸がそれまで通り、集合・出発地点です。一方、後祭は烏丸御池が集合・出発地点になっています。後祭の大船鉾以外は、それまでの南行して出発地点に向かう態勢から北行して集合地点に向かうことが必要になりました。 鉾と同様に曳山は前後にしか車輪が回転しません。つまり、新町通を最初に南行するか、北行するかで、曳山の正面が真逆になるはずです。こんなことに今頃気づくとは・・・・迂闊でした。 勿論、そんなこと考えなくても山鉾巡りは楽しめますが・・・・。 元に戻ります。   曳山の側面胴部をクローズアップして眺めると、鉾の胴部と見分けがつきません。 下水引、二番水引、三番水引、胴懸と同じ形式です。    西側の下水引を分割撮りしてみました。中島来章の下絵による「金地異国祭礼行列図」です。  二番水引きは「赤地牡丹唐草文様綴織」、三番水引は「金地紅白牡丹文様唐織」で、これらは平成18年(2006)に復元新調された作品です。江戸時代の姿に戻されたそうです。 前懸・後懸は19世紀のペルシャ絨毯、胴懸はトルキスタン絨毯が用いられているそうです。   山を見上げて見ますと、天水引には「観音唐草」が今年は用いられています。 破風下は彩色された木彫雲鶴で装飾されています。片岡友輔作だそうです。 天保4年(1833)に飾屋根を付けたそうで、天井は折り上げ格子天井の形式です。 この北観音山は「上り観音山」ともいわれるとか。古文書の記録では文和2年(1353)創建と記されているそうです。 巡行においては、山の舞台に楊柳観音像と韋駄天像が安置されます。(駒札より)   曳山の四隅には、房飾りが付けられます。四隅の房掛の錺金具のこの形は「祇園守」と称されるそうです。  北側(曳山の正面)を正面から眺めた景色です。こちらも、駒形提灯のロープが垂れ下がっています。    下水引は四面が一連ですので、祭礼行列の描写が続いています。 この辺で北観音山を切り上げて、さらに北上します。六角通を渡ると、道の両側は「三条町」です。  ここに「八幡山」が位置します。 ここに「八幡山」が位置します。山建ては完了し、宵山までの「常飾り」用の懸装品に透明カバーシートが被せられていました。 八幡山の会所内の展示品を拝見するため、通路の列に並びます。ここではコロナ禍対策として、懸装品等を展示する会所の座敷前での閲覧人数を一定数に限る形で係の人が出入りをコントロールしていました。現下ではやむを得ませんね。  懸装品等を展示してある会所座敷の西側から大凡をご紹介します。 西端には、元禄3年の「見送」旧蔵品が展示されています。今は使われない懸装品はこの機会にしか見られません。西の壁には龍の図柄の胴懸が展示してあります。  天井近くに、L字形に水引が展示されています。  壁際には、山の正面の左右を豪華に飾る金色の「御幣」が立ててあります。 その左右は山の四隅を飾る「房掛け」です。4個1組で菱・岩・花の3種類の金具があります。それら金具には房飾りが掛けてあります。 手前に黒塗りの長い柱が3本置かれています。金色に輝く錺金具を施してあります。これは鳥居の形に組立てられる「見送掛け」で、天保3年の作だとか。  この丸い大きな錺金具は見送の上部につけられるものです。  飾り台の下段に並ぶ7個の霊芝の模様の金具と房飾りは「見送」の裾に取り付けられます。  木箱に入った四角い金物は、山を担ぐための舁(か)き棒の端を飾る「轅先(えんさき)金具」です。 その上には、欄縁に取り付けられる鶴の形の金物です。天保7年の作だそうです。  左甚五郎作「鳩一対」は山に載る鳥居の上に取り付けられます。現在は、左の平成24年(2012)に復元新調した鳩一対が使われています。  箱に収められた矢の右上に黒塗りで「八幡山」と記した「文箱」が置かれています。 巡行順を認めた鬮(くじ)が入れられます。24日の巡行当日、「鬮あらため」の儀式に使われます。この儀式場面はテレビのニュース報道でご覧になったかもしれません。 巡行当日の実況番組では、欠かせない一場面です。 今年の八幡山は、山鉾11の巡行で、第9番目でした。  龍の図柄の「見送」です。250年前の製作品だそうです。  部分図 部分図もうひとつ、童の図柄の見送があり、巡行に際しては1年おきに懸けて使用されるそうです。  「八幡山」は京都府八幡市に所在の石清水八幡宮を町内に勧請したことに由来する山です。 「八幡宮」の額を掛けた朱塗りの鳥居と金色に輝く社が山に載せられて巡行します。 この鳥居の笠木に上掲の鳩一対が取り付けられます。  鳥居の手前には、山に載る社の周りを囲む黒塗りの欄縁が見えます。元文5年の作だそうです。 欄縁に飛翔する鶴の金具が雲形文様とともに飾ってあります。この彫金飛鶴は河原林秀興作と伝えられるものです。  座敷の東壁面には、「胴懸」が見えます。紺地に獏の図柄です。平成2年に復元新調されました。 この獏の他に麒麟と唐獅子も復元新調されています。聖獣三態です。  会所の庭には、石清水八幡宮から勧請した神を祭る社が設けてあります。 普段は祭神がここに鎮座され、巡行の折には上掲の金色の小社に遷座されるのでしょう。   庭の社の傍に、巡行時に先頭を行く幟が置かれていました。 また、会所の東端の一隅に、今年の「八幡山当番表」が掲示してあります。多くの人々が分担しながら、祇園祭後祭に関わっておられるようです。  庭の一隅に置かれた石灯籠。 庭の一隅に置かれた石灯籠。幾度もこの会所で懸装品等を拝見してきましたが、初めてこの石灯籠に気づいた気がします。珍しい形です。どういう名称なのか、不詳です。 火袋には、新しい一対の鳩を描いた窓が取り付けてありました。  八幡山の駒形提灯(北側/山の正面側)です。提灯には「八」の字(紋)は見かけませんが、巡行時の舁き手の法被の背には「八」が記されています。  八幡山の傍の町家で、屏風祭を見ました。山鉾巡りをしたときには、ここも道路から拝見しています。   屏風絵を斜めからしか見られないのがちょっと残念ですが、この町家の鶴や龍を眺めるのも楽しみの一つです。 序でに、今回ふと目に止まり気づいた事項にも触れておきたいと思います。  「織田信長時代 此付近 羽柴秀吉旅宿跡」と刻した石標が建てられていたのです。 側面に、「室町時代 祇園社領 三条町」と刻されています。祇園社とは現在の八坂神社の前身です。この辺りはその社領地だったということでしょう。  石標の背後上部に、詳しい案内説明板が設置されています。 説明板の右上には羽柴秀吉、左側には上に片桐且元、下に松田政行、それぞれの肖像画が載せてあります。 当時、祇園社を本所とする綿座などに所属する商人がこの付近に居住し、商業の中心地として発展したと言います。京都の政務に関わった羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)は、当町内の伊藤与左衛門(道光)方を旅宿にしたと言います。『言継卿記』に記録が残るとか。 末尾に、2022年6月の日付が記されています。石標の建立はほんの少し前でした。 この石標を知らなかったはずです。 この辺りで切り上げて、少し北の筋、三条通を東に向かいます。  今年、新たに復興され、曳山として巡行に新登場する「鷹山」へと向かいます。 つづく 参照資料 *山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) *「八幡山」 会所で入手の説明資料 *八幡山の懸装品 :「八幡山かわら版」(ホームページ) 補遺 北観音山 facebook ホームページ 京都祇園祭 八幡山保存会 はちまんさんのかわら板 ホームページ 祇園祭―八幡山の名宝― :「京都文化博物館」 北観音山 コンチキチン YouTube 京都祇園祭2022 山鉾巡行 北観音山 辻回し YouTube 八幡山 祇園祭山鉾巡行 2022年7月24日 京都市にて 00104 YouTube ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -1 御旅所・冠者殿社・斎竹・大船鉾 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -2 南観音山・橋弁慶山・鯉山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -4 鷹山 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -5 役行者山・黒主山・浄妙山・鈴鹿山 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 京都・祇園祭・後祭 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・北観音山・鯉山・八幡山・黒主山 2回のシリーズでご紹介 観照 京都・祇園祭・後祭 御旅所(還幸祭の前に) 観照 祇園祭 Y2018 後祭 -1 四条御旅所の神輿、鉾建ての位置決め 7回のシリーズでご紹介 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 還幸祭を含めて、12回のシリーズでご紹介 観照 祇園祭点描 -1 神輿渡御・八坂神社御旅所・冠者殿社 6回のシリーズでご紹介 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 11回のシリーズでご紹介 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|