|

|

|

カテゴリ:観照

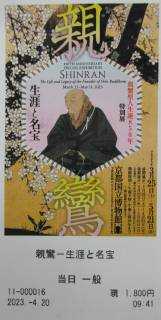

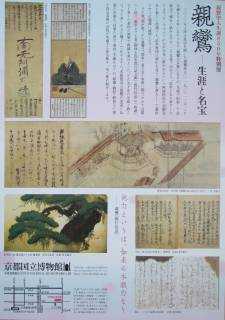

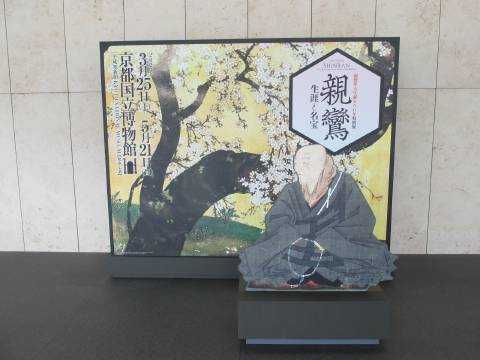

20日(金)、京都国立博物館で開催の親鸞生誕850年特別展「親鸞 -生涯と名宝」を鑑賞して来ました。冒頭の大型パネルは南門側、七条通の歩道沿いに掲示のものです。  入場券 入場券 入口を入ると、明治古都館を背景に、ツツジの花が目にとまります。  平成知新館への通路の両側に咲くツツジを眺めながら北に歩みます。    平成知新館手前の特別展の大型パネル  平成知新館に入館すると、突き当たりの壁面に、恒例の記念撮影用巨大パネルが設置してあります。 特別展会場はまず3階まで上がります。その階の展示室を順次巡りながら階を降りて行くという鑑賞順路になります。   今なら各所で入手できるのがこの特別展のPRチラシ  こちらは館内で入手した「京都国立博物館だより 2023年4・5・6月号」です。 これらも参照資料にして、部分的に引用します。   こちらは特別展の鑑賞後に購入した図録です。 今回の図録の表紙はごくシンプルな装幀。裏表紙はさらに単純化されています。 特別展のタイトルに照応し「親鸞」に焦点を絞り込んだデザインという感じです。 この表紙の親鸞像が拝見できたかというと残念ながらダメでした。  チラシの裏面からの引用 チラシの裏面からの引用右側の掛幅に描かれた親鸞像が上掲画像に使われています。 「親鸞聖人像(安城御影副本)」(京都・西本願寺蔵)の御影です。 会場で入手した「出品一覧・展示替予定表」で事後確認すると、特別展の始まった最初の3/25~4/2の期間に限定展示されたようです。 御影もまた期間区分ごとに展示替えが行われています。特定の御影を拝見したいならば展示期間にご注意ください。 左側は親鸞筆の六字名号です(西本願寺蔵)。こちらは5/2~5/14に展示が予定されています。 つまり、私は両方拝見できずでした。 1階の最後の展示室にが「第七章 親鸞の伝えるもの-名号-」です。 ここが特別展の締め括りとなります。ここには御影と名号の2点だけが粛然と展示されています。 展示室では「親鸞聖人影像(熊皮御影)」(奈良国立博物館蔵)を拝見しました。これは安城御影系統の親鸞像ですが、親鸞の坐す敷皮が熊の毛皮のように描かれているところからこの名が付けられたそうです。『存覚袖日記』に、親鸞の坐す敷皮は「狸皮」と存覚が記録していると言います。 この熊皮御影もまた、展示期間は4/18~4/30の予定です。 「名号本尊(黄地十字名号)」(三重・専修寺蔵)が向かって左側に掛けてありました。十字名号の下に蓮台を描き、天地に賛銘を附して本尊としたものです。親鸞が賛銘を記したものだそうです。 今回の展示は次のセクション区分で構成されています。 第一章 親鸞を導くものー七人の高僧- 第二章 親鸞の生涯 第三章 親鸞と門弟 第四章 親鸞と聖徳太子 第五章 親鸞のことば 第六章 浄土真宗の名宝-障壁画・古筆- 第七章 親鸞の伝えるもの-名号- 鑑賞の印象も交えてセクション毎に以下ご紹介します。 <第一章 親鸞を導くものー七人の高僧-> 展示室で最初に目にするのが「光明本尊」(福井・毫攝寺蔵)と快慶作「阿弥陀如来立像」(奈良・光林寺蔵)です。 光明本尊には、名号を中心にインド・中国・日本の浄土教祖師がずらりと描き込まれています。(4/25からの後期に光明本尊は展示替えの予定)。 阿弥陀如来立像は像高81.1cmの仏像で、「安阿弥様」第三期の特徴が見られるそうです。今回の特別展では彫刻像が数少なく、その中での1点になります。これは通期展示。  併せてこの「刺繍阿弥陀如来像」(福井・誠照寺蔵)を見ました。前期展示(~4/23)のみ。間近で眺めると細かな刺繍が見て取れます。祈りながら刺繍されたのでしょうね。 併せてこの「刺繍阿弥陀如来像」(福井・誠照寺蔵)を見ました。前期展示(~4/23)のみ。間近で眺めると細かな刺繍が見て取れます。祈りながら刺繍されたのでしょうね。第一章では親鸞を導いた七高僧に絡む経典ほかの文書と図が中心になっています。 インド(龍樹・天親)、中国(曇鸞・道綽・善導)、日本(源信・源空)の七人の高僧に関わりがある展示品です。金戒光明寺蔵と西本願寺蔵の「浄土三部経」が通期展示され、親鸞筆の物が数多く展示さています。 「観無量寿経註」(国宝、西本願寺蔵)と「観無量寿経疏(外題)」(三重・専修寺蔵)、「四十八願文断簡」3点(大阪・慈雲寺、愛知・立圓寺、石川・本誓寺)などが展示されていました。 親鸞の真筆をまとめて見られる機会はまたとないことと思います。 <第二章 親鸞の生涯> 「親鸞聖人坐像」が展示されています。4/18から展示替えとなり、新潟・西照寺蔵の坐像を拝見しました。ここでは親鸞聖人の生涯における重要な場面を描いた作品が数多く展示されています。親鸞の曾孫・覚如が制作した絵巻物『親鸞伝絵』を源として、伝絵、絵伝が連綿として描かれてきた結果です。同じ場面を取り上げていても描き方が少しずつ違うところがあって、見比べると興味深い。 絵巻物の形で描かれたものが伝絵、大きな掛幅の形で描かれたものが絵伝と称されているようです。  これはPRチラシの裏面に載る一場面です。通期展示の「善信聖人親鸞伝絵(高田本)」巻第一・巻第五(三重・専修寺蔵)のうち、巻第五の最後に描かれている場面です。 序でに、上掲「京都博物館だより」の上部に描かれている絵についてです。  「本願寺聖人伝絵(康永本)」の一場面で、法然から『選択集』の御影の図面を許される場面の部分図(左半分)です。この伝絵は5/2~5/21の期間に展示予定ですので拝見していません。他の伝絵で同じ場面を描く絵を見ました。右側の「親鸞聖人坐像」(三重・専修寺)もまた、4/16までの展示でした。 「日野氏系図」(三重・専修寺蔵)、「藤原有範像」(東本願寺蔵)、「慈鎮和尚像」(青蓮院蔵)、「法然上人絵伝」(三重・専修寺蔵)、「親鸞聖人影像(有髪御影)」(茨城・専照寺蔵)、「善鸞像」(福井・證誠寺)、「恵信尼像」(龍谷大学図書館蔵)、「覚信尼像」(新潟・福因寺蔵)なども展示されています。この特別展で親鸞の有髪姿を初めて見ました。 専修寺第三世顕智が書写した親鸞の「善鸞義絶状」も展示されています(通期展示)。 また、明恵筆「摧邪輪」(京都・仁和寺蔵)が見られるとは思いませんでした(~4/30)。 <第三章 親鸞と門弟> ここから1階の展示室になります。普段なら大きな仏像が展示されている広い「彫刻」(1F-1)展示室に、「親鸞聖人坐像」(千葉・常敬寺蔵)を筆頭に、門弟の坐像が横一列に展示されています。  門弟の一人がこの「顕智坐像」(栃木・専修寺像)です。(上掲京都国立博物館だよりから) 「性信坐像」(群馬・室福寺蔵)、「善然坐像」(三重・太子寺蔵)、「了海坐像」(東京・善福寺蔵)、「了源坐像」(京都・仏光寺、~4/30)、「慶円坐像」(愛知・本證寺蔵)。 これらは一躯を除き、通期展示です。ずらりと坐像が並ぶと壮観です。 他に、一流相承系図と門弟等交名が展示してあります。前期・後期の展示替えが予定されています。 <第四章 親鸞と聖徳太子> 親鸞の聖徳太子信仰について、その一端がうかがえる展示です。  (上掲、京都博物館だよりから引用) (上掲、京都博物館だよりから引用)「聖徳太子立像(孝養像)」(茨城・善重寺蔵)が展示室を入ると目の前に展示されています(通期展示)。同じく「聖徳太子立像(南無仏太子)」(愛知・満性寺蔵)が展示されています。太子2歳の時の姿を表した像です。 孝養像がもう1躯展示されていましたが、こちらは4/30まで。 ここにも「光明本尊」(福島・光照寺蔵)の掛幅が展示されています。その図には「皇太子聖徳」の像が描かれています。 特に関心を惹いた展示品が幾つかあります。 親鸞筆「皇太子聖徳奉讃断簡(第二首)」(愛知・蓮開寺) 「宗祖御筆蹟集(浄土和讃)」(京都・太谷大学図書館蔵):これは原本の上に薄い紙を重ね文字の形を忠実に敷き写ししたものだそうです。 上宮太子方便ニ 和国ノ有情ヲアワレミテ 如来ノ悲願弘ク宣せり 慶喜奉讃せしむへし (事後に図録で判読しました。) 「上宮太子御記」(西本願寺蔵):親鸞が編纂したとされる聖徳太子の伝記です。 <第五章 親鸞のことば> まさに親鸞筆の文書類(聖教)が展示室に凝集されています。  やはり展示のハイライトは、国宝指定の親鸞筆「教行信証(板東本)」(東本願寺蔵)を間近に拝見できることです。(通期、展示替えあり) 併せて、真仏筆「教行信証(高田本)」、「教行信証(西本願寺本)」の実物も見られるのは、生誕850年という機会だからのことでしょう。 主要な文書類の実物をこの一室で大凡拝見できる貴重な機会になります。 国宝指定としては、親鸞筆「西方指南鈔」(三重・専修寺蔵)、親鸞・真仏筆「三帖和讃(国宝本)」(三重・専修寺蔵)が出展されています。(通期) 煩雑さを避ける為、当日拝見した親鸞筆文書類の名称だけご紹介します。 浄土三経往生文類(略本)、尊号真像銘文(広本)、見聞集、唯信鈔(西本願寺本)、唯信鈔文意、一念多念文意、烏龍山師幷屠児宝蔵伝、曇摩伽菩薩云々、須弥四城経云々、親鸞聖人消息です。 他には、顕智筆「愚禿鈔 巻上」(三重・専修寺蔵)と「浄土文類聚鈔」(滋賀・光延寺)、真仏筆「如来二種廻向文」(三重・専修寺)、顕智筆「獲得名号自然法爾御書」(三重・専修寺蔵)です。 文書類の展示を見て毎回痛感するのは読解力のなさ。掲示の説明を読み、読めそうな箇所をちょっと見て、雰囲気を感じる程度で次々と拝見して行くレベルにとどまります。 大体、文書類の展示箇所は鑑賞者の流れも速いですね。 序でに、残念ながら拝見できなかった「歎異抄」について付記しておきましょう。 蓮如筆「歎異抄 巻上」は、展示替えにより5/2~5/21に展示予定になっています。 「親鸞聖人消息」3点の展示が終わるのと併せての展示替えのようです。 <第六章 浄土真宗の名宝-障壁画・古筆-> 展示点数は少ないのですが、お寺という建物の規模に相応した障壁画のためでしょうか、その大きさがいわば通常の展示品サイズを越えているものがあり圧巻です。 それは、巨大な戸四面に描かれた、望月玉泉筆「安養六種図」(東本願寺蔵)です。『仏説阿弥陀経』において西方浄土に棲むとされる六種の鳥を描いたもの。遣戸一面の大きさが縦268cm×横184cmという巨大サイズ。陳列箇所内に斜めの状態で展示されています。  これは、1階の南面通路に設置された記念撮影用のセットです。 この背景に使われているのは、この第六章で展示の大きな衝立の絵です。望月玉泉筆「桜花図」(東本願寺蔵)。衝立は縦191cm×横296cmという大きさ。 この絵は上掲のPRチラシ、PRパネル、入場券に親鸞像の背景として使われています。  これは衝立の桜花図の裏面に描かれているそうです。PRチラシに載っていて、図録には参考図版として載せてあります。「松・藤花図」です。展示室では衝立の背面を見られませんでした。 徳力善宗筆「桜牡丹図」(京都・本願寺西山別院蔵)という襖絵も展示されています。四面に描かれています。こちらは、縦213cm×横102cmの大きさで、通常の展示状態です。 加えて、国宝指定の2点があります。「三十六人歌集」(西本願寺蔵)の中から「猿丸集・兼輔集・順集」の展示。後期に展示替えが予定されています。もう一つは「類聚古集」(京都・龍谷大学蔵)です。 最後に、最初に触れた第七章の展示室へと向いました。 これで特別展の印象を含めたまとめ、かつ私の覚書記録といたします。 それでは、京都博物館の庭を少し歩きましょう。 つづく 補遺 京都国立博物館 ホームページ 史上最大の親鸞展 2023年春に京都で(記者発表会) YouTube 教行信証 :「コトバンク」 教行信証 :「WEB版 新纂 浄土宗大辞典」 【特別講義〔第1回〕】宗祖親鸞聖人と『坂東本 教行信証』/『教行信証』とは YouTube 【特別講義〔第2回〕】宗祖親鸞聖人と『坂東本 教行信証』/『坂東本・教行信証』について YouTube 【特別講義〔第3回〕】宗祖親鸞聖人と『坂東本 教行信証』/『正信偈』に宗祖の聞思の姿を窺う(1) YouTube 【特別講義〔第4回〕】宗祖親鸞聖人と『坂東本 教行信証』/『正信偈』に宗祖の聞思の姿を窺う(2) YouTube 【特別講義〔第5回〕】宗祖親鸞聖人と『坂東本 教行信証』/宗祖親鸞聖人のよびかけ YouTube 親鸞聖人御消息 :「WikiArc:浄土真宗聖典」 親鸞聖人御消息 現代語訳 :「山寺」(浄土真宗本願寺派 長久寺) 歎異抄 :「WEB版 新纂 浄土宗大辞典」 歎異抄 :「WikiArc:浄土真宗聖典」 念仏に生きた苦悩の僧 親鸞 YouTube ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

|