|

|

|

カテゴリ:観照

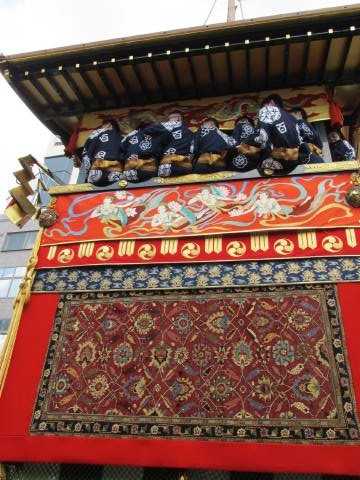

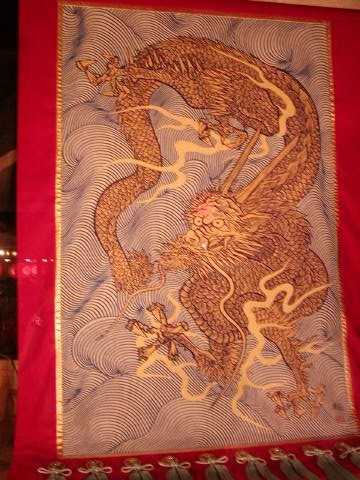

2024.7.22 四条通新町下ルに「大船鉾」が見えます。そこは「四条町」です。 平成24年(2012)に、大船鉾が唐櫃にて巡行の加わりました。そして、平成26年(2014)に大船鉾が再興され巡行に加わることになります。これを契機に、後祭巡行が復活することに。2014年以来、前祭(7/17)・後祭(7/24)が楽しめるようになりました。 それでは、後祭の山鉾で見つけた龍をご紹介して行きましょう。 (私の探訪範囲ですので、見過ごしによる未発見の龍がいるかもしれません。ご了解ください)  2016.7.23 2016.7.23  2017.7.22 2017年に宵山巡りをしたとき、大船鉾の会所飾りで、龍頭が披露されていました。  左側の龍頭は、JR奈良線/京阪電車の「東福寺」駅からほど近い「瀧尾神社」の拝殿天井を飾る巨大な木彫龍の頭部です。この龍頭をモデルに、右側の龍頭が制作されました。  2022.7.15 2022.7.15大船鉾は、これで船の舳先の飾りが大金弊と龍との2つになり、巡行のおりにいずれかが使われることになります。2012年は大金弊での初巡行でした。  2022.7.13 2022.7.13 2022年に祇園祭の宵山巡りに行った時には、上掲の龍頭に金箔が施され、京都大丸のショーウインドウでお披露目の展示が行われていました。ガラス越しですが、ごく間近に見る事ができました。  2019.7.24 2019.7.24   これは2019年の後祭で大船鉾が最後を締めくくり、四条通を東から西に巡行する風景です。  2018.7.22 2018.7.222018年の巡行は舳先に木肌のままの龍が飾られたことがこれでわかります。  2022.7.23 2022.7.23それでは、舳先の龍頭以外の龍を見つけましょう。  2018.7.22 2018.7.22舳先の龍頭の下部に飛龍を刺繍した前水引が懸けてあります。  その下、船の先端部に懸けられた前懸は雲龍波濤文様の綴織です。 上部に大きな正面龍、下部に二頭の龍が見えます。  2023.7.23 2023.7.232023年には、舳先に大金弊が飾られていました。この場合、正面の前水引は陰に隠れてしまいます。 上掲から数葉の大船鉾の写真から気づかれたでしょうか。大船鉾船上の屋形や高欄などの木部の表面が段階的に漆塗り等により装飾・整備されてきているという点です。 復活した大船鉾については、大船鉾自体が華麗に整備されていくステップを観察するという楽しみがあります。  2023.7.23 2023.7.23両舷側の水引には、様々な姿態の飛龍が波濤の上を飛ぶ姿が刺繍されています。   2023.7.23  2017.7.22  2023.7.22 2023.7.22 2018.7.22 2018.7.22楫(カジ)の両面に降龍が後懸に向き合う姿で緋羅紗地に刺繍されています。  後懸は、6頭の正面龍が雲龍波濤文様で描かれた綴織だそうです。 それでは、四条通を横断し、新町通を北上します。 四条通から一筋北側の錦小路通を超えると「百足屋町」です。  2022.7.23 2022.7.23ここに「南観音山」があります。「下り観音山」とも称されています。 山名でわかる通り、この山には「楊柳観音」が安置されて巡行します。 山の前後方向、屋根の軒下には極彩色の透かし彫りが施されています。  2017.7.22 2017.7.22その一つがこれです。  右側に龍がいます。  2018.7.22 2018.7.22屋根の下の天水引に龍がいます。四面同じスタイルです。  2016.7.23 2016.7.23龍はこんな姿!! また、  2018.7.23 2018.7.23こちらの天水引が懸けられる年もあります。   こちらの龍は巡行の時にも目に止まりやすいことでしょう。  2016.7.23 2016.7.23南観音山も外観は鉾と同じです。南観音山の側面です。  2017.7.22 2017.7.22三番水引の一部を撮っていました。雲龍文様の水引です。数多くの龍がいます。  2019.7.24 2019.7.24   2019年の時の巡行風景です。  2019.7.24 2019.7.24この見送にご注目ください。  2005.7.16 2005.7.16こちらは、その見送を2005年の宵山の夜に撮ったものです。 この辺で一区切りとして、次は北観音山に進みましょう。  祇園祭・後祭 山鉾地図 (資料2) つづく 参照資料 *京都市作成の駒札 1) 祇園祭の歴史 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 2) 祇園祭山鉾巡行路 後祭 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 補遺 祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ 大船鉾 四条町大船鉾保存会 ホームページ 南観音山 :ウィキペディア 楊柳観音について :「高野山真言宗やすらか庵」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) こちらもご覧いただけるとうれしいです。 「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」 記事一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.02.14 23:08:40

コメント(0) | コメントを書く

[観照] カテゴリの最新記事

|