|

|

|

カテゴリ:探訪

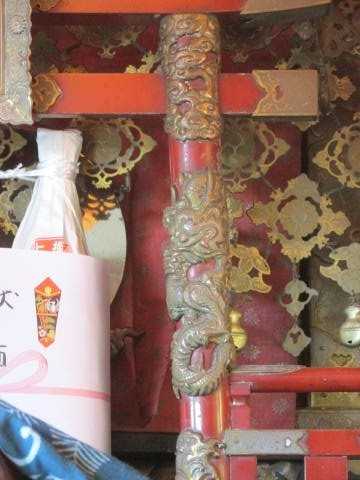

割拝殿の左(西)側に大神輿が2基収納されています。前回ご紹介した全景です。 京都アニメーション制作の「響け!ユーフォニアム3」というアニメの4月21日放映の第3回にこの許波多神社の神輿を背景に写真を撮るシーンが登場したのだとか。架空の北宇治高校吹奏部を舞台としたアニメで、1年生部員・義井沙里の家という設定でこの許波多神社が登場するそうです。アニメファンには、大神輿が見られるなら関心が高まるかも知れません。(資料1) 以前探訪した折、知らなかった大神輿が公開されて拝見できることは大いに有難いことなので、この大型連休中に訪れてみた次第です。 アニメファンかどうかは判りませんが、私が訪れた時には、5~6人の参拝者に出会いました。    神輿に近づきますと、前面に「献燈」と墨書した提灯が一列に吊される中に「南」「北」と一文字だけ記された提灯が各神輿の正面に吊されています。 前回ご紹介の神社の案内掲示に、北部・南部に分かれた氏子地域という説明がありますので、かつてはこの2基の神輿も、氏子地域に対応していたということでしょう。 この大神輿は、「昭和30年代半ば以降は巡行することもなくなった」(資料1)とのこと。 報道記事にある通り、各神輿の前には、獅子頭が置かれていました。 獅子舞いに使う頭です。獅子舞いを見る機会などほとんどありません。 獅子舞いを辞書で引くと、「獅子頭をつけて舞う民俗芸能。広くは鹿または竜などの頭をつけて舞うものを含んで呼ばれる。悪魔払いの舞として普及した。しし踊り」(日本語大辞典・講談社)と説明されています。 余談ですが、ネット検索してみると、京都・八坂神社の節分祭で祇園獅子舞が奉納され、京都の中堂寺六斎会では、演目に「獅子舞い」を演じられています。(資料2,3) さらに、京都市伏見区にある御香宮神社の「神幸祭」には、巨大獅子舞「獅々若」の巡行が行われるようです。(資料4) それでは、正面から見える範囲で神輿を細見することにいたします。 まずは、「南」の神輿から:  正面と南側面 正面と南側面 神輿の四隅には、隅木から風鈴(風鐸)が吊されています。  神輿正面の朱塗りの鳥居。神輿の四面それぞれに鳥居が設けてあります。  鳥居には「正一位柳大明神」の扁額が掲げてあります。 前回にご紹介した神社案内の掲示によりますと、「永禄12年(1569)正一位宣叙」とあります。(案内文より) 明治9年に現在地に移転する以前、つまり、柳山の社殿があり、柳大明神と称された時代にこの神輿が造立されたことがわかります。 額縁には、菊と葵の文様が装飾されています。   鳥居の柱の上部、島木の下には雲形文様、その下に、右の柱に昇龍、左の柱に降龍の浮き彫り金具が装飾されています。御堂には瓔珞が飾ってあります。  神輿の正面、屋根の下、虹梁の上に人物像が彫刻されています。随身像でしょうか、不詳です。   台輪中央の台輪紋には菊紋が付けられその周囲を桐文が装飾しています。 台輪隅金物は鋲打ち金具で質実剛健、黒塗りです。  正面と北側面 正面と北側面 神輿の屋根の頂点に据えられた大鳥(鳳凰)  棒先金具 棒先金具この金具の紋は何と称するのでしょうか? 「北」の神輿に移ります。   神輿の基本スタイルは、双方同じです。  南側面 南側面 北東側から 北東側から 正面の鳥居、右側の柱には、鳳凰の浮き彫り金具で装飾されています。 片方だけ撮りました。  また、神輿・北面の鳥居の柱には虎の浮き彫り金具が装飾されています。 神輿の屋根の四隅の蕨手(ワラアビテ)には小鳥が乗っています。  北西隅 北西隅 南西隅 南西隅 北東隅 北東隅 南東隅 南東隅対比して眺めますと、南の神輿の蕨手には小鳥がとまっていません。 細見すると、いくつも違いがあることに気づきます。 全く同じものは作らない、違いを盛り込むということが文化の根っ子にあるように感じます。  北東の隅木に吊された風鈴(風鐸)  棒先金具 棒先金具南の神輿とは文様が異なります。こちらは菊紋です。 飾紐のかけ方は、南・北の神輿ともに同じスタイルです。 この大神輿が作られた時期は正確にはわからないようです。神社の記録には、室町時代の末期に神輿が作られたとの記録があると言います。それに該当する神輿かもしれない・・・・という推測にとどまるとか。現時点では文化財の指定はないそうです。(資料1) 想像するロマンは残されています。 大神輿の公開は今後の連休にも予定されていると報じられています。 6月1~5日、7月13~15日、8月10~12日、9月14~16日です。11月4日も追加されるとか。  参道を石鳥居に歩むと、こんな景色を眺めることに! 木々の枝々が重なりあい、太陽の位置、光との関係から円環の中を抜け出るような様相です。 「夏越しの祓え」として行われる「茅の輪」くぐりを連想してしまいました。  これで、大神輿のご紹介を終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 1. 朝日新聞社報道記事(2024.5.4) 京アニ作品の「聖地」宇治・許波多神社 2. 祇園獅子舞・祇園太鼓 八坂神社 節分祭 2024-02-03T14:00 YouTube 3. [獅子舞い] :「京都 中堂寺六斎会」 4. 京都伏見の獅子舞について :「獅子宿燻亭8」 補遺 神輿 :ウィキペディア 各部の名称をご紹介 :「中台製作所」 神輿の部分名称 :「宮本卯之助商店」 神輿の部位の名称と解説。お祭り好きなら知っておくべき神輿の部品たち。 :「おらがまち」 [本殿国宝奉祝奉納行事]八坂神社22.11.20祇園獅子舞奉納記録映像4K YouTube ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市五ヶ庄 許波多神社再訪 -1 境内と大神輿 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.07 15:38:34

コメント(0) | コメントを書く |