|

|

|

全て

| カテゴリ未分類

| Astro & Space

| Engineering

| Other

| ワイン紀行~Brandnew journey~

| WRC

| Super GT

| Formula 1

| Francais

| Project Pancer & Panther

| 身近な光景と気になる風景

| Gun Shooting

| Surfin World & Save the Sea

| Race Queen

テーマ:あみねこワールド(54)

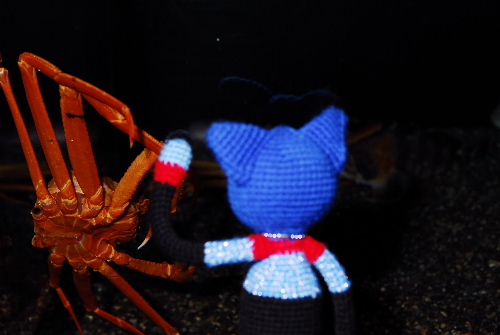

ARTA「冬の味覚、カニですね」 Ray Brig「美味しそうだね・・・って、ARTA君大変だ!誰かがボイルしたズワイガニを水槽に入れてしまったようだよ!」  ARTA「Ray君・・・そんなわけないでしょ。どう考えても生態展示する水槽にボイルしたズワイガニ放り込むわけありませんよ」 Ray Brig「しかしARTA君、この発色はどうみてもボイルしてあるでしょ・・・」 ARTA「ズワイガニは日本海と房総半島以北の太平洋岸からベーリング海やアラスカでも漁獲される食用としては最大の大きさといっても過言ではないカニです」 Ray Brig「僕の質問の答えにはなってませんよ。しかもARTA君ボロを出しましたね。最大のカニはズワイではなくタラバですよ。タラバ!」 ARTA「いいや、ズワイです。その点に関しては後ほど詳しくご説明いたします。ズワイガニは楚蟹と書き、ベーリングやアラスカのアメリカ産と日本近海のものを比較すると日本近海産の個体の方が歩脚が長くなっているのが特徴です」  Ray Brig「いわゆるタカアシガ二はズワイガニの仲間ですよね」 ARTA「その通りですよRay君。タカアシガニは駿河湾近郊などでは高値で取引されていますが味的なランクで言うと他のズワイに匹敵できるほどの魅力はありません。一般的に楚蟹は山陰地方ではマツバガ二、北陸地方ではエチゼンガ二と呼ばれ食用としては貴重な水産資源です。雌の個体は概ね6~7年程度で生殖可能になりますが、生殖可能時期を迎えると脱皮しなくなってしまうので雄の半分程度の大きさあたりまでしか成長しない個体が多いのです。よく卵を持ってる大きな雌蟹を探される方がいらっしゃいますが、こういった理由から雌の個体で雄並の個体はそうそういません。仮にいても市場においてはかなり高価な個体になります。ですから雌の個体やまだ若い個体などはセイコガ二やコウバクガ二など別名で取引されることが多いのが現状です」 Ray Brig「ふむふむなるほど・・・。で、このボイルされたような個体と茶褐色のズワイの違いは?」  ARTA「茶褐色の個体が代表的なクモガ二科の楚蟹(ズワイガニ)と大楚蟹(オオズワイガニ)で日本海沿岸の山陰北陸では重要な水産資源です。水深50メートルから600メートル程度に生息していますが漁場として主に用いられるのは水深180メートルから350メートルぐらいで、さらに細かく言うと蟹に一番理想的な水温を維持している深度で漁獲されたものが味わいとしては素晴らしいようです」 Ray Brig「蟹にとって理想的な水温って?何度?」 ARTA「その件に関しては社会派レポーターとして日本のコースト・サイドを先生と一緒に調査しているTAKATA君に聞いてください。TAKATA君の方が海洋環境や水産資源保護には詳しいですから・・・」 Ray Brig「君達いつの間にそんなことまでしてるんだ・・・?」  ARTA「さて色の違いについての続きですが、ボイルしているような発色を見せる個体を紅楚蟹(ベニズワイガニ)と言います。これは生きている時からこの色でボイルしても大きく色が変わることはありません。分類上でも大きな違いはなく甲の側面の鰓域が背面に大きく膨らんでいたり、三角に並ぶ顆粒が楚蟹よりもハッキリしている点などが相違点です」 Ray Brig「味はどうなのかな?」 ARTA「Ray君良い所に気づきました。楚蟹(ズワイガニ)や大楚蟹(オオズワイガニ)のほうが明らかに肉質は上です。しかし、水産資源として楚蟹(ズワイガニ)と大楚蟹(オオズワイガニ)の数が減ってきているために紅楚蟹(ベニズワイ)を漁獲するようになったのが現状です。取引価格も楚蟹(ズワイガニ)や大楚蟹(オオズワイガニ)のほうが高価です。先生曰く、北方領土海域でロシア側が日本漁船の拿捕を繰り返しているのはこのズワイガニとタラバガ二の漁場と無関係ではないだろうとのことです。この北方領土近海の操業で市場価値の高い水産資源は楚蟹とタラバガ二をおいて他にはありません。世界的にニーズの高い水産資源ですから」 Ray Brig「そういうことか・・・。なるべく高値で取引される資源は独り占めしたいものな・・・」 ARTA「ちなみにこちらの紅楚蟹(ベニズワイ)は水深250メートルから2300メートルまでかなり広く生息していますが、漁場として用いられるのは水深500メートル前後のポイントで底引き網もしくは籠網をつかいます。籠網はこちらの楚蟹さんが乗っているこの網がそうです」  Ray Brig「楚蟹はハッキリ写ってるけど網の全体の形状が写ってないからこれでは解らないだろ!!」 ARTA「まァ、まァ、細かいことはおっしゃらずに・・・。ここからが重要なポイントですぞ。とは言っても僕も先生からの受け売りですが。蟹を買う際にボイルされているものを買うと紅楚蟹(ベニズワイ)か楚蟹(ズワイガニ)や大楚蟹(オオズワイガニ)かの識別は素人では難しいです。さらに販売しているところもボイル状態で納品されてくるものが多いので厳密には区分できないか把握できていないのが現状です。そんな状態ですから一般消費者が購入する末端では紅楚蟹にもかかわらず楚蟹並のプライスを支払っていることも少なくありません。明らかに美味しさが違うのにです」 Ray Brig「そりゃ問題だ。当たりを引くか外れを引くかですね・・・・」 ARTA「先生が言うには出来るだけボイル物は買わないことと、安いものにはそれなりに理由があることを理解して買わねばならないということだそうです。蟹は地域によって呼び方が変わるので名称も明確な線引きができません。例えば日本海側産の以外の楚蟹をキタズワイガニと呼び分けることもあるそうです。たとえ本州沿岸の太平洋側で漁獲されたものであってもです。蟹の話題は長くなるのでまずはここまで・・・続きは第2話で」 Ray Brig「次回はタラバガ二の件も明らかにしてくれるんだろうね?」 ARTA「もちろんです」 「水族館で水産資源を考える~蟹編その2~」は明日掲載できると思います(?) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[Surfin World & Save the Sea] カテゴリの最新記事

|