|

|

|

カテゴリ:和光市の石仏

ホームページ「私家版さいたまの石仏」はこちら

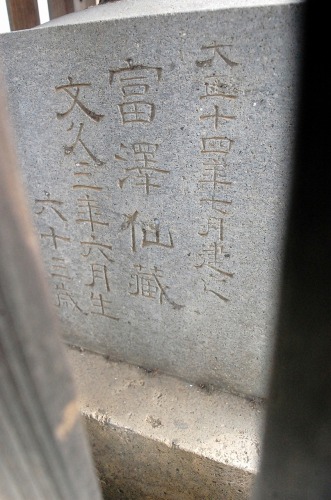

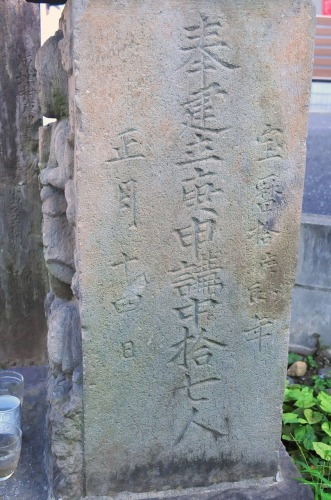

今日は和光市の石仏の最終回です。和光市の東上線の南の地域は川越街道が通り 村落もあったようですが、その南一帯は武蔵野の雑木林が広がっていたようで、 石仏などの記録はほとんど見られません。そんな中、白子川沿いに吹上方面から 白子宿へ続く道は午房に至り、その先は大泉学園方面まで続いていたようです。 今日は和光市の最南端、南町の石仏を見てみましょう。 南1丁目T字路突き当り 和光市南1-16  笹目通りから越後山通りを西に向かい、和光第三中学校の先で左に曲がり、 バス通りを道なりに進むとT字路の交差点、右側路傍に小堂が立っていた。  地蔵菩薩立像 大正14(1925)台の正面に子育地蔵と刻まれている。赤い服を まとい像の様子はわからないが、お地蔵さまは丸顔できりっとしている。  台の左側面に造立年月日。施主は個人、建立時の年齢まで刻まれていた。 南1丁目庭先 和光市南1-17  さらに100mほど進むとこちらも右側の庭先にポツンと石塔が立っていた。  十一面観音立像 宝暦7(1757)風化のため若干はっきりしないが六臂だろうか?  頭上には様々な表情の仏面。体の前面の両手はその形からなにかを抱え持つ形、 おそらく花瓶を持っているものと考えられる。  塔の右側面「奉順礼西國坂東秩父百箇所為二世安樂也」百観音順礼達成を 記念して建立されたものだろう。  左側面には年号。脇に武州新倉郡白子村と刻まれていた。江戸時代には この地域も白子村に含まれていたということがわかる。 さて、和光市の最南端までひととおり見てきましたが、吹上付近に一カ所 忘れていた所があり、最後にこちらの石塔を紹介します。 吹上観音下交差点南路傍 和光市白子3-19  吹上観音下交差点のすぐ南、三園通りを成増方面から来て白子川を渡り、 和光市に入ったところ、右側の路傍に二基の石塔が立っていた。  右 庚申塔 宝暦10(1760)日月雲 青面金剛立像 剣・ショケラ持ち六臂。 立派な唐破風笠を持つ。多少彫りは甘くなっているが、腰の脇に二鶏、 足下に邪鬼・三猿とそろい、にぎやかな庚申塔だ。  腰を高く上げうずくまる邪鬼。どこかで見た覚えがあるのだが・・・ その下の三猿は技巧的ではないがバランスよく彫られている。  塔の左側面に 武州新座郡下新倉邑吹上。吹上は今は白子3丁目というような 住所になるが、古くは下新倉村だったようだ。右側面「奉建立庚申講中拾七人」 その両脇に造立年月日が刻まれていた。  左 庚申塔 享保19(1734)梵字「ウン」の下「青面金剛庚申講中」右上に 「橋供養」庚申塔であるが橋供養塔をも兼ねている。白子川の付近にあり、 享保年間にはすでにここに橋が架かっていて成増、吹上両地域の交流が あったということだろう。右脇に武州豊嶋郡上赤塚成増村。左脇に発起人 青蓮寺隠居者宥尊と刻まれていた。  塔の左側面、左脇に大きく年号。右は金弐朱、同壱分などと寄付金が刻まれ その下に成増村道休、吹上東明寺など個人名も含め八つの寄付者名が見える。  右側面には上部に成増村庚申講拾?人、同村自在講中 拾壱人と並び、 それぞれ講親としてひとりの名前が刻まれていた。さらにその下部には 助力之村方とあり、當邑中、上新倉村、下新倉村、田柄村、上赤塚村、 下赤塚村、四葉村、徳丸村と八つの村名が刻まれる。裏面にも石成村 庚申講中 十人、講親二名の名前が刻まれている。この石塔に見られる 多くの村々の助力はおそらくこの庚申塔のためではなくて「橋」建立の ための助力・寄付なのだろう。いずれにしてもこの石塔の出自は成増村で 地域の住宅化に伴い現在地に移されたものではないだろうか。 以上で和光市の石仏シリーズを終了します。吹上観音東明寺が心残りですが またいずれ紹介する機会もあるでしょう。 さて、次のシリーズは岩槻区にしてさいたま市の全部の区を完成したいと思い、 シルバーウィークに集中して回るつもりでいたのですが、所用で時間が取れず 取材できませんでした。そこで、上の「橋供養塔」に導かれてでもないですが 和光市から南下して成増に進みたいと思います。赤塚、徳丸あたりまでなら 自転車でいけそうですし・・・次回からは「板橋区の石仏」です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2015.09.30 14:14:55

コメント(0) | コメントを書く

[和光市の石仏] カテゴリの最新記事

|