|

|

|

カテゴリ:シナリオ

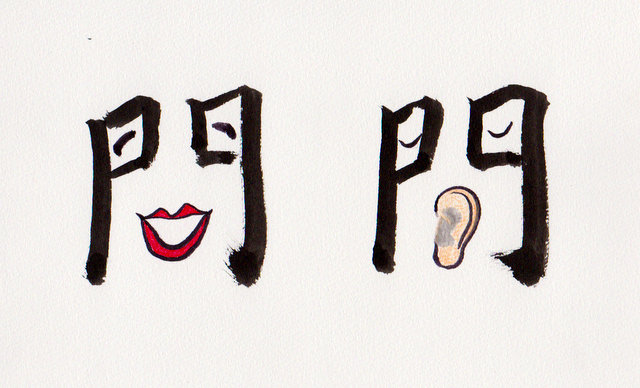

ある漢字の読み方を調べるために、パソコンのIMEパットを開き、部首の「門」(もんが まえ)を検索していたとき、この部首の中に「聞」と「問」がないことに気付きました。 漢字の読み方を調べるには、まずどの部分が部首なのかについてアタリを付けなくて はなりません。正しい部首を見つけることは漢字検索にとって必須です。 でも、この部首探しが一筋縄ではいかないのです。同じような形をしていても、「開」「閉」 は(もんがまえ)ですが、「聞」、「問」は違う部首なのです。 検索を続けるうちに、「漢字の不思議」の世界に引き込まれて行きました。 1.なぜ、「聞」「問」は(もんがまえ)の部首に入らないのか? (もんがまえ)は「開く」「閉る」のように門、すなわち出入り口に関係があります。 しかし、「聞」は音や声を「耳できく」ことです。このため、「聞」は(みみへん)に入り ます。「問」は(くちへん)です。それは口を使うからですね。 この二つの字はともに(もん)と読みます。ですから、ここで使われる「門」は読み方 を表す符号として使われているのです。 2.部首探しのコツは「意味を表す文字探し」にあり 漢字の90%近くは「形声文字」です。形声文字とは、「意味を表す文字」と「音(よ み)」を表す文字を組み合わせたものです。「晴」は(日が照っている)と(青の読 み:せい)の組み合わせです。この文字の部首は日(にちへん)です。 この例に見られるように、部首になるのは「意味を表す文字」が圧倒的に多いので す。この探し方でかなりの字の部首は見つかります。 では「聖」の字はどうでしょうか?構成する「耳」「口」「王」は3つとも部首として使わ れそうですが、この字の意味は神の声を真っ直ぐに聞くことができる人を表します から(みみへん)に分類されるのです。 なんだか、謎解きを楽しんでいる気分になります。 3.字の中に隠された部首もある 「裏」という字の部首は「衣(ころもへん)」です。音読みは中央にある「里(り)」。こ の「里」を除き、上と下を合わせた「衣」が意味を表わすので、部首なのです。 「里」は「埋」と同じく、「覆われる」、「隠れる」に共通の音読みです。「裏」は衣に覆 われて隠れた部分であることから「うら」の意味になりました。 このように音読みの部分をはずすと、部首が見つかる例も多いのです。 4.左右どちらが部首なの? 「巧」の(たくみへん)は物を作ることを表す部首ですが、「功」の部首は(ちからへん) です。部首の「力」は助ける、努めるなど、力をつくすことで、「功」は力いっぱい仕事 をすることです。探す漢字の意味を考えての推理力が必要ですね。 5.「月」の部首には3種類あった。 今は「月」の部首で統一されている漢字も、古くは3種類の「月」がありました。一つは 横棒が右に付かない形で、三日月を表した「月」です。例えば、「明」は月の光で良く 見えること、「望」は満月を表します。 二つ目は横棒が左右両方にくっついた「月」です。これは「肉」の変形で、他の漢字の 一部分として使われる時に、略して「月」と書かれたものです。例えば、身体の部位 を表す「肌」「肝」「股」「背」「肩」などです。 三つ目は横棒が左右どちらにも付かない「月」です。「舟」をかたどったと言われま す。例えば「服」などです。 でも、わずかな違いなので、現在のように同じ形にそろえられたのです。 6.間違えて覚えそうな部首 「夢」の部首は直観的には(くさかんむり)のようですが、実は夕方の「夕」です。 「夢」は闇に覆われていますから、植物を意味する(くさかんむり)は関係ないので す。これを「夕べ見た夢」などと、部首と漢字をつなげた文章で覚える方法がある と紹介されていました。 このように直観勝負で見つけることが難しい字も多いのです。 7.漢字全体が部首になる場合 「鳥」「馬」「山」「川」「革」「高」など、象形文字由来の字の多くはその漢字全体が 部首になります。象形の知識も身につけないといけませんね。 8.特殊な部首 象形文字由来でなくても「歯」「麻」「缶」は漢字そのものが部首です。 また、「且」は[一]、「亜」は[二]が部首です。漢字検定試験では形声文字以外の 残りの10%の文字群から多く出題されているようです。 これらは丸暗記するしかありません。 9.どちらの字を使うべきか、迷った時には部首が役立つ 「栽」と「裁」は部首で正解がわかります。探す漢字が「木」に由来するなら「栽」、 「衣」 に由来するなら「裁」です。栽培、裁縫などですね。 漢字検定試験の「部首」に関する出題をチェックすると、ここに記した知識だけでは、とて も正解の「部首」を見つけることができない漢字がたくさんあります。 それだけ法則や直観頼りだけでは見つけられない部首が多いのです。 だから、漢字検定試験の中でも、この部首探しは難問分野と言われているそうです。 今回、あるきっかけから「部首」に関心を持ち、調べてみましたが、改めて「漢字の組み 合わせの妙」や「漢字に託した先人の思い」を感じ、漢字の奥深さに魅了されました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2015.08.10 08:33:26

コメント(0) | コメントを書く |