|

|

|

カテゴリ:よもやま話

【12月6日(火曜日) 旧十一月十二日 乙未 仏滅 月齢10.9】

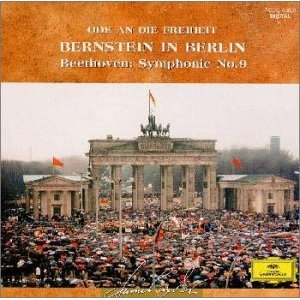

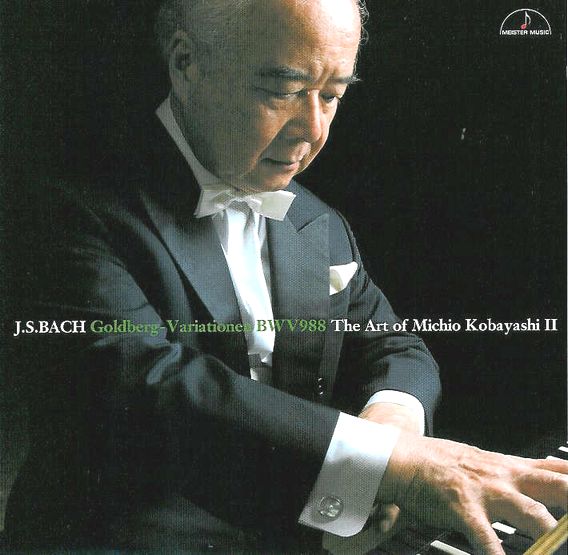

いよいよ今年も押し詰まってきた。12月、旧名「師走」である。 年の瀬を迎えて、日頃悠揚迫らぬお坊さんもあたふたと駆け出す。尊師まで走る、というので師走。 12月には、他の呼び方も沢山あって、例えば、黄冬、弟月、親子月、限月、暮来月、建丑月、極月、春待月、氷月、暮歳、臘月、・・・などなど。「限月」や「極月」などは、年の終わりを迎えて慌しい感じが如何にもでている。  「臘月」は十二月の戌の日に行われる祖先や、神々を祀るお祭りで祭祀(臘)から来ている名前である。この臘月の頃に咲く、香りの良い花が「臘梅=ロウバイ」だ。私の住まい最寄の私鉄線の終点近くには、ロウバイの名所があるが、わざわざ電車に乗って其処まで出向かなくても、ロウバイはお寺の境内などに植えられている。私の家から歩いていけるお寺にも、小ぶりながらロウバイ林がある。季節が来ると甘い、それでいて透明感のある香りが漂ってくるので、すぐにそれと知れる。但し、この場合の臘月とは旧暦の話である。今年、旧暦の十二月は12月25日、クリスマスに朔(一日)を迎える。ロウバイの黄色い半透明の花と香りを楽しめるのは、やはり来年のお正月過ぎになる訳だ。 「臘月」は十二月の戌の日に行われる祖先や、神々を祀るお祭りで祭祀(臘)から来ている名前である。この臘月の頃に咲く、香りの良い花が「臘梅=ロウバイ」だ。私の住まい最寄の私鉄線の終点近くには、ロウバイの名所があるが、わざわざ電車に乗って其処まで出向かなくても、ロウバイはお寺の境内などに植えられている。私の家から歩いていけるお寺にも、小ぶりながらロウバイ林がある。季節が来ると甘い、それでいて透明感のある香りが漂ってくるので、すぐにそれと知れる。但し、この場合の臘月とは旧暦の話である。今年、旧暦の十二月は12月25日、クリスマスに朔(一日)を迎える。ロウバイの黄色い半透明の花と香りを楽しめるのは、やはり来年のお正月過ぎになる訳だ。さて、英語で12月はDecember。ところがDec-というのはラテン語で「10」という意味だ。ボッカチオの「デカメロン(Decameron)=10日物語」や、「デシリットル(decilitter)=10分の1リットル」などでも分かる。これがどうして10月でなくて12月の名称なのか? 実は、ヨーロッパで昔使われていた暦(ローマ暦)では、「春分正月」といって、3月が1年の始まりだったせいなのだ。3月から数えて10番目は12月。それで「10番目の月」というのでDecemberという訳である。 同じ理由で、9月(September)のSept-は「7」、10月(October)のOct-は「8」、11月(November)のNov-は「9」という意味になる。フランス語やイタリア語をなど、ラテン語系の言葉をご存知の方には、数詞などを思い出していただければ良い。英語でもOctopus(タコ=足8本ある)、やOctave(オクターヴ=ドからドまで8音階)などの言葉にその例が見られる。 じゃぁその他の月の名前はどうかというと、多くはローマ神話の神様の名前に因んでいる。3月(Mars)はマルス神、6月(June)はユノス神など・・・。 ところが、7月(July)は、ジュリアス・シーザー(ユリウス・カエサル)が自分で付けた名前なのだ。彼は時の権力者として、それまでのローマ暦を改めユリウス暦を使うことに決めた際、ちゃっかり自分の名前を月名にしてしまった。 もう一つ、8月(August)も、後のローマ皇帝オーガスタス(アウグストス)が、それまでに分かっていたユリウス暦の不備を修正した際に、自分の名前を付けてしまった。当時(紀元前の話だ)の権力者は、暦に名を残すことで自分の名誉と権力を誇示しようとした訳だ。暦は洋の東西を問わず、皇帝や王、宗教の主催者にとって、権力と権威の象徴だったのだ。 今世界中で(日本でも)広く使われているのはグレゴリオ暦だが、これは16世紀に、ローマ教皇グレゴリウス13世が、ユリウス暦を改定する形で制定した。ところが彼には自分の名前を付ける月名が最早残っていなかったのはお気の毒であった! さて、今日は「シンフォニー記念日」でもある。 大正3年(1914年)の12月6日に、ベルリンから帰りの山田耕作が「勝鬨(かちどき)と平和」という交響曲を発表した日である。初めての日本人作曲によるシンフォニーで、折から勃発した第一次世界大戦に触発されて作曲したのだそうだ。 12月には、多くのコンサートが開かれるが、何といっても人気があるのは「第九(合唱付き)」だ。私の親しい高校同期生であるK君も、テノール歌手として、今年も「ウィーン岐阜合唱団」の年末公演で「Freude(フロイデ)♪・・・!」と唄う予定でいる。 「年末の第九」は戦後、今のN饗(NHK交響楽団)によって日本に定着した「習慣」らしい。本国ドイツでも、ライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団などが、やはり「年末の第九」を(それも大晦日に!)第九を演奏している。日本での第九の初演は大正時代にまで遡るようで、それ以降数あるシンフォニーの中でも、日本人の人気ナンバーの一つとなってきた。 太平洋戦争での敗北後、演奏収入が減ってしまった交響楽団の演奏者たちが、年の瀬になって、「何とかしないと干上がっちゃうよ。そうだ、年末にコンサートをやるか!」ということになり、「必ず客が入る曲」ということで、第九をプログラムに入れたのだそうだ。  「第九」第4楽章の、管弦楽演奏による前楽章の回想を遮るようにして、叙唱「歓喜の歌」が始まる。それがやがて大合唱へと移行していく間に、徐々に醸し出される高揚感は、去り行く年の苦労を忘れ、希望に満ちて新しい年を迎えようとする気分にぴったりくる。 「第九」第4楽章の、管弦楽演奏による前楽章の回想を遮るようにして、叙唱「歓喜の歌」が始まる。それがやがて大合唱へと移行していく間に、徐々に醸し出される高揚感は、去り行く年の苦労を忘れ、希望に満ちて新しい年を迎えようとする気分にぴったりくる。ところで私は、1989年クリスマスの「ベルリンの壁崩壊記念コンサート」で、レナード・バーンスタインの指揮した第九のライブ演奏のCDを持っていた。ドイツで買ったものだ。東ドイツと西ドイツ、それに第二次世界大戦の連合国であった、英国、アメリカ、そしてロシアの、オーケストラと合唱団の合同大集団による演奏である。この時、最後の「合唱」では、歌詞の「Freude(歓喜)」を「Freiheit(自由)」に置き換えて唄われていた。遅いテンポで演奏する傾向のあるバーンスタインの第九は、荘厳で力強く、まさに当時のドイツの人々の気持ちにぴったりだった。 しかしこのCD、いつの間にか無くなってしまった。無知で愚かな家人が、余りに膨れあがった私の書棚を一掃しようと、狼藉の限りを尽くした際に、あろうことかこのCDを売り飛ばしてしまったのだ。しかも、あのBook Offに!あのCDには、記念としてベルリンの壁の石のカケラも入っていたのに!  とはいいながら、私にとっての年末はむしろ第九よりゴールドベルグ(ゴルトベルク)変奏曲である。これはグレン・グールドによる演奏が有名だ。 とはいいながら、私にとっての年末はむしろ第九よりゴールドベルグ(ゴルトベルク)変奏曲である。これはグレン・グールドによる演奏が有名だ。中々長大な曲で、アリアから始まって変奏曲が30続き、そして最後に又アリアで終わる。全曲を原譜通りに演奏すると、演奏時間は1時間を超えるのだ。 東京で会社勤めを始めてから暫くして、私はこの曲に出会った。東京文化会館の小ホールである。J.S.バッハの演奏家として著名な小林道夫さんによるチェンバロ演奏だった。 東京文化会館の小ホールの音の響きは素晴らしい(と私は思っている)。椅子に座って、この曲を聴いていると、年末の巷の喧騒など遥か遠く、静まり返った会場内にチェンバロの響きが身内に粛々と沁み通ってくる。以来私はこの曲に魅せられて、毎年年末になると上野の森まで聴きに行ったものだ。 小林道夫さんは、1972年以来ゴールドベルグ変奏曲の演奏会を続けていらしたそうだ。1933年生まれだそうだから、既に喜寿を越していらっしゃる。最近でも未だゴールドベルグを演奏されているのだろうか? このところ、若手ヴァイオリニストによるバッハとイザイ、女性声楽家のリサイタルと、短期間に続けて音楽と接する機会を得た。どちらも友人関係の賜物である。日頃の次元の低さから救われた一時であったが、こうなるとゴールドベルグにも再会したくなる。然しながら、小林道夫さんに繋がるご縁は、未だ見出せないでいる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[よもやま話] カテゴリの最新記事

|