|

|

|

カテゴリ:城

2018年2月10日、佐賀県の肥前名護屋城に行きました。

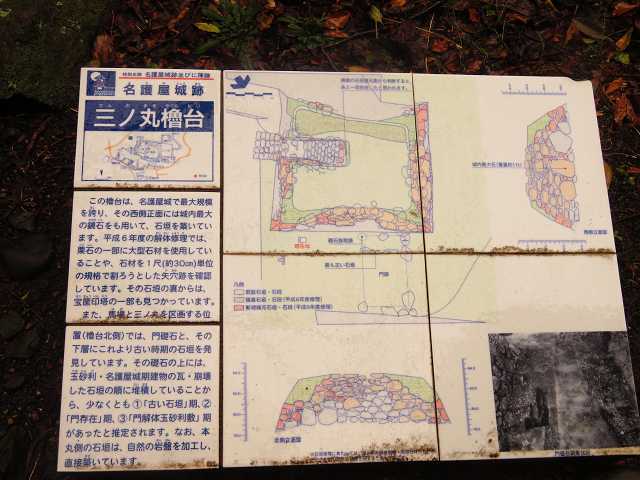

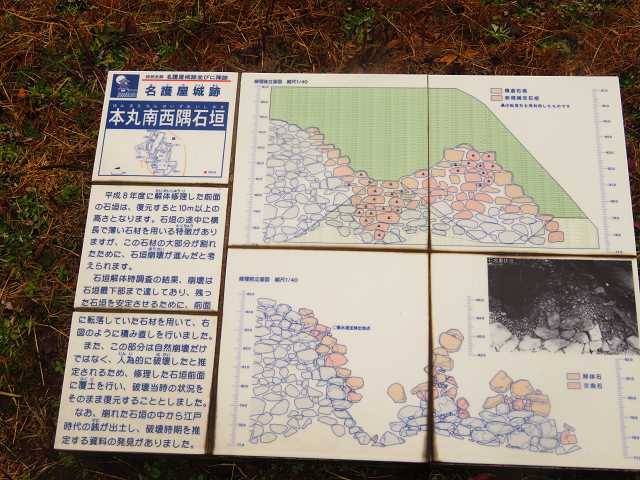

前回のブログでは、「観光案内所付近 → 東出丸 → 三ノ丸 → 本丸 → 天守台跡」と上って行く部分の写真を紹介しました。 今回は、「天守台 → 遊撃丸 → 二ノ丸 → 搦手口 → 観光案内所付近」に下って行った部分の写真を一部紹介します。 ーーーーーーーーーーーーー ↓ 肥前名護屋城 本丸。 東郷平八郎が「名護屋城址」と揮毫した石碑が建っている。  ↓ 天守台跡。  ↓ 本丸多聞櫓跡(ほんまるたもんやぐらあと) 本丸の西側と南側は、ある時期に築城時の石垣(旧石垣)をそのまま埋め込んで新しい石垣(新石垣)を築き、大規模な拡張を行っていたことが明らかとなっています。その本丸西側には、新たに多聞櫓(たもんやぐら)とそれに続く南西隅櫓(すみやぐら)が建てられました。 多聞櫓とは長屋状に造られた櫓で、主に武器や食料の倉庫として使われました。ここでは当時の礎石(そせき)がほぼ1m間隔(6尺5寸を1間(けん)としが場合の半間)で南北に長く並んでいる様子が発見されています。    ーーーーーーーーーーーー ↓ 三ノ丸櫓台(さんのまるやぐらだい) この櫓台は、名護屋城で最大規模を誇り、その西側正面には城内最大の鏡石(かがみいし)を用いて、石垣を築いています。平成6年度の解体修理では、栗石(くりいし)の一部に大型石材を使用していることや、石材を1尺(約30㎝)単位の規格で割ろうとした矢穴跡を確認しています。その石垣の裏からは、宝篋印塔(ほうきょういんとう)の一部も見つかっています。    ーーーーーーーーーー ↓ 二の丸。 本丸の西側にあり、武器、兵糧などの建物があったといわれている。    ーーーーーーーー ↓ 馬場櫓台(ばばやぐらだい) この櫓台は、本城の櫓配置の中でも特異な例であり、なぜか馬場の通路途中に設けられています。平成7年度に解体修理を実施しましたが、石材として鏡石(かがみいし)状の大石だけに野面石(のづらいし)、その他には割石(わりいし)を用いている点や、割石の裏面に割石の失敗や作業を中止した痕跡を残す点に他と異なる特徴があります。   ーーーーーー ↓ 本丸南西隅石垣(ほんまるなんせいすみいしがき) 平成8年度に解体修理した前面の石垣は、復元すると10m以上の高さとなります。石垣の途中に横長で薄い石材を用いる特徴がありますが、この石材の大部分が割れたために、石垣崩壊が進んだと考えられます。    ーーーーーーー ↓ 遊撃丸(ゆうげきまる)。 文禄2年(1593)に明国の講和使節として来日した沈維敬(遊撃将軍の使者)の宿舎となったことから、この名称が付けられたといわれています。         ーーーーーー ↓ 搦手口(からめてぐち) 前方の斜面は搦手口と呼ばれる、名護屋城に5つある虎口(こぐち:城の出入口)のひとつです。搦手とは城の裏側という意味で、表側の大手に対する言葉です。城の守りを固めるために通路を屈折させた、典型的な喰違い虎口(くいちがいこぐち)の形状をしています。           ↓ 城のかげ溜池。   ↓ 観光案内所近くに戻った。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.10.27 06:46:01

コメント(0) | コメントを書く

[城] カテゴリの最新記事

|

|