「仕事」という漢字。

書くたびに、かすかに惑うのである。

それというのも、この二文字が、職業、業務を指すように思えるからで、たとえば家のことや、小さな雑用をしたというはなしのとき、「仕事」と書くと、どうもおもしろみが薄くなるような気がする。

ああ、そうだ、家のことや手先の働きは、これから「しごと」と、ひらがなで書こう、と思いつく。

漢字とひらがなの区別ということでは、ほかにも、わたしのなかに密かなとり決めがある。

「持つ」や「使う」。

これは、どちらも、物質について書くときは漢字で、目に見えないものについて書くときはひらがなにしよう、と決めている。かばんは持つけれど、志はもつ、というふうに。手ぬぐいは使い、こころはつかう、というふうに。

昨年の暮れ、夫の実家(埼玉県熊谷市の農家である)の餅つきに行った。

ほとんどははがしてくれるのだが、子どもたちが竃(かまど)の火の番をしたり、つきたての餅をボウルのなかでちぎりながら、大根おろし(しょうゆと、砂糖少少で味つけ)で和える役をする。

竃の火の番は餅米を蒸すしごと。餅を大根おろしで和えて出来上がるのは、からみ餅である。

一方、夫とわたしはちちを手伝って、作物の収穫だ。

その日あとからやってくる夫の弟一家と、うちと、もう2軒、合わせて4軒分の野菜を穫っておこうというのである。

まず、ほうれんそう。

オータムと、まほろばの2種類を、分けて収穫する。オータムは葉の丈が高く、まほろばは背は低いが色が濃い。これをちちが根元から大きな鎌で切ってゆくのを、わたしが荷運び用の一輪車にそろえてのせる。一輪車がいっぱいになったところで、夫が庭に運ぶのだ。

ほうれんそうのあとは、長ねぎ、春菊(刃先を鎌で切って収穫)、にんじん、大根、ブロッコリ、ごぼうだ。柚子、キウイフルーツ(脚立に上がって、さいごまで残った上のほうのを)も穫る。

庭に積み上げられた野菜は、壮観。

ビール瓶を入れるケースを伏せて置き、そこへ坐って、作業を開始する。何の作業かというと……。

「この作業のこと、何と云うの?」

と、ちちに訊く。

「……そうだねえ、昔っからここらでは、『野菜をつくる』と云うねえ」

と、ちちは云い、つづけて、

「いまは、農家のお嫁さんのなかにも、『野菜をつくる』のがめんどうだから、といやがるひともあるんだよ。せっかく育てた野菜をもらってもらえないって。ほら、スーパーでは、きれいに『つくってある』野菜を売ってるでしょう。そのほうが楽でいいからって。まったく張りがないと、じいさまやばあさまが嘆いてるん」

と話してくれた。

しみじみと聞く。

田んぼもことも畑しごとも、ほんの少ししか手伝えないわたしたちだが、せめて「野菜をつくる」ことくらい、ありがたく、うれしくしなければ。……と思って聞く。

夫の実家はもとから米は出荷しているが、野菜は自分たちと親類縁者のためにつくっている。夫といっしょになってから、米、じゃがいも、玉ねぎを買ったことがないわたしは、しあわせ者である。

さて、「野菜をつくる」とは、ほうれんそうなら、根の部分をはさみで切りそろえ、葉のあいだに紛れこんだ枯れ葉や傷んだ葉をとり、適量束ねてひもでしばるしごとだ。長ねぎはいちばん外側の土のついた皮をとって、長い根を切りそろえる。大根にんじんは土を落とし、春菊もきれいに束ね……。

4軒分の野菜をつくる作業に、優に1時間かかった。

野菜と云えば栽培と収穫、そうして調理だと思いがちである。が、収穫と調理のあいだに、もうひと手間があるというわけだ。

これは、隠れた、陰のしごとと云えるだろう。農作業にあるこうした陰のしごとが、じつは、あらゆるしごとにあって、そこのところを疎(うと)んじたり、人任せにしてきたことが、日本のしごと風景を変えたのかもしれない。

陰のしごとを厭(いと)わずすることは……、大事なものをとり戻す手がかりになりそうだ。

それにしても。

「仕事」と「しごと」を書き分けることは、してみるとむつかしい。どちらの肩をもとうとしてもそんなことはできないし、つまるところ、どんなしごと(仕事)も、それをする者の心がけと熱心でなかみが決まるのだと思える。

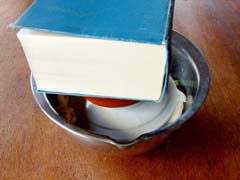

正月には、熊谷から

大きな大きな白菜をもらってきました。

半分は鍋にして食べました。

残りの半分は、こうして重しをして、

白菜漬けにしました。

白菜………………………………………………1/2株

塩……………………………………………白菜の2.5%

水……………………………………………………100cc

柚子(厚さ5mmの輪切りにする)…………………1/2個

唐辛子(たて半分に切り、タネをとる)…大きめのもの1本

つくり方

①白菜をたて半分に切り、そのまた半分に切る。

②ボウルに白菜を半量入れ、柚子と唐辛子の半量をのせ、塩も半量ふる。

③残りの白菜を、②の上に芯の部分を逆向きにして置く。

④残りの柚子、唐辛子、塩、水を加える。

⑤白菜の上に皿を伏せて置き、重しをする。

※水が十分、上がったら、重しは取ってもよいのです。

※4日めにおいしい白菜漬けになります。

※漬けるときは、寒い部屋に置きます。

写真は、漬けたあくる日の朝です。

水が上がってきています。たのしみ。