|

|

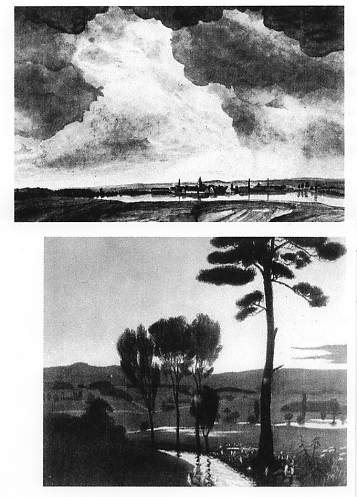

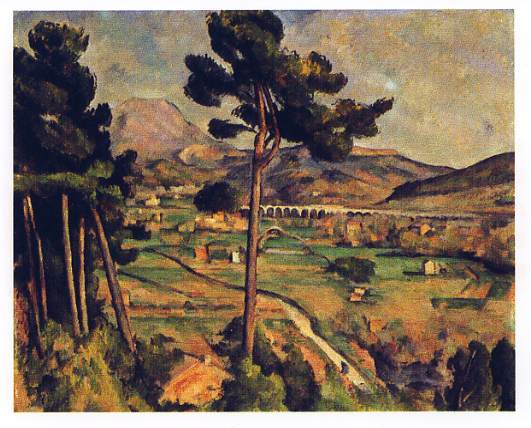

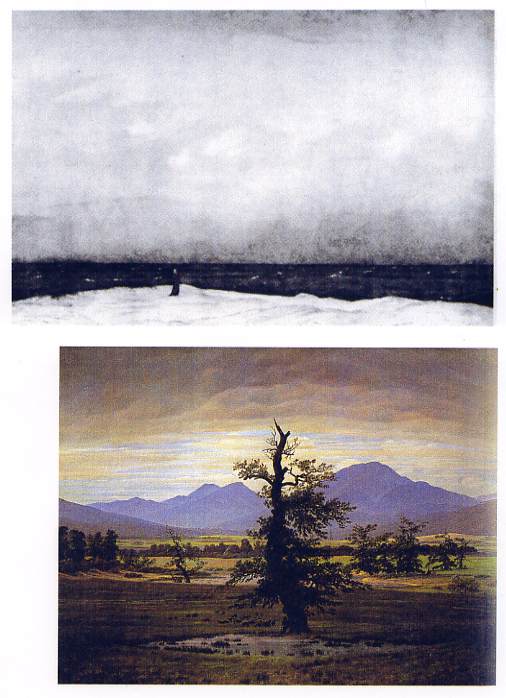

■Yamada's Article(2)ユングの風景画禁無断転載Copyright 1663-2007 Tadami Yamada. All rights reserved. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ユングの風景画をめぐって 山田維史 “About C.G.Jung's Landscapes” by Tadami Yamada 心理学者ユングは1901年から翌年にかけて、パりのピエール・ジャネのもとに聴講に出かけた。そしてその間に、2枚の風景画を描いている。 〈雲のあるセーヌ風景、1902年クリスマスにわが最愛の婚約者のために、パリ、1902年12月、C.G.ユング画〉と献辞がある作品は、1903年に結婚することになるエンマ・ラウシェンバッハに贈ったものである(図1)。 他の1枚には二つの献辞がある。〈愛する母に、1901年クリスマスそして彼女の1902年の誕生日のために〉というのが最初の記述である。後にユングはこの絵を、スイス版著作集の共同編集者である娘のマリアンネ・ニーフに与えた。次の書き込みがそれを示している。〈わが愛する娘マリアンネに、感謝をこめて、父より。C.G.ユング画、1955年クリスマス〉と。つまり1923年に母エミリエが亡くなって、遺品として保存されていた絵を、32年後に-------描いてから54年後に、自分の娘にプレゼントしたのだった(図2)。  (図1) (図2) ユングが気に入っていたのだろうが、家族がこれらの絵を如何に大切にしていたかが窺われる。家族が絵を受け継いでいくということは、ユング家のいわば家風であったかもしれない。後に触れるけれども、ユングの幼年時代、両親が住んでいた牧師館にあったバーゼルの風景画は、彼がヤッフェと共に『自伝』の執筆に取りかかった1957,8年当時、彼の息子に受け継がれていて、その家に掛けられていた。 数十年前の、あるいは百年以上前の美的な趣味(テイスト)が、そのまま現代生活の場に生きつづけていることは、単に家族的財物の継承と言うだけではない何事かを、われわれに示唆しているかもしれない。少なくとも、太平洋戦争(大東亜戦争)の逆火(バック・ファイヤー)に焼き上げられた日本の多くの家庭にとって、素人画家の絵の継承など思いも及ばぬことであろう。そしてその後の「繁栄」と称される社会情況の中で、新奇を求めてめまぐるしく変る時代の趣味に、家の中は知らぬまに蹂躙されつくしているのだから。 ユング家の家風は、ユングが属していたスイスのバーゼルやチューリッヒの中・上流階級の伝統に与するものであろう。それはユングの美的感受性を育み、彼が描いた2枚の風景画に反映しているのではないかと思われる。 ユングはこの絵の他にも、1916年に初めて無意識のうちにマンダラを描いて以来、かなりの数にのぼるマンダラや老賢人の姿を描いている。弟子達をはじめ周囲の人々は、ユングの絵を芸術として評価しようとした。が、ユング自身は断固として芸術であることを否定した。 「勿論、それによって芸術と科学の間に明確な区別をつけたかったからではあるが、彼自身が芸術作品に弱いと感じていることからくる遠慮によるものとおもわれる。」と、秋山さと子氏はそのあたりの事情を推測している[1]。 ユングは『分析的心理学と文学作品の諸関係について』の中で、「心理学の対象となりうるのは、芸術作品のうち、それが芸術家によって作りあげられるまでの過程に属する部分だけであり、芸術作品を芸術作品たらしめている本質的部分ではないのです。この第二の部分は、芸術作品とはそもそもなんであるかという問題に属し、そのかぎりにおいて、美学的・芸術論的考察の対象となりうるだけで、心理学の対象でありえないのです[2]。」と強調している。この姿勢が、自らの絵を芸術として評価することに対する否定と照応しているのである。 さて、私はこの稿で、ユングの本意ではなかろうが、彼の2枚の風景画をあえて美術的な立場から見てみようと思う。ユングが特に心理学的考察の対象と考えた彼のマンダラは取り扱わない。 絵を眺めてみよう。 ユングは2枚の風景画を空想によって描いたのではなく、その全部ではないにしてもほとんど、実景を写したか何かを参考にしたと考えられる。これらの風景画とマンダラあるいは老賢人とを比較したとき、すぐに気がつくことは、物と物との空間的相互関係を含めて、物のデッサンの正確さに差異を認めるのである。写生するのと空想で描くのとでは、物象への迫力が違ってくる。空想を写生の域までもって行くには、専門的に相当な習練が必要であろう。と言っても、風景画がすべて写生であるとは限らない。むしろ作品として完成されたそれは、エスキスをもとに画室で製作されたもののほうが多いかもしれない。 【雲のあるセーヌ風景】----黒雲におおわれた空の中程に薄日が差すように光りが洩れて、悦ばしいと言うほどではないにしても、その空の明るさが、流れていると思えぬほど静かな川の水面に映っている。パリ市街を突っ切るセーヌよりずっと慎ましいセーヌと小村。川のこちら岸は畑か牧草地だろう。しかしユングの居た場所は、地形的にどんな所だったのだろうか。いささか低過ぎる地平線が、それを曖昧にしている。 彼の視線は、どちらかと言うと地上より空に向けられている。そしてあきらかに雲と光の劇的な様子に気を取られて、地上の景色への造形的な注意をゆるがせにしてしまったようだ。鑑賞者の視線を近景から遠景へと誘うための「導線」の構築は、完全に放擲されている。むしろその視線の地上の旅を阻む柵のように、教会の鐘楼と煙突らしき3本の柱が、同じ高さで立っている。この建造物によってこの小村を特定できるかもしれない。が、1本の煙突と鐘楼との間隔、そして残り2本の煙突の間隔がまったく同じなので、何かの象徴かとも思える。それらはこの絵の中に見られる数少ない垂直線である。 この絵を構図的に特徴付けているのは、雲を形作るさまざまな線のアラベスクを別にすれば、画面を横切る平行線だけである。古典主義の風景画ならば、この平行線は幾重なす色彩と明暗のリズミカルな層となり、われわれ鑑賞者が彼方へ向うための導き手となったことだろう。だが、ここでは単調な縞模様である。 17世紀オランダの風景画の絵画的形成に多大な貢献をしたとされるヤン・ファン・ホイエン(1596―1656)に、【オーフェルスヒーの眺め】という作品がある。この絵のヴァリアントは沢山あって、ヤンがオーフェルスヒーの町の眺望に愛着したことが窺われるのだが、対象となっている風景の要素がユングの作品と似ているプラハ国立美術館所蔵の作品を見てみよう(図3)。ユングの絵画構造と比べてみると、ヤンがどのようにして絵を組み立てているかが良く分る。 画面の四分の一より低く設定した川岸が、ユングの絵のように画面下端に平行している。しかしこの作品の絵画空間は、右側に行くに従って奥行きを深めている。川岸の平行線は、実は右側でこの川の水平線に見事に変化しているのである。画家はおそらく小舟の上にいて、川の中程からこの景色を見ているということが、色彩と明暗を操る巧みな筆触で分る。画面の手前は右岸ではないのである。一見、単純に見える絵画的空間は、これによって急激な奥行感を与えられているのだ。 絵の中心は、教会の尖塔とその少し左手前の光が当っている川岸の船着き場あたり。尖塔の頂点と平行線の両端を結ぶ三角形の中に、尖塔や帆や樹木の垂直線が、遠近法の原理に則りながらもさまざまな高低のある繰り返しによって、画面に軽快感を与えている。樹木や建築物や、日常の営みに追われる村人の姿----左端に3人、船着き場に3人、そこを出発しようとする手漕ぎボートの中にも----が、川面に映っている。画家はそのゆらめきや微妙な光を注意深く詳細に画面に定着することによって、軽いタッチでほとんど補足的に描かれた遠方の景色と強い対比を作っている。そのため画面は一種の緊張感をはらみ、絵画の風格ができあがっているのである。  (図3) つづいてクールベの作品を2点見てみる。彼は1877年、ユングが2歳の年に亡命先のスイスで客死した。 その【龍巻】(1867)という作品(図4)。 この絵も水平線を思いきって下げ、龍巻が荒れ狂う広大な海と空のドラマを圧倒的な迫力で表現している。猛々しい相貌の自然は、画家自身の激しい情熱と感応しあっているかのようだ。画面右側に、岩の上で沖合に向って大手を広げて叫ぶ後ろ姿の人物像が描かれている。漁師の妻かもしれない。この人物像はしかし、古典主義の風景画に自然の中の点景として描かれる人物像よりも、ずっと重要な意味を担っている。そのためにロマン主義の残滓を引き摺っていると言えなくもない。 しかし一方でクールベは、この絵を描く10年前に現在モンペリエ・ファーブル美術館が所蔵する小品【パラヴァスの潟】を描いている(図5)。 私は対象になっている風景や見掛けの構図が、できるだけユングの絵と似ている作品を例示しているのだが、作品が製作された時代にもご注意いただきたい。【パラヴァスの潟】は、写生であることが分っている。この作品でクールベは、印象主義の画家達に先立つこと20年も前に自然のただ中に佇んで、自然のひとつひとつの要素に素早く敏感に反応しながら、6月の空の輝きと、空気の中に瀰漫(びまん)する光の粒子をとらえようとしている。技術的には、小さなパレットナイフを軽快に捌いて、精妙で堅固(ソリド)な色面をちりばめているのである。  (図4) (図5) たえず変遷している美術思潮、その時代の狭間にあって一人の画家が時代を先取りしたり、古い衣を脱ぎ捨てられずにいたり、人知れず苦闘している姿を、わらわれは作品を通して知ることができる。そうしたことをアマチュア画家ユングの作品に見ることはない。勿論、肉体化された技術の妙技というようなことも。 〈雲のあるセーヌ風景〉を描いたときに、ユングは天空のドラマに内的に同化してしまっていたのではあるまいか。おそらく神秘的な感覚にとらわれていたに違いない。小さな教会は、幼年時代に住んでいた牧師館を思い出させたかもしれない。教会や暗い色彩の中に白く輝くセーヌの流れが、ユングの神秘的な感覚を補助したことだろう。しかし地上は天空のドラマの点景にすぎなかったのである。人々は永遠の休息に入ったかのように屋内に身を潜め、地上の風景は硬直してしまった。この村はヤン・ファン・ホイエンの村のように温かい人の息吹や話し声が聞えない。セーヌの川面は鏡のように静かだ。ユングの心は、自分の眼差しが、ひいては鑑賞者の眼差しさえもが、地上を辿って彼方に向かうことを拒否して、絵の中に柵を設けてしまった。絶望と希望とが、不安と安心とが、ないまぜになってどっち付かずの祈るような気持で、私はユングとともに天空を見つめつづける。 鑑賞者の視線が画面の奥に達しないということは、夕景を描いたもう1枚の絵についても言える。 この絵を構成する線は前者より複雑である。低い山並みのなだらかな曲線の連なり、樹木の垂直線、川の蛇行線。しかし、われわれの眼差しはどうしても画面の手前で止まってしまう。 なぜか? 夕暮れの微光が川面に反射している、この絵の最も美しい部分が、画面の手前にあり、その余は青みをおびた灰色の比較的平板な色面として処理しているからだ。シルエットになっている松の左側の4本の木立が、先の絵のように画面の中央で柵のように立ち塞がり、視線が奥へ進むのを遮断する。手前から流れの明るさを頼りに川を遡ると----まさにことば通りで、川は画面の手前に流れ落ちているのだ----木立を過ぎるとすぐに右側に曲って、そのまま画面の外に運び出されてしまう。逆に今放り出された所から絵の中に入って来ると、流れのままに視線は画面の下端に落ちて来てしまうのである。鑑賞者の眼差しは、5本の木の根方をぐるぐる回りつづけるのだ。 セザンヌの【サント・ヴィクトワール山】(1885―87、メトロポリタン美術館;図6)を見てみよう。 中央に松が描かれている。その上端は画面からはみ出していて、ユングの絵の松とよく似ている。そして鑑賞者の眼が最初に引きつけられるのはこの松である。しかしやがてその眼差しは、奥に聳える薄桃色のサント・ヴィクトワール山に移って行く。その眼差しの移動は決して妨げられない。自ずと導かれて行く。 なぜだろう。中央の松が繁る丘のふもとをゆるやかに蛇行しながらヴィクトワール山方向へのびる村道がある。そしてその道が緑の畑の中に消えるあたりに、垂直な松の幹に突き刺さるように画面を水平に横切り白い橋が伸びてくる。道も橋も印象的である。それはこの絵の2カ所だけに、すなわち道と橋だけに白が使われているからだ。画面の右側から入った視線は、その橋を辿って中央の松の背後に入る。そして(心理的には)下方から村道を辿って来た視線とぶつかる。なぜ視線は下方から奥へ向かうのだろう。村道の下端は画面から落ちる前に、丘のふもとの緑で塞がれ、念押しのように、小さな後ろ姿の人物像とおぼしきものを黒と灰色の二なすりで描き込んであるからだ。その見事なデッサン! さて先程ぶつかった視線は、ここでも画面の外に飛び出してしまわないうちに、5本の松の大きな黒いかたまりに行手を阻まれる。それは画面の左側をほとんど塞いでいるのだ。二つの導線の交点の真上に、サント・ヴィクトワール山はあるのである。しかも松の黒と山肌の薄桃色とが、美しい対比を示している。この色彩の対比は絶妙である。われわれの視線がそこに到達してしまうと、もう絵の中心がそこにあることを疑わないだろう。そして広大なパースペクティヴを満たす南フランスの明るい光と緑の風を胸一杯に吸うだろう。  (図6) ヤン・ファン・ホイエンがオーフェルスヒーの町の眺望に愛着を感じたように、セザンヌは生涯にわたってサント・ヴィクトワール山に対峙しつづけた。ヤンの作品のヴァリアントを見ると、教会や建築物の外観がすこしずつ異なっていることに気づく。彼は必ずしも正確に描写していたのではなく、絵画造形上の要請に従っているのである。セザンヌも同じである。巧みに自然の景観を解体し、再構成して、風景画の芸術的秘密に迫っているのである。 さて、いままで私はユングの風景画に感じる視線の阻害感を指摘し、その原因の一つを構図上の問題として検証した。しかし、アマチュア作品であるとイクスキューズを付すなら、ある種の魅力があることは否定できない。また空間処理のひとつの技法について、注意を促すこともできる。それは、図版で見て取れるかどうか危ういが、松や樹木の黒く塗り潰された樹幹の両脇や、左側の小さな繁みの周囲をほんのり明るませている点である。繊細な一種のぼかし技法で、逆光の表現と同時に対象物と背景との空間をより感覚的なものにしようと試みられている。この技法は、もっと極端にではあるが、サルバドール・ダリの作品群にも見られるのである。 しかし、ユングの風景画の最大の特徴は、ある種の「気分」ではあるまいか。 「ゆったりと夜は陸(おか)に上り/山のなぞ枝にうつつと凭れている/その眼は見る 時の黄金の秤が/皿の平衡を保って静止しているのを/泉はひときわ声を高め/母なる夜の耳に歌いかける/今日の日を/今日在ったその日のことを。 はてしなく古い昔の子守唄/夜はもう倦んで 聞こうともしない/空の青み 過ぎ行く時の/秤の平衡が 夜には好ましい/しかし泉はなおもこだわる/眠りつつ水はなお歌いつづける/今日の日を/今日在ったその日のことを[3]。」 ドイツロマン主義の詩人エードゥアルト・メーリケ(1804―75)の詩は、まるでユングの絵の気分をうたっているかのようだ。 われわれはユングの2作品が婚約者と母親とに贈られたものであることを知っている。しかしわれわれがその作品から受ける感じは、晴れやかな喜びや愉快ではない。早暁や黄昏の薄い曖昧な光に支配された、神妙ではあるがいささか憂鬱な気分。物みなが青灰色に鎮まる所、水銀色に照り返す川の流れは、若々しい人生の門出を象徴するより、老成した人の静かな呟きのようである。 何処を見渡しても人影はない。明日のために今日し残した仕事の片鱗さえ見えない。自然は力強い量感を失い、「気分」のシルエットを晒している。そこにあるのは、自然のありのままの相貌でなく、似姿でもない。画面の外に佇むユング自身の孤独の反映にほかならない。自分自身の内的世界を覗くように、彼は心の眼で風景を見ているのである。 「精神の眼でまず像を見るために、肉体の眼を閉じよ。それから暗闇の中で見たものを、それが今度は外から内へ向けて他者に働き掛けるようにするために明るみに出せ[4]。」 これはドイツロマン主義の風景画家カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ(1774―1840)のことばである。彼はこれをもって自分の風景画の根本原理とした。そう、風景画だ! そこには自然の似姿を定着しようと腐心する創画姿勢はまったく見られない。彼は日の光をとざして画室にとじこもり、製作に没頭した。勿論、風景画の製作に! 唯一の楽しみは、たった一人で幽(かそけ)き光の中を散歩することだった。空が白み始める昧爽(まいそう)の頃合に一度目の、そして黄昏か日没に残の光をもとめて二度目の散歩をするのが日課だった。 ユングの絵を眺めていると、私の思いの中で孤独な散歩者フリードリヒとユングとが重なって来るのである。そして互いの気質を結びつけるかのように、二人の生涯を辿って行くと、共に幼少年時代の「水」と「死者」にまつわる事件に出会う。 フリードリヒの事件は13歳のときに起った。 彼は弟クリストフと一緒にアイススケートに興じていた。そのとき氷が割れて、フリードリヒが水に落ちたのである。弟は兄を救けようとした。けれどもフリードリヒの眼前で、弟は逆に溺死してしまったのだ。 フリードリヒの同時代人達は、彼の憂鬱な性格の原因はこの事件にあると考えたらしい。彼の憂鬱性と嫌人癖は生涯を通じて変らなかった。彼を知る人達は、彼が結婚を決意することがあろうとさえ思わなかったのである。 しかし、一方で、まるで進んで自分の墓穴を掘る人のように、自然の荒々しさの中に身を躍らせたり、断崖をよじ登ったり、見ることの欲望に駆りたてられていたようだ。 フリードリヒの風景画に登場する人物は、常に後ろ姿である。何かを期待しているのか、それとも諦めているのか、遥か彼方を見つめているのである。 ユングの場合、『自伝』によると3歳頃の記憶らしいが、彼は母に連れられてボーデン湖畔に小旅行に出かけた。幼いユングは湖にすっかり魅了されてしまった。 「汽船の出す波が岸にうちよせ、太陽は水面にきらめき、湖底の砂は波でうねりを立てていた。この水の拡がりが私にはとほうもなく心地よく、たとえようもなく見事に感じられた。その時以来、湖の近くに住まなければならないという考えが、私の心をとらえるようになった。水なくしては何人といえども生きていけないと思ったのである[5]。」 ‥‥だが、この記憶を語った後、即座に別の記憶を思い出す。その対比は読者を驚かすのみならず、ユングの心の陰影の深さを思わせる。 ‥‥漁師たちが溺死者をユングの父の牧師館に運んで来た。ユングはすぐにも死体を見たくて、禁じられたにもかかわらず、遺体が置かれた洗濯小屋のまわりをうろうろした。 「とうとう私は家の後の坂に沿った蓋のない下水溝に、血と水がちょろちょろ流れ出ているのをみつけた。私にはこれが法外におもしろいことに思えた[6]。」 これは4歳になる前のことである。その後もう少し長じてから、彼は本当に死体を見る。 大洪水があったときのことだ。水がひいた後、数人の死体が砂に埋まっていると聞いた。ユングはまたもや何もかもうっちゃって見に行った。そしてとうとう黒いフロックコートを着た中年男の死体を見つけたのである。 それからまた幼いユングは豚の屠殺も夢中になって覗いた。 「母はそれをとてもおそろしいことだと教えてくれたが、屠殺や死人は単に私をおもしろがらせたにすぎなかった[7]。」 ユングの死体についての関心は、幼年時代の旺盛な好奇心とばかり言い切れないようだ。 今度はフロイトとの確執がいよいよ表面化して来る1909年のことである。 ユングはフロイトと一緒に渡米するために二人はブレーメンで落ち合った。そしてその地に滞在中、ユングはその地帯でたまに発見される「泥炭地の死体」のことを思い出したのである。それは、先史時代の人間が沼地で溺れたか、埋められたかして、やがてミイラ化の過程にある死体が泥炭の重圧で平らに圧し潰され、現代にひょっこり掘り出されたものである。 ユングの関心はフロイトの神経を逆撫でし、「どうしてあなたはそんなにこれらの死体に関心をもつのですか」と、フロイトはユングに幾度も尋ね、その挙句、ユングが彼に対して死の願望をもっていることを意味していると確信したと告げるのである。勿論、ユングはこの解釈に驚いてしまう。 コリン・ウィルソンはこの点に関して『地下の大王』の中で、フロイトの解釈は正しいであろうと述べている。 ヤッフェ編『ユング自伝』において、それぞれのエピソードの配列は、単に年代順に編集されているのではなく、思い出が思い出をたぐりよせるという具合になっている。幼年時代はユングが自ら直接書きとめたと言うから、ユングの想念のおもむくままに配列されていると思われる。 私が注意を引かれるのは、屠殺と死体の記憶につづいて語り出す美術についての最初の記憶である。 それは、「ダヴィドとゴリアートのイタリア風の絵」である。その絵はおそらく、ダヴィドが巨人ゴリアートの首を斬り落し、その死体のそばに血が滴る段平(だんびら)をぶらさげて、誇らかに立っているというものだったに違いない。 「それがどうして私の家に入ってきたのかはよくわからない。」とユングは言う。プロテスタントの牧師の家にあるべきはずもない血みどろ絵だった。 ユングの家にあったのは複製だったが、原物はルーブルにあるとユングが言っているところをみると、もしかすると彼は1902年のパリ滞在中に、その絵と20年振りに再会していた可能性もあるのである。 そう言えば、ナチズムの吹き荒れるドレスデンで、〈頽廃芸術展〉を組織したリヒャルト・ミュラーは、ユングより一歳年長、彼自身が画家であった。その作品はまるでナチズムのサド・マゾヒズムを白日のもとに曝したように、酸鼻きわまるものである。彼が1906年に〈ダヴィドとゴリアート〉を描いているのを、わたしは、ゆくりなくも思い出した。 幼いユングが〈ダヴィドとゴリアート〉に何を感じたかは書いていない。ただ、何かイケナイモノを見た感じが、行間に滲んでいると、私は思うのである。「屠殺や死人は単に私をおもしろがらせたにすぎなかった」と語った後だけに、その連想は私の注意を引くのである。 私の感想をありていに言ってしまえば、ユングは幼年時代の死体にまつわる記憶を語りながら、自己のサディズム傾向をほのめかしていたのかもしれない。そして私は、その後につづく記述にも興味を引かれるのである。 それはまるで自己の内的世界を浄化するかのように語られる。ユングが美しいと思う絵画についての最初の言及である。彼の絵画に対する感受性は、その絵を基準にして陶冶されて行ったと考えられる。 「もう一つ別の今は息子の家にかかっている古い絵がその部屋にあった。19世紀はじめの日付の入ったバーゼルの風景画である。私はよくこの暗い、使っていない部屋にしのび入り、数時間もの間、絵の前にすわって、その美しさにみとれていたものだった。それは、私の知っている唯一の美しいものだったのである[9]。」 この絵こそが、この稿の冒頭で触れた、ユングの息子が継承したバーゼルの風景画である。一番美しいものを息子へ渡すことを考えるユングの父親像が見えてくる。ことばを変えると、水を仲立ちにしたユングの浄と不浄の記憶は、最終的に美によって救済されたかのように至福の時を迎えた。その思い出は1枚の絵に託されて息子へと継承されたと考えてよいのではあるまいか。 「純粋な水と不純な水の二元論は、平衡がとれているどころではない。もちろん道徳的な秤は純粋と善の側に傾く。水は善へとはこばれる[10]」と、ガストン・バシュラールは『水と夢』の中で言っている。また、ポール・クローデルを引用してこうも書きつける。「心が欲望するすべてのものはつねに水の形象に還元され得る」と。 もう一度ユングの描いた風景画に戻ろう。そしてフリードリヒの作品と最後の比較を試みよう。われわれはすでに、ユングの両作品に登場する水が、ユングの遠い記憶や彼の心の世界と、深いつながりをもっているに違いないと感じている。ユングの描いたセーヌ河は、セーヌであってセーヌではない。写生であってもその唯物主義は超えてしまったのだ。まさにフリードリヒの風景画論に則ったように。 フリードリヒの1808年の作品【海辺の僧侶】の痛ましさはどうであろう(図7)。広漠とした空と海を前に、いまにも消え入りそうな僧侶の姿。それこそ死とむかいあっているフリードリヒの心の位置である。空間は非常な緊張感をもって彼の心に収斂する。 【孤独な木】(1823、図8)は、モティーフがユングの絵とよく似ている。巨木が沼の岸に聳え立ち、その根方に後ろ向きの羊飼いが木に肩を寄せかけている。朝日が昇りはじめている。しかしこちら側はまだ夜の領域にあるようだ。沼の水は朝日を反映して紅紫に染まっているが、重い眠りから完全に醒めてはいない。 実は彼は17年前にこの巨木を〈海辺の巨人墳墓〉という作品に登場させている。古墳のそばに立つ3本の巨木のひとつである。 私にはこの木はフリードリヒ自身であり、羊飼いは弟クリストフのような気がしてならない。  (図7) (図8) フリードリヒの風景画の中で、人は自分が他から分離されたものであることに懊悩しながら、万象と交感する。フリードリヒが広大な自然の相貌に、精神活動に対応する秘密の原理を予感したように、ユングもまた、風景が内的な変容を遂げるのを感得したのであるまいか。 1944年のはじめにユングは心筋梗塞と骨折が重なって意識を失い、譫妄状態のうちにさまざまな荘厳な幻像を見た。その状態を『ファウスト』の一句を引用して、「森羅万象の心象のうちに」ただよっていたと言っている。 この感覚こそユングとカスパー・ダーヴィト・フリードリヒとの紐帯に他ならない。ひいては、ドイツロマン主義の風景画を極めて独創的に決定付けていたと同じ、霊的に高められた自然観を表明するものである。ユングは1902年に2枚の風景画を描いたときに、いちはやくそれを感覚し、表現していた。いや、牧師館の暗い部屋にしのび入り、バーゼルの風景画を眺めて喜びにひたっていたときに、すでに馴染みだったに違いない。このときユングの美的感受性は、彼の祖父の時代の趣味(テイスト)に先祖返りしていたのである。そして、ユングはそのいささか時代がかった趣味を生涯にわたって保持しつずけたと、私には思われる。なぜなら、ユングの生きた85年間の時代は、美術思潮とその表現様式のめまぐるしい変革の時代で、芸術家は誰一人として古い時代様式に安閑としていることはできなかったのだ。しかしユングは現代芸術に関して、1932年に『ユリシーズ』と『ピカソ論』の2編の論文を発表しただけで、敢えて近付こうとはしなかった。ロマン主義とユングとシュルレアリスムを点と線とで結ぶ関係も、シュルレアリスムについては、「これは私の理解のおよびえない事柄だ[11]」と、正直に告白して、それきりであった。 秋山さと子氏は、「ユングが現代の芸術にあまりふれていないのは、彼本来の保守的で内向的な性格によるかもしれない。山国育ちのスイス人は概して保守的であるが、ユングをはじめとする、彼をとり巻くユング派の人たちは、なかでもチューリヒの中・上流階級に位置を占め、保守的なことで知られている。(略)いずれも内向的直観タイプの人が多く、絵画などの感覚の機能をある程度必要とするものは苦手のようである[12]」と、指摘している。 どうやら私もユングの風景画をめぐってそこに到達したようだ。 ユング家の壁にかけられた絵の周囲に、ゆったりとした時間が流れていた。 引用文献 [1] 秋山さと子「ユングと現代芸術」、『現代思潮』第7巻第5号、青土社、1979年。 [2] ユング『分析的心理学と文学作品の諸関係について』、高橋義孝訳、日本教文社、1970年。 [3] メーリケ「真夜中に」、川村二郎訳、『ドイツ・ロマン派詩集』、国書刊行会、1992年。 [4] アイネム『ドイツ近代絵画史』、神林・武藤訳、岩崎美術社、1985年。 [5][6][7][8][9] ヤッフェ編『ユング自伝』、河合・藤縄・出井訳、みすず書房、1972年。 [10] バシュラール『水と夢』、小浜・桜木訳、国文社、1969年。 [11] ユング『ユリシーズ』、江野専次郎訳、日本教文社、1970年。 [12] [1]と同書。 初出:『AZ』1993年秋号、新人物往来社刊。 禁無断転載。著作権は山田維史に属します。 ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|