|

|

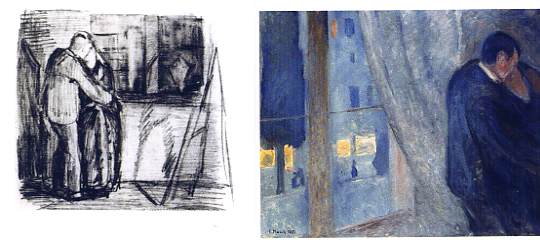

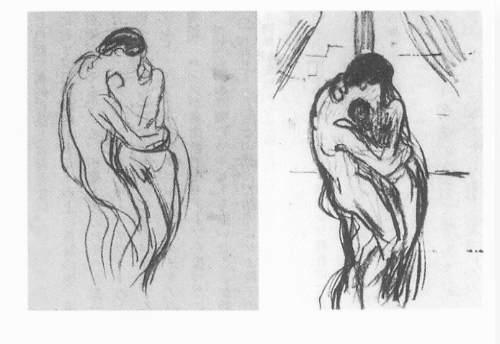

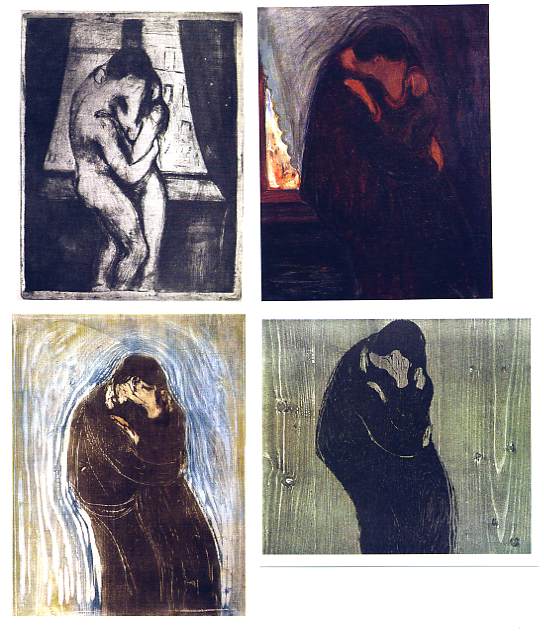

■Yamada's Article(3)画家ムンクの去勢不安禁無断転載Copyright 1994-2007 Tadami Yamada. All right reserved. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 画家ムンクの去勢不安 山田維史 “Edvard Munch's Castration Anxiety” by Tadami Yamada はじめに エドヴァルト・ムンクはノルウェーが生んだ最大の美術家であり、ドイツ表現主義の重要な先駆者である。しかし、生国で認められたのは、50歳を過ぎてからであった。ムンクの芸術は冷笑と無理解とによって生国から追放された。彼は長い間、ヨーロッパの諸都市を放浪した。その意味で、故郷喪失者である。ムンクは、妄想型精神分裂病(Paranoide Schizopherenie)に罹患したと診断されるているが、精神分裂病の顕在化は故郷喪失と無関係ではない。 ムンクが画家として歩み始めた1880年代、西ヨーロッパは新旧思想があらゆる領域で敵対し、その影響はスカンジナビアにも及んでいた。ムンクが一員となったクリスチャニア(現オスロ)の若い急進的なグループ《ボヘーム》は、因習的なブルジョワ市民社会を攻撃し、その偽善的な公序良俗を破壊することを目的とした。彼らは退廃的な日々を送ったが、ムンクの精神的発達に大きな影響を与えた。 だが、ムンクの創造活動の源泉は、その家族関係に求めなければならない。 「わたしの家庭は病気と死の家庭であった。たしかに、わたしは、この不幸に打ち勝つことはできなかった。だから、このことは、わたしの芸術にとって決定的なものであった[1]。」と、ムンクは言っている。 内的生活に沈潜した彼は、そこから苦悩する近代人の精神を掴み出した。彼の芸術は、同時代や過去の芸術家・思想家から多くのインスピレーションを得てい、技法的にも独創的とは言いきれないにもかかわらず、その主題はすべて個人的体験に基づいている。そして、個人的体験が作品に定着されたとき、そこには神話的雰囲気が漂った。ムンクは宗教画を描かなかった。神話に題材を取らなかった。彼は伝統的な象徴表現をなぞったのではないが、意識下に存在する原始的な象徴性に到達した。ムンクの芸術は、まさにユング的原型の表現であると言うことができる。 ムンクの画風は、81歳の生涯を閉じるまでに幾度も変り、必ずしも一様ではない。精神医学者の宮本忠雄氏は、ムンクの病理誌との関連で、次のように4期に分けているが[2]、それは美術的にも大方の賛同を得るところと思う。 すなわち、第1期は、創画活動の出発から1893年頃までの習作ないし模作の時代。しかし『病める子』(1885-6)は、この時期に完成してい、すでにムンク的モチーフが現れている。 第2期は、1894年頃から1905,6年までの10年間。独自の様式を完成し、明確な精神病の症状が出現する。 第3期は1906年頃から1908年頃まで。「ちょうど精神病の顕在化した時期と一致するもので、前期の不気味な緊迫した相貌を失って、表現の密度を欠き、タッチもあらく、構図も十分にねられてはいない。」 第4期は1909年頃から始まる。前期よりまとまりが見られるものの、象徴的風景は消失する。「外部の素材をそのまま描くようになるが、その処理の仕方はいたずらにごてごてと装飾的で、ちょうどW・モルゲンターラーらが分裂的絵画の特徴のひとつとして一致して指摘する「充満」(Anfullung,remplissage)の傾向を示している。こうして、第2期のとりわけ「生命のフリース」にみられるような表現的密度はついに回復しないまま終るのである。」 私は、以下に、主としてこの第2期の作品とムンクの現実の女性関係とを照合し、作品の中に見てとれるムンクの去勢不安[※]を検証する。 まずは前提となる幼少期の家族関係を祖述しておこう。 [※]去勢;雄の睾丸を摘出して生殖機能を除去すること。 黒い天使の群 エドヴァルト・ムンク(1863-1944)は、南ノルウェーのロイテン(現ルーテン)に近いエンゲルハウグ(天使が丘)農場内の借家で生れた。父クリスティアンは軍医で、のちに開業医となった。母ラウラは、父より20歳若かった。エドヴァルトは、5人の子供の第2子である。父の家系はノルウェーの教養高い名門で、軍人や司教や詩人を輩出している。同国の美術教育史に重要な位置を占めるヤーコブ・ムンクは祖先のひとりである。また、『ノルウェー民族史』5巻の著者ペーテル・A・ムンクは、エドヴァルトの伯父である。エドヴァルトは自分の家柄を非常に誇りにし、特にペーテル伯父を尊敬していた。父との激しい葛藤があった彼は、心の中で父親と伯父とを比較してみることがあったかもしれない。母の家系は農業と船乗りで、頑健な肉体と豪放な気性の持ち主たちだったが、その特性はラウラには受け継がれなかった。母はエドヴァルトが5歳のとき、肺結核で死んでしまう。彼は両親の結婚を不釣合いな結婚と思っていたらしい。彼は芸術家としての人生を貫徹するために、伯父ペーテルを指標として勇気を得た。そして、しばしば陥った病気を克服し、また精神の危機を脱出して、次のステップへの気力の充実を感じたとき、自分の肉体が母の家系に負っていることを自覚した。 父は内向的で篤い信仰心と社会的信念を持った人だった。軍医としての給料はさほど高額ではなく、暮しは極めて質素だった。しかもエドヴァルトが1歳のときに貧民街に移住し、父はそこで失意の人々のために無料で診療をした。貧しかったが、子供たちには優しく、仲間となって遊んだ。一家の楽しい生活が激変するのは、母の死後である。父は陰気にふさぎ込み、神経質になった。子供たちにも厳格になった。そして、異常なほどの宗教的不安に苛まれることがあった。 「病魔と狂気と死が、私のゆりかごを見守ってくれた黒い天使の群であった。以来、この黒い天使の群は、わたしに一生つきまとっていた[3]。」と、後年、ムンクは回想する。「私は早くからみじめさや、生命のはかなさ、死後、地獄で罪の子を待ちうける永遠の罰について学んでいた。‥‥(父は)私たちを罰するとき、その激しさは、ほとんど狂気とさえいえるほどであった。子供のとき、私はいつも母はなく、病気で、頭上にのしかかる地獄の罰におびえ、不当な扱いを受けていると感じていた[4]。」 さらに別の死がムンクを叩きのめした。彼が14歳のとき、1歳年長の姉ヨハンナ・ソフィエが、母と同じ結核で死亡したのである。この新たな死は、ムンクの心に深く暗い影をおとした。父もまた、妻と娘を同じ病気で死なせてしまったという医者としての悔恨とショックから、自らの死に至まで回復することはなかったようだ。ムンクは姉と大層仲が良かった。ムンク自身、生来の病弱で非常に感受性が強かったので、病気と死が愛する者を奪い去ったとき、次は自分の番だと思った。彼は重いリューマチ熱のため、思うように学校へも通えなかった。社会に出る時期が来ているのに、人生という観念を自らに証すことすらできなかったらしい。 母の死後、幼い子供たちの世話をしたのは、母の妹であるカーレン・ビョルスタである、この叔母にムンクは複雑な感情を抱いたようだが、少なくとも、彼女は冷たく陰気な家庭にほのかな温かみをもとらした。ムンクの画才を早くから認めていたのは彼女である。彼女自身、風景画を描いた。それを売った金でムンクと自分のための画材を買った。ムンクが画家になる希望を打明けたとき、父は強く反対した。父にとってそれは正業とは言えなかったからである。しかし叔母カーレンが陰で説得工作に奔走してくれた。 ムンクはようやく自分が本当にやりたいことを見つけたのである。欠席続きだった学校を退学した1880年、11月8日、「ぼくの運命は今や----まさに画家になることだ[5]」と、彼は日記に書いた。 とはいえ、その後も黒い天使たちは、死の呪縛からムンクを解放したわけではない。1889年の暮、パリの滞在先に、長らく絶縁状態だった父の死の知らせが届いた。そのショックのためか、パリで楽しい軽やかな絵を描いていた画風が一変する。そして、現在『サン・クルー宣言』と呼ばれているメモを書く。「もうこれからは、室内画や、本を読んでいる人物、また編み物をしている女などを描いてはならない。息づき、感じ、苦しみ、愛する、生き生きとした人間を描くのだ[6]」と。 1894年、妹(次女)ラウラ・カトリーネが精神分裂病に陥る。われわれはその痛ましい姿に、『メランコリー』(1899)と題された作品の中で出会うことができる。戸外から遮断された真っ赤な部屋の片隅に、青黒い服を着た女が、こわばったように坐っている。彼女はそのような状態で、59歳まで生きた。 1895年、ムンクの同胞でただ一人結婚した弟のペーテル・アンドレアースが、結婚後わずか6ヵ月後に死亡した。ムンクは弟の結婚に反対だった。義理の妹となる女性は精力がみなぎり、一方、弟の肉体は虚弱だった。ムンクは、性交は男の生命を吸いとり、死に至らしめると考えていたのである。 ムンクは病気や狂気や死に、自らの精神が危機に瀕するほど怯えた。しかし、決して目をそむけることなく事件の出来(しゅったい)をつぶさに観察し、記憶に深く刻みつけた。その態度は、むしろ冷徹と言ってよいほどである。相手を見据え、自分自身を見据え、その両者をとりまく事象の全体と自然現象とを同時に把握して、その記憶を決して忘却の彼方へ消し去ろうとはしなかったのである。おそらく心の中で幾度となく反芻され、やがて数年後に、事に依っては10年も経て、悲痛な思い出は絵画となって表出されるのである。このことは、ムンク芸術を考察するときに、強調しておいてもよいだろう。 去勢不安と男根象徴 ムンクは生涯独身であった。しかし、作品の成立に重要な関りがある4人ないし5人の女性との交渉が知られている。それらの関係は長続きせず、いずれも不幸な終りかたをしている。心に深い痛手を負ったムンク(相手の女性だって何等かの痛手はあったに違いなかろう)は、その思い出を執拗に追求して作品として定着した。ムンクの友人ロルフ・ステネルソンによれば、ムンクは関係を持った女性に対して感謝の念を持つことも、歓びをもって思い返すこともなかったようだ。ムンクにとって、女性は常に吸血鬼のように男の生き血を啜り、情夫をあさって男たちを破滅させる魔性のものだった。 生前のムンクを訪問してその評伝を書いたJ・P・ホーディンは、ユング派の心理学者G・W・ディグビーの次のような見解を紹介している。 「なぜムンクは愛せないのだろうか。なぜ自責の念にかられずに肉体的な情熱を抱き喪失感を伴わずに女性に対する理想や女性の愛に身を委ねることができないのであろうか。‥‥それは母親が彼を拒絶し、見棄て、愛への憧れをくじき、腐敗する屍になってしまったこと、欺かれたと感じたムンクの深層に横たわる子供じみた意識にあるのではなかろうか[7]。」 私は、ムンクの女性関係に二つのパターンがあるように思う。一つは、既婚婦人に気持が向い、その夫を含めた関係性において、恋愛の愉悦と嫉妬とに感情を引き裂かれている状態。二つに、未婚女性との関係で、女性が彼を慕い、結婚を望むとムンクが逃げてしまう場合である。 もっとも、両者ともにムンクが結婚を避けているという点において同一である。 エディプス葛藤(ラカンが言う家族内三角関係)の無意識的再現と言えるかもしれない。 ムンクの最初の恋人で、彼が日記の中で述懐している「ヘイゼルベルク夫人」というのは、従兄カール・タウロヴの妻エミリ・エレン・タウロヴのことである。ふたりは1884年の夏、ムンク22歳のときにオースゴードストランで出会った。オスロのフィヨルドに面したこの地は、のちにムンクの作品制作の場として重要な意味を持つようになる。 タウロヴ夫人との関係は、その出会いから10年経って、作品に表われはじめる。『声』、『見つめ合って』、『魅惑1,2』、『月光』、『別離』、『灰』などである。いずれも油彩、銅版、石版、木版と、多彩なヴァリアントがある。夏の夜のオースゴードストランの海辺が、この秘密の恋の舞台。 ムンクは、自分は僧院のような家から出て来たような男で、タウロヴ夫人に出会うまで、愛を経験したことがなかったと言っている。彼女は歌声の美しい女性だったらしい。『声』(図1)という作品で、白い服を着た若い女がこちらを向き、後ろ手で胸をそらすようにして、海辺の松林の中に立っている。樹間に見える海に、遠く一艘のボート。中に二つの人影。そして月が、男性器のような光の柱を水面に落している。 正面向きの人物とその背後についてくる二人の人影という構図は、ムンクの人物像のパターンである。誰かに見られている、誰かに追跡されている、誰かに狙われている。そういう不安感を、ムンクは常に心の奥に潜ませているのである。背後の人物は、時に姿を変えて、正面向きの人物の影となる。それは、得体の知れない不安な気配として、また、死の影として、黒々と巨大にそそり立つのである。『月光』の中のタウロヴ夫人は、喪服に身をつつんでいる。後ろ手をして、月の光をあびて幽霊のようにたたずんでいる。背後に巨大な影が立っている。月を光源とするには、あまりにも不自然な影。それに、彼女はいったい誰の喪に服しているのだろう。彼女の夫の死を冀(ねが)う、ムンク自身の無意識の写像なのかもしれない。 ところで、タウロヴ夫人との関係で海が描かれている作品に集中する表徴だが、まるで幼児画における紋切型(例・チューリップ、家、太陽など)のように、奇妙な月光の柱が登場する。これは〈純粋性〉と抱き合わせになったムンクの性的欲望の象徴である。〈純粋性〉は女性の白い服と、後ろ手の姿で表現されている。それはタウロヴ夫人に対するムンクのイメージであり、愛に未経験だったムンク自身の心性の投影でもある。 そのイメージが如何にして破壊され、女性憎悪が噴出するか。 夫人との関係の終局を描いている『灰』を見てみよう。----絶望に頭をかかえ込んだ男が、女に背を向けて蹲っている。女は腕を拡げ、両手で自分の頭をはさみ、あきれたような驚いたような顔をして立っている。彼女の白い服は乱れ、胸元がはだけて、赤い下着がのぞいている。何があったか、察しはつくと言うものだ。「赤は性欲の本来の色である。そこでそれは動物に影響するただ一つの色である。それは陽物の象徴に最も近い[8]。」と言ったのは、O・シュペングラーだった。オスロ美術館のアルネ・エッグム氏は、最近発見されたムンクの草稿の中で、彼がタウロヴ夫人とのラブシーンをあけすけに書いていると報告している。 男性器の形をした月光は、捨てられる悲しみの予兆として射し込む。それは燃え盛る若い欲望の象徴ではない。不倫の恋に最初から仕掛けられている愛の挫折に対する、不安の代償なのである。不安を避けるために、いわば自我の防衛機制として、男根象徴が表出しているのである。それを、ムンクの去勢不安と言ってもよいだろう。 『魅惑2』と題された作品では、男と女が見つめ合い、女の長い髪が男に巻きついている。ふたりの間に、月の柱がある。同じモチーフの『見つめ合って』(図2)という作品では、月の柱の代りに、樹木が描かれている。月の柱と樹木とは同じ役割を担っているのである。しかし、まったく同じではない。この樹木は、股に枝が切り落された痕跡があるのである。切口は、赤い絵の具が塗られ、まるで血を流しているようだ。男は悲しいような、表情の少ない蒼白な顔をして、女の目をみつめている。女の堂々として生気に溢れた存在を前に、男は不能になってしまったかのようだ。  (図1) (図2) 1892年から始まるムンクの放浪時代、ベルリンで出会うダーグニイ・ユールとの関係は、ストリンドベリイと、やがて夫となるポーランド人作家スタニスラフ・プシビシェフスキー(通称スタフー)とを巻き込んだ四角関係であった。『赤い蔦』は、この関係から生れた。この作品は非常に複雑な内容を持っている。絵の主人公であるスタフーの立場はむしろムンク自身の立場であるように思える。しかし、ここでこの作品の意味することを語る余裕はない。いまは、不安と恐怖でこわばったスタフーの背後にこれみよがしに1本の樹が描かれてい、3本の大枝のうち1本が、すっぱり切り落されていることに注意を向けるだけでよい。 フロイトは、不安が抑圧を引き起こすのであって、抑圧が不安を引き起こすのではない、と言っている。そして、不安は、愛する対象が喪失することに対する反応として現われ、去勢不安と死の不安とは同じものがと言う。なぜなら、去勢不安も価値ある対象(男性の生殖能力)との離別を、その内容としているからである。 『接吻』の形態変遷 ムンクは自分の作品を「私の子供」と言っていた。実のところ、彼の作品はムンクの自我そのものだった。母が亡くなったとき、敬虔なキリスト教徒の家庭の息子として祈りもしたが、結局、宗教は彼を救うものではなかった。ムンクは宗教によってではなく、絵を描くことによって、自我を確立したのである。病気、狂気、死は、あまりにも多くのものをムンクから奪い去った。彼は、いつか自分が破壊されるのではないか、棄てられるのではないか、喪失するのではないかと思っていた。彼にとって、それが何であれ、自分に属するものが失われることは、自己の崩壊を意味した。彼は失われていないことを、描くことによって確認した。81年の生涯の間に、同じモチーフを繰り返し描いた。そしてまた、ムンクほどレプリカ(原作者の手による写し)を作りつづけた美術家はいない。作品をどうしても手放さなければならないときは、必ずレプリカを作った。一度売った作品にはいずれもヴァリアントとレプリカが存在する。初期の『病める子』は6点のレプリカが確認されている。 さて、いまや、抑圧された性がムンクの精神を脅かしはじめた。 女たちは、ムンクが固守する芸術創造の生活に押し入って来て、それを破壊する----と彼はおもった。女に近づきすぎると、その中に取り入れられる危険があった。ムンクにとって、それは自分を殺すことである。 しかし一方で、ムンクは芸術家としてしたたかな精神を持っていたと、私は思う。後年、ムンクは次のように語った。 「このような脆弱(ぜいじゃく)さを、わたしは保っておきたい。わたし自身の一部なのだから。わたしは病気を遠ざけたいとは思わない。わたしの芸術が病気に負うところは実に大きいのだ[9]。」 ムンクは、自分の芸術が、辛い自己の体験から生れることを明確に自覚していた。内向的で寡黙だったが、自分の芸術のためには自己暴露に仮借なかった。ほとんどマゾヒスティックなほどである。女性関係にしても、ムンクが夫のいる女性に心が傾くのは、たまたまそういう巡り合わせだったのだろうか。たしかに《ボヘーム》の連中は、女性解放を旗印にして自由恋愛を謳いあげていた。それにしても、タウロヴ夫人が従兄の妻であったことは? オーダ・クローグが師の妻であったことは? そして友人同士の四角関係の恋愛ゲームは? 1893年、ダーグニイ・ユールがスタフーと結婚してしまうと、ムンクは嫉妬に苦しみ、スタフーに迫害されているという妄想を抱くのである。これがムンクの恋愛パターンなのだ。 『接吻』という作品のヴァリアントを、制作年代順に検討してみると、ムンクの精神の有様と芸術的成果の関係性が明確になる。 この作品の最初のスケッチは、1889年の『お別れ』(図3)である。 夜のアトリエの窓辺で、恋人たちが接吻をしている。夜るであるということは、人物の影や画架(イーゼル)の影が、内からの明かりによって、窓の方へ向っていることで分る。窓外は暗く、ぼんやりと建物が見えている。恋人たちは少し窓を避けて、身を隠すようにしている。そのため性的な匂いが際立ち、密会というかおりがする。 1892年の油彩画(図4)で、それはまぎれもないものとなる。不倫の恋人たちは、窓に掛けられたカーテンのかげで、堅く抱擁し、唇を合わせる。画面の三分の二を占める窓から向いの建物と人影が見える。それはまさしく‘世間の眼’なのである。  (図3) (図4) しかし、1895年の2枚のスケッチ(図5)では、恋人たちは全裸である。燃え盛る欲情の姿態を定着しようと、鉛筆の線が二重三重にからみあっている。 このスケッチは、同じ年、銅版がとして結実する(図6)。この接吻像は、古今東西の膨大な量の接吻像の中で、最も写実的と言ってもよいのではあるまいか。なまなましくて、美しい。抱擁する二人のからだの輪郭線は、からみあい、浸透し、消えるかと思えばあらわれて、けっきょく、太く依り合わさって、形態を明瞭にしている。それでも、唇を寄せあう顔と顔は、かすかな線で区別されるだけで、ほとんど解け合っている。欲望に身をまかせきった恋人たちは、世間の眼などどうでもよいと言うように、あるいはむしろ見せつけるように、窓の中央にいる。 しかしムンクの追求はさらにつづく。 1897年の油彩作品(図7)では、恋人たちは再び衣服を身につけている。けれども1892年の作品に見られる描写性は失われ、やや単純化されている。窓はほとんどカーテンで閉ざされているが、わずかな隙間から街灯りと人影が見え、この恋いの秘密性を匂わしている。が、ムンクの意識はそのことよりも、男女の合体したシルエットを追求することに傾いているのだ。ふたりの顔は完全に融合してしまっている。 1897年から翌年にかけて制作された木版がの『接吻』(図8)では、説明的な挟雑物は取り除かれてしまった。男と女は溶けてただひと塊りの男根のようなシルエットを浮かびあがらせる。その周囲の気配はうねり、脈打つように顫動(せんどう)している。 だが、やがてムンクは、その波状紋さえ除き去ってしまうのだ。 1902年頃に制作された木版画(図9)は、木版画の特色である対象の単純な形態を極限まで追求し、もはやそれ以上できないと思われるところまで簡略化されている。最初のスケッチから13年、形態は、あまりにも明瞭な男根として屹立する。 前記のG・W・ディグビーは、内向的な芸術家の特徴として、「単純化に対する性癖、本質的なものに対するイメージの剥脱、輪郭線の重視」を指摘し、「それは心理と等しいものなのだ」と言う。 『接吻』の最終作品が生れた1902年頃というのは、ムンクにとってどんな年だったのだろう。  (図5)  (図6) (図7) (図8) (図9) 1901年、例の四角関係の中心人物であるダーグニイ(1893年にスタフーと結婚していた)が、夫の友人であり、彼女の愛人でもあった男にピストルで頭をぶち抜かれて殺された。男もその場で自殺した。彼は精神に異常を来していたのだった。 ムンクはスタフー夫妻の結婚に嫉妬し、その夫からの迫害妄想があったので、この事件は人ごとではなかっただろう。当時、ムンクはオスロの富裕なワイン商の娘トゥラ・ラーセンと恋愛関係にあった。いや、彼としては2年前に清算されたと思っていた。二人は1897年に知り合った。一緒にヨーロッパの諸都市へ旅行したこともあったが、彼女がムンクに結婚を迫ると、ムンクは逃げたのである。ムンクのもう一つの恋愛パターンである。未婚女性が結婚を望むと、彼は恐怖を感じて女を避け、憎悪するのである。トゥラとの縺れた関係は、1902年の夏に劇的な終局を迎える。 ある嵐の夜、友人たちがムンクのもとへやって来た。トゥラが死の床にあり、ムンクに一目だけでも会いたいと言っているというのだった。ムンクは感動した。そして友人に伴われてその家に出向いた。 ムンクが部屋に入ると、寝ていたトゥラが突然起き上がり、結婚を迫ったのである。彼女はピストルを出して----そのピストルがオットー・ヴァイニンガー著『性と性格』の間に挿んであったのを、ムンクは記憶していた。ただいま進行している事件の渦中にあって、彼はまるで天から眺めるように事象に目をこらしているのである。----結婚しないなら自殺すると言って、自分の胸に銃口を向けた。ムンクが彼女からピストルをもぎ取ろうと揉み合ううちに、暴発した。弾丸はムンクの左手の薬指を射ち抜いた。 ムンクが最も怖れていた自己喪失が、肉体の欠損という形で現実になったのである。 のちにムンクは友人への手紙の中で、次のように言っている。 「彼女の下卑た根性が、わたしの生涯を台無しにしてしまった‥‥奇蹟の手、‘破壊された神の奇蹟である手’‥‥それがどんなものであるか、君に想像がつくであろうか‥‥愛の痛みは忘れることができる。しかし、身体の不具は取り返しがつかない[10]。」(傍点‘’は山田) おそらくこの事件が重大なきっかけとなって、ムンクの迫害妄想は、いよいよ激しくなる。友人に対して猜疑的になり、殴打事件を起こしもする。やはり1902年のことである。 「神の奇蹟」----それはすなわち超自我(運命の力)である。ムンクの手は、彼の自我(絵)と超自我とを媒介するものなのである。手を失うということは、超自我から見捨てられることであり、もう、あらゆる危険に対する保障がなくなってしまうのである。それは、「取り返しがつかない」ことなのだ。彼はなんとかしてその埋め合わせをしなければならなかった。 かくして『接吻』は、その男根的形態を顕(あらわ)にしてきた。そのように言うことができるかもしれない。 そしt、美術的には、その主題の措定(そてい)の力強い簡潔さによって、版画史上にモニュメンタルな地位を獲得したと言えるのである。 おわりに ムンクは1908年に分裂病に罹患して精神病院で治療をうけた。1年後に退院し、その後は特に欠陥症状も残らなかったよ言われている。 ムンクが77歳頃、すなわち1940年頃に描かれた『窓辺の自画像』(図10)は、ムンク晩年の自画像として最も印象深い作品である。 画面の左半分にムンクが立っている。暖房器の放射熱のせいもあろうが、真っ赤な顔をして、唇をきつく‘ヘ’の字に引き結んでいる。頑固で、自己確信的な印象を人に与える。 画面の右半分はガラス窓が占めている。戸外は雪に埋もれている。季節の死である。しかし、ムンクはしぶとく死に対峙しているようだ。雪の中に、反り返って隆々として立つ1本の樹がある。この絵は、この樹の確かな存在感が構図を支え、恐るべき緊張感を作りだしている。この樹には、もう、あの無慚な切口は見当らない。忍びよる死に対して、雄々しく男根がそそりたっている。  (図10) 引用文献 [1] 土方定一「エドワルド・ムンク----人と芸術」、『エドワルド・ムンク展図録』、神奈川県立美 術館、1970年。 [2] 宮本忠雄「ムンクの『叫び』をめぐって」、『人間的異常の考察』、筑摩書房、1970年。 [3] N・スタング『評伝エドワルド・ムンク』、稲富正彦訳、筑摩書房、1974年。 [4] J・P・ホーディン『エドワルド・ムンク』、湊典子訳、PARCO出版、1986年。 [5] 三木宮彦『ムンクの時代』、東海大学出版会、1992年。 [6] [3]と同書。 [7] [4]と同書。 [8] O・シュペングラー『西洋の没落』第1巻、村松正俊訳、五月書房、1977年。 [9][10] [3]と同書。 参考文献 [一] 宮本忠雄『現代の異常と正常』、平凡社、1972年。 [二] 宮本忠雄「太陽と分裂病」、『分裂病の精神病理3』、木村敏編、東海大学出版会、1974年。 [三] 宮本忠雄「幻覚と創造性」、『幻覚の基礎と臨床』、高橋・宮本・宮坂編、医学書院、1970年。 [四] フロイト「制止・症状・不安」、『フロイト著作集』第6巻、井村・小此木・他訳、人文書院、 1970年。 [五] ルドルフ・レムケ『狂気の絵画』、福屋武人訳、有斐閣、1981年。 [六] 『ムンク展』図録、出光美術館、1993年。 初出;『AZ』1994年冬号、新人物往来社刊。 禁無断転載。著作権は山田維史に属します。 ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|