03 Art

| ジョルジョ・デ・キリコ Giorgio de Chirico (1888-1978) |

『マーキュリーと形而上学者』(1920) 『マーキュリーと形而上学者』(1920)

後に多数製作された有名な「イタリア広場」の基となる作品の一つ。

右端で斜めに背を向けて立っているのがマーキュリー。彫刻の左側で後ろ向きに話している二人の人物が形而上学者である。登場人物がハッキリ描かれず、全体のバランスからみて極めて小さく描かれる、という形而上絵画の特徴がストレートに出ており、マーキュリー、形而上学者以外の人物もすべて顔は見えない。

建物の中の人物や馬の横にいる人影といい、平穏な中に一抹の不安を感じさせる絵である。1920年といえば第一次世界大戦が終わり国際連盟が発足する一方で、イタリアではファシストが台頭してきた頃だ。

「イタリア広場」ほどインパクトは強くなく、どこか懐かしい、古風な風景でもある。そして中央やや下寄りのルネッサンス風彫刻を中心とした人物配置は、ダリオ・アルジェントの映画『サスペリア2』の一場面を思い出す。

|

| フェルナン・クノップフ Fernand Khnopff (1858-1921) |

『天使』(1889)

ベルギー象徴派の画家フェルナン・クノップフ(Fernand Khnopff, 1858-1921)の作品。製作は1889年、油彩ではなく紙に鉛筆で描かれている。

ここで凛と胸を張って立っている天使は女性の顔を持つ虎を押さえつけている。この虎は物欲の象徴であって、天使は欲望に打ち勝つ「道徳性」と「精神力」を表している、という構図だ。孤高な姿ともいえる。

この作品はクノップフの親友であり詩人のエミール・ヴェラ-レン(Emile Verhaeren , 1855-1916)に捧げられたもので、天使はヴェラ-レン自身に当てはめられるが、よく見ると天使は女性のようにも見える。このような「神秘的」「近寄りがたい」女性像はクノップフの作品にはしばしば現れ、そこに実妹マルグリットの影を見ることもできる。

この作品はこの後パステルなどでも描き直された。そしてクノップフの作品の中でも最も有名な『愛撫』(1896)につながっていくのである。

『褐色の瞳と青い花』(1905)

クノップフが1905年に製作した作品。グアッシュに色鉛筆で描かれている。

クノップフの作品にしばしば登場する「神秘的」な女性像を端的に表している作品。「肉体的」な女性像の対極ともいえる。

実物も円形。淡い色使いの中で、青い花(何だろう?アイリスか)のアクセントが素晴らしい。

『青い翼』(1894)

クノップフが1894年に制作したものだが、彼が描いた油彩画を写真に撮り、それに手を加えたという凝ったもの。後年に同じ素材を別のヴァージョンで彩色した作品がある。

ここに集められたものはいずれもクノップフお気に入りの要素で、最も完璧な彫刻というギリシア彫刻の人頭部、翼、そして女性。彫刻は「眠り」、翼は「無限への飛躍」、女性は「崇高さ」を表す。クノップフの作品に現れる女性は「神秘的」「気高く近寄りがたい」という役割を与えられることが多い。

目立たないが黄土色が数ヵ所に用いられアクセントとなっている。しかしやはり彼自身が好きな「青色」の存在感が大きく、作品に深遠さを与えている。ちょっとゴシック=メタルのアルバム・ジャケットのようだ。

|

| アルベルト・ジャコメッティ Alberto Giacometti (1901 - 1966) |

『自画像』(1923)

ジャコメッティといえば彫刻が有名だが、油彩もかなり残している。この『自画像』は1923年の作品でパリに移住した(ジャコメッティはスイス出身)頃の製作。

シュールレアリスムに染まっていく以前の作品であり、もちろん後年の細長い人物像の片鱗はない。画家だった父親(ジョヴァンニ・ジャコメッティ,1868-1933)同様、印象派の影響があるようだ。

絵画・彫刻とも細長い人物像を本格的に手掛けるようになったのは第二次世界大戦後のことであり、1949年製作の『母の肖像』になると、お馴染みのあの姿になる。

『犬』(1951)

ジャコメッティは細長い人物の彫刻でお馴染みだが、動物の作品もある。

この『犬』はその細い体と生き生きとした動き、全体のバランスが素晴らしい。鼻の突き出し加減、足のしなり具合が実に見事だ。以前、展覧会で観たが実物は全長1メートルほど。不思議な

リアリティがあり見入ってしまったのを覚えている。写真ではその空気が再現できないのが残念。

1951年の作品。同じ年の作品で『猫』もあり、対照的で面白い。

|

| ルネ・マグリット Rene Magritte (1898 -1967) |

『ピレネーの城』(1959)

シュルレアリズムの巨匠ルネ・マグリットの作品で『大家族』と並んでよく知られている。美術の教科書などでもおなじみ。

相反する要素を一枚の絵に収めてしまうのはマグリットの特徴の一つ。昼と夜、晴天と曇天、見えるものと見えないもの・・。本作はさしずめ「軽と重」といったところだろうか。海岸に比べ著しく大きなスペースを与えられている空中に巨大な岩塊が浮かんでいるあり得ない光景。マグリットは固定観念を否定する。岩は重い、昼間は明るい、木陰は薄暗い、と言ったような。ただしそれは「すべての岩が重いとは限らない」と言っているのではなく、この古城を乗せた岩塊が軽い、言っているにすぎない。ひょっとしたら岩のカタチをした風船かもしれないし、遠近法がおかしくて実際には目の前に見える小さな岩なのかもしれない。面白い作品である。

『旅の記憶』(1955)

私の好きなルネ・マグリットの1955年の作品。マグリットは有名な『ピレネーの城』に見られるように「石」や「岩」をテーマに選ぶことが多いが、描写対象がすべて石となっている本作はその典型であろう。

左の人物は詩人のマルセル・ルコントがモデルらしいが、表題からも、その石像の世界を描いたというよりは、人物や物といった存在すべてが石化していく様を描いたようだ。それは思考の停止を意味する。

この絵の中で目を惹くのは中央の石のローソクである。炎も確かに石なのだが、この灯りは一体何なのだろうか。逆転の発想が楽しい作品である。

『臨床医I』(1936)

この「臨床医」はマグリットが好んで採り上げたテーマで、これはその最初の作品。第二次世界大戦後も含め3回以上手掛けており、晩年にはブロンズ像まで作っている。

原題は「Le Therapeute」で、訳せば「セラピスト」、つまり臨床医というよりは臨床心理士である。

ここでカウンセリングされているのは2羽の鳩。籠が開いているのに外に出ようとしない1羽と、外に出てはいるが飛び立たない1羽である。自由と不安に揺れ動いているように見えるその様子は、とりもなおさず人間を表現したもの。そしてそれを見守るこの人物は自由の先輩である放浪者なのである。

2羽の鳩は飛び立つことができるのだろうか。

|

| パブロ・ピカソ Pablo Picasso (1881-1973) |

『眠っている少女』と『マヤ2歳半の肖像』

自分の娘マヤを描いた2点。マリー・テレーズ・ヴァルテールは結局ピカソ夫人にはならなかったが、1930~40代のピカソには欠かせない存在であり、ピカソとの間の子マヤともどもピカソの画作に与えた影響は大きい(もっともピカソの場合、恋人の影響は常に強かった)。

上の『眠っている少女』は1940年の作品。墨で描かれたシンプルな作品だが、当時五才のマヤへの愛情がストレートに出ている。寝顔を見ていたらあまりに可愛いので絵に描いてしまった、という感じだ。下の1938年作『マヤ2歳半の肖像(赤いエプロン)』はピカソお馴染みのデザインではあるが、こちらも我が子に対する愛情や成長を喜んでいる様子がヒシヒシと感じられる。

|

| アンリ・ルソー Henri Rousseau (1844 - 1910) |

『税関』(1900?)

ルソーは画家仲間から「税関吏」の綽名で呼ばれたが、実際に1871年から1893年の22年間、パリ市の入市税徴収所で働いていたので、あまり面白くない綽名である。

ルソーの凄いところは休日を利用しての画作、いわゆる日曜画家であることと、画法は独学で身に着けたこと。それにしては非常に高レベルな作品を産み出し(最も多くの作品は入市税徴収所退官後に描かれたが)、シュルレアリズムの先駆的な存在となったことは驚嘆に値する。

本作はそのものズバリ「税関」を描いた作品だが、ルソーが実際に勤務した事務所なのかは不明。奥行き感のない平板な世界や簡素化された人物といったルソーの特徴がよくでており、全体としては「素朴派」そのものの仕上がりとなっている。

|

| アメデオ・モディリアーニ Amedeo Modigliani (1884 - 1920) |

『南仏風景』(1919)

モディリアーニの絵画作品はほとんどが肖像画であり、風景画は数点しか残されていない。そしてそのすべてが1919年の南仏ニース長期滞在時に描かれたものだ。当時モディリアーニは肺結核に加え過度の飲酒などにより健康状態が極めて悪く、妊娠中の愛人ジャンヌ・エビュテルヌと一緒に当地で静養していた。本作の色彩は南仏にしては暗めだが、他に明るい色彩の作品もあり、さすがに気分転換にはなったようだ。この時ルノアールと会ったりもしている。

作風は友人のキスリングの影響を受けているようだが、必要最小限の色彩、奥行き間の希薄さなどはモディリアーニ独特のものだ。

『ジャンニュ・エビュテルヌの肖像』(1918)

モディリアーニが残した作品は約340点。そのうち風景画が4点であとは人物像・肖像画である。静物画は1点もない。

本作は当時の愛人ジャンニュ・エビュテルヌを描いたものでジャンニュは当時20歳。画学生でモディリアーニとは1917年に知り合い同棲を始めた。翌1918年11月には娘ジャンニュが誕生し、1919年に二人は結婚したが、既にモディリアーニの健康は最悪の状態であり、モディリアーニが結婚の誓約書をジャンニュに渡しただけだった。翌1920年1月24日、モディリーニは結核性脳脊髄膜炎のため僅か36歳で死亡。ジャンニュは二人目の子供を宿していたが、モディリーニの死の翌日、アパートの5階から投身自殺して後を追った。モディリアーニの晩年については何度か映画化されており、近年では『モディリアーニ 真実の愛』(2004)が記憶に新しい。

モディリアーニの人物像の特色としては「全体的に縦長で、特に首が細く長い」と「目が背景色で塗りつぶされている」の2点が有名だ。本作は縦長であることには違いないが、目は塗りつぶされておらず瞳が描き入れられている。全体にマニエリスム的であり、まるで聖母のような穏やかさを感じさせる作品である。

4月に渋谷のbunkamuraで「モディリアーニと妻ジャンヌの物語展」が開催されるようだがこの作品は来るのだろうか。もう一度見てみたいものだ。

|

| オスカー・ココシュカ Oskar Kokoschka (1886 - 1980) |

『チュニスの市場』(1929)

ココシュカは表現主義時代から第二次世界大戦後まで活躍したオーストリアの画家であるが、作風を表現するのが難しい。同じ表現主義を同根とするカンディンスキー、クレーとはアプローチが異なるが影響が皆無と言うわけでもない。また長くに渡って画作を続けたので、時期によってもかなり表情が違ってくる。

ココシュカといえばどうしてもグスタフ・マーラー未亡人のアルマの連想がついて回ってしまう。マーラー死後、当時20代後半のココシュカはアルマの愛人であり、アルマの虜であった(この頃の作品「アルマ・マーラーの肖像」は東京国立近代美術館に収蔵されている)。しかしココシュカが第一次世界大戦に出征中にアルマは建築家ヴァルター・グロピウス(バウハウスの創始者)と結婚。復員したココシュカはショックを受け失意のどん底に陥った。

本作はそんな失意の状況からようやく立ち直った1920年代後半に描かれた。この頃は北アフリカやヨーロッパ各地を度々訪れており、風景画を多く残している。この作品はタイトルどおりチュニジアの首都の賑やかな町の様子を屋根の上から描いたもの。画調も明るく、作者の気分が覗えるようだ。しかし製作中に屋根が抜け画材もろとも転落、多額の弁償料を取られたという。何だかツイてない人だ。 |

| クロード・モネ Claude Monet (1840 - 1926) |

『花瓶』(1881?)

モネが描く植物と言えば何と言っても睡蓮やポプラだが、こんな作品もあった。

ここで描かれているのは葵科のゼニアオイ。4・5月から初夏まで咲く花であり、モネが描いたのも春先だったのかもしれない。この静物画は明らかに当時のルノワールの影響を受けており、またモネが終生探求し続けた、色彩と光のバランスも織り込まれているように思える。

モネは現在の日本で最も好かれる画家の一人であろう。国立新美術館では4月から7月まで「大回顧展モネ 印象派の巨匠、その遺産」を開催するが、間違いなく大混雑となるだろう。ゼニアオイの花がピークを迎える6月頃に行ってみようか。 |

| ポール・セザンヌ Paul Cézanne (1839 - 1906) |

『アヌシー湖』(1896)

セザンヌが1896年の夏のバカンス中に描いた作品。アヌシーはフランス東部のスイスに隣接する地方で、(もちろん行ったことはないが)非常に風光明媚なところ。ミネラルウォーターのエビアン発祥の地もこのあたりにある。

非常に美しい景色であるが、あまりにも出来すぎて「絵葉書的」なところがセザンヌにはお気に召さなかったようで「若い人の絵の勉強の場所」などと言っていたらしい。

しかし青や緑を中心にした結構大胆な配色や、湖面の「水平」と木や湖岸の建物の反映からなる「垂直」の絶妙なバランスなど、サスガの素晴らしさである。

|

| フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh (1853 - 1890) |

『ラ・クローの桃の花盛り』(1889)

ゴッホ(1853-1890)の作品の中から時節にふさわしいものを。南仏アルル滞在中の1889年の3~4月にかけて制作された風景画。日本趣味のゴッホにとって桃畑はことさら創作意欲を掻き立てたようだ。

ゴッホ自身、この作品のことを次のように書いている。

「小さな小屋とアルピーユの丘の青い稜線、そして白と青の空を描いたささやかな風景画です。・・(中略)・・それはある種の日本の風景画のようです。だから私はこの主題に夢中になっているのです」(弟に宛てた手紙)

確かに日本的な雰囲気がある。そして右遠方に見える、まだ雪の残っている山はまるで富士山のようだ。

ゴッホと桃畑というと黒澤明の映画『夢』を思いだしてしまう。 |

| ジョルジュ・スーラ Georges Seurat ( 1859 - 1891 ) |

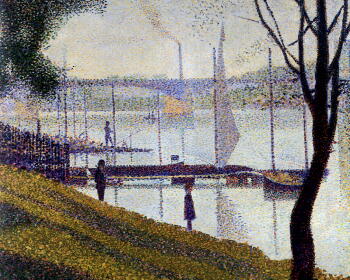

『クールブヴォワの橋』(1886)

代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』をTVCMで見ることも多いフランスの画家ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat, 1859 - 1891)の作品。『グランド・ジャット島・・』と同じく点画技法が用いられており、描かれた場所も同じだ(パリ北部・セーヌ川沿いのクールブヴォワ)。

点画の技法もさることながら、数学的な理論が応用されているのが面白い。スーラはシャルル・アンリという数学者の「"線"の心理学的特性のついての理論」の影響を受けており、水平線は「静けさ」、右上がりの線は「喜び・賑わい」、右下がりの線は「哀しみ・憂い」を表していると言う。

『グランド・ジャット島・・』は川岸が右上がり線であるのに対して、本作品は右下がりであり雰囲気も全く異なる。確かに右下がりの線で『グランド・ジャット島・・』を描こうとしても無理があるように思えるから大したものだ。

|

| サルバドール・ダリ Salvador Dalí (1904 - 1989) |

『ポルト・リガトの聖母』(1950)

最も有名なシュールレアリストの一人であるダリが1950年に描いた、全長3メートル近い大作。愛妻ガラを聖母に見立てたということで物議を醸した作品である。(全体はコチラ)

第二次世界大戦後、ダリは古典に回帰していき、本作のような宗教を題材にした作品を制作。また広島・長崎への原爆投下にショックを受け、原子物理学に没頭する。この二大テーマが結びついたのが本作品と言えよう(中央祭壇あたりが原子核構造を表している)。

ダリはシュールレアリストとして非常に奇抜な作品を生み出したけれども、割と古典や歴史といったものを感じさせる画家であり、本作はさほど違和感がない(ダリの意図に反するかもしれないが)。そして毎度のことながら、超ド級の表現能力は相変わらずで、現物を初めて観た時は迫力に圧倒された。

本作は福岡市美術館に収蔵されている。前回観てから8年経つが、もう一度観たいものだ。

『えび電話』(1936)

ダリは造形作品もかなり手掛けていて、ブロンズ像に彩色したものや、自分の指の形で作ったチェスの駒、女優の唇を模ったソファなどが残っている。この「えび電話」は初期の作品で、交遊のあった英国貴族エドワード・ジェームズのために作ったもの。ジェームズ卿の屋敷では実際に電話として使用されていた。

エビの部分は石膏でできている。シュールレアリスムの作品と言えるが、まあダリの「遊び」である。ちなみにロブスターはダリの大好物。ダリがまだ存命だったら、「えび」携帯電話なんて作ったかもしれませんね。(オーストラリア国立美術館蔵)

『フェルメール「レースを編む女」の偏執狂的批判的習作』(1955)

ダリは奇抜で人を驚かすのが好きな芸術家だが、古典には敬意を払っていたし、特に第二次大戦後には古典回帰とも思える作品を発表していった。

17世紀オランダの画家、ヨハネス・フェルメールはダリお気に入りの画家の一人であり、度々オマージュを捧げた。本作はタイトル通りフェルメールの代表作『レースを編む女(Lacemaker)』に捧げられたものであり、原作の構図がそのまま用いられているのがわかる。

フェルメールの原作は約20センチ四方の小さいものであるが、ダリの本作もほぼ同じサイズ。現物を観た時に、その微細な描写に圧倒された記憶がある。

|

| マリー・ローランサン Marie Laurencin (1883 - 1956) |

『自画像』(1904)

ローランサンというと誰でもすぐパステルカラーの少女の絵を思い浮かべるでしょう。その作風は1910年代半ば以降に確立されていき、当時のフランスでは大変なブームとなりました。日本でも人気が高く、長野県茅野市には世界で唯一のローランサン専門の美術館があります。(マリー・ローランサン美術館)

この絵はその作風が固まる前の1904年、21歳の時に描かれた自画像です。自画像は幾つかありますが、その中でも本作はかなりシンプル(絵はTOPページに掲載)。画学校アカデミー・アンベールに通っていた頃にあたり、翌年には美術評論家ギヨーム・アポリネールとのロマンスが芽生えます。この時はまだ、画法の探求と同時に、自分捜しをしていたのかもしれません。

|

| ヴィクトール・ブローネル Victor Brauner (1903 - 1966) |

『夢想』(1939)

10月10日が体育の日でなくなってからもう8年。しかしこの日は他にも「釣りの日」としても知られているし、「萌えの日」でもあるそうだ。そして最も知られているのが「目の愛護デー」だろうか。

「目」で思い出す画家と言えば、ルーマニアのシュールレアリスト、ヴィクトール・ブローネル( 1903-1966 )である。ブローネルの作品には目を題材にしたものが多く、1923年の『アダムとイヴ』も目の異様さが際立っている。そしてシュールレアリスムに参加する直前に描いた『自画像』(1931)では溶け出す右目を描き、異様な雰囲気を与えた。少年期に動物学と心霊学に興味を持っていたそうだが、そんなことが関係しているのだろうか。その後も右目をしばしばテーマに採り上げたが、1938年、知人の言い争いに巻き込まれ、投げつけられたグラスの破片が右目に刺さり失明してしまう。まるで予言が的中したように。

本作は右目失明後に描かれたものだが、中米のお土産にあるような人形の目はパッチリと開いていて、失った目を取り戻したいという願いが表れているようだ。 |

| アルフォンス・マリア・ミュシャ Alfons Maria Mucha ( 1860 - 1939 ) |

『果物』(1898)

アール・ヌーボーの芸術家の中でもひときわ人気が高いミュシャ。非常にカチッとしたデザインの中にやわらかい優美な曲線が踊っているのが魅力である。立体的な部分とわが国の浮世絵などの影響を受けた平板な部分が融合しているのが面白い。

ミュシャの作品には花・音楽などを擬人化したものが多いが、本作も果物の化身である女性が実りの秋らしい柔らかな色使いで描かれている。

世界有数のコレクションである「ドイ・コレクション」(カメラのドイ創業者)の一つ。同コレクションは堺市立文化館アルフォンス・ミュシャ館で展示されており、近くに行った際にはぜひ立ち寄りたい。

『プラハ聖ヴィタ大聖堂のステンドグラス』

チェコのプラハにあるプラハ城は1130年余りの歴史を有する世界遺産であり、かつ世界でも最も大きい城のひとつである。この中に10世紀前半に建立された聖ヴィタ大聖堂があり、アルフォンス・ミュシャのデザインによるステンドグラスが飾られている。

当初のデザイン案(1931年)では中央の聖母を円形に囲んだ構図であったが、最終的に様々な祈りの光景を12コマ平面的に並べた現在の構図となった。

中央部を暖かい黄色系でまとめ、外縁部を青で囲んだ配色が鮮やか。以前日本で公開されたデザイン画を観たことがあるが、ミュシャらしいおなじみの淡い色が素晴らしかった。ステンドグラスの現物となるとやはり雰囲気がまるで違うようだ。

現物をいつか観てみたいものだ。

|

| エドヴァルド・ムンク Edvard Munch ( 1863 - 1944 ) |

『マドンナ』(1895)

秋は美術展の季節。上野公園のある3つの美術館もそれぞれ大掛かりな展覧会を開いている。『フィラデルフィア美術館展』(東京都美術館)、『シャガール展』(上野の森美術館)、『ムンク展』(国立西洋美術館)である。どれもなかなか面白そうではあったが、行くとなるとやはり『ムンク展』だった。

たまたま金曜日が休みとなったので行ったのだが、中学生の団体が多かったのにはチト驚いた。中学生でムンク?あの陰鬱かつエロチックな作品群が?チョイスした先生は凄いと思うが、やはりムンクの代表作『叫び』は誰でも知っているからなのか。しかし、その『叫び』は出品されてはいない。

でもおなじみの『不安』『絶望』のシリーズを始め「フリーズ」と言われる連作群が観られ、ムンクの足跡が一望できるなかなか良い展覧会である。おなじみ『マドンナ』の1895年版の現物(絵はTOPページに掲載)を初めて観たが、胸の下の黒い部分は影ではなく、後ろにいる人物(=死?)の手であることがよく判る。そして左下の不気味な霊(?)がユーモラスだ。

『太陽』(1912)

ムンクにしては珍しいタッチ。大胆な構図、そして(ムンクにしては)明るい色彩で、驚かされる。これはオスロ大学の講堂用の壁画として制作された中の一作で、全部で11枚からなる壁画群の中心となる作品である

もっとも当初ムンクが予定していたのは裸の男女の群れが太陽を求めて集まっている-という構図だったが、大学側に却下され、この作品に落ち着いたという。まあ学び舎なのだから仕方のないところか。他の10枚も比較的タッチは明るく、同時期の他の作品との差が面白い。

|

| パウル・クレー Paul Klee ( 1879 - 1940 ) |

『城の庭園』(1931)

パウル・クレーは一概に抽象派と呼ぶことの出来ない極めて独創的な画家であり、制作時期や作品ごとに全く異なる画法を披露した。その変化には何回かの長期旅行の影響が大きく、本作は1931年の北アフリカ~シチリア旅行後に描かれた。

一見、スーラの点描のように見えるが、よく見ると「点」ではなく「小さな四角形」が散りばめられているが、これは旅行中に見たビサンチン美術におけるモザイク作品の影響。描かれているのは地中海沿岸の古城のようだが、輪郭は茫洋としてハッキリせず、具象なのか抽象なのかよく判らない不思議な作品である。私はパソコンのデフラグをやる時、この絵を思い出す。

ほぼ同時期に描かれた作品に『プルンのモザイク』(1931) があり、こちらの方が抽象画らしい。『プルンのモザイク』は新潟市美術館に収蔵されている。

|

| ワシリー・カンディンスキー Василий Васильевич Кандинский ( 1866-1944 ) |

『青い絵』(1922)

青い絵と言うとシャガールを思い浮かべるが、「青騎士」カンディンスキーの「青」も忘れる訳にはいかない。シャガールほど有名ではなく、画法も流派も全く異なるが、この『青い絵』における様々な「青」は深みがあるようで平坦。なかなか面白い。

シャガールもカンディンスキーもロシア出身で(シャガールはベラルーシだが)ドイツ経由フランス行きという経歴は同じ。しかし第二次大戦後も長らく存命だったシャガールと違いカンディンスキーは第二次大戦終戦を待つことなく占領下のフランスで亡くなった。そのためかカンディンスキーというとバウハウスそのものというイメージで、本作の色彩のバランスはもちろん、図形のバランスも「工芸原理と芸術原理の調和」というバウハウスの理念を簡潔・明瞭に表していると思う。

|

| イヴ・タンギー Raymond Georges Yves Tanguy ( 1900 - 1955 ) |

『幾度も繰り返し』(1942)

先日の「澁澤龍彦 -幻想美術館-」展(埼玉県立近代美術館)ではタンギーの初期作が4点出品されていた。タンギーはあまり有名でないかもしれないが、シュールレアリスムの中心的人物であり、リーダー格のアンドレ・ブルトンに「もっとも純粋なシュルレアリスト」と呼ばれた。

タンギーの絵は本作のように海底をイメージさせるものが多い。同時にそれは人間の意識の下、深層の世界を描いたものである。

海底に散らばっているパーツは針金や金属片のようなものが多いが、それらは人間や道具を形作っている。描かれているのは、男女の仲・加齢・仕事・虚栄・怠惰・事件・事故・・等々と言ったところだろうか。中心部にクラゲらしき物体が浮遊しているが、軟体動物や貝類などはシュールレアリスムにはしばしば登場する素材である。

どうも全体的に暗めなのがイマイチ人気がない理由かもしれない。残されているタンギー自身の写真を見るとかなり剽軽なようなのだが。。

|

| シャルル・マルタン・エミール・ガレ Charles Martin Emile Galle ( 1846 - 1904 ) |

『花瓶「竜胆」』(1900)

アール・ヌーボーは絵画よりも建築や工芸品が主体の芸術活動であり、日本の美術「ジャポニズム」の影響が大きい。

工芸品、とくにガラス工芸の第一人者は間違いなくガレで、クレア・ド・ルーンと呼ばれる酸化コバルトによる淡青色のガラスや、パチネという濁ったガラスを用いるのが特徴である。

この「竜胆」は割と透明なガラスの作品。よくあるブロンズ製花瓶をガラスで表現したと言う。黒い点のようなものは虫をあしらったもの。高さは21センチほど。

わが国はかなりのガレ好きで、国内には相当数の作品がある。特に長野県諏訪の北澤美術館や札幌の北海道近代美術館、箱根のポーラ美術館などに多い。近くに行ったら是非観たいものである。

|

| ギュスターヴ・クールベ Gustave Courbet ( 1819 - 1877 ) |

『波』(1870)

この前(といってもずいぶんサボっているので、もう1ヶ月前になる)国立西洋美術館で『ムンク展』を観た時、いつものように常設展も観て回った。現在改装中なので展示スペースは縮小されているが、おなじみの絵も多く、寛いで回れるところが良い。ここに展示されている作品の中で気に入っている一つがフランス写実主義の画家ギュスターヴ・クールベ (1819 - 1877)が描いた海の絵である。

クールベには海を描いた作品が多いのだが、ここの『波』は映画『ウェスタン』で難病に冒された鉄道会社の重役モートン(ガブリエレ・フェルゼッティ)が列車の中の重役室に飾っている絵にソックリ(だと思う)なのだ。モートンはこの絵の向こうにまだ見ぬ太平洋を思い浮かべながら死んでいく。クールベはフランスの人だから実際には大西洋を描いたんだろうけど。

|

| 山本六三 Mutsumi Yamamoto ( 1940 - 2001 ) |

『スフィンクス』(1984)

銅版画や挿絵でも有名な日本の画家・山本六三による1984年の作品。スフィンクスといえばエジプト・ギーザの大スフィンクス像が有名だが、漢字だと「獅子女」と書くように、女性である。

山本六三の制作テーマは「エロスとタナトス」。どちらもギリシア神話の神で、エロスはご存知「愛」の神であり、タナトスは「死」を司る神。両方とも心理学用語でもある。本作『スフィンクス』は女性であることはすぐに分かるが、その冷たい眼差しから、人間の魂を冥界に運ぶタナトスでもあることを示唆される。

スフィンクスというとクノップフを思い浮かべるが、こちらの方が冷厳な印象。一見シンプルな構図だがよく計算されていて、なかなか見事である。私はこういう作風が好きなので、展覧会ではつい見入ってしまった。

|

|