|

|

|

カテゴリ:グルメ・旅

今日は午後をオフとして、久々に太宰府方面へ足を伸ばしてみました。

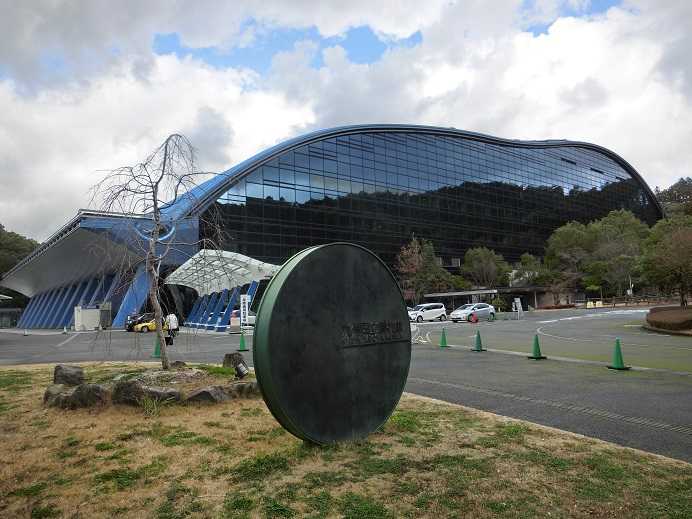

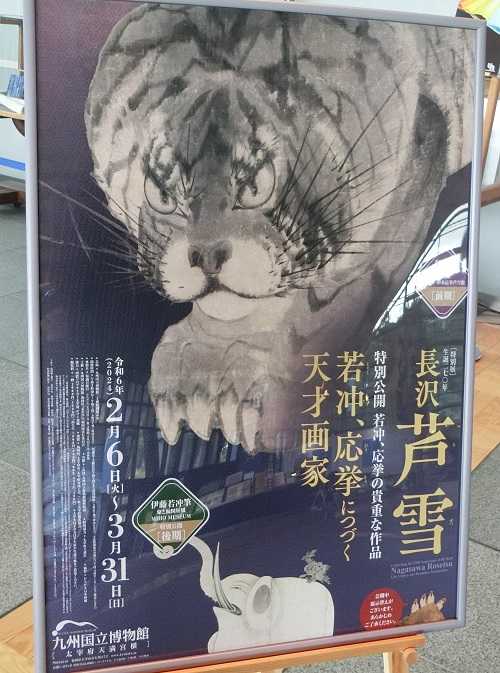

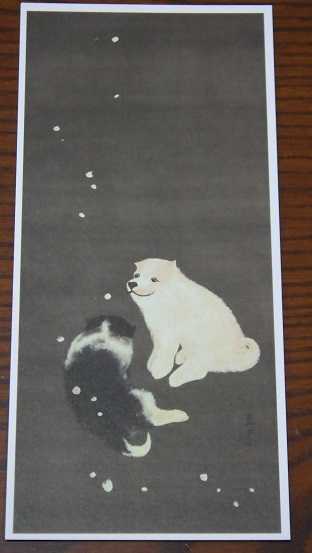

最初にやって来たのは太宰府天満宮。 ここでもアフター・コロナを印象付ける様な光景を目の当たりにすることに・・・。 平日にも関わらず、この日も参道からたくさんの人でごった返していました。  アジア圏を中心としたいろんな言葉が飛び交う人混みをすり抜ける様にしてようやく楼門へとやって来ました。 さらに本殿へと進んでいくと、目の前に姿を現したのは宛ら空中庭園と化した屋根を戴く仮本殿。 (背景の木々や山々に溶け込んだ佇まいのこの仮本殿を設計したのは藤本壮介氏とのことです。)  従来の唐破風造の本殿については、令和9年に迎える「菅原道真公 1125年太宰府天満宮式年大祭」記念事業の一環として改修中となっていました。 この日は、参拝後、本殿の左手(向かって右手)に佇む飛梅を探してみるものの、見つけることができず・・・。(残) 飛梅もまた養生シートの内側に入っているのかな??そんなことをぼんやり考えながら、境内にて花をつけ始めた紅梅をカメラに収めてみました。  飛梅を詠んだ道真公の歌をひとつ。 「東風吹かば 匂いをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」 この歌は、生あるものを愛しむ感性に富み、自他一如の観念に通じるところがあるといった解釈ができると思われ、個人的にも好きな歌の一つでもあります。  今回も参拝後に本殿奥の梅園内にある小山田茶屋さんへ立ち寄ってみました。  今回もこちらで梅ヶ枝餅を堪能し、軽くエネチャージも済んだところで、今回の目的地である九州国立博物館へと向かいます。  こちらでは、生誕270年を記念し、今日から開催されることとなった長沢芦雪特別展の鑑賞を楽しみました。  序盤の展示ブースの「幽霊図」を始めとする作品からは、師匠である円山応挙の型の踏襲を基本とした作風が印象的に映る一方で、同じ対象物を描きつつも細部の描写にアクセントを入れたりデフォルメを加えることで写生の枠に捉われない独特な表現力みたいなものが感じられ、芦雪の非凡さみたいなものが窺える様な気がしてしまいます。(楽) その一方で、奇想と称される芦雪の世界観を支えるダイナミックな構図と秀麗な筆致はやはり師のもとで培った高い基礎力みたいなものに裏付けられているとも思えてしまいます。 本日最後の一枚は芦雪の降雪狗児図。  紀南地方において芦雪が襖絵制作を始めとする揮毫にあたった史実を勘案すると、題材となったこのワンコ達は紀州犬なのかな??そんな楽しい想像を犬バカな私はつい膨らませてしまいます。(楽) 画中においてひらひらと舞い降りる雪の動きを目で追う子犬の何処とないあどけなさと温和さみたいなものを感じさせられる描写に個人的に心惹かれる一枚でもあります。 芦雪が活躍した18世紀の京都は、師である応挙の他、伊藤若冲、与謝蕪村、池大雅といった江戸期を代表する日本美術の巨匠たちが、多くの作品を世に送り出した時代でもありました。 こうした世の中の空気というのは、互いに切磋琢磨する摩擦熱が生み出す創造的なエネルギーみたいなものをより一層醸成していくものなんでしょうね。 突出した逸材が生まれる時代や場所は集中する傾向があることは歴史が物語っていると思いますが、この頃の京の街中もまたそうした熱気に満ち溢れた時代であったと言っても過言ではないと思います。 いつか南紀方面へと旅する機会に恵まれた折には、現地にて芦雪の作品を改めて目にしてみたい・・・♪例年の如く、慌ただしさに追われ始めた梅見月の空にそんな楽しい想像を浮かべながら、古代ロマン薫る太宰府の町並みに別れを告げ帰途に就きました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.02.21 21:30:29

コメント(0) | コメントを書く

[グルメ・旅] カテゴリの最新記事

|

|