|

|

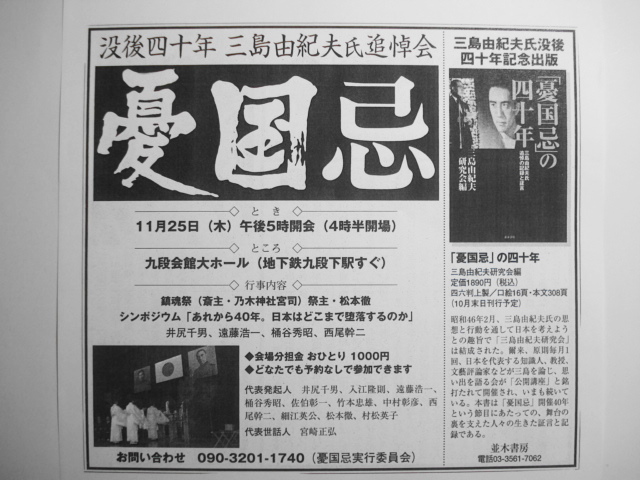

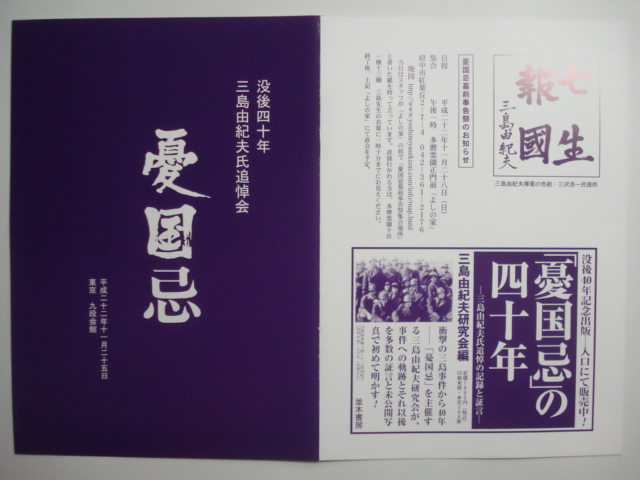

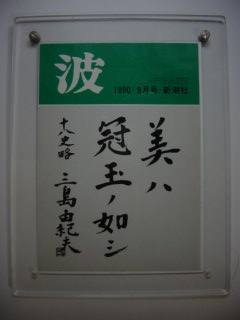

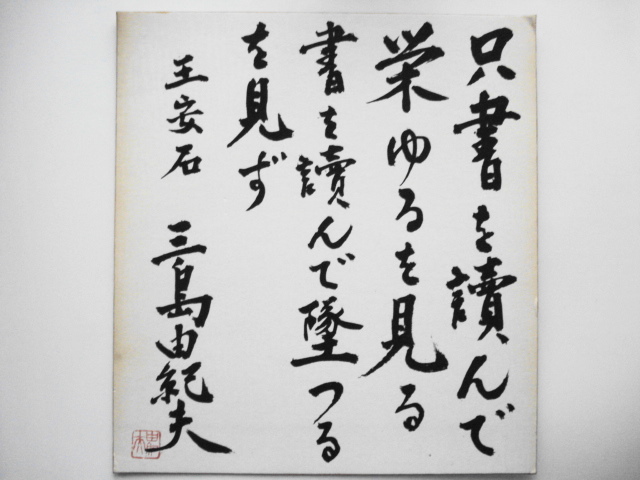

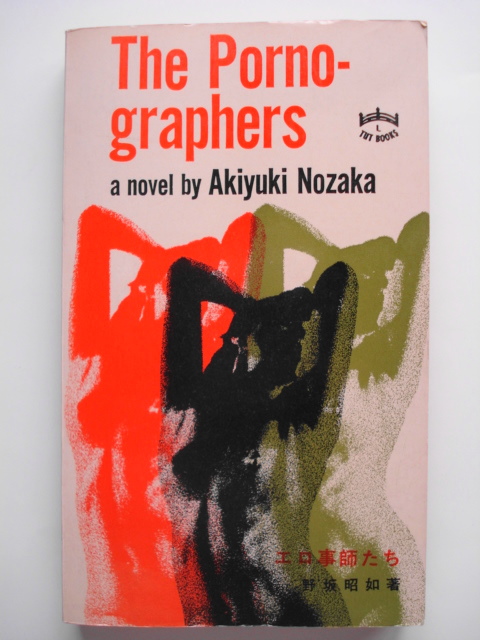

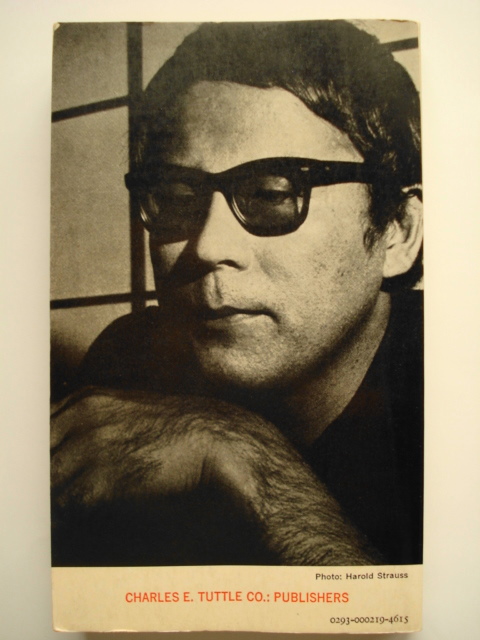

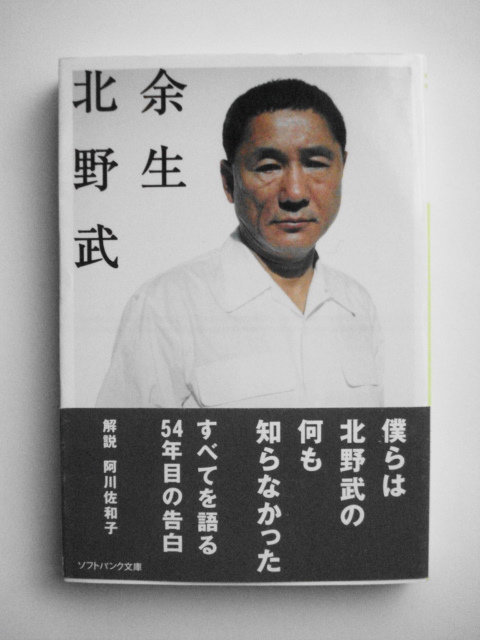

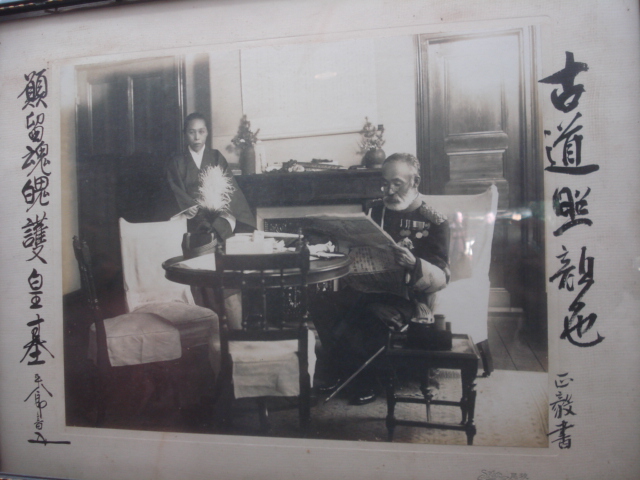

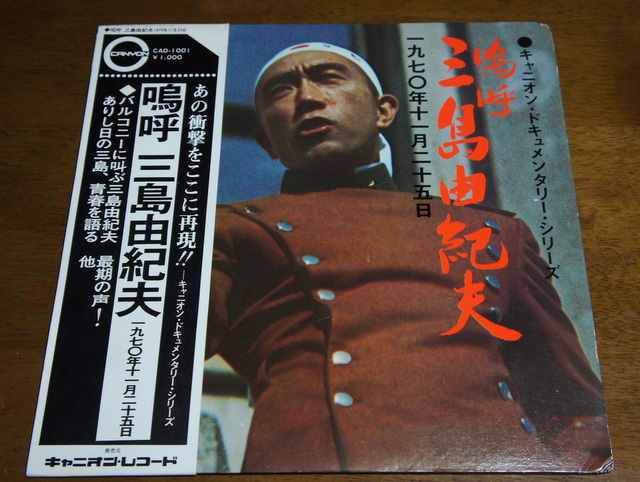

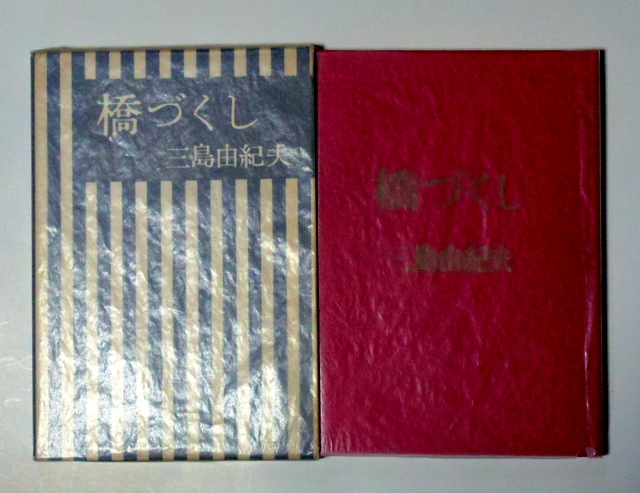

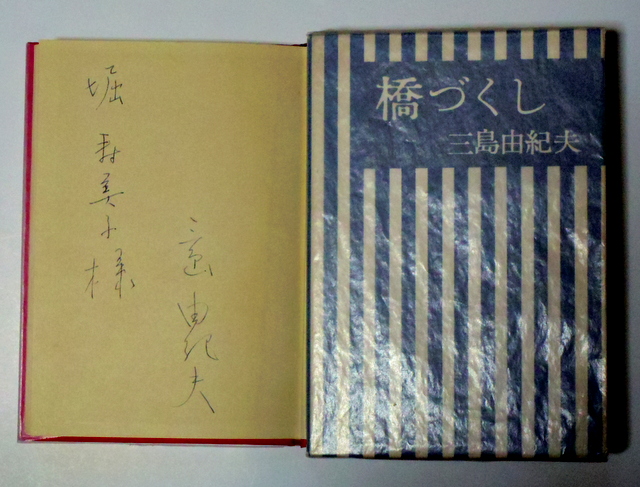

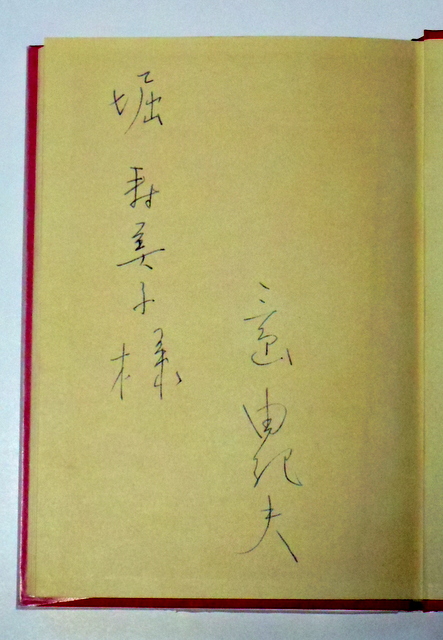

憂国忌 三島由紀夫の死憂国忌(前編)先々週木曜日の11月25日は、三島由紀夫没後四十年(享年四十五)の命日だった。  「憂国忌」(「三島由紀夫追悼会」)である。 東京の九段会館に1,200人以上が集まった。例年の倍だという。 おいらも憂国忌に参加した。夕方午後五時前に九段下に到着。  旧軍人会館である九段会館は、二・二六事件当時、鎮圧側の戒厳司令部が設置された場所でもある。 三島の鎮魂祭を行うのに相応しい場所だとでも云えようか。 九段会館入り口で「会場分担金」千円を支払い、プログラムを貰って館内に入場する。  驚いた。ロビー入り口に三島由紀夫と森田必勝の祭壇が設けられている。  二人の冥福を祈って、会場に入る。空いている席を探してやっと座る。立ち見も出ているほどで、会場はごった返している。 若い人もいるが、圧倒的に年配の人が多い。還暦のおいらが若く見える。中には外人も混じっている。海外の三島ファンだろうか。 壇上には日の丸を囲んで大きな三島と森田の遺影が飾ってある。 会場にかかっている曲は、三島が好きだったワグナーの「トリスタンとイゾルデ」。  開会の辞の前に、三島事件当日の三島の演説が会場に流された。あの日のことが思い出される。 当時、おいらは大学三年生。二十歳になったばかりだった。 その日は日差しが明るく、大学の構内にあるなだらかなスロープの芝生の上で日向ぼっこをしながら、おいらは友人数人と雑談をしていた。 そこへ誰からともなく、三島が自衛隊に乱入したとの一報が入ってきた。おいらは咄嗟に、二つのことを考えていた。 一つは、三島は腹を切って死ぬだろうと思ったことだ。それまで三島の小説のほとんどを読破していたし、日頃の三島の言動から、三島が行動を起こすとしたら、彼の思想を実行に移すに違いないと思ったからである。それは死を意味していたし、実際に、彼はそうして見せたのである。 もう一つは、豊饒の海が未完で終わると思ったことである。しかし、それは杞憂に終わった。最終回を含む三回分の原稿を事件当日新潮社の編集者である小島喜久枝に既に渡されていたのである。 あれから既に四〇年の歳月が流れた。 定刻の午後五時になり、壇上で神式による鎮魂祭がおごそかに始まった。祭主は松本徹・三島由紀夫文学館館長である(この項続く)。 憂国忌(中編) 三島由紀夫の「果たしていない約束」(昭和45年7月7日「サンケイ新聞」)の中に、未来の日本を予言した有名な一節がある。  「私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。 このまま云ったら『日本』はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。 日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう。 それでもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである」 三島の予言は的中したと思わざるを得ない。ただし、既に経済的大国ではなくなってはいるのだが。  午後六時過ぎから開催されたシンポジウムでは、宮崎正弘(評論家、日本学生同盟機関紙「日本学生新聞」元編集長)が司会を務めた。 パネリストは、井尻千男拓殖大学名誉教授、遠藤浩一拓殖大大学院教授(「福田恆存と三島由紀夫」を上梓)、桶谷秀昭(文芸評論家)、西尾幹二(保守系評論家)の四人で、それぞれが三島への思いを吐露していた。 人間は、同時代に起きたことは分からないのである。四十年経って、やっと分かることもある。 三島事件の社会的背景が今にして分かることもあるし、心の整理にそれだけ時間がかかるということもある。それが歴史ということなのであろう。 そう思いながらシンポジウムを聞いていると、三島の思想面のみならず、当時の政治的な背景も言及されており、それなりに面白い内容であった。 しかし、パネリストのそれぞれが最初から最後までそれぞれの持論を一貫して話し、しかも文学性よりも思想性・政治性を中心としたものだから、議論が全く噛み合わないで進んでいくという不思議なシンポジウムでもあった。 さて、三島は何故死んだのか。 これについては、三島由紀夫の瑶子夫人が友人に語ったとされる言葉が一番重い。 「死にたいから死んだのよ」 おいらは、三島が自ら死ぬことによって、自分の作品と人生とを完成させたのだと思う。 だから、彼の死は、彼にとって必然だったのである。 そういう観点から云えば、瑶子夫人が一番核心をついた言葉を語ったことになる(この項続く)。 憂国忌(後編) さて、今回の憂国忌を契機として、三島の「檄」(楯の會隊長 三島由紀夫)を再読してみた。  結論から述べれば、三島の政治的主張が凝縮されており、分かりやすい内容となっている。 それによれば、戦後の日本は経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、その場しのぎと偽善を重ねてきたと三島は云うのである。政治は堕落し、国家百年の大計は外国に委ねられたのだ、と。 かかる状況の下で、三島は、真の日本、真の武士の魂は自衛隊にのみ残されていると信じていたのだが、その自衛隊も法的には違憲と云わざるを得ないと問題を指摘するのである。 すなわち、防衛問題は国の根本にもかかわらず、自衛隊は軍の名前が使えず、名誉を最も重んじるべきはずの軍がご都合主義の解釈によって合憲という欺瞞の下に放置され、自衛隊は国軍になれずに、建軍の本義も与えられていないと云うのである。 三島は、日本の退廃の原因がそこにあり、自衛隊が目覚めるときが日本の目覚めるときであると考えてきたが、昭和44年10月21日、佐藤栄作首相の訪米前のデモが警察力(機動隊)によって鎮圧されたことによって、全てが終わったとした。 三島はこの事件によって、政府は警察力のみによって治安活動を乗り切る自信を得、憲法改正してまで自衛隊を正当化する必要はないと考えたはずだと云う。 このとき、憲法の私生児であった自衛隊が「護憲の軍隊」として認知されたというパラドックスに陥ったのである。 問題は、憲法改正の道が閉ざされ、自衛隊は国軍になれないと分かったにもかかわらず、そのことに抗議して腹を切る自衛官が誰一人としていなかったとして、三島は落胆するのである。 だから、檄の最後は「われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇へることを熱望するあまり、この挙に出たのである」と締めくくる。 「自衛隊は生命尊重のみで、魂は死んでも良いのか。我々楯の會は、命以上の価値を皆(自衛官)の前で見せよう。楯の會とともに起ち、共に死のうとする自衛官はいないのか」と、三島は市ヶ谷の自衛隊のバルコニーで同志を募るための演説を行い、同調する自衛官がいないと分かると即座に腹を切ったのである。  さて、三島の文学作品への高い評価に比べて、この檄への評価は低い。 おいらは何故そうなのかを考えてみたのだが、三島は政治的主張をするときは左脳で考えていたからではないだろうか。 論理だけで自分の意見を主張しようとすると、タダの論文になるのである。 他方で、三島の得意な小説は右脳で書かれている。 本当に云いたいことは、書いてはいけないのである。本当に云いたいことは、読者自身に見付けさせなければいけないのである。 小説とは、そういう無限の膨らみを持つものである。百人いれば、百人の解釈が成り立つ世界なのである。読者の数だけ、世界が広がるのである。芸術作品とはそういうものである。 しかし、檄ではそうはいかない。云いたいことを直接書かかなければ、檄ではない。皆が同じ方向を向かなければいけないのである。だから、中身が浅くなる。 まことに文章を書くとは、かくも難しい。 最後に、寺山修司が三島事件について語った言葉。 「三島は季節を間違えたな。桜の季節にやるべきだった」 その寺山も昭和58年5月4日、逝去(享年五十七)。桜の季節に死ぬことはできなかった(この項終り)。 三島由紀夫の死 本日は、紀元節(神武天皇即位の日。現建国記念日)である。したがって、三島由紀夫を取り上げる。  三島が自刃したとき街頭でインタビューしていたが、そのとき最も秀逸だったのが、「え、三島敏夫が死んだ?」というものである。分かる人だけにしか分からないギャグである。 おいらが三島の割腹自殺を聞いたのは、大学の講義の合間で、丁度校庭の斜面芝生の上で友人数人と雑談している最中だった。小春日和と記憶している、咄嗟に豊饒の海が未完になると思った。事件を契機として、おいらにとって三島は特殊な存在になる。 嵐山光三郎氏によれば、文学者の3大自殺は「芥川は文学をアリバイとした死、太宰は女をアリバイとした死、三島は思想をアリバイとした死」だそうである。氏は、三島の死を難しい死と評した。36年経過した今も評価は定まっていないようだ。 おいらが思うに、思想信条は別として、言っていることとやっていることとが一致した点では評価すべき死である。しかも、三島の死は45年間の生涯をかけて計算され尽くした死である。割腹自殺は三島だから許されたわけで、普通の人間が同じ行動をとったら、ただ単に気が狂ったとしか思われないだろう。三島は、今我々が生きている「大儀のない時代」に「ただ生きている、肉体が存在していることへのニヒリズム」を強調したのであり、彼の死は今も生とは何かという、大義のない我々の時代への呪詛と考えるのである。 祝アクセス数、125,000突破 昨日、謎の不良中年のブログアクセス数が125,000を突破しました。栄えある125,000達成者は、「*.t-com.ne.jp」さんでした。ありがとうございます。 125,000突破は偏に皆様のおかげのたまものです。深く感謝し、有難く厚く御礼申し上げます。  お礼に、おいらの秘蔵コレクションから、「三島由紀夫色紙『王安石勧學文』」(落款入りだが複製。年月不明)をお披露目します。 三島の筆跡の特徴を良く表した色紙です。唸るほど字が上手い。王安石(1021~1086、北宋時代の政治家、文人、唐宋八家文の一人)の漢詩を書くところに、三島の面目躍如たるところがあります。 王安石勧學文 読書不破費 書を読むに費(つひえ)を破らず 読書萬倍利 書を読めば萬倍の利あり 書顕官人才 書は官人の才を顕し 書添君子智 書は君子の智を添える 有即起書楼 有れば即ち書楼を起(た)て 無即致書櫃 無ければ即ち書櫃(しょき)を致せ 窗前看古書 窗前に古書を看(み)て 燈下尋書義 燈下に書義を尋ねよ 貧者因書富 貧者は書に因って富み 富者因書貴 富者は書に因って貴し 愚者得書賢 愚者は書を得て賢に 賢者因書利 賢者は書に因って利あり 只見読書栄 「只だ書を読んで栄ゆるを見る 不見読書墜 書を読んで墜つるを見ず」 売金買書読 金を売って書を買うて読め 読書買金易 書を読んで金を買うは易し 好書卒難逢 好書は卒(つひ)に逢い難し 好書真難致 好書は真に致し難し 奉勧読書人 書を読む人に勧め奉る 好書在心記 好書は心に在るを記せよ いやあ、何度読んでも、心の洗われる詩ですなぁ。 次回は、126,000ヒットを目指して精進いたしますので、これからもよろしくご指導のほどお願い申し上げます。 2009年11月2日(月) 謎の不良中年 柚木 惇 記 本日と明日はお休み 本日と明日は休日につき、お休みです。  写真は、神田神保町「古書かんたんむ」(三省堂書店本店別館ビル5階古書モール)でゲットした野坂昭如の英語版「エロ事師たち」(The Pornographers)。 洋書です。タトル版のペーパーバック。1970年初版。当時の定価で540円。もちろん、絶版。これがわずか300円でゲット。  野坂先生のお顔が良いですなぁ(裏表紙)。時代が出ていますなぁ。昔は皆、カッコつけてたのですなぁ。 どうでもいいけど、このPornographersをポルノグラフィティと混同してしまうのはおいらだけでしょうか。 月曜より再開しちゃいます。皆様よろしゅうに。 平成22年2月6日(土) 謎の不良中年 柚木惇 記す 本日と明日はお休み 本日と明日は休日につき、お休みです。  写真は、北野武の「余生」(ソフトバンク文庫、2008年)。自叙伝の形をとった、死を語るエセーです(バイク事故のときの心情を吐露)。これは、探してでも読まなくちゃ。え? ソフトバンク文庫って何だっけ? 月曜より再開しちゃいます。皆様よろしゅうに。 平成22年3月13日(土) 謎の不良中年 柚木惇 記す 本日はお休み 本日は勤労感謝の日につき、お休みです。 休みが続いているように思えますが、毎日、書き込みするのも意外に大変なのじゃ。お許しあれ。  さて、写真は、88年に開催された「ジャン・コクトー展」の図録です。前衛作家、詩人でもあったコクトーは、多くのイラストを残しています。 はっきり云ってヘタですね。でも、味があるので何故か惹かれます。と、云うことは、やはり上手い…。 それでは、皆様よろしゅうに。 平成22年11月23日(火) 謎の不良中年 柚木惇 記す 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアー(前編) 先々月25日(木)のことである。ウエブ産経(産経新聞社)主催の「『防衛省市ヶ谷台』東京現代史探訪日帰りツアー」が開催された。  おいらは産経新聞ファンなので(ただし、右翼ではない)、その記事が目にとまったのである。 内容を読んでみると、三島由紀夫が自決した白亜の市ヶ谷記念館を訪問できるとある。 昭和45年11月25日、三島はこの建物のバルコニーに上って檄を飛ばし、直後に割腹した。その市ヶ谷記念館は、旧所在地から現在の防衛省の敷地の中にそのままの形で保存されている。 このツアーに参加すれば、三島が亡くなった部屋を見ることができるのだ。 こりゃ、参加しない手はない。映画界の鬼才S氏も三島の大ファンなので、二人で参加することにした。 応募が殺到するのではないかと思い、早速、FAXで申し込んだら受け付けましたとの返事が届いたので安堵する。 後で判明したことだが、募集人員45名に対して倍の応募があり、その時点で受付を打ち切ったようである。 バスツアーは日帰りで、行程は乃木神社(旧乃木邸など)、旧近衛師団司令部庁舎(国立近代美術工芸館)、憲政記念館(国会議事堂前)、防衛省市ヶ谷記念館、靖国神社(遊就館)。これは、楽しみである(この項続く)。 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアー(中編その1 乃木神社) 当日の8時半、産経新聞社前が集合場所である。 8時20分に大手町に到着すると、既にバスが2台停車している。全員の座席が指定されているので、S氏と二人で座りこむ。 バスは大手町から赤坂方面に向かい、20分程度で乃木神社に到着した。  恥ずかしいことだが、おいらは永年東京に住んでいたのに乃木神社を訪問したことがない。 訪問するチャンスは何度もあったのだが、わざわざ行くということをしていなかったのだ。東京人が東京タワーに上っていないのと同じで、東京にすんでいると得てしてこうなるものである。 ま、昨年末の公共放送で「坂の上の雲」がオンエアされたこともあり、乃木神社を訪問するのはタイムリーなのかのぅと素朴に思う。 旧乃木邸は赤坂の乃木坂に保存されており、乃木将軍(乃木大将)が妻と共に殉死した部屋もそのままにされていた。  現場に立つと気持ちが引き締まる。 乃木神社は、御祭神の御事蹟から文武両全、夫婦和合の神様として崇敬されている。その根源にあるのは、日本とは我々一人ひとりの精神の中にあるという御神訓である(「乃木神社社務所作成しおり」による)。  その後、バスは北の丸に向かい、旧近衛師団司令部庁舎(国立近代美術工芸館)に到着する。  国立近代美術工芸館は丁度休館中のため、外観のみの見学となる。 ところで、考えてみれば、都内にはこういう現代史を飾る建物がごろごろとある。 おいらは念願のポルトガルへのロングステイへのチャレンジをまだ忘れてはいない。それに、いつまでも首都圏に留まっているつもりもない。故郷である広島へ帰ることもそのうち視野に入れなければならなくなるだろう。 そうだとすれば、首都圏こそ訪れるべき宝庫が山のようにあるのだ(この項続く)。 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアー(中編その2 憲政記念館) バスは一路、国会議事堂前に。  憲政記念館は国会議事堂の正門から向かって左前方にある。 普通、この界隈では議事堂に目が行くため、その右側に目を向けることはまずない(因みに国会議所堂の右手が国会図書館で、そのさらに右手が最高裁判所である)。おいらはここに憲政記念館があることを始めて知った。ここは、陸軍大臣官邸があったところなのだ。  入館すると憲政功労者である尾崎行雄の彫像が出迎えてくれる。 ここでは国会本会議場の議席の一部が実物大で作ってあり、議員の議席に座ることができるようになっている。もちろん、おいらも国会議員になったつもりで座ってみたのでありまする。 記念館の2階は展示室になっており、憲政の歴史が分かるようになっている。 驚いたのは、そこに江田三郎氏の色紙が展示してあったことである。 色紙には、こう書いてあった。 「議員二十五年 政権とれず 恥ずかしや 一九七六・九・二七 江田三郎」 江田五月氏の父上である。本人の無念さが伺える色紙である。当時は政権交代など夢のまた夢、という時代であった。 あれから35年、三郎氏があの世から息子を見ているとしたら、今、氏は民主党政権のことを何と云うのであろうか。 無粋な話しは止めて、ツアー一行はここでお昼を取る。 昼食は宮内庁御用達「青山」のお弁当である。   憲政記念館前の広場でツアーの面々と一緒に、宮内庁が贔屓にする懐石を食す。美味かな、満腹、満腹(この項続く)。 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアー(後編 防衛省市ヶ谷台その1) さて、いよいよ防衛省市ヶ谷台に到着である。  到着は午後1時過ぎ。 しかし、防衛省の中に入るには時間がかかるのである。入場者一人一人の身元確認が行われるからである。受付で本人を証明するものを提示しなければならない。 そりゃ、そうだろう。防衛省だもん。身体検査があったっておかしくはない。 だから、当日、身分を証明するものを忘れたら理由の如何を問わず入場できないと主催者から脅かされていたので、全員が証明できるものを持参していた。 そうして、おいらが運転免許証を提示すると係の人が番号を控えられたのである。 総勢90名の入場である。その身元確認の処理に一人10秒としても10秒×90名=900秒=15分はかかる(実際、それ位かかった)。全員の確認が済んで始めて建物前の案内板があるところまで連れて行かれる。  防衛省は小高い丘の上に位置している。そこからゾロゾロと丘に繋がるエスカレーターに乗り、儀仗広場に向かう。  防衛省の敷地は広いのである(防衛省から貰ったガイドマップによれば、約23ヘクタール。敷地内には隊舎まであるのだ。職務の性格上、これ以上の職住接近はない)。 その敷地内部の一番左側手前に市ヶ谷記念館(旧市ヶ谷駐屯地本館)が移転されている。 さあ、目指すは市ヶ谷記念館である(この項続く)。 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアー(後編 防衛省市ヶ谷台その2) ツアー一行は、市ヶ谷記念館に向かう。  お~、夢にまで見た、あの、三島が演説をした建物に着いたのだ。  本日のツアーの目玉じゃけいのぅ。 昭和45年11月25日にフラッシュバックする。おいらは二十歳になったばかりだ。大学の構内で三島の自決を聞いた。その建物が目の前にあるのだ。 しばし、建物に見とれる。 さて、この場所、もともとは陸軍士官学校であり、昭和16年に大本営(陸軍省)が置かれていた所である。 この記念館は、その後数奇な運命をたどる。敗戦後米軍に接収され、この建物の一階講堂部分が昭和21年の極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)の法廷として使われたのだ。 さあ、建物構内に入ろう。まずは一階の講堂である。  ここで東条英機ほか日本の指導者が裁かれたのである。講堂に立ってみると、意外に狭く感じる。だが、ここで同時通訳も入れて裁判が行われたのだ。 そうか、記録映像で見た裁判はここで行われたのかとしばし感慨にふける。 戦争に負けた国が勝った国に裁かれるというのは、どういうことだろうか。しかも、戦勝国の戦争犯罪は問われないのである。 子供が考えても茶番だと分かる。こういうのをアンフェアというのだろう。だが、戦争に負けるとは結局こういうことである。 被告は不条理を抱えながら、勝ち目のない裁判に臨んだとしか思えない(この項続く)。 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアー(後編 防衛省市ヶ谷台その3) 「防衛省市ヶ谷台」東京現代史探訪ツアーを続ける。 いよいよ市ヶ谷記念館の二階に上がる。三島由紀夫自決の場所である。 三島由紀夫は楯の會会員4名と共に「陸上自衛隊東部方面総監部(現在の市ヶ谷記念館)」に到着すると、二階の総監室に入った(写真下。現在は市ヶ谷記念館のジオラマが置いてある)。  三島由紀夫と楯の會会員は益田総監と面談中に突如総監を縛り上げて人質とし、部屋の外から侵入できないようにとソファーや机を扉の前に異動させバリケードを作り、籠城したのである。 このとき、外部から部屋に侵入しようとした自衛隊員に楯の會会員が三島の刀(関の孫六)で切りつけており、そのときの刀傷が今でもドアに残っている(写真下)。  その後、三島は計画どおり、講堂前に自衛隊員を呼び、バルコニーの上で檄文を撒き、自衛隊の決起を促す演説をしたのである(写真下は総監室から望むバルコニー)。  そうして、三島は楯の會会員森田必勝と共に総監室で割腹自殺を行うのである。合掌。 三島割腹事件のことについては、このブログでも既に多くのことを述べているので、おいらはこれ以上云わない(写真は昨年の憂国忌時)。  さて、この後ツアーは靖国神社を訪問して終了した。 今回の感想を一言で云えば、普段なら訪問の手続きが面倒な防衛省に入れ、三島事件の現場を肌で感じることができたという貴重な経験をしたということである。やはり、現地に行かないと実感がわかないことは多い。40年以上経っても、この場所はやはりこの場所である。 なお、このツアーには現代史の語り部として元陸上自衛官の井上康史氏に同行していただき、氏には車中のみならず訪問先でも詳細な解説をしていただきました。有難うございました(この項終り)。 若松孝二監督「三島由紀夫と若者たち」を観る 今月2日(土)に封切りされた掲題の映画をテアトル新宿で観てきた(2011年、若松プロダクション、119分)。  三島由紀夫が自決する日までを丹念に追った作品である。しかも、監督は、あの若松孝二。 これはもう観るしかない。 この作品、封切り中でもあるので、敢えて内容についての論評を避けるが、これは力作と評しても良いだろう。 三島に興味を持っておられる方にとっては必見の映画になるはずである。 さて、三島の自決を撮った映画としては、既に、コッポラとルーカス製作総指揮の「ミシマ」(ポール・シュレイダー監督、1985年)がある。 だが、諸般の事情により日本では未公開となっていたが、一昨年、「三島由紀夫と一九七〇年」(板坂剛編、2010年、鹿砦社)巻末付録DVDに所収されたので、ご覧になられた人も多いはずだ。 おいらも直ぐにその本(DVD付き)を求めて映画を観ている。日本人が創った以上に日本的な内容の映画となっており、成功した作品と認めて良い。 ところで、若松監督はその映画を意識してか、今回の映画では三島の文学性を意識して排除し、自決に至るまでの事実を一貫して丹念に積み上げるという手法に出ている。 だが、その手法が果たして成功したと云えるのかどうか。 つまり、そうすることは、やはり三島の半分にしか光を当てていないと云われても仕方がないのではないか。その手法の是非は、映画をご覧になられた人の評価に委ねる他はないと思うのだが…。 おいらは思う。三島の死は、あれから42年目を迎える今でも、やはり答えのない死のままなのである。 祝アクセス数、370,000突破 10月25日(木)、謎の不良中年のブログアクセス数が記念すべき370,000を突破しました。 370,000突破は偏に皆様のおかげのたまものです。深く感謝し、有難く厚く御礼申し上げます。  お礼に、おいらの秘蔵コレクションから、三島由紀夫の「キャニオンレコード『嗚呼 三島由紀夫』(70年)」をお披露目します(下はジャケット裏面)。  実は、神田神保町で最近ゲットしたレコードなので、まだ中身を聞いていません。A面は市ヶ谷駐屯地のバルコニーでの檄、B面は三島由紀夫の自宅で収録された座談です。 B面の座談は三島、高橋基子(当時はモコと云いましたなぁ)、シリア・ポール(オリーブと云いましたのぅ)の三者からなり、三島が自決する1年前の69年2月3日から5日にかけてニッポン放送「パンチ・パンチ・パンチ」で放送されたものです。 この番組、モコ、ビーバー、オリーブの3人が初代DJで、当時は絶大な人気でありました。皆、知らなぇだろうなぁ。 三島由紀夫のことはこのブログでも度々掲載していますので再び述べることはしませんが、未だにおいらの生き方に影響を与えている人物でござる。 次回は、380,000ヒットを目指して精進いたしますので、これからもよろしくご指導のほどお願い申し上げます。 2012年10月26日(金) 謎の不良中年 柚木 惇 記 祝アクセス数、600,000突破 2月26日(木)、謎の不良中年のブログアクセス数が記念すべき節目の600,000を突破しました。 600,000突破は偏に皆様のおかげのたまものです。深く感謝し、有難く厚く御礼申し上げます。    お礼に、おいらの秘蔵コレクションから、「三島由紀夫サイン本『橋づくし』文芸春秋、昭和33年初版」をお披露目します。 サインは三島自身によるペン書きで、為書きは堀寿美子さん宛てです。堀さんは文芸春秋の編集者だと聞いています。余談ですが、三島は本当に字がうまい。 さて、おいらは三島の根っからのファンなので昔から三島のサイン本を入手したいと思っていたのですが、入手は困難(市場になかなか出回らないこと、高価なことなど)で手に入らないと思っていました。 しかし、一昨年の東急渋谷古書祭りでこの本が目録に掲載され、また、橋づくしはおいらが今から40年以上前の新潟時代に読んで三島が実は短編の名手と唸った小説です。そこで、抽選に当たればこれも縁と思い応募したところゲットできたものです。 三島由紀夫の直筆の温もりが感じられ、今では我が家の家宝ですなぁ。 次回は、610,000ヒットを目指して精進いたしますので、これからもよろしくご指導のほどお願い申し上げます。 2015年3月2日(月) 謎の不良翁 柚木 惇 記 三島由紀夫の死 今年の始め、三島由紀夫の肉声テープ(約80分)がTBS社内で発見されたというニュースが報道された(17年1月12日)。  TBSによると、三島が自決する9か月前の録音だったという。 内容は、英国翻訳家のジョン・ベスタ―氏(三島の「太陽と鉄」の英訳者)との対談で、三島は「死が肉体に入ってきた」などと発言している。 この録音テープは未発表で、社内では「放送禁止」扱いのため、アーカイブ部門の責任者が歴代、保管してきたものだという。 分からないのぅ。 三島の死は、今から46年前のことである(1970年11月25日)。 その死の直前に録音されたテープがなぜ放送禁止になったのか。三島の死生観や文学感が語られているというから、自決に至る心境などを知る上で第一級の資料ではないか。 それをなぜ放送禁止にしていたのか。 また、なぜ今ごろになってTBSはそれを公表したのか。報道によるとこのテープは3年前に社内で見つかったとあるが、どうしてもっと早く公表しなかったのか。 TBSでは放送禁止扱いにした経緯などを調べたようだが、その理由が分からず、内容を公表して世に問うとしたというが、そうなら、なぜもっと早くそうしなかったのか。 それに対談者のジョン・ベスタ―氏もなぜ沈黙を保ったのだろうか。外人は自己主張をしっかりとするのではないか。 で、寡聞にして知らなかったのだが、この未発表録音テープは発表当日の12日、TBS系報道番組「Nスタ」と「NEWS23」で放送されたらしい。 おいらはこの放送の概略をネットで閲覧できたので、結論から述べると放送禁止になるような内容ではない。 なお、それによれば、三島由紀夫文学館特別研究員の山中剛史・日大芸術学部非常勤講師の見解として、この対談が行われた背景を「詳細は分からないが、どうも三島の英訳短編と一緒に掲載するつもりだったらしい」と指摘されている(だが、その英訳短編の顛末は不明の模様)。 う~む、それにしてもこのテープがお蔵入りになった経緯がよく分からないのである。 TBS内部で何かがあったのだろうか。ま、直後に三島の自決だから考えたのかも知れないなぁ。一種の思考停止か。当時、それほど三島の死は衝撃的だった。あれほど人の死が他の人間に影響を与えた死に方はない。 三島の死とは、そういう死だったのである。 |