|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

筑後川を下り、菊池正観公の戦いし処を過ぎ、感じて作るあり 頼山陽 (其の2) 古戦場めぐり

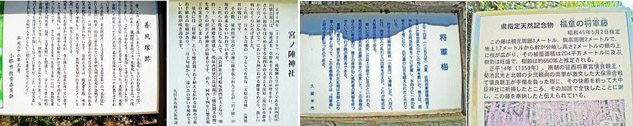

左から(1)宮の陣神社 鳥居 (2)宮の陣神社 (3)高良山山中の本坊跡 (4)道なき道の薄暗い山中の吉見城近くに一輪の花が疲れを癒してくれる。※吉見城跡(豊臣秀吉が九州征伐に際して陣を敷いた処。現在琴平宮を祀ってあり、鳥井には琴平宮と文字があります。  左から、善風塚跡・ 宮ノ陣・ 将軍梅・ 将軍藤(大将藤) の説明文※善風塚跡掲示板文面=昔、この「希望の森」の辺りに「小善風」といわれる4っの塚(小さな丘)があり、運動場の南側には「大善風」といわれる3っの塚がありました。これらを合わせて「善風塚」と呼ばれていましたが、今から650年以上前(西暦1359)に起こった「大保原(大原)合戦」で戦死した7人の武将(兵士を指揮する人)の御墓といわれています。この合戦は、南北朝時代(1336~1392)の「太平記」という軍記(戦争)物語に書かれている中世九州の最大の合戦です。この本には1日の戦いで両軍合わせた5400人以上ともいわれる兵士が戦死したと書かれています。当時の人々は、戦死者を敵・味方の区別なく埋葬して、お寺(善風寺・西鉄大保駅の約400m北側)を建てて、供養したようです。現在は、このお寺は有りませんが、寺小寺という地名が残っています。この「善風寺」は、明治から昭和にかけて開発によって壊されてしまったようです。更に1924年(大正13年)には、西鉄電車の前身の九州鉄道(福岡~久留米間)も開通して、少しずつ昔の地形や遺跡は失われて行きました。現在は、沢山の家々が建って、当時の様子を想像するのが難しくなっていますが、この「希望の森」を通して、合戦の人々の暮らしに思いを寄せてください。 ※ 宮ノ陣神社 掲示板文字 =正平14年(1359)8月、後醍醐天皇の皇子である征西将軍宮懐良親王は、菊池武光・草野水幸ら宮方の軍勢を率い、南下して来た少弐頼尚をはじめとする足利方の大軍と大保原(現在の小郡市から宮ノ陣にかけて)において九州における雌雄をめぐり、激しい戦いを繰り広げました。これが、日本三大合戦の1つとして有名な[大原の合戦](筑後川の戦い)です。その際、征西将軍宮がこの地に陣を張られたことが[宮ノ陣]の地名の由来ともいわれています。これらの故事にちなんで、高良神社宮司船曳鉄門が主となり、明治21年に神殿を創建し、後征西将軍宮良成親王(懐良親王の甥)を祀ったのが始まりです。のち、同44年に懐良親王の霊を合祀しました。境内には[将軍梅]という懐良親王お手植えと伝わる紅梅や皇族お手植えの松樹があり、3月上旬から、遠い昔の思いを秘めて美しい紅梅が咲き誇ります。(久留米市観光振興課) ※ 将軍梅掲示板文面=正平14年(1359)の夏、征西将軍宮懐良親王を奉じた菊池武光らがこの地に陣を敷いた。親王は、念仏寺である阿弥陀像をここに安置し、手向けに一株の紅梅を御手植えになる、百万遍の仏名を唱えられたとされている。対する少弐頼尚は味坂(小郡市)に滞陣した。8月6,7日、両軍は入り乱れての決戦を交えた。これが有名な大保原の合戦である。戦いに加わり戦死した兵士は数千に及ぶといわれる。築池武光の弟武邦は追慕のあまり出家して、この梅樹の辺に庵を結び、親王の念持仏に戦死者の冥福を祈ったという。これが側の遍萬寺である。星霜を重ねて、親王が手向けられた紅梅は老樹となり里人の語り草となって、この老梅樹を人々は「将軍梅」と呼ぶようになったのである。 ※福童の将軍藤掲示板文面 (県指定天然記念物・昭和45年5月2日指定) ※高良大社(奥の院) 掲示板文面=古くは[高良廟][御神廟]と称し、高良の神である武内宿禰の葬所と伝えられていた。高良山信仰の原点ともいうべき聖地である。付近の地名を[別墅(処)]といい、

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|