+++ 赤血球のハナシ 1 +++

|

はじめに

以降の説明はヒトの血液に関する本・サイトをまとめたものです。

同じ哺乳類としてほぼ同じ働きをするものとして記載していますがヒトと犬と違う部分もあると思います。

また素人ですので理解度の不足等により事実と異なる記述もあると思います。

そういったことをご了解の上ご覧下さい。

|

|

赤血球の構造と役割 赤血球の構造と役割

赤血球は直径7μm、厚み2μmの円盤状の細胞で、核を持ちません。中央がくぼんだドーナツのような形状をしているのは実は同じ体積の球体よりも表面積が約1.3倍も広くとることができ、酸素や二酸化炭素の交換をより多く行うことが出来ます。

この形、理科の教科書で見たことある方は多いと思います。

ちなみに上記の大きさは人の赤血球で、イヌは人の80%、ネコは50%の大きさだそうです。 |

|

1μm(マイクロメートル)は1mmの1000分の1です。 1μm(マイクロメートル)は1mmの1000分の1です。

ヒトの血液1mm角には赤血球が約500万個も含まれています! |

赤血球の役割はズバリ酸素を体中の組織へ送り込むことです。酸素はもちろん水に溶けることができるので血漿中にも実は酸素は存在します。ですがその量はごく微量で生命を維持するには程遠い量なんです。

そこで、赤血球中に含まれるヘモグロビンが酸素と結合することで多くの酸素を運ぶことが出来るようになったのです。

体の隅々まで酸素を送る役割を担う赤血球ですが、すごーく細い毛細血管(3~6μm)は赤血球よりも狭いものもあります。ではどうするかというとクニッと形をゆがませて通過するのです。中央がくぼんでいるのは表面積を大きくする他にもこういう利点もあるのかもしれないですね。

もう少し構造を詳しく説明すると、赤血球は細胞の中に核もRNAやミトコンドリアなどの細胞内小器官もなく、中身はヘモグロビンで満たされていると言ってもいいくらいです。

そういう細胞が狭い血管を通り抜ける際に自らを変形させても尚その形を維持するためには細胞膜だけではちょっと弾力性が足りないので補強が必要となってきます。

赤血球の細胞膜のすぐ内側にスペクトリンと呼ばれる繊維状のたん白質があるんですが、それが2組で1辺をなす四角い網目状の細胞骨格を作っています。

その網目を細胞膜を貫通する形で存在するたん白質と結びついて細胞膜内を覆っています。

スペクトリンは2本の繊維がネジネジとひねられた形をしていて、ばねのように弾力があります。そのため形をゆがませてもスペクトリンの収縮によって元の形に戻ることができるのです。

えーと、図を作ろうと思ったんですが出来なかったのでイメージをお伝えしますと、フェンスの網がありますよね、あれが単なるワイヤーでなくて形状記憶合金で出来ているものが赤血球の内側にあるとします。その網が細胞内で動かないように細胞膜貫通型たん白質と言う名のネジで留められています。・・・って、この説明でイメージ、思い浮かびましたでしょうか^^;

|

2007年10月24日初稿

|

赤血球の分化・成熟 赤血球の分化・成熟

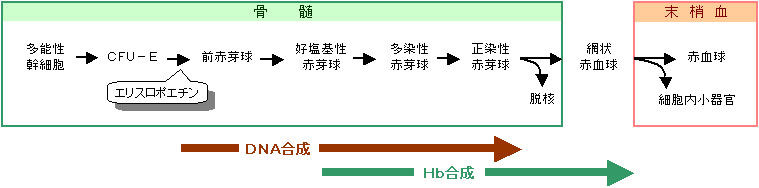

血液細胞の分化の図表では省略してしまいましたが骨髄系幹細胞から赤芽球へ変化する前にCFU-Eという細胞へ変化します。そこからいくつかの成熟過程を経て赤血球となります。

血液細胞の分化には造血因子というホルモンの一種であるたん白質からの働きかけが必要です。

赤血球として分化するためにはエリスロポエチン(以下EPO)という造血因子が必要となります。

EPOは主に腎臓から骨髄へ分泌され、その刺激によって赤血球が作られます。

そのEPOの分泌は血中の酸素分圧によって調整されていて、赤血球が減少したり、貧血などにより酸素分圧が下がるとEPOを盛んに分泌して赤血球を沢山作ろうとします。

| 慢性腎不全にかかるとEPOの産生が上手くいかなくなり、赤血球の減少を引き起こすことがあり『腎性貧血』といいます。 |

EPOによって赤血球への分化が始まるとまず前赤芽球へと変化し核の内部ではDNAの合成がはじまります。

ヘモグロビンの合成については次の項目で詳しく説明します。

DNAの元となる核酸が酵素や補酵素の働きによりいくつかの段階を経てDNAが合成されるのですが、その際に補酵素としてビタミンB12(コバラミン)と葉酸が必要となります。

| ビタミンB12・葉酸のいずれかが不足するとDNAを上手く作れなくなり、前赤芽球は次の段階への分裂が出来ずに大きくなり未熟な巨赤芽球が出来てきます。その多くは骨髄内で壊れてしまうため血中の赤血球が少なくなります。これを『巨赤芽球性貧血』といいます。 |

| ビタミンB12の吸収は小腸でなされるのですが、胃の粘膜から内因子と呼ばれる糖たん白と結合していなければならないのですが、胃粘膜の障害などによって内因子が欠乏するとB12を充分に吸収できなくなり、結果巨赤芽球性貧血を引き起こします。この内因子欠乏による巨赤芽~を特に『悪性貧血』といいます。 |

前赤芽球から分裂によって好塩基性赤芽球となり、この段階よりヘモグロビンの合成が始まり、多染性赤芽球・正染正赤芽球へと変化しつつ細胞内にヘモグロビンを蓄えていき、それとともに赤味を帯びてきます。

骨髄内での成熟はここで完成で、この後骨髄を出て血液へ入る直前に核を押し出して(これを脱核といいます)網状赤血球となります。

網状赤血球の網状に見えるものはリボソームやRNA、ミトコンドリアといった細胞内小器官です。その小器官も血中に入るとまもなく消失し、ようやく私達が良く知る赤血球となります。

網状赤血球は血液検査の項目の一つで、これを調べることで骨髄内で赤血球がどのくらい作られているかを知る指標となります。一般血液検査で貧血でひっかかった人が調べられたりします。 網状赤血球は血液検査の項目の一つで、これを調べることで骨髄内で赤血球がどのくらい作られているかを知る指標となります。一般血液検査で貧血でひっかかった人が調べられたりします。

|

|

2007年10月26日初稿

2007年11月14日修正

|

ヘモグロビンの合成 ヘモグロビンの合成

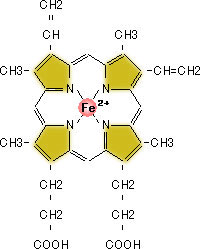

ヘモグロビンとは、ヘムと呼ばれる鉄とポルフィリンによる化合物と、グロビンと呼ばれる蛋白質で出来ている物質です。酸素と結合する特性を持っていて、血液が赤いのはヘモグロビンがあるからなんです。

では、ヘモグロビンが出来るまでをみていきましょう。

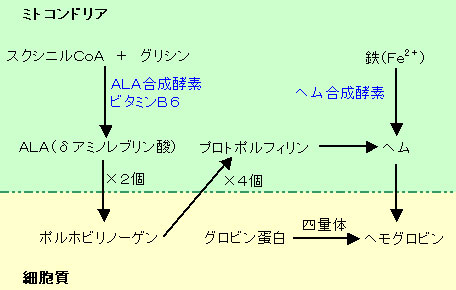

上の図は前赤芽球の細胞内での反応です。

ヘモグロビン合成までの流れを大まかに書いています。

これを踏まえたうえでもうちょっと詳しく説明していきます。

まず、ミトコンドリアの内部でスクシニルCoAとグリシンがALA合成酵素とビタミンB6によってALAが作られます。

|

ミトコンドリアとは、真核細胞の細胞内小器官のひとつです。酸素を利用してエネルギーを生産しています。ヒトが呼吸によって酸素を必要とするのはミトコンドリアが酸素を必要としているからです。

|

|

スクシニルCoAとは、TCA回路を構成する化合物の一つです。TCA回路とは、クエン酸回路とも呼ばれ、酸素を利用して二酸化炭素を排出する代謝を通してエネルギーを生産します。9段階の反応に分かれていて、環状に反応が進み、スクシニルCoAは6段階目にあたります。

|

|

グリシンとは、アミノ酢酸(H2NCH2COOH)のことでアミノ酸の中で一番単純な構造をしています。私達の大好きなコラーゲンにたくさん含まれています。

|

| 合成されたALAはミトコンドリアより細胞質へ出ていき、ALA2分子が酵素によって合成されるとポルホビリノーゲンになります。 |

<細胞質内>

|

←ポルホビリノーゲン

ピロール環

窒素を含む5角形の環状構造

(左の色の付いた部分)

この構造をもつ化合物は非常に多く、ギリシャ語で赤を意味します。

|

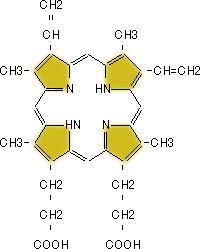

| ポルホビリノーゲンを4分子を結合させ、幾度かの反応のあと再度ミトコンドリアへ戻り更に反応が進むとプロトポルフィリンとなります。 |

<ミトコンドリア内>

|

プロトポルフィリン

ピロール環を4つ環状に配置した形をとる有機化合物で、動植物の多くが体内で合成しています。

ちなみに、プロトポルフィリンにマグネシウムが結合したものがクロロフィル、コバルトが結合したものがビタミンB12(コバラミン)です。

|

プロトポルフィリンはできるとすぐにヘム合成酵素が働き、二価の鉄  ご合成されてヘムとなります。 ご合成されてヘムとなります。 |

<ミトコンドリア内> |

| ヘムが合成されるまでには8種類の酵素の働きかけが必要です。そのどれか一つでも欠けるとその先へ反応が進まず、そのままになって体内に溜まりプロトポルフィリン症にかかる場合があります。 |

| ヘムの合成とは別に、細胞質ではグロビン蛋白が合成されます。 |

<細胞質内>

|

グロビン蛋白

アミノ酸がペプチド結合して出来た線形の物質で、くしゃくしゃと紐が絡まったような形をしています。

赤く囲ってあるところはヘムポケットと呼ばれ、この窪みにヘムが入り込みます。 |

| アミノ酸の配列が異なるαとβの2種類のグロビン蛋白が各2個ずつの計4つが合わさって一つの形をなし(四量体といいます)ヘモグロビンが出来上がります。 |

<細胞質内>

|

ヘモグロビン

各グロビンのヘムポケットにはヘムが配置されています。そのヘムの中央の鉄と酸素が結びついて全身に酸素が運ばれます。

ということは、ヘモグロビン1分子で酸素分子4個を取り込むことが出来ます。 |

| 体内の鉄が不足すると赤芽球内でのヘム合成が難しくなります。この状態を鉄欠乏性貧血といいます。 |

|

2007年10月29日初稿

|

酸素と二酸化炭素の交換 酸素と二酸化炭素の交換

ヒトを含めて地球上の動植物のほとんどは酸素がないと生きていくことが出来ません。

それはどうしてだかわかりますか?

私達の体は沢山の細胞が集まって成り立っています。その細胞には『核』といってDNA情報を持っているものやリボソーム・ゴルジ体・ミトコンドリアなどの細胞内小器官などがぎっしり詰まっています。細胞内小器官とは、それぞれが特化した機能を持つ器官のことでヒトにたとえると心臓や肺のようなものだと思ってください。

その中のミトコンドリアという器官が炭水化物を酸素により酸化し、最終的に二酸化炭素と水を排出する代謝によってエネルギーを得ています。

私達が呼吸をするのは体中の細胞の中のミトコンドリアへ酸素を届け、エネルギーを生み出させる為なのです。

では、実際に体に入ってきた酸素や排出された二酸化炭素が細胞レベルでどのようにやり取りされているのか見てみましょう。

まず、口から呼吸によって肺へ取り込まれた酸素は血液に溶け込んで動脈から全身の組織へ運ばれます。

この「溶け込んでいる」という状態は2つに分けることが出来ます。

| 物理的溶解 |

酸素分子のまま存在すること。 |

| 化学的溶解 |

別の何かと化学的に結合した形で存在する |

血液中の酸素と二酸化炭素はそのほとんどは化学的溶解で溶けています。

酸素は物理的溶解ではたったの1.5%しかありません。

残りの酸素はヘモグロビンの鉄原子と結合した酸化ヘモグロビンとして赤血球により末梢組織へ運ばれていきます。

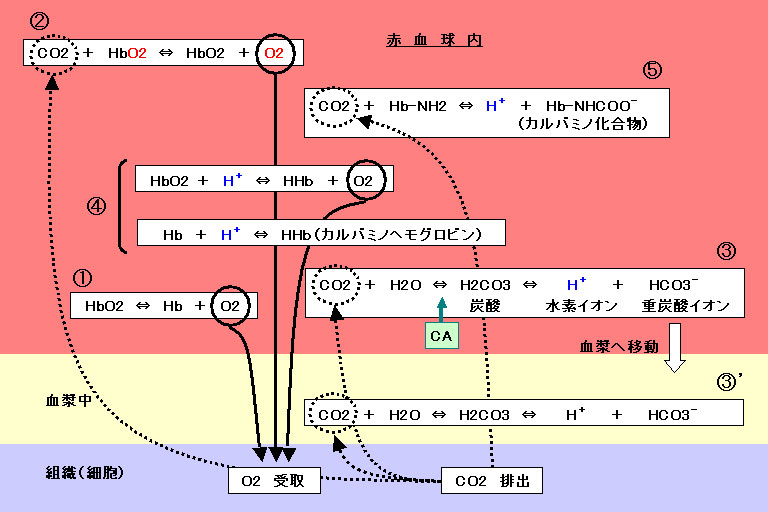

下の図は酸素と二酸化炭素の交換が末梢組織でどのようになされているかを図にしたものです。

化学式だらけですが・・・数字の順に一つずつ説明していきますね^^;

まずは(1)から。

肺を通り抜けた赤血球はヘモグロビンに酸素をたっぷり含んだ状態で組織へ到着します。

ヘモグロビンに酸素が結合しているものをオキシヘモグロビンといいます。

オキシヘモグロビンは、酸素が少ない状態、二酸化炭素が多い状態、phが低い状態、体温が高い状態などの時には酸素を放出するという性質があります。

組織の末端においては各細胞が酸素を使って二酸化炭素と水を排出しています。二酸化炭素が多いということは盛んに酸素を使ってエネルギーを産生している状態ですので熱産生も盛んで体温が高い状態になります。phについてはまたあとで説明します。

このように酸素を手放しやすい状態になってくると

| HbO2(オキシヘモグロビン) ⇔ Hb(デオキシヘモグロビン) + O2 |

上のような反応が進み、酸素を放出します。

酸素を放出するもう一つの経路、(2)では

二酸化炭素のもつO2がオキシヘモグロビンのもつO2を追い出すことで酸素を放出しています。

酸素に関してはあともう1パターンの経路で酸素を放出するのですがこれはまた後で。

次に細胞の活動により排出された二酸化炭素の受け取りについて説明していきます。

(3)および(3)’ですが、見て分かるとおり同じ反応で、反応の場所が赤血球内と血漿内と違うだけです。

| CO2 + H2O ⇔ H2CO3(炭酸) ⇔ H+(水素イオン) + HCO3-(重炭酸イオン) |

二酸化炭素が水と反応すると炭酸になります。それが更に水素イオンと重炭酸イオンへ変化します。二酸化炭素は主に重炭酸イオンの形で肺へ運ばれ、肺では上の反応が右から左へ進むことで二酸化炭素を気体として体外へ排出しています。

この反応は血漿内では数秒かかるとされていますが、赤血球内ではCA(炭酸脱水酵素)が働くことで数ミリ秒とより早く二酸化炭素をイオン化することができます。

(3)および(3)’の反応は同時に起こりますが(3)の方がCAの作用によってより早く、より多くの二酸化炭素を処理することが出来ます。するとどうなるかというと、重炭酸イオン赤血球内で非常に多く作られ血漿内よりも濃い状態になります。濃いところから薄いところへ、という濃度勾配にしたがい赤血球から出ていった重炭酸イオンは血漿よって運ばれていきます。

二酸化炭素と水の反応によりできたもう一つの物質、水素イオンの行方についても説明していきます。

まず、水素イオンが増えるとどういう状態になるのかというと、その液体は酸性に傾きます。ph(ぺーはー)は正式には水素イオン指数といいまして、水素イオンが増えるとその値は低くなります。

ハナシはちょっと脱線しますが、オキシヘモグロビンが酸素を手放しやすくなる条件に「phが低い状態」とあったのは二酸化炭素が盛んに水素イオンに変換されている状態を指し、そのことは組織が酸素を使ってしまって新たに酸素を必要としている状態を指すのでオキシヘモグロビンは酸素を放出しやすくなるんです。

ハナシを戻します。

赤血球内でも血漿内でも「緩衝作用」といってphを一定に保とうとする力が働きます。具体的には増えてしまった水素イオンと何かと反応させることで水素イオンの量を減らそうとするのです。

血漿内においてはその役割を血漿タンパクが果たし、血漿を中性に保とうとします。

その反応については省略しますm(_ _)m

赤血球内においてはヘモグロビンが緩衝作用を担います。

その反応が(4)になります。

| H+ + Hb ⇔ HHb(カルバミノヘモグロビン)

|

オキシヘモグロビンでもデオキシヘモグロビンでも水素イオンと結びつきますが、オキシヘモグロビンと結びついた時には酸素を放出します。この反応が酸素を放出する3番目の反応となります。

二酸化炭素の運搬については水と反応して重炭酸イオンとなる他にカルバミノ化合物となる経路も存在します。

それが(5)です。

| CO2 + Hb-NH2 ⇔ H+ + Hb-NHCOO-(カルバミノ化合物) |

カルバミノ化合物とはタンパク質のアミノ基と二酸化炭素が反応して出来る化合物で、この反応で出来る水素イオンは(4)の緩衝作用により中和されます。

|

2007年10月31日初稿

|

赤血球のライフサイクル 赤血球のライフサイクル

骨髄で作られた赤血球は約120日で寿命を迎えるといわれています。

老化した赤血球は主に脾臓で破壊され、マクロファージによって貪食されてその一生を終えます。

なんと一日に2000億個もの赤血球が破壊されていますが、それと同じだけ作られてもいます。

破壊された後、そのまま体外へ排出されるわけではなく、かなりの部分で再利用されています。

下に赤血球のライフサイクルを図にしてみました。

「ヘモグロビンの合成」の項でヘモグロビンは「グロビン蛋白」「ポルフィリン」「鉄」の3つからなっているとお話しましたが、その3つとも様々に形を変えてリサイクルされています。

では順に説明していきます。

| グロビン蛋白の代謝 |

|

寿命を迎えたり傷ついて正常な機能を保てなくなった赤血球は脾臓や肝臓などでマクロファージによって貪食され、アミノ酸にまで分解されると再度たん白質の合成に利用されます。

|

| ポルフィリン(ビリルビン)の代謝 |

|

マクロファージによってグロビンとヘムと切り離された後、ヘムは2価の鉄と一酸化炭素(CO)とビリベルジンとに分解されます。

ビリベルジンとはポルフィリンがピロール4個を環状に結合していたものの一部が解かれて直列に4個ピロールが連なっている化合物で、胆汁の緑色色素です。

人の場合ではすぐに還元されて茶褐色のビリルビンへと変化します。ビリルビンは赤褐色の胆汁色素で、ヒトの場合は胆汁色素としてはビリルビンのほうが多いですが、草食動物ではビリベルジンの方が多いです。

さて、そのビリルビンですが、そのままでは脂溶性の為肝臓へ運べないので血漿タンパクのアルブミンと結合して肝臓へ運ばれます。そこでアルブミンとは切り離され、代わりにグルクロン酸による抱合という作用を受けて水溶性の抱合型ビルビリンへと変化します。

ワンコでいうと、ゲーした時に黄土色の液体を吐き出すことがあると思うのですがあれは胆汁ですのでその色の素だと思ってください。

抱合型ビリルビンは胆管を経て十二指腸から小腸へ胆汁として排泄されます。

小腸内では細菌の働きによってウロビリノーゲンへと変化し、さらにステルコビリノーゲン、ステルコビリンへと変化します。ウロビリノーゲンの80%はステルコビリンへとなり排便という形で体外へ排泄されます。ウンのあの色はこのステルコビリンの色だったりします。

そして残りの20%は吸収されて門脈から肝臓へ再度運ばれ、再び胆汁として小腸へ排泄されるという循環を繰り返します。これを腸肝循環といいます。

|

| 鉄の代謝 |

|

ポルフィリン(ビリルビン)の説明にもある通り、ヘムより2価の鉄として分解されます。

2価の鉄というのは体内では有毒な為、無毒化するためにトランスフェリンという糖タンパクと結びつこうとします。ですがトランスフェリンは3価の鉄としか結合しないため分解された2価の鉄はすぐに酸化されて3価の鉄となりトランスフェリンと結びついて、ようやく体にとって無毒な状態になります。

血中では全ての鉄はトランスフェリンと結合した状態で存在しています。

血中の鉄濃度はある一定の濃度に保たれています(恒常性といいます)が、その濃度を超えて鉄が存在するようになると肝臓にあるフェリチンと呼ばれる水溶性たん白質が鉄を受け取るようになります。フェリチンは中に空洞を持つ球殻状タンパク質で中に鉄を取り込むことで鉄を貯蔵することが出来ます。

こうして鉄を貯蔵することが出来る為、かなりの割合で新たな赤血球を作る為の鉄をリサイクルすることで賄っているのです。なのでそうそう簡単には貧血にはなったりしません。

赤血球を作る為に鉄が必要になると、血中にトランスフェリンと結合した3価の鉄は骨髄で赤芽球に取り込まれ、ミトコンドリアで2価の鉄に還元されポルフィリン、グロビン蛋白と結合してヘモグロビンになり新たな赤血球へと生まれ変わるのです。

|

|

2007年11月6日初稿

|