小野正嗣のあれこれR2

<小野正嗣のあれこれR2

朝日新聞の『文芸時評』という連載コラムで小野正嗣の書評を、ときどきスクラップしているのです。

このたび、図書館で『歓待する文学』という本を借りて読みはじめたので・・・

小野正嗣の説く文学、エッセイについてあれこれ集めてみます。

紙のデータとデジタルデータを重複して保管するところが、いかにもアナログ老人ではあるが・・・。

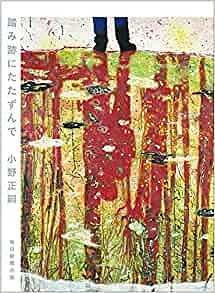

・踏み跡にたたずんで(2020年刊)

・「多和田語」の世界(2020年朝日に掲載)

・コンビニ人間(2020年朝日に掲載)

・翻訳文学、閉ざされた文化に架ける橋(2019年朝日に掲載)

・歓待する文学(2018年刊)

・獅子渡り鼻(2013年刊)

R2:『踏み跡にたたずんで』を追加

***********************************************************************

【踏み跡にたたずんで】

小野正嗣著、毎日新聞出版、2020年刊

<「BOOK」データベース>より

これは夢か現か幻かーなつかしくて不可思議。心をざわつかせる36編。土地と人々の記憶が紡ぐ珠玉の物語。芥川賞作家が放つ待望の傑作掌編小説集。

<読む前の大使寸評>

小野正嗣といえば、朝日のコラム「文芸時評」で見かけるが、その人が描く小説とは如何なるものか・・・気になるのです。

<図書館予約:(11/3予約、副本2、予約0)>

rakuten踏み跡にたたずんで |

『踏み跡にたたずんで』2:乳白色の吐息

『踏み跡にたたずんで』1:図書館司書とか、書店とか、翻訳などについて

***********************************************************************

小野正嗣が多和田葉子をいかに評価しているかを、紹介します。

朝日(文芸時評)「多和田語」の世界より

どこにも行けないので自宅で本を読む時間が増える。この機会を利用して古典に触れようと思う人も多いのではないか。

検察庁法改正案のせいか、三権分立との絡みで近ごろ名前をよく目にするようになったモンテスキュー。

一八世紀に活躍したこのフランスの思想家の名を一躍有名にした『ペルシア人の手紙』(田口卓臣訳、講談社学術文庫)の新訳が刊行された。

ぺルシャ人のユズベクとリカは、知的好奇心に駆られ、故郷をはなれ、フランスに向かう。滞在先のパリからこの異国の地で見聞した事柄を手紙にしたため友人たちに書き送る。

まったく異なるフランス人の風俗習慣に驚き、政治、経済、文化を問わず社会のあらゆる領域にはびこる堕落と愚昧を風刺・批評しつつも、主人公たちは自国第1主義に陥ることなく、専制君主の支配する母国の政治体制の問題点を冷静に考察する。

この小説でいちばん自由を奪われているのは、主人公ユズベクのハーレムに幽閉され、彼の部下に厳しく監視され続ける女たちだろう。だが最後の思わぬ結末が、たとえ悲劇的であれ、抵抗する女性の声を確かに届ける。優れた古典はつねに僕たちの<今>に応答することを痛感する、

そもそも本書は、ペルシャ人の手紙をモンテスキューがフランス語に翻訳したという体裁で書かれているわけだが、その日本語への翻訳がまことに素晴らしい。自分に宛てられた手紙であるかのように言葉がすっと頭に入ってくる。

本書も含まれる講談社学術文庫のここ数年来の、古典的な哲学書・思想書の新訳の充実ぶりには瞠目するものがある。遠くに感じられていた名著との距離がぐっと近づく。日本の出版文化の底力を感じる。

現代の傑作もまた過去の傑作につねに応答する。「翻訳」という点に注目すると、『ペルシア人の手紙』と似た構造を持つのが、多和田葉子の『星に仄めかされて』(講談社)だ。

これは三部作の第二部にあたる。第一部『地球にちりばめられて』(同)と登場人物は重なるが、単独の作品として読めるようになっている。

ドイツ語と日本語の両方で、詩や小説を続けている多和田であるが、この小説はどうやらそれらとは違う言語で書かれている。「クヌートは語る」という章題からも明らかなように、各章ごとに一人ひとりの人物が語るようになっている。この中で、日本人だと考えられるのは、HirukoとSusanooという人物だけだ。

なぜアルファベット表記? どうやらこの二人の生まれ育った列島はもはや地球上には存在しないからだ。二人は文字通りの<故郷喪失者>である。そればかりか二人の母語は消滅の危機に瀕している。

本書では失語症に陥ったとおぼしきSusanooを見舞うため、その友人たち、Hirukoをはじめ、言語学徒のクヌート、グリーンランド出身のエスキモー、男性として生まれるも女性として生きる選択をしたインド人などの魅力的な人物が、コペンハーゲンの病院を訪れる。

個々の人物の語りには、言語の音楽性や物質性に敏感な多和田らしい日本語の慣用句や同音異義語を駆使した言葉遊びがちりばめられる。

『献灯使』(講談社文庫)の英訳が全米図書賞翻訳部門を受賞するなど、多和田が各国語に翻訳されていることを思い出し、こんな言葉遊び、翻訳できるのかな、と想像をたくましくした瞬間、ハッとする。

登場人物たちのほとんどが非日本人である以上、各章の語り手はそれぞれの母語であるデンマーク語やドイツ語で語っているはずだ。つまりこの小説こそが「翻訳」なのだ。

(中略)

多和田葉子の言葉は、日本語でもドイツ語でもなく、地球上のどこからでも見える夜空よりも広大な言語と言語の<あいだ>にちりばめられた美しい星々のように輝いている。

|

***********************************************************************

『文芸時評』で村田沙耶香の「コンビニ人間」が評されているので、見てみましょう。

2020.1.29偉大な世界文学 僕たち誰もが「コンビニ人間」:小野正嗣より

昨年10月にイギリスに行ったときのことだ。ロンドンの書店で堆(うずたか)く積み上げられていたのは、オーシャン・ヴオン(Ocean Vuong)という1988年生まれのベトナム系アメリカ人詩人のデビュー小説だった。

数々の絶賛の言葉が読めたが、イギリスの若手作家のなかでとりわけ評価の高いマックス・ポーターが、「いまやサイゴン生まれの若きゲイ詩人が〈偉大なるアメリカ小説〉を書くのは当たり前だと思える」と讃辞を寄せていたのが印象に残った。

『地上で僕たちは一瞬だけ輝かしい』とでも訳せるタイトルのこの小説は、英語が読めない母に向けて息子(作者)が、英語で書く手紙という形式を取り、ベトナム戦争を経験した祖母、彼女がアメリカ兵とのあいだにもうけた娘である母との、アメリカ東海岸の地方都市での慎ましい生活が回想され、祖母と母の複雑な過去が語られる。

そして、たばこ農園でのアルバイト(労働者は中南米からの移民ばかりだ)で出会った少し年上の貧しい白人少年との性体験、友愛が、みずみずしい文体で描かれる。語られる内容によって言葉のリズムや速度が変化するところも素晴らしい。

語り手と恋人の少年が自転車で夜の街を駆け抜け郊外の高台に至る場面は、どこにでもありそうな地方都市の風景を心奪う美しさに変える。

だが、人種差別、貧困、DV、そして語り手の大切な友人たちの命を奪うオピオイド(麻薬性鎮痛剤)依存症など、〈私〉を語ることがアメリカという社会の抱える闇をも浮き上がらせることになっている。

その意味でこれは〈偉大なるアメリカ小説〉なのだろう。ヴオンの小説は、近々翻訳されると聞いた。日本語で読めるのがとても楽しみである。

ヴオンの本の山を見て、一昨年10月にイギリスに行ったときの記憶が甦(よみがえ)る。チェルトナム文学祭というイギリス最古の文学祭に参加したのだが、そこで日本の小説の英訳が大量に積み上げられているのを目撃したのだ。

村田沙耶香の『コンビニ人間』(文春文庫)である。文学祭には村田氏も招かれていて、僕は入れ違いでの到着だったのだが、静かな田舎町なのに「コンビニ」だらけと言いたくなるほど、日本文学の話になれば、この作品に言及する人が多かった。

昨年10月の訪英の際には、二名の同僚とともに、オックスフォード大学で現代日本文学について話す機会があったが、同大の日本文学の教授もまた、『コンビニ人間』の魅力について熱く語っていた。

1月に訪米し、大学の創作学科で教える若手の作家たちと話した際も、『コンビニ人間』が話題になった。

『コンビニ人間』には、現代日本社会に固有の特殊性が描き出されて、それが日本に興味を持つ海外の読者に訴えかけているのだろうか。

決してそれだけではない。「コンビニ」という「全体」を円滑に機能させる「部品」として生きることに安らぎを見出し、コンビニ的な規範にとことん同化する主人公の姿に、グローバル化した現代世界に生きる誰もが、文化的な差異を超えて〈私〉の姿を認めることができるからだろう。僕たちの誰もが「コンビニ人間」だ。

(後略)

|

***********************************************************************

『文芸時評』で翻訳文学が語られているので、見てみましょう。

2019.12.07翻訳文学、閉ざされた文化に架ける橋:小野正嗣より

今年で3回目となるヨーロッパ文芸フェスティバルが、11月初旬、東京にあるEU加盟国の文化施設を中心に開催された。

僕はドイツ、チェコ、ベルギー、イタリア、ポルトガルから来日した作家たちの参加するパネルディスカッションの司会を務めた。

ベルリンの壁の崩壊から30年の節目の今年、議論の主題は「壁を壊すこと、橋を架けること」だった。

実は、昨年も同様のパネルの司会をしたが、参加作家の作品の翻訳がほとんどなく、作家たちを紹介することのむずかしさを感じた。

ところが今年は、関係者や出版社、翻訳者の尽力があって、フェスに合わせて、イタリアとポルトガルの現代作家の短篇アンソロジーが刊行された。前者が『どこか、安心できる場所で』(国書刊行会)、後者が『ポルトガル短篇小説傑作選』(現代企画室)である。

両アンソロジーには本邦初訳の作家が多く含まれ、各短篇の主題も手法も実に多様である。しかし、日本社会に生きる僕たちが感じる不安や疑問に呼応する部分が随所にあって、同時代の外国文学を読む醍醐味(だいごみ)を存分に味わえる。

そもそも日本にも豊かな現代文学があるのに、なぜわざわざ外国文学を読まなければならないのか。

その問いに答えてくれたのが、11月上旬にアンスティチュ・フランセ東京で対談する機会を得た、アルジェリアの作家カメル・ダーウドだ。

(後略)

|

***********************************************************************

【歓待する文学】

小野正嗣著、NHK出版、2018年刊

<「BOOK」データベース>より

文学は私たちの心にどう入り込み、個人の生活や社会に影響を与えるのか。芥川賞作家である著者が欧米、アフリカ、中東、アジアの選りすぐりの作品を紹介。書き手がどのような土地に根ざし、どういう言語で作品を生み出したのか、それが読み手にどう作用するのかを探る。

<読む前の大使寸評>

追って記入

rakuten歓待する文学

|

***********************************************************************

<『獅子渡り鼻』1>

図書館に予約していた小野正嗣『獅子渡り鼻』という本を待つこと6日でゲットしたのです。

小野正嗣といえば、朝日のコラム「文芸時評」を連載中であるが・・・

多和田葉子の作品や言語に関する記事が多いのです。

多和田葉子を高く評価する小野正嗣の中編小説とはどんなかな、と思った次第でおます。

【獅子渡り鼻】

小野正嗣著、講談社、2013年刊

<商品説明>より

入江と山に囲まれた土地を舞台に、その母の故郷を頼ってやってきた10歳の少年「尊(たける)」を主人公に、ある夏の彼の生活を描く。都会で心身不自由な兄と、男にだらしなく家に寄りつかない母と暮らしていた尊は、母の親戚に連れられ、母が大嫌いだった田舎へとやってきた。豊かな自然、素朴な人々、現実を超えた霊的な存在に触れ、尊は再生していく。児童文学、神話、近代小説、叙事詩……あらゆる形式を超えた奇蹟の物語です。

<読む前の大使寸評>

小野正嗣といえば、朝日のコラム「文芸時評」を連載中であるが・・・

多和田葉子の作品や言語に関する記事が多いのです。

多和田葉子を高く評価する小野正嗣の中編小説とはどんなかな、と思った次第でおます。

<図書館予約:(10/9予約、副本2、予約0)>

rakuten獅子渡り鼻

|

冒頭の語り口を、ちょっとだけ見てみましょう。

p3~5

きらいだったのよ、大きらいだったのよ、あんなところからはとにかく早く出て行きたかったのよ。

風にこすれる草の葉のように母は囁いた(ささやいた)。そのときの母がどんな顔をしていたのか。顔は思い出せなかったので、声を思い出そうと尊(たける)は目をつむった。すると草の葉が見えた。水が足りないのかしょぼんと萎れ、どこか元気のない草の葉。思い出そうとすればするほど、その端から葉はこすられ、ちぎられ、ところどころに変色した部分が目立ちはじめた。

どんな虫が、母の声でもあるはずの、この風に揺れる重なりあう草の葉を食べているのだろうか。その虫を探して目を凝らせば凝らすほど、緑の広がりに点々と現れていた茶色のしみが広がっていった。母の声を思い出したいという彼自身の強い思いが葉を食い散らかすたちの悪い虫なのだと気づくには、たぶん尊は幼すぎた。食べつづけていれば、この幼虫はそのうち、むさぼり尽くしたつぼみの代わりに蛹(さなぎ)となり、花が咲く代わりに羽化する。

そのとき同時に、母の声が、それどころか表情も取り戻される。しかし、虫の体液と肉と混じり合い、声にしても顔にしても、蝶の幼虫と成虫が似ても似つかないように、母のものとはまったく別のものになっているのだろう。そのうち日が暮れはじめ、草むらの上に降り注いでいたかすかな光がさらに弱まり、周囲は暗くなっていく。

きらいだったのよ、大きらいだったのよ。

声なのか草の葉のこすれる音なのか、だんだんとかすれていく。闇と静寂。それからどのくらい時間が経過いたのか、一瞬か一日か、周囲は明るくなっている。淡い光に照らされた事物いつもと変わらないのに、いつもと変わらないからこそ、相変わらず尊は母がきらいな、大きらいなこの場所にいて、やっぱりそばに兄の姿はなかった。尊に母と兄がいないように、事物のなかにだって影を失ったものもあるかもしれない。

しかし、尊にはここがそんなにひどい場所だとは思えなかった。目をつもっていると波の音が聞こえてくるくらいすぐそばに海があった。

|

***********************************************************************

()