|

|

|

カテゴリ:真空管

よくネットで「6AU6の代わりに12AU6を挿してちゃんと動いてる」という話を目にしますが、

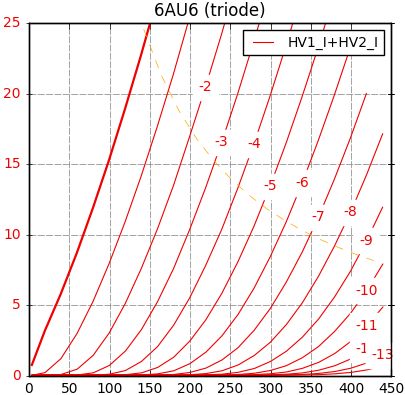

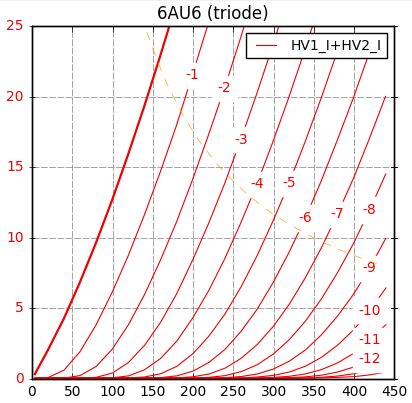

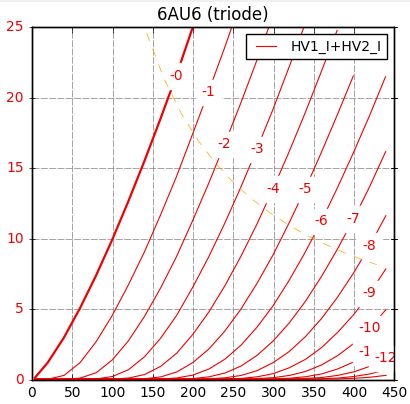

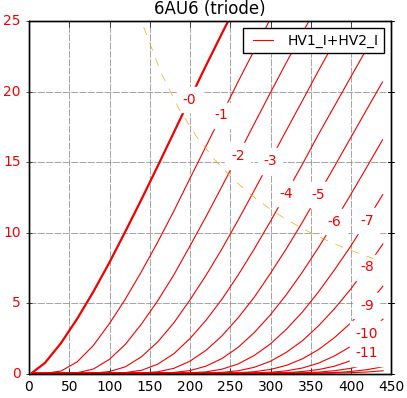

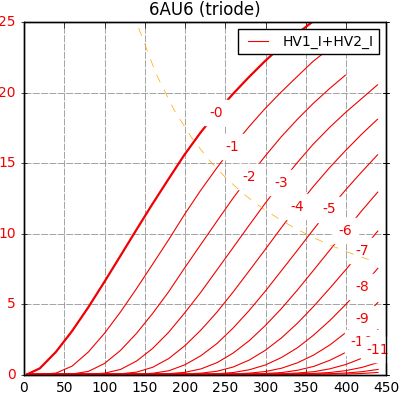

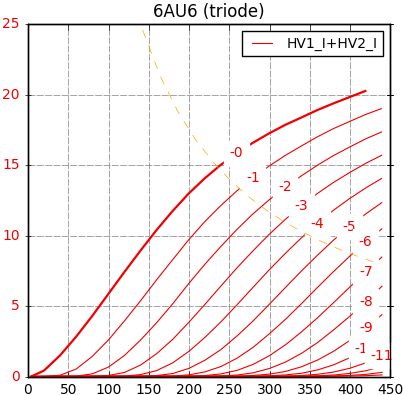

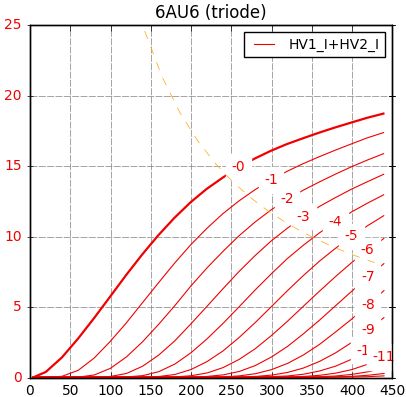

「どの程度、正しく動いているか」を知りたいですよね。 そこでetracerを使って日立の6AU6A(12AU6を持ってません)のヒーター電圧を6.3Vの半分以下の3.0Vまで下げて測定してみました。(6AU6ソケットに12AU6を挿したのとほぼ同等) ヒーター6.3V0.30Aのときの特性です。  これを基準に見ていきましょう。 Ep200VのEg1-3.3Vで IP=8.62mA、rp=7423Ω、gm=5031μS、μ=37.3V/Vでした。 ヒーター5.0V0.26Aのときの特性です。  Ip特性が寝てきましたね。 gmが下がり、rpが上がった感じでしょうか。 ヒーター4.0V0.22Aのときの特性です。  更に寝てきましたが、全体的に寝ている感じで、崩れた様子はありません。 ヒーター3.5V0.21Aのときの特性です。  能力的には結構落ちましたが、まだいけます。 ヒーター3.2V0.20Aのときの特性です。  おやおや、12mA付近から倒れ始めましたね。 Ep200VのEg1-3.3Vで IP=3.01mA、rp=15579Ω、gm=2024μS、μ=31.5V/Vでした。 6.3V時のIp(8.62mA)くらいに合わせて測定すると、 Ep200VのEg1-1.4Vで IP=8.62mA、rp=15151Ω、gm=2883μS、μ=43.7V/Vでした 12.6Vの12AU6と6.3Vの6AU6用ソケットの関係に例えますと、このあたりでしょうか。 gmの低下は予想通りですが、rpが倍になっていますね。 そうすると回路の元々の抵抗値が、この状態での6AU6には重すぎる事があるかもしれません。 ヒーター3.1V0.21Aのときの特性です。  ああ、結構倒れますね。 ヒーター3.0V0.19Aのときの特性です。  これは完全にダラーンとしてしまいましたね。 しかし、まだそこそこ使える領域はあります。例えば180V5mAをアイドリングとして振ったら、それほど歪むとは思えません。 もし専用回路を組むなら、Ip低めで負荷抵抗高めが宜しいのではないでしょうか。 今回は6.3V管の6AU6に対してヒーター電圧を3Vまで落とす実験をしました。 結論として、大変乱暴な言い方ですが、 「6AU6の代わりに12AU6を挿しても、そこそこ動くのではないか」 といってもよさそうな結果になりました。 今回の結果は、6AU6のカソードに余裕があるから出来たのかもしれません。 ですので、他の6AK5とかそういう球で同じ結果になるかはわかりません。 最も重要なのは、gmが下がってrpが上がってしまうこと。 つまり正常動作に合わせた回路の抵抗値などは、ヒーター電圧を絞って能力が落ちた真空管にとってはきちんと合わない回路になってしまいます。 あと重要なことですが、カソード温度が低い状態で長時間運用するとエミッションが極端に落ちてきます。 その場合は、ヒーターの定格運用を暫く行うと改善するそうです。 しかし、もしもヒーターの能力を落としたときに自分の好みの音が出たのなら、それはそれで良いとは思います。 だって、それは自分の真空管ですし、自分が楽しむオーディオなのですから。 (前記の通り、電圧が低い状態での長期間運用はエミッションが低下しますので、定期的にヒーター定格電圧でのカソード焼きが必要になります) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

Feb 26, 2023 12:53:03 PM

コメント(0) | コメントを書く

[真空管] カテゴリの最新記事

|

|