|

|

|

カテゴリ:若い教師への算数指導のアドバイス

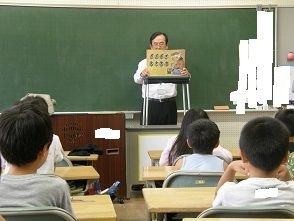

脳梗塞から退院して、久しぶりに市内南の小学校で授業と歌の会をさせていただきました。算数の授業では4年生の割り算の最後の場面「暗算」でした。授業の始めにシェークアウト「避難訓練」1次避難で、指示に従って机の下に身をかくすというものでした。ここまでは担任の先生にお任せし、残り35分の中での暗算の授業でした。ここでは「74÷2」などや「740÷2」などの計算です。ここでもひっ算を使わないで計算するのですが、39+28の計算から入ってみました。子供からは1の位の9+8=17だから十の位の3+2+1で全体の答えが67になります、という考えを引き出してみました。そこで今まで暗算でも少しの工夫があればうまく行きそうだねという思いを持たせ、割り算の暗算でも何か工夫ができるかなあ、という発想を持たせることにしました。そして「74÷2」計算させます。ひっ算はしないで計算することや、サクランボ計算を使っても良いことにしました。机間指導で見て回ると74÷2=(60+14)÷2の方式で考えている子が多かったようでした。なぜ60にしたのかを問うことにして、挙手した子に式と答えを黒板に書かせ、説明させました。ここで良かったねと終わりにしてしまわないことです。なぜ「74=60+14」にしたのかを吟味していく過程が大切なのです。充分に理解していない子もたくさんいます。その子たちが理解していくまでの時間を掛けていく必要があるからで。ここで終わると教師とできた子だけの情報で全体に共有されないからです。そこで74を60と14に分けたことをなぜそう考えたのか説明してくれる子を挙手させ、説明させました。それによると60は2で割れるから計算しやすいとのことでした。大筋で理解できたところで、別のやり方はないかと聞くと、「74=70+4」70も2で割ると35になるので4÷2=2、35と2を足して37と答えてくれました。74÷2=(60+14)÷2=(70+4)÷2でも良いことに気づかせ両方の考えをノートに書かせました。子供がノートしている間に、74÷2=(80-6)÷2の考えもあることを話、どれを使うかは自分が決めればいいことや、工夫して計算することの大切さを話ました。その後に練習問題をさせ〇つけをして、時間が来てしまいました。ここでは分割してサクランボ計算ができることがねらいではありますが、工夫して計算することが最終目的なのだと思います。この「工夫して計算する」ことは、どうなればいいという形がありません。ここが数学的な考え方や算数的な考え方の捉え方の難しいところなのですが、実際の場面で若い先生方に伝えていくしかないかなとも思います。この後に「分配の法則」「結合の法則」「交換の法則」の指導が出てきます。4年生や5年生6年生でも登場します。中学校でも1年生で早速登場します。そのあと4時間目では2年生との紙芝居と歌の時間です。出会いの楽しい時間です。来週はこの学級で授業させていただきます。子供たちから元気をいただき楽しい1日でしたが、今家でぐったり寝てしまいました。やはり疲れの回復が以前とは異なります。今はここまでやればこうなるというテストリハビリ段階です。

「君をのせて」「勇気100%」「365日の紙飛行機」などを歌いました。 「君をのせて」「勇気100%」「365日の紙飛行機」などを歌いました。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2018年06月12日 18時00分32秒

|