|

|

|

カテゴリ:美術

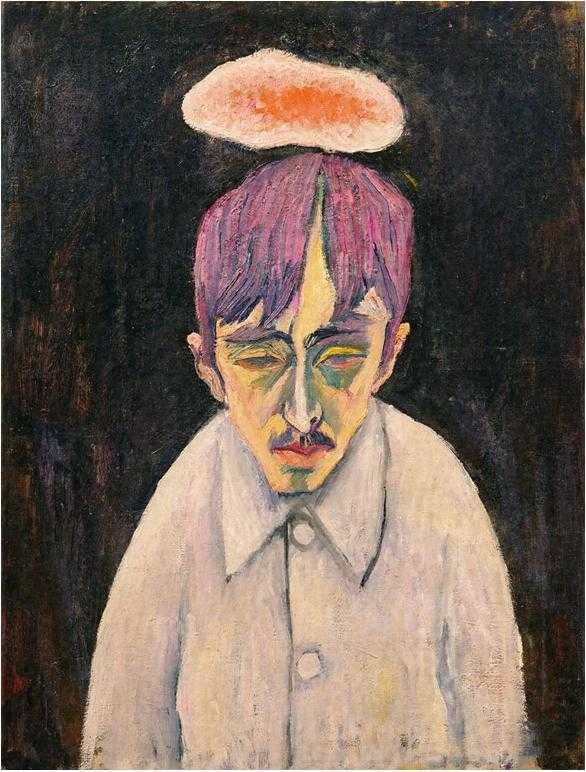

「裸体美人」万鐵五郎 1912年(大正元年)東京国立近代美術館 これは、日本におけるフォーヴィスムの幕開けを告げた記念碑的作品、萬鉄五郎(よろずてつごろう)の「裸体美人」です。一見、子供が描いた下手な絵のように見えるかもしれませんが、れっきとした東京美術学校(現、東京藝大)の卒業制作であり、2001年に重要文化財に指定されました。 当時の東京美術学校西洋画科と洋画界は、黒田清輝を頂点とする「外光派」と、19世紀のフランスをモデルとする、アカデミスムが一体となって、圧倒的な勢力を有していた時期です。その為に、萬鉄五郎は、後に重要文化財に指定された名作を描いたにもかかわらず、彼の卒業時の成績は、下から4番目でした。 ところで、この絵を横向けにすると気づくことですが、青空の下で横たわりながら、観客に視線を投げかけるポーズは、マティスのフォーヴィスムの傑作「青いヌード、ビスクラの思い出」にそっくりです。また、左足を右足に重ねたところは、マネの代表作「オランピア」と同じです。  その結果、モデルは悩殺ポーズのまま、空に昇るかのような印象を、見る者に与えています。その青空には、赤みを帯びた綿菓子のような雲が浮かんでいて、その両側から、真っ赤な木が空に突き抜けています。この綿菓子状の雲は、同じ年に制作された「雲のある自画像」(岩手県立美術館)でも使われています。  この様に、「裸体美人」は、ヨーロッパの巨匠たちの画法を上手に組み合わせた上、平面性、原色の使用、荒らしいタッチ、即興性等、フォーヴィスムの要素を完全に満たしています。 彼が一枚の絵に、これほどまで多くのフランスの巨匠たちの要素を取り入れることができたのは、明治末期より、欧州帰りの画家や文学者たちによって、印象派、ゴッホ、ゴーギャン、マティス、セザンヌ等の作品が、たとえ白黒の複製画であっても、次々に紹介されていたからです。 その中でも、1910年(明治43年)に創刊された同人雑誌「白樺」を通じて、当時のトップ・スターであったロダンを始めとして、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌと言った反アカデミスムの前衛芸術が日本に紹介されました。 とりわけ浅井忠に師事した画家であり、美術評論家でもあった齋藤与里(さいとうより)は、1906年から1908年までフランスに留学して、帰国後は、「白樺」にゴッホとゴーギャンを紹介しました。1911年第2巻10号では、ゴッホの作品5点を写真と解説付きで発表し、「裸婦美人」の制作年1912年(大正元年)には、「白樺」第3巻7号にゴーギャンに関する論文を発表しました。 黒田清輝が1896年に東京美術学校に迎えられて、西洋画科が創設されてから、すでに16年が経過していました。しかし、黒田清輝がモデルとした19世紀末のフランス美術界は、ポスト印象派、象徴派、ナビ派、アール・ヌーボー、フォーヴィスム、そしてキュビスムへと、急激な変革を遂げていました。それらの新芸術の波を、複製画であっても知った若者たちが、日本流アカデミスムの殻を打ち破ろうとしたのは、必然的な流れであったと言えます。 しかし、萬鉄五郎が日本近代美術の巨匠となったのは、美術の大局的な流れを敏感に感じ取って、それを誰よりも早く自分の物として消化したからに他なりません。彼は、斎藤与里(さいとうより)、岸田劉生(きしだりゅうせい)ら、総勢33名で、1912年10月、京橋の読売新聞社の会場を借りて、「ヒュウザン会」展(後にフュウザン会と改名)を開催しました。これは我が国における、最初のアンチ・アカデミスムの前衛美術展となりました。フュウザンとは、デッサンに使う木炭のことです。 フュウザン会は2回の展覧会しか開催できず、たった半年間の極めて短命に終わりましたが、文展(日展の前身)に対抗して、ポスト印象派とフォーヴィスムの影響を受けた在野団体展として、その後の、我が国における、多様な美術の発展の契機となりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021.07.04 12:20:19

コメント(0) | コメントを書く |

|