|

|

|

カテゴリ:スクラップブック

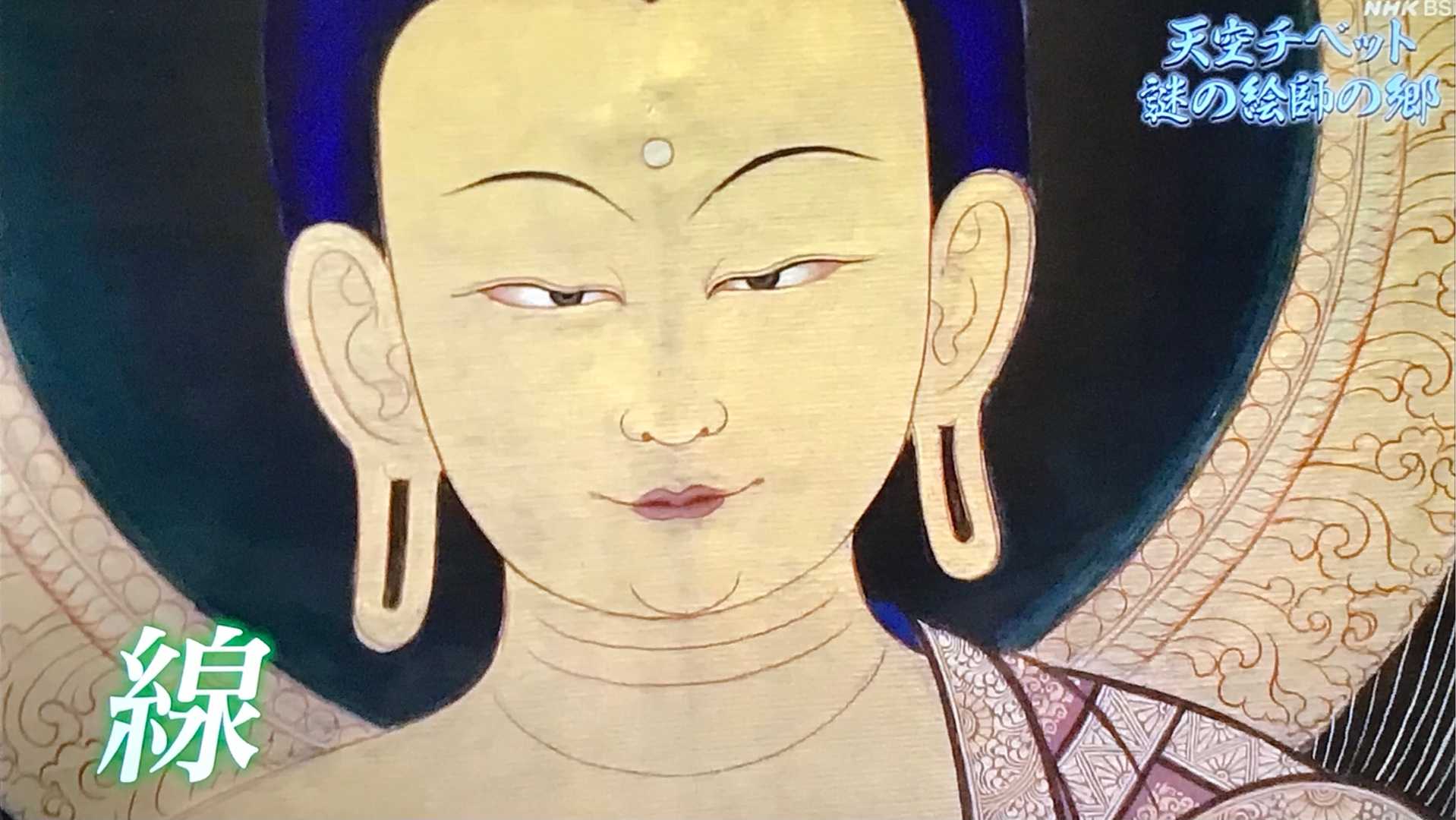

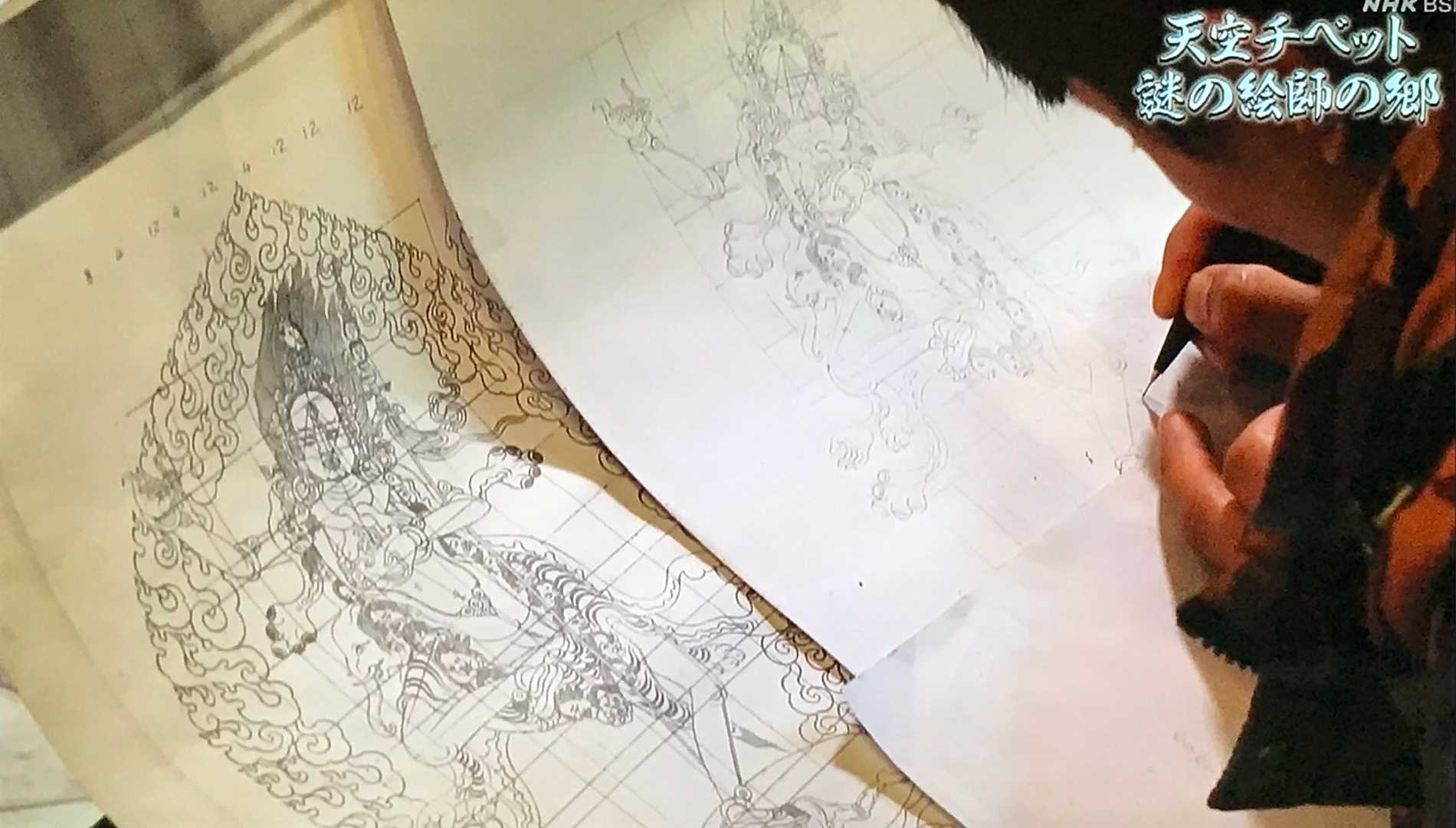

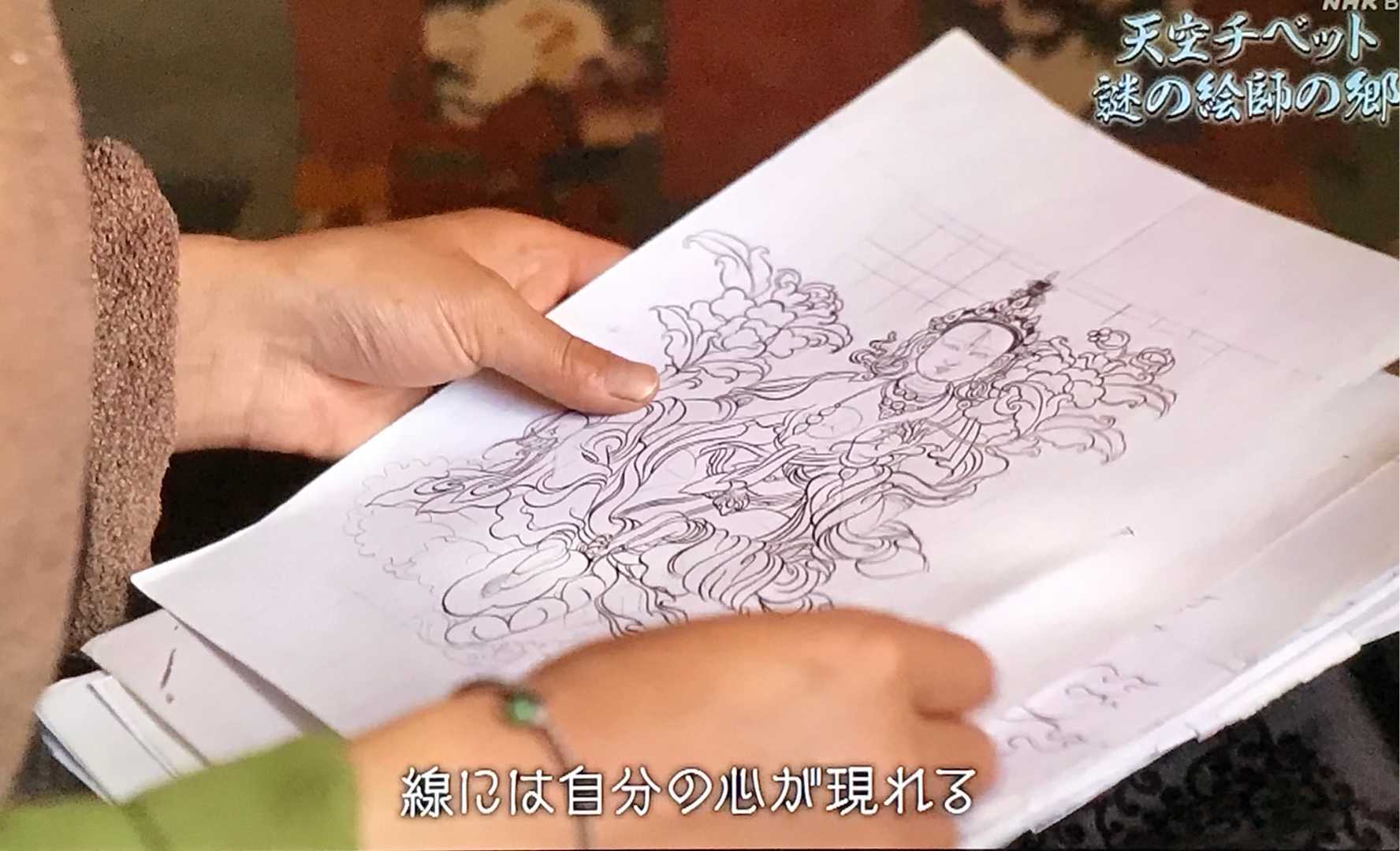

タンカ伝習所            マンダラとは何か 正木晃 NHKブックスより 二つの問い マンダラは、インド大乗仏教の最終ランナーだった密教が、絶対の真理と信じるところを、言葉ではなく、視覚をとおして、象徴的に表現しようと開発した図像である。 心身の相関や極微と拡大の相関を説く密教の立場からすれば、心の構造図とも、宇宙の構造図ともいえる。 そのマンダラを、過去の遺物にとどめておくのではなく、現代社会に寄与できる知恵として、よみがえらせたい。 それが、私が本書をしたためる動機である。 そのためには、以下の二つの問いがけっして欠かせない、と私は考える。 マンダラとは何か? マンダラは現代社会に寄与できるか? この二つの問いは、互いに深くかかわり合っていて、どちらか一方が欠けては、私が本書をしたためた動機は成就しない。 だからこそ、この二つの問いを、本書のテーマに設定したのである。 精神医学との深いかかわり そもそも私の場合、チベット密教研究そのものが、精神科医の加藤清先生から依頼されたことに端を発している。 それまで日本の密教を中心に研究していた私に、 「チベット密教のなかに、心身を病む人々を救済できる知恵や方法があるかもしれないので、正木さん、研究してくれないか」 とおっしゃったのである。 (中略) ひょっとしたら、現代社会の心身の不調に悩み苦しむ人々にとって、マンダラが福音となるのではないか。 あるいは、かつてないくらい息苦しく画一的な教育環境にさらされている子どもたちにとって、マンダラはその可能性を広げる手段となるのではないか。 この延長線上に、新たなマンダラ論を構築できるのではないか。 そんな思いをいだいて、私は本書をしたためた。 ユングとマンダラ 現代におけるマンダラ論をうんぬんするとき、絶対に無視できない存在が、スイスの精神医学者、カール・グスタフ・ユングである。 ユングといえば、分析心理学の創始者として有名で、日本で河合隼雄氏がその導入に大きく貢献したことで知られる。 ユングの数ある業績のうち、とくに大きいのは、「原型(アーキタイプ)」というコンセプトを提唱した点だろう。 ユングは、精神病者の幻覚や妄想が、個々人の環境や体験を超えて、昔からある神話や伝説などと共通するパターンのうえに成立している事実を発見し、その共通するパターンを原型とよんだのである。 ユングはこう考えた。 人間の無意識は、個人的無意識と普遍的無意識の二つの層からなっている。 このうち普遍的無意識は、全人類に共通していて、ここにこそ原型が存在する。 そして、原型そのものは、あくまで無意識の領域にひそんでいるので、これこれのものだ、という、はっきりしたかたちでは知覚できない。 しかし、原型的なイメージのかたちで意識によって把握され、宗教的なシンボルなどを形成するのではないか、と。 (中略) マンダラが出現するとき そんなユングが、マンダラにたいへん強い関心をしめした。 ユングのマンダラに対する関心は、二つの方向から芽生えた。 一つは、ユングの個人的体験にゆらいするものであり、もう一つは精神を病む人々を治療するなかで見出したものである。 とくにマンダラというシンボルは、患者がどのような状況にいるときに描き出す傾向が見られるか、を観察した結果、統合失調症(精神分裂病)の患者が、失見当識の状態にあるとき、つまり「私は誰?なぜここにいるの?ここはどこ?いまはいったいいつか?」というふうに、自分自身が、いま、どういう状況に置かれているのか判断できない状態、ややむずかしくいえば、自分自身に対する根本的な見当付け健常に機能していない状態にあるとき、その傾向があることをユングは発見したのだ。 さらに観察をつづけていくと、病状が悪化する時期よりも、回復しようとする時期に、マンダラは出現する頻度が高くなる事実にも、ユングは気付いた。 主体性を喪失し、極端な没個性の状態に陥っていた患者に、「個性化」といって、一人ひとりの個性がよみがえってくる過程で見る夢や、ユングが開発した能動的想像法を実践している最中に、もっとも鮮烈なマンダラのイメージが浮上してくると、ユングはいう。 (中略) これらの観察例から、ユングはこう結論付けた。 マンダラは秩序の、そして心の統合と全体性の原型であり、患者みずからを治癒しようと、ほとんど無意識にこころみるときに出現する。 したがって、マンダラは、象徴という手段をとおして、対極にある存在どうしの熾烈な葛藤を調和にみちびき、崩壊していた秩序を再統合し、その結果、患者と世界が和解してゆくために、きわめて有力な方途になりうると。 精神医学と密教のはざまで これは、あくまで私が自分の体験をとおして得た個人的な見解だが、密教の修行というものは、過酷な試練を課すことで、心身をきわめて深刻なまでの過労状態にみちびき、健常な心身をいったい解体し、そのうえで再統合しようとする試みを含むのではないか、と思われる。 (中略) また、修行が過酷にすぎた結果、精神に異常をきたして、もとの状態にもどれなくなった例も、実際に見られる。 私がかつてチベットで遭遇した若い密教僧は、両眼がまるで水銀のようにギラギラと輝いていた。 眼が美しいことの形容の「キラキラ」というが、それとはまったく異なり、一瞬見ただけでも背筋が寒くなるような、まさに異様な輝き方で、ゾッとしたことを、いまでもよくおぼえている。 精神科医の加藤清先生にうかがった話では、統合失調症が発症する直前に、そのような兆候があらわれることがあるという。 もし、この仮説が成り立つとすれば、密教がマンダラを多用してきた理由の一端が理解できるのではないか。 すこぶる乱暴な表現をするならば、密教修行におけるマンダラの効用の一つは、いったん意図的に解体された心身を、再統合するために、いわが霊的な装置として機能することにある、そう私は考えている。 ************** 個人を取り巻く社会環境が悪化して、生命や未来に絶望して自我が他者によって破壊された時、自己治癒力として、マンダラが求められる。 今ほど、コロナ禍で破壊された秩序と救いと希望と勇気が求められている時ではないだろうか。 マンダラは、個人一人一人の持つ自己再生力に活力を沸き起こす象徴になるのではないだろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[スクラップブック] カテゴリの最新記事

|