|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

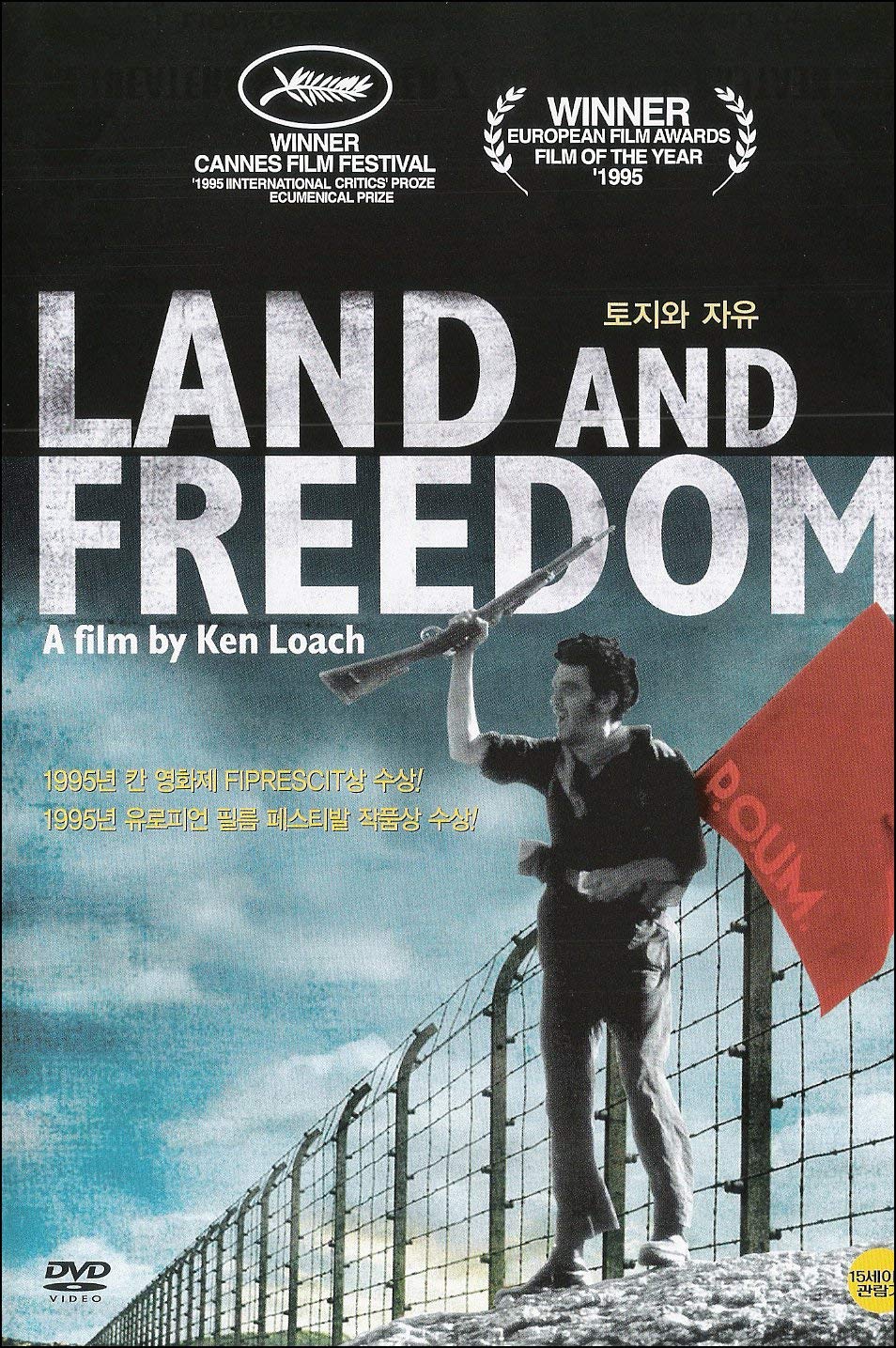

これは、もうだいぶ前の早朝、屋上、どこにも出掛けなくても「バード・ウォッチング」(笑)、目の前で、「ばっちりやってね」と鳴いてくれた、シロガシラ(ヒヨドリ科)  捕まってしまったバッタ君の恐怖を思い浮かべると、身も縮む思いだが、普段もっぱら「果実食」のこの鳥が、こんな動物性たんぱくを要するのは、「育雛期」、だからなのである。シロガシラ(ヒヨドリ科)  階段を下りて、郵便受けを見に行く、もちろん(笑)、何も来ていない。昔読んだガルシア・マルケスだったと思う、「大佐に手紙は来ない」という短編があった。郵便を運ぶ船が着くたびに波止場まで出かける「大佐」の話だった。で、そんな風にどこにも出掛けなくても、お隣の垣根に咲いている、ヘクソカズラ(アカネ科)。    またしても、トイレの窓から(笑)、絶叫メジロ(メジロ科)。先日来のものと、「同一個体」なのか?気になるところだが、やっぱり、写真を拡大してみても、わからない。「舌切り雀」などと言う昔話が存在するのは、昔の人が、こんな小さな鳥にも、私たちと同じような「舌」があることを、「見て」、「知って」いたからに他ならない、ということに気づく訳だ。 目次:「国際共産主義運動」そのものが、負った、一つの「トラウマ」体験、について/絶対「負けない」議論です。そこが「トートロジー」に似ている、と思ったんです/ようやくこの最終章に来て、「共感」に似たものをもつことができたのも、・・・「夜明け前」読了/ハルツームから伝わるその記事/「方丈」、とは?/「まことの人の形なり」、浮舟と横川の僧都/「黄色い本」、の探究/世界には、しかし、「失うもの」を何一つ持たない人々が、数多存在していることを、私は知っているから/「誰がために鐘は鳴る」、読了/「ビーグル号航海記」、「南方郵便機」、「悲しき熱帯」  旧暦五月九日の月。 今、調べてみて、思い出しました。その映画、私も観ましたよ。きっと、そのときには「感動」したはずなんだが、おぼろげにしか覚えていないのは、おそらくそのときには、ジョージ・オーウェル「カタロニア賛歌」を既に読んでいて、一応、その従軍記を「ベースにしている」とうたわれたこの映画の、「この細部が違う」、などと言う「不満」があったからかも知れません。 せっかく、いい話を持ち出してくださったのに、あるいはそれに冷水をぶっかけてしまうことになるやも知れないことを恐れますが、「スペイン内戦」は、掲げられた「理想主義」に比して、その結末、ただ「敗北」しただけではない、その「敗北」にいたる、あらゆる道程に、裏切り、内紛、猜疑、陰謀、およそ想像しうるあらゆる醜悪なものが凝縮していて、数多の人々が、必ずしも「敵」ではない者の手で、殺害されたり傷つけられたりし、関わった人々の記憶の中にも、終生、消えることのない傷を残してしまった、「国際共産主義運動」そのものが、負った、一つの「トラウマ」体験だった、ことが、たとえば、私なんかにとっても、いまだに関心を持ち続けてしまう、根拠なんですね。少しも傷は癒えていない、と言えるのは、その後の、今日にいたるまでの、あらゆる、「第三世界」、アフリカ、中米、東南アジア、中東、の「民族解放闘争」には、この「トラウマ」が、影を落とし続けていた、とさえ思えます。「冷戦」時代の、「代理戦争」は、米ソがそれぞれ軍事援助をするゲリラ組織同士が、「現地人」同士が、「血で血を洗う」、「内戦」として戦われましたが、アメリカが「資本主義」、ソ連が「社会主義」を代表していた?とんでもない、そんな単純なものでは、全然、なかった、同じ「マルクス・レーニン主義」を掲げ、「民族解放」を標榜する組織同士が、「敵」以上に激しく敵対し、あるものはソ連に援助を求め、ソ連の「介入」を嫌うものは、中国に頼り、アメリカは、ソ連との対抗上、中国派を支持する、そんな「利害関係」が錯綜する中では、誰が真・に・人・民・の・利・益・を・代・表・し・て・い・る・か・?、という、疑いもなく正当な問いにさえ、にわかには答えられなかった。 1930年代初頭、ドイツでは、「国家社会主義ドイツ労働者党Nazi」が、イタリアでは「ファシスト党」が台頭、ソ連では、スターリンが、かつてのロシア革命時の「盟友」のほとんどすべてを、失脚に追い込み、独裁を実現しつつあった。「赤軍」の創設者トロツキーが、現・カザフスタンのアルマ・アータに流刑に処せられるのが、1926年、コンスタンチノープル(現・イスタンブール)への追放の四年間を経て、ようやくヨーロッパに戻り、スターリン派に対抗する「左翼反対派」の国際組織、「第四インターナショナル」の創建に着手するのが、1933年。ヨーロッパの南西の辺境、スペインでは、カトリック教会と、大地主層が、諸・王党派と結びついて強大な権力を手にしていた。それに対して最も強力な組織的抵抗を示したのも、これも他のヨーロッパ諸国とは大きく異なり、もっぱら、19世紀の「第一インターナショナル」時代に、マルクス派に叩き潰された、とも思われていた、プルードン、バクーニン、クロポトキンに始原する「無政府主義者・アナキスト」だった。 ここに一人の軍人、フランシスコ・フランコが、「労働者革命」を恐れる地主階級、僧職者の支持を集め、植民地モロッコで挙兵、これが「内戦」の開始を画することになる。「ファランヘ党」、「矢を束ねると折れることはない」、と、まるで毛利元就の様ですが、そういう「結束」という意味を持ったスペイン語ですが、これはイタリア語の「ファッショ」と同根だった筈です、と彼らは名乗ることになる。これに対抗して首都のマドリッド、及び、最先端の工業・商業都市であったカタロニア・バルセロナの、「共和国」を守る、「労働者」部隊の圧倒的主流派は、アナキストCNT(全国労働総同盟)、ついで、社会党系のUGT(一般労働組合)、これに対して「スペイン共産党」は、ほとんど影響力をもっていなかった。 「内戦」開始に伴い、ヨーロッパの先進国、フランス、イギリスは、ファシストの台頭に反対を表明する、という言葉とは裏腹に「不干渉政策」を採用、従って「労働者」派は、武器、弾薬をはじめ、必要物資の調達にも、規制を受けることになる。フランコ派・ファランジストの陣営には、それぞれに性格は異なるものの、同じく「ファシスト」国家群の同盟、ということで、ドイツ、イタリアからの、潤沢な援助が流入し始める。この段階で、既に、スターリン独裁に関するネガティブな見聞、まもなく頂点を迎えることになる「大粛清」の予兆はあったものの、西欧各国の「共産党」に対する「コミンテルン(第三インターナショナル)」・ソ連共産党の、権威はまだまだ絶大なもので、国家としてスペインの「左派・労働者派」を支援しうる力を有した唯一の当事者として、揺るぎない地位を占めることになる。 後の歴史学者の考証にも、諸々の見解の相違があるので、確言はできないものの、この段階でスターリンは、ファシスト国家群を、軍事的に打ち負かすことは、全然考えていなかった、とも言われる。数年後の「独ソ不可侵条約」という世界中の共産主義者を困惑に陥れた、ファシスト陣営との妥協と同じく、もはや、「プロレタリア革命」よりも、「ソ連」という「一国社会主義」の存続を、優先させる、という意向だった、少なくとも、反・スターリン派の目にはそう見えました。事実として、既に急速な工業発展を経験していたソ連からの、潤沢な物資、軍備、軍事顧問団の流入は、スペインのファランジストとの軍事バランスを、好転させる部分は大いにあったに違いない。しかし、それ以上に、「共和国」政府内で、前述のようにほとんど影響力を有していなかった「スペイン共産党」に肩入れして、圧倒的主流派であったアナキストCNTを追い落とし、同時に、レオン・トロツキー、ヴィクトル・セルジュなど、スターリンの手によって、追放を余儀なくされた「左翼反対派」にシンパシーをもち、独自の「義勇軍」を送り込んで、アナキストと連帯して闘おうとしていた、西欧の弱小な「独立」共産党の勢力をも、「パージ」することに、むしろ、より大きな力を注いだ、とも思えます。 こうして、「スペイン内戦」を描く、しかも、「貧しい農民・労働者に連帯して」闘ったと称する人々の、膨大な数の、文学、映画作品、が、とても「残念」な事態とは言えますが、くっきりと、少なくとも「二つの」、相互に妥協がほとんど不可能な、部分に、分かたれてしまうことになるのです。 あなたがご紹介して下さった、「大地と自由」Land and Freedom(1995)/Ken Loachは、そのインスピレーションを、ジョージ・オーウェル「カタロニア賛歌」から得ている、と言われている。主人公がPOUM(マルクス主義統一労働者党)の「義勇兵」であることからも、それは見てとることができる。このスペインの弱小政党は、結局第四インターナショナルに加盟することになったかどうかははっきりしませんが、トロツキーへのシンパシーを表明し、明白に反・スターリン主義を標榜しています。ジョージ・オーウェルは、ソ連派の「イギリス共産党」ではなく、ILP(独立労働党)の紹介を求めて、従軍しているのですから、もちろん、明白に「反・スターリン主義」という「党派性」を固持していたと思います。今調べてみると、ケン・ローチKen Loach(1936-)という映画監督は、1960年代、から1970年代にかけて、労働党の、あるいは、おぼろげな記憶では「ミリタントMilitant」と呼ばれる左派の活動家だったようで、後には、イギリスの「新左翼」とも言うべき社会主義労働者党Socialist Workersにも関与しているようで、つまり「正統派」の「共産党」からは、「私たち」と同じく(笑)、「トロツキスト!」と罵倒される陣営に属していたことになります。  「大地と自由」、DVDアマゾンで探したが五千円もして手が出ない(笑)。それにこれ韓国語字幕版みたい。赤旗に、ちゃんと「POUM/Partido Obrero de Unificación Marxista」って読み取れるのが、嬉しくなった(笑)ので、ご報告。頑固老人らしい(笑)難癖をつけますが、この邦題はいただけない、Land and Freedomというスローガンの、「land」は、所有権、耕作権の対象となる「土地・耕地」なのであって、日本語の「大地」がともすれば含意するようなロマンチックな要素は、あまり、ない、しかし、配給会社が、その、ロマンチックな、方が「売れる」と感じたのだろうし、事実その通りだったのでしょうが(笑)、スペイン内戦は、まさに、大地主とカトリック教会が占有していた「土地所有権」を耕作する人民に解放し、これを、どう、「分配」するか、アナキストは「共同所有」を主張し、おそらく「共産党」は、「ブルジョワ革命」と規定してこれに反対し、「個人所有」に押しとどめようとしたであろう、人々が流血によってでも解決しなければならない、と感じた「争点」は、まさにそこにあったのですから。 「コミンテルン」・ソ連共産党は、各国のコミンテルン加盟の共産党を窓口として、「義勇兵」を募り、「国際旅団International Brigade」を編成します。アメリカの、既に作家、ジャーナリストとして名声を確立していた、アーネスト・ヘミングウェイは、ここに参加します。リリアン・ヘルマンという劇作家も、短期間ですが、そのプロパガンダ放送部門の支援のためにスペインを訪れたりしています。「国際旅団」は、既に十年以上にわたる自国の「内戦」を経験し、十分に組織力を高めていたソ連軍の訓練と装備によって、おそらく、強大な戦闘力を有していたに違いありません。でも、それは、ある部分、スペイン革命が宿していた「最良のもの」の犠牲の上に成立していたものであることも否定できない。アナキストは、その原理的立場からして、軍隊内の「階級制」など、認めるつもりは、さらさらなかった。彼らは敬礼もせず、同じぼろぼろの軍服を着て、互いを「同志Camarada」と呼び合った。 「スペイン内戦」は、フランコ将軍のモロッコにおける武装蜂起が、1936年7月、最終的に彼が勝利宣言を発する1939年4月まで、戦闘が続きます。そのかなり初期において、既に1937年5月「バルセロナ動乱」と呼ばれる、「内戦のなかの内戦」で、「共産党」が、アナキストCNTとPOUMの部隊を、「粉砕」し指導的位置からは、完全に駆逐してしまいます、もちろん、彼らの多くは、その後も各地に散ってファランジストとの戦闘を継続するのだと思われますが、この過程で、立派な制服に身を包み、上等な武器を支給された、そして、もちろん軍隊内の「階級制」は、厳格に回復されます、ソ連軍事顧問団率いる「国際旅団」の「名声」はいやがうえにも高まり、ヘミングウェイがスペインに到着するのは、その「バルセロナ動乱」直後の時期の様ですが、「誰がために鐘は鳴る」の中でも、統制の取れない、粋がって赤と黒のスカーフ巻いているだけのごろつきども、といった具合に、アナキストの兵士を嘲笑する表現が、いくつも見られます。おそらくあなたが映画の中で感じ取った「爽やかさ」も、それとつながるのでは、と想像しますが、ジョージ・オーウェルは、これとは対照的に、その「統制のなさ」の中にこそ、無論いらいらさせられはするものの、なにか「希望」を読み取っているように思えます。 好きでもないヘミングウェイの、この大作を、読むことにしたのは、そんな風にして、一つの歴史的事件が、「党派性」という眼鏡を通してしまうと、どれほど異なった様相が浮かび上がってしまうのか?という、半ば「悪趣味」ですが(笑)、ある種の「絶望」を味わう必要がある、と感じたからかもしれません。もともと「傲慢」な、そして「傲慢」であることを売り物にするような作家(笑)、とは思いますが、その口ぶりの端々から、戦争は勝たなければ何にもならない、と、「厳格な規律」、「冷酷さ」、「現実性」、などを、持ち上げてみせる一方で、「貧しい者のために」といった、臆面もない「理想主義」が、唐突に挟み込まれたり、その「矛盾」、「裂け目」こそが、それのみが、読むに値する部分だ、と我慢して読み進めているところです。「歴史」の「皮肉」は、どこまでも追ってくるわけで、この物語の中で、ヘミングウェイその人を彷彿とさせる主人公、ロバート・ジョーダンが、ソ連の軍人とおぼしきカルコフという人物が登場し、二人で、語り合う、「裏でファシストと密通している」、「あのPOUMのくずども」などと、こちらとしては(笑)、胸が悪くなるような会話なのですが、その人には実在のモデルがあるようで、ミハイル・コルツォフ、「プラウダ」特派員にして、秘密警察職員だったと言われている。この人は、ソ連に帰国した後、スターリンの「大粛清」を批判する記事を書いたことから、後に銃殺刑に処せられている。また、ヘミングウェイ自体はそれほどひどい事態には至らなかったようだが、アメリカの知識人で、「スペイン内戦」に義勇兵として参加した人々、特に「国際旅団」に参加した人々は、十年後、吹き荒れる「マッカーシズム」にの中で、その行為が「共産党」シンパサイザーであることの証拠として、厳しい弾圧を受けることになる。当時は、コミンテルンの「人民戦線」戦略の下で、米ソは、「反ファシズム」の、「同盟」者であったにもかかわらず。リリアン・ヘルマンの「眠れない時代」は、その事情について語っています。 もう一人、シモーヌ・ヴェイユという若くして亡くなったフランス人がいて、30歳も年上の、亡命中のトロツキーに論争を吹っ掛けるほどの、スターリンのみならず、マルクス主義そのものの批判者、だったわけですが、この人が、スペイン内戦のはじまったばかりの頃に、わずかな期間ですが、アナキストの部隊、ブエナヴェントゥーラ・ドゥルティという伝説的な指導者の名を冠した部隊の一兵士として従軍しています。彼女は、自分が、パリ、という、戦争にとっての「後方」の安全な場所にいるままに、「正義」や、「革命」や「人民の利益」などと言ったことに対して、声高に語ること自体への嫌悪感を、語っていて、それが、「戦争反対者」であるにもかかわらず「志願兵」となった動機なのだ、と言っているように見えます。私事になりますけど、1995年に、神戸が震災に見舞われたとき、私は京都に住んでいた、神戸が特別な場所だったのは、そこが「故郷」だったからかもしれない、十六年後の東北に、同じことが起こったとき、私は沖縄にいて、鈍い心の「痛み」は感じたものの、決して同じように感じたわけではなかったからな。「東北」の時も、おそらく、「現場」から離れた「安全」な場所では、「ベクレル」や「ストロンチウム」などと言う言葉を散りばめた会話が、得意そうに弾んでいたに違いない、「神戸」の直後も、当初の衝撃の沈黙の期間が過ぎ去ると、たちまち人びとは、たとえば飲み屋のテーブル越しに、「活断層」をめぐって、得意そうに議論を始めたりしたものだった。慣れない「ボランティア」などというものに参加しようと決断した動機は、実は、「そんな会話」を、聞いていることが、耐えられなかったからに過ぎない。スベトラーナ・アレクシェィヴィチ「チェルノブイリの祈り」にも、あったが、ここ(チェルノブイリ)では、誰も「チェルノブイリ」の話なんてしない、みんな黙々とスコップを使って土を掻き出すだけだ、・・・、同じように、「戦争」についての「お喋り」が聞こえない、唯一つの場所は、「戦場」なのだろう、ということは想像がついた。 シモーヌ・ヴェイユも、伝えられるところによると、明らかに「躁うつ病」的な(笑)傾向を有していたように思えますが、私自身を振り返ってみても、政治的な「正しさ」の判断に導かれて、たとえば、かつては「三里塚」や、今は(笑)、ご無沙汰中ですが(笑)、「辺野古」へ向かったわけでは、全然ないのです。「そこ」にいないことへの、「後方」にいることへの、そんなの、「世界」の大半は「後方」なのですから、そんな罪悪感を引き入れるのは「病的」に決まっています、「罪悪感」を「昇華」する、最も手っ取り早い、確実な方法だった、からなんじゃないか?と、今となっては思えます。 「それはとてもいいお葬式だった。」、←、2014年の10月、ですから、「アラブの春」、シリアの「内戦」がはじまってから三年目頃のものですね、CNNだったかロイターだったかの記事だったと思いますが、それを訳出したものです。イギリスのブライトンに住む、「移民」の子孫のムスリムの十代の少年たち、三人の兄弟とその学校友達が、アル・カイダ系ヌスラ戦線の兵士として、インターネット上で知り合った「リクルーター」の手を借りたのであろう、トルコ国境を越えて、シリアの戦場に向かう。そのうちの二人が「戦死」、それが故郷の母親のもとへ、「スカイプ」経由で伝えられるところを描いたものだ。「テレビの前で、人々が苦しむのを、ただ、見ていることが、出来なかった」と彼らの一人は語っている、「死」の可能性、「危険」の強度において全然異なる事態を並列して述べていることをご容赦いただきたい、それでも、私は、「神戸」や「沖縄」へ、「行かなければな・ら・な・い・」という、有無を言わせぬほどの「義務感」の経験から、「彼ら」の気持を、想像し、「共感」をもつことができるのである。 更に言わずもがななことを付け加えるならば、どうして彼らは、たとえばI●SILのような「テロリスト」に与してしまったのか?と言った「非難」は、あまり有効なものとは感じられない。「そこ」へ行かなければ、と急き立てられている人たちのほとんどは、理性的に「党派」を選んでいるような「余裕」がないことを、経験から知っているからだな。私は「三里塚」にブント系ノンセクトの赤ヘルメットかぶって、「決起」する三日前、中●核派の「オルグ」に、ほとんど「拉致・監禁」同様の方法で(笑)、白い帽子かぶらされて、御堂筋デモに参加さ・せ・ら・れ・て・いる。同級生の中には、同じ4月17日の集会に、中●核で参加して、早々と逮捕されてしまったのが、何人かいるから、私だって、どうだったかわからないのだ。三里塚などで大集会がある前夜は、大阪を夜七時頃出発して、大垣で一回乗り換え、翌朝5時ごろ東京に到着する普通電車があるのだが、「人民列車」と呼ばれていた(笑)、それが、各大学、労働組合、などの「活動家」、及び、それを「尾行」する私服警官で一ぱいになる。高校の一年先輩と、その車内でばったり出くわした。「開港阻止決戦・管制塔占拠」で「勇名」を馳せた、「第四インターナショナル日本支部」の、おそろいのえんじ色のウィンドブレーカーを着ていたから驚いたが、それもまた、当然とは言えた。彼が受験に失敗して「第二志望」として選んだ大学の自治会を、当時掌握していたのがこの党派だったからだな、彼がそんな「純正トロツキスト」の「思想傾向」をもっていたわけではなく、どうしても「三里塚」に行くためには、それしか方法がなかったからそうした、と言ってもよいと思う。もちろん、彼は、その「軍服」に、誇らし気、に見えた。彼は、その「決戦」で逮捕されたらしく、千葉の拘置所に、長らく拘留されているらしいと、風の便りに聞き、何年か後、阪急電車でばったり出会ったときは、お互い、決して「三里塚」の話題なんか、出そうとも思わなかった。 だから、話は戻るけど、「スペイン内戦」についてだって、もちろん、「国際旅団」のヘミングウェイ、よ・り・も・、POUMのジョージ・オーウェル、「ドゥルッテイ軍団」のシモーヌ・ヴェイユに対して、より多くの「共感」をもつことは否定しないけれども、そんな「党派性」だ・け・で、なにか「決定論」的にものが言えるとは、到底、思っていない。容器に閉じ込められた一つ一つの気体分子のように、人は、自分が、どこから来て何処へ向かうかを、原理的に知り得ず、「ランダム」さを、「歴史」として、「受け入れる」しか、ない。いまだかつて、人々が「意識的」に社会を変革したことは一度もない、とマルクスは知っていた、と、シモーヌ・ヴェイユも言っているではないか(笑)。 “No,” Karkov had said. “I have just come back from Valencia where I have seen many people. No one comes back very cheerful from Valencia. In Madrid you feel good and clean and with no possibility of anything but winning. Valencia is something else. The cowards who fled from Madrid still govern there. They have settled happily into the sloth and bureaucracy of governing. They have only contempt for those of Madrid. Their obsession now is the weakening of the commissariat for war. And Barcelona. You should see Barcelona.” “How is it?” “It is all still comic opera. First it was the paradise of the crackpots and the romantic revolutionists. Now it is the paradise of the fake soldier. The soldiers who like to wear uniforms, who like to strut and swagger and wear red-and-black scarves. Who like everything about war except to fight. Valencia makes you sick and Barcelona makes you laugh.” “What about the P.O.U.M. putsch?” “The P.O.U.M. was never serious. It was a heresy of crackpots and wild men and it was really just an infantilism.... ... ...I have sent a cable describing the wickedness of that infamous organization of Trotskyite murderers and their fascist machinations all beneath contempt but, between us, it is not very serious, the P.O.U.M.... ... “But they were in communication with the fascists, weren't they?” “Who is not?” “We are not.” “Who knows? I hope we are not. You go often behind their lines,” he grinned. For Whom the Bell Tolls/Ernest Hemingway(kindle) 「そうだ」とカルコフは言った。「おれはいまバレンシアへ行って、いろんな人間に会って帰ってきたところだ。バレンシアから元気よく帰ってくるやつなんていやしないよ。マドリードじゃ万事いいことばかりで、きれいに整理されていて、勝利の可能性のほか、何もないように見える。バレンシアはちがう。マドリードから逃げ出した臆病者が、まだあすこじゃ政権を握っているんだ。やつらは、気持ちよさそうに落ちついて、だらだらと例の官僚主義の政治をやっているんだ。やつらから見れば、マドリードの人間には軽蔑しか感じられないんだ。いまじゃ、やつらは味方の兵站部を弱化することしか考えていない。それからバルセロナだ。きみは、ぜひバルセロナを見てこなければいけない」 「どんなぐあいなんだ?」 「いまだに、まるで喜歌劇そっくりさ。はじめ、あすこは、うぬぼれ鼠とロマンチックな革命家の天国だった。いまは、贋軍人の天国だ。軍服を着ることばかり好きで、赤と黒の襟巻きを巻いて、いばりかえって歩くことばかり好きな軍人どもの天国だ。要するに、戦うことをのぞけば戦争が大好きという手合さ。バレンシアじゃ胸くそわるくなるが、バルセロナじゃ笑いたくなるよ」 「P.O.U.M.の暴動は、どうなったんだ?」 「P.O.U.M.なんて問題になったこともないよ。あれはうぬぼれ鼠と野蛮人の異端者どもで、まったく一種の小児病に過ぎない。・・・ ・・・ ・・・おれはあのトロツキー的人殺しどもの破廉恥な組織の悪辣さと、軽蔑にすら値しないやつらのファシスト的策謀とを暴露する電報を打っておいたよ。だが、おれたちのあいだじゃ、あれはたいして問題にしていないんだ。・・・ ・・・ 「やつらはファシストと連絡をとっていたんだろう?そうじゃないのかい?」 「ファシストと連絡をとらないやつがいるかね?」 「おれたちはとらないじゃないか」 「どうだかわかるもんか。そうであればいいとは思うがね。きみはよく戦線の向う側へ行くからな」、彼はにやりと笑った。 「誰がために鐘は鳴る」ヘミングウェイ(新潮文庫) これが、ミハイル・コルツォフをモデルとしている、とされる、カルコフと、ヘミングウェイその人と見做し得るロバート・ジョーダンとの会話、こちらこそ(笑)、「胸くそわるくなる」性質のものなので(笑)、あまりにひどい表現には「・・・」と、「検閲」をかけざるを得なかった。 後にもっと詳細に調べる予定であるが(笑)、さしあたりジョージ・オーウェル「カタロニア賛歌」(岩波文庫)の「訳者解説」を瞥見したかぎり、共和国政府の、「バレンシア移転」は1936年11月のようである。この場面、1937年5月末とおぼしき山中の戦場で、ロバートが、かつてのマドリッドでの会話を「回想」しているのであるから、その時期は、実際のヘミングウェイの到着、1937年3月頃以降、と見ることができよう。すると「臆病者」は、共和国政府の中心にいた「社会党」その他を指すことになろう。ソ連の支援を受けた「共産党」がその中で重要な位置を果たしていないから、こんな言い方になるのである。ならば、バルセロナの「うぬぼれ鼠」は、「赤と黒の襟巻き」からも当然、アナキストへの罵倒である。「はじめ」と「いま」の対比が、1936年5月の「バルセロナ動乱」、つまり、「共産党」による、CNT/POUMへの襲撃前後を指しているのかどうか、はっきりしないが、すぐ下の、「P.O.U.M.の暴動」なるものへの言及が、それを意味しているかもしれない。だとすると、会話が行われたのは5月以降ということになるから、時間的になかなか厳しくはあるが。 「トロツキー的…」以下の文言は、「私たち」には、あまりにも耳に馴染んだ、「正統派」共産党から「分派」への罵倒の「ジャーゴン・決まり文句」である。カルコフがそれを冗談混じりに引用しているところが、そのモデル、ミハイル・コルツォフが、後に「筆禍」によって処刑されることになることを思えば、感慨深い。  今度のホルサムが内地の旅は、大体においてこの先着の英国人が測量標 木曾路にはいって見たホルサムはいたるところの谷の美しさに驚き、また、あのボイルがいかに冷静な意志と組織的な頭脳とをもってこの大きな森林地帯をよく観察したかをも知った。ボイルの書き残したものによると、奈良井と藪原の間に存在する鳥居峠一帯の山脈は日本の西北ならびに東南の両海浜に流出する流水を分界するものだと言ってある。またこの近傍において地質の急に変革したところもある、すなわちその北方 「夜明け前・第二部下」島崎藤村(青空文庫)  この「ホルサム」なるイギリス人は、明治政府が鉄道敷設計画策定のために招聘した「お雇い外国人」の一人だったようで、東京・京都を結ぶ鉄道路線は、当初は、東海道ではなく東山道経由で考えられていたらしい。だからこの技師は、その路線調査を兼ねて、馬籠にも滞在するのである。私事にわたるが(笑)、たった一年でそれもまた投げ出してしまったが、ずっと「中年」になったのち、地質調査会社に中途採用されたことがある、小さなボーリング屋で、あの、地面を掘削するボーリングboringね、元来は現場の力仕事の助手としてだったんだが、力がないものだから全然役に立たないことが発覚したが、そんな小さな会社に不釣り合いなほど(笑)学歴が高かったものだから、「調査・解析」業務というものに回されて、首がつながった。「地質学」は学んだことがなかったが、理系の書物を「斜め読み」して、誤魔化しのレポートをものにするくらいはお手の物だったから(笑)、土木事務所とかの発注者に提出する報告書の冒頭に付す「地質概要」なども、見よう見まねで、いい加減なものをたくさん書いた。だから、それっぽい一節をここに見つけて、懐かしさのあまり引用したのだが、島崎藤村がこれをどんな文献から引っ張ってきたのか知らないが、「翠増岩石」、「大口火性石」なる用語は、いずれも、聞き覚えがないし、また「ネット」などを調べた限りでは、やはり見つからない。という訳で、オチがつかないもんだから(笑)、この近辺の、「地質図」を探して来てみて、ほら、「またこの近傍において地質の急に変革したところもある」のが、はっきりわかるだろう?と得意そうに言ってみたかったのだが、そのように言えるようでもあり、言えないようでもあり(笑)、いずれにしても、ますますオチのない話になった。図のちょうど中央が、その話題になっている「鳥居峠」になるようにしておいた。  先師と言えば、外国よりはいって来るものを異端邪説として 「夜明け前・第二部下」島崎藤村(青空文庫) 生じた結果に対して、それが不快なものであったとしても、有無を言わせず「受け入れ」なければならないことが、しばしばあるでしょう。そういう時、ああ、それは、「運命だったのだ」とか、「それが神の思し召しだったのだ」という諦観の「型」が、洋の東西を問わず、私たちの身振りの中に刻み込まれているとしたら、それはもとより、そのような「諦観」が、精神の安定を保ち、引いては、生き延びるために、是非とも必要な「措置」だったからに違いないでしょう? 西加奈子「サラバ」(小学館)には、父のカイロ駐在時代、エジプト人の運転手が、寝坊して遅刻するたびに、「アッラーの意のままに」と、「言い訳」する様が、微笑ましく描かれていたね。何も私はここで、砂漠地帯に生まれた「一神教」と、「天●皇制」の違いについて「比較文化論」的に論ずる、などと言う怪しい部分に足を踏み入れようというのではないが、でもここで、感動している半蔵君には申し訳ないが(笑)、この平田篤胤の一節を見て、「あ、それ、ずるい」と思った。この国の「神」たちは、あるいはその存続を危うくしてしまうかも知れない「近代思想」の無制限の流入を、すこしも否定していない、というのである。「神」たち自身は、「善い」ものを選び、「悪い」ものを捨てる、という「選択」は一切行わず、それは、「神」ならぬ「人」に委ねられているようである。申・す・も・畏・き・こ・と・な・れ・ど・も・、失礼を承知で伺うが、ならば、この「神」たちの、「機能」は、何なのだ?「何・も・し・な・い・」、ことが、それなのか? 「神」たちは、何も、しない、すべての事態は、事後的に、「それは、『神』の『御心』であった」として、受け入れられる、何らかの「選択」の行為が行われたとしたら、それは「人」のなしたことで、うまくいけば、それもまた「神」の「御心」であり、また、うまくいかなくても、それもまた「神」の「御心」であったと言える、ただ、うまくいかなかった場合に、「責任」を負うのは、もとより、「神」たちではなく、「人」なのである、当たり前だ、「何もしなかった」ものに責めを負わすわけにはいかない。 大日本帝国憲法第三条「神聖ニシテ侵スヘカラス」は「無答責の法理」の根拠条文と解されている。日本国憲法第四条は、天皇が「国事行為」のみを行いうることを定めているが、この行為についても責任は問われない。「責任」を問うためには、その前・に・、「権力」を与えなければならない、からだ。 おやおや(笑)、ますます危ない領域に差し掛かっているから、後戻りしますけれど、この、「何もしない」、「すべてを許す」、「神」を相手どっては、如何なる戦いも、勝ち目がないのは当然であろう?前回述べたところとつながるが、それは「トートロジー」だからだ。 ある命題が、「真」となるような「論理領域」を、「真理領域」と呼ぶが、論理領域の全域が「真理領域」である命題を「トートロジー」、反対に、論理領域の中に、一切の「真理領域」をもたない命題を、「矛盾」と呼ぶ。これを両極端として、通常の命題は、場合によって「真」であることもあれば「偽」であることもある。   命題P→Q、「PならばQである」は、P∧Q、「PかつQ」の領域では「真」だが、P∧¬Q、「PかつQでない」の領域では「偽」である。右図のように、P⊂Q、「PがQに包含されている」、だったら、つねに「真」である。もし、図がないが(笑)、P∧Q=φ、「PとQに共通部分がない」状態だったら、この命題が「真」であることはあり得ない。 通常、日常言語として、「PならばQだ」と言うとき、PとQとは、もちろん言葉として異・な・る・ものなのだから、その指示する領域が重なり合いをもっていたとしても、完全に一致することはあり得ない。だから、その種の言明が、しばしば差別的で、暴力的な様相を呈するのは故ないことではなく、それは「PであるにもかかわらずQではない」領域、P∧¬Q、に存在する者たち、を除外しているからである。しかし、一方で、残念なことに、多少なりとも、そのような「攻撃性」をもっていなければ、言葉は発せられる「意味」がないこともまた確かなのだ。これを敷衍すると、「トートロジー」は、いつでも正しいから、言ってもか・ま・わ・な・い・、が、言う、意味がな・い・、多少は「正しく」ない、言葉の方が、人の耳を欹てさせるほどの「意味」がある、ならば「矛盾」こそが、全然正しくな・い・が、だからこそ、もっとも「意味」に満ちている、という、困った結論(笑)になってしまう。 「PならばQだ」に対して、「ちょっと、待て、それはひどい、PであってもQでないものがあるじゃないか?」と反問されたとき、しばしば、最初の発言者は、こう答えることになる、「いや、Qでないようなものは、Pであるとは、い・え・な・い・」、これは「Pであること」の定義の中にあとからこっそり「Qでもあること」を潜り込ませているわけだから、ゲームの途中でルールを変えるような不正行為であるが、この操作によって、P=P∧Q、こうして、その命題は常に正しいものとなる。 ちょっと飽きてきたので休憩(笑)、うまくオチがつけられるか、わかんなくなってきたが、一応、この項、続く。 なんだか、論旨が乱れているな(笑)、そういう時は、あ、「論旨が乱れている」と表示して、そこに付箋を貼り付けておいて(笑)、何事もなかったかのように、話題を変えるのが一番であろう、で、更に墓穴を掘ることになるかもしれないが(笑)、別の「数学うんちく」でごまかすことを試みると、確率論に「事前確率/事後確率」という概念がある、本・当・は・おかしな用語なのは、確率は、「事前」に、「結果」が、まだ、わ・か・っ・て・い・な・い・間に論ずる場合にのみ、意味があるのである。外れてしまったくじを前にして、それが「本来」当たる可能性が何パーセントあったかを知りたがる者はいない。雨が降る前に「雨ごい」をして、そうして雨が降ったからこそ、その者に「超能力」が認められるのであって、雨が降ったのちに、ああ、この雨は、私の雨乞いのおかげなんですよ、と自慢しても誰も耳をかたむけない、では、雨が降らなかったらどうするか?私の雨乞いの仕方が、十分でなかった、間違っていた、と反省すれば済む、訳です。平田篤胤のロジックは、これに似てませんかね?だから「ずるい」と思ったんです。絶対「負けない」議論です。そこが「トートロジー」に似ている、と思ったんです。 本居宣長の著作を一つだけ読んだことがあります。「玉くしげ」 だったかな?ずっと年の若い女子学生の気を引くためl(笑)、教養課程の「国史学」だったかのレポートを代筆したのでした。そんな「劣●情」が動機なんですが(笑)、「報酬」は、学生食堂で昼食をおごってもらう、と言った微笑ましいものでしたけどね。「本居宣長は危険な思想家である」というのが書き出しで、当時大流行の(笑)、「ポストモダン」的「ジャーゴン」をふんだんに散りばめたそれは、ちゃんとまだ若そうな新しもの好きの教授の眼鏡にかなったらしく(笑)、「A」だったか「A+」の評価をもらえて、私も上機嫌だった。斜め読みした「玉くしげ」も、そのレポートも何にも覚えていないけれど、たしか、ロラン・バルトが、日本滞在の印象を綴った、あれは「表徴の帝国」でしたっけかね?「皇居」を指して、東京という都市の「空虚な中心」と呼んだのを、聞きかじりだけで知っていて、偉そうに引用したはずです。ロラン・バルトの理解として正しいのかどうか、もちろん分かりませんが(笑)、それは、「何でも受け入れることのできる」、「ブラックホールのような」、「穴」のイメージとして描かれていました。またしても、「熱力学第二法則」などを持ち出して、人を煙に巻くことにしますが(笑)、システムの「内部」の「秩序」を保つ、秩序というのは、「低エントロピー」状態、確率論的には、なかなか起こり得ない事態です、炭素6個、水素12個、酸素6個の原子模型を袋に入れてよく振り混ぜて、開けてみたら綺麗にグルコースC6H12O6の形に並んでいた、などと言うことは、ほぼ絶対にありえないことだが、緑色植物は日々これを、こともなげに(笑)行っているわけです、このような「秩序」、「低エントロピー状態」を創り出すためには、緑色植物においては「太陽光」がそうであるように、システムにとっての絶対的な「外部」からの、エネルギー供給が必須であることが、知られている。「エントロピー」、すなわち「無秩序」の度合い、というネガティブ、否定文の内容をもった用語ですからややこしくなりますが、これを裏から言えば、「外部」へ、「エントロピー」を、「捨てる」ということになる。「秩序」ある「内部」を維持するには、つねに発生し続ける「エントロピー」を、「外部」に廃棄し続ける、必要がある、もちろん、そ・の・た・め・には、システムの「内部」と「外部」を隔てる壁面のどこかに、「外部」につながる「穴」がなければならない。連想はいくらでも膨らみますね。私たちが、自分の部屋の中を「綺麗」にしたい、と思ったら、お掃除をして、ゴミをまとめて袋に入れて、ほら、「外」に、出しておくでしょう?そのゴミ袋が、どこへもっていかれて、誰によって、どんな処理が施されることになるか、私たちは、何の関心も持たなくても生きていけるでしょう?水洗トイレに座って、ことが終わって、レバーを操作して水を流せば、私たちは、自分の「うんこ」を、一度も見なくても、それを、システムの「外部」に「排出」出来るのですね。京都の河原町は、今でこそ繁華街ですが、平安京の頃は、都の果て、処刑場であり、死体の廃棄場所だったのでしょう?つまりそこは、都市の「内部」を清浄に保つために、「穢れたもの」を引き受けるべき「外」の世界につながる「穴」だったのですね。 既に十分差しさわりのあることを言っているのかもしれないが(笑)、一応、こんなイメージ(笑)、と提出するにとどめて、また、引き返すことにしますが、「そのままでよいのだ」、ことさらに手を加えない「自然」のままがいいのだ、およそ、ルネッサンスも、宗教改革も、改革運動というもので、「自然」、「本来の姿」に、「帰れ」と叫ばなかったものはないでしょう?でも、それも、論理的には、おかしな仕組みになっていて、到底「自然」でも「本来の姿」でもな・い・、と思われる「現在」を目の当たりにして、はじめて、そ・う・で・は・な・い・、そうではなかった筈の状態が、遡及的に「過去」のどこかに、あったに違いない、と想定されそれに、「自然」だとか「本来の姿」だとかの、名前が与えられた、既に終わってしまった「過去」に、既に「失われてしまった」ものとして、「発見」、「発明」されたものであることは、少し考えてみれば、明らかではありませんか?だから、「自然」にも「本来の姿」にも、「現在」と異なるものならば、ど・ん・な・も・の・でも盛り込むことができるのですね。「手つかずの自然」を称揚して見せる言論が、ちゃんと(笑)、いかがわしい、と感じられるようになったのは、しかし、ずっと最近、沖縄に来てからのことでしたね。亜熱帯の植生の生命力は猛烈で、そこらへんに「空地」などというものができようものなら、すぐさま、数多の種類の雑草、タチアワユキセンダングサ(キク科)、とか、が繁殖し、ギンネム(マメ科)やシマグワ(クワ科)等の灌木まではやばやと成長する、文字通り、あっという間に、深々と、それこそ「手つかずの自然」と見まがいかねない「密林」が現出してしまいます。いくら「自然」がお好きな方々でも、その中にはいっていくことは、事実として、不可能ですね。私たちが「自然」なるものに触れることができるというのは、あくまでも、それが「破壊」された切断面において、そのはるか向こうにまだ、「破壊」を免れているものの姿を、想像しうる、という意味、だけです。ずっときな臭い話題で、あまり触れたくはないのですが、この島の北部地域の広大な面積を占有している、アメリカ軍の「演習場」は、実際に「演習」に使用されている部分はごくわずかで、ほとんどが、有刺鉄線で囲まれたまま、文字通り「手つかず」の状態に放置されていますから、少しも笑えない皮肉として(笑)、基地の中の方がずっと「自然」は「守られて」いることになる。三年近く前になる、高江の抗議行動が盛んだった時期、「日米地位協定に基づく刑事特別法」に違背することを承知の上で(笑)、敷地内に「侵入」する「ツアー」に何度か参加しましたが、アカショウビン(カワセミ科)の声が身近に聞こえ、せせらぎにリュウキュウハグロトンボ(カワトンボ科)が羽を休め、アカヒゲ(ツグミ科)のオレンジ色が林を横切り、足下にはリュウキュウヤマガメ(イシガメ科)が、ほらそこの樹皮には、オキナワキノボリトカゲ(アガマ科)が、そんな圧倒的な「自然」の存在を、体感できましたが、これまた、全然笑えない皮肉で、それはひとえに、基地建設のために、そこに重機が持ち込まれ、森林が伐採され、通路が開設されたからこそ、私・た・ち・もまた、その「自然」を、初めて、垣間見ることができたのです、もちろん、「見られ」たときにはすでに、それは「本来」の「自然」では、ありえないのは言うまでもない。つまり私たちの「視線」が、その対象をたちまち「自然」ならざるものに変えてしまうのであれば、もし「自然」を「守れ」というのなら、それは「私たち」を「除去」することに他ならない、無論、それは「人間」には解き得ない背理です。「自然」のままがよい、という言論の、いかがわしさは、そのような背理を意識して、葛藤した形跡が、あまり感じられないことに由来するように思います。 ま、今日のところは、これくらいにしといたるわ(笑)、吉本新喜劇の池之めだかの定番ギャグ、自分がぼこぼこにしばきあげられているのに、立ちあがって埃を払いながら、相手に向かって、そううそぶくと、会場が、どっと沸きます、それを真似て、終わりにします。  心の目に「検閲」をかけて、美しいものだけ、ご覧にいれましょう!  「強者(つわもの)どもが夢のあと」の感傷とは、ちょっと違う。芭蕉は、関ヶ原の「戦闘員」ではなかったのだろう?  「どちらが正しいか?」とお尋ねですか?はい、どちらも正しいです。もちろん、それは、どちらも正しくな・い・、と論理的には、同義です。 平素まことに言葉もすくなく、口に往時を語ろうともせず、ただただあわれ深くこの世を見まもって来たような景蔵からこんなに胸をひろげて見せられたことは、ちょっと勝重には意外なくらいだった。年老いたとは言いながらもまだ記憶の確かなのも景蔵だ。勝重はこの老人をつかまえて 「夜明け前・第二部下」島崎藤村(青空文庫) 本日、島崎藤村「夜明け前」、読了いたしました。こんな失礼だが(笑)、長ったらしいだけのもの、読み終われる、とは思っていなかった、返す返すも、「うつ病」再発→「引きこもり」の「恩恵」と言わねばならない、つまり、「本を読むこと」以・外・のことを、絶対にしたくない、というか、出来そうもないときでさえ、それこそ、ご飯を食べるのやトイレに行くのさえ「めんどくさい」時にも、いったん開いてしまえば、右の端からから左の端へと、視線を移動させ、終わりが来たらページをめくる、その単純な動作の繰り返しだけならば、何とか出来た、つまり、それをあえて「中断」することの方が、一層「めんどくさ」かったからだ(笑)。 長い長い作品の冒頭近くに、松雲和尚なる禅宗の僧が、長い修行の旅の末に、馬籠の万福寺の住職として着任する情景が描かれていた。平田派国学の徒であるから、もとより神道家であり、仏教エスタブリッシュメントに対する憎悪をを抱懐している筈の、若き半蔵の目に、しかしこの和尚がなかなか好意的に映っている筆致には、なにかウラがあるな、と睨んでいたが、最後の悲劇的な結末は、半蔵がこの寺院に放火を試み、取り抑えられ、「座敷牢」に閉じ込められ、ほどなく「狂死」する、というものであった。 我が半蔵氏も、飲んでも飲んでも顔に出ない、というから、アセトアルデヒド脱水素酵素ALDHの487番目のアミノ酸が、グルタミン酸であった(笑)、つまり、めっぽうお酒に強い人だったようで、「山林官有化問題」、その請願に対して「戸長解任」をもって報いられる、など、「御一新」政府への幻滅、「志士」としての「挫折」、の「トラウマ」経験が、引き金となったのであろう、アルコール中毒が、初老期うつ病の発現に拍車をかけた、なんのことはない(笑)、私と同じじゃないか?一杯聞し召したうえで、年若い「弟子」を前にして、漢詩だの和歌だのを延々と詠じて悦に入っている場面とかは、明白な「躁症状」であり、身の回りの親しい者たちの姿や声が、遠くなる、というのは、樋口一葉「にごりえ」のお力が駆け出した時、自分の歩いている街が遥か足下に見える、というあれと同じ「解離症状」であろう、部屋の片隅に何か邪悪なものが隠れていて、自分を「狙って」いる、なる被害妄想は、さすがに私も(笑)直接経験したことはないのだが、「同病」の、つまり「アル中・うつ・猫好き」三拍子揃った、早逝の作家中島らも氏などが描いている、いわゆる「提灯行列が見える」、アルコール中毒の譫妄症状かとも思える。という訳で、決して馴染める対象ではなかったこの主人公に対して、ようやくこの最終章に来て、「共感」に似たものをもつことができたのも、また、「病気」のおかげである(笑)。 ずっと以前の章で、島崎藤村は、街道筋の人々の中には、時代の激変の渦中にあって、重篤な「神経衰弱」をきたした人が少なからずいた、と言ったことを記していた。「父」の「発狂」の事実を、言わばそのように「社会化」して捉え直すことが、他ならぬ、「和解」の身振りだったのだと思われる。明らかに筆者藤村自身と見做し得る人物が、半蔵の四男和助として登場する。小学校に入学する頃から東京に知人宅預けられ、徒歩と鉄道馬車で、それでも数日をかけて生前一度だけ訪ねてきた父・半蔵に対して、しかしこの子供は、一向になつくことがなく、時代遅れの田舎者の「志士」のともすれば奇矯な振舞を「恥じて」いるさまが、もちろん、いささか露悪的な彩で、描かれているのもまた、死者に対する、遅ればせながらの、「鎮魂」、「葬送」、「服喪」の身振りなのであろう、もちろん、「鎮魂」、「葬送」、「服喪」、それらは、つねに「遅ればせ」であることを本質とするものであるが。「私はあなたのことを、ちっとも愛せなかったのですよ」と、「告白」することが、どうして「和解」になるのか?私見によれば(笑)、それが「トラウマ」経験を語ることによる「昇華」だからであり、しかも、「愛せない」ことへの「罪悪感」の表示は、「愛する」ことと、見かけ上、そんなに区別がつかないからだ。  「べび」は元気ですよ。もう何年も前から「うちの子」だったみたいに「くつろいで」いるので、こちらも、わざわざ写真を撮る「動機」も、薄れてきた(笑)、と言うものです。  旧暦五月六日の月。夜も大分更けた頃、西の空に沈みかかっているのを発見、速い流れの雲がすぐに隠してしまうので、あまりいい写真が撮れなかった。これが数日前「新月」だった頃、今年の「ラマダン」が終わりを告げることになったのだろう、それを祝福する「エイド・アル・ファトル」のお祭りの最中に、・・・、ハルツームから伝わるその記事に気づいたのも、二三日後だったけれども。 前回書いたが、私が沖縄にやってきたのが、ちょうど二十年前の六月四日で、その日が「天安門事件」のちょうど十年目であることは、知っていた。そんな、たまたま日付が近い、というだけのことで、もちろん、平和裏に座り込んでいた人びとに対して、治安部隊が実弾射撃をもってその排除を開始する、という「類似性」はあるにせよ、二つの異なる事件を、結び付けて想像する、などと言うのは、その「どちら」からも遠い、「後方」においてのみ、出来る業なのだが、そのような「隠喩」、「言い間違い」、「混同」、といったものこそが「言葉」の本来の「機能」であるかも知れないことに免じて、にわかスーダン「通」になってみることにした。 一番上の記事は、デンマーク在住のスーダン人の漫画家のもの、軍司令部前の座り込みへの襲撃の数日後の日付がある。

これは、もうずっと前に、「ブックマーク」をつけておいただけのものを引っ張り出してきたのだが、60年代、70年代、スーダンのヌメイリがまだ、「ナセル主義者」として、寛容な政策を誇示していた時代、この国の首都ハルツームとその隣接する都市オムドゥルマンは、全アフリカ、中東地域に聞こえた、一つの「音楽の都」であったことが語られている。その中に、ワルディという、伝説的な音楽家が登場するが、某Tubeで検索すると、さっそく見つかったので、掲げておく。 「ハルツームの町のどんな一角にも、かならず、音楽があった」、ヴィク・ソホニエ(アル・ジャジーラ2018/09/23) 「ザ・メッセンジャー」モハメド・ワルディAl Mursal(The Messenger)Mohammed Wardi 次は、今からひと月半ほど前になろうか、座り込みの圧力にオマール・アル・バシールが譲歩を見せて、退陣を表明した、という、疑いもない「勝利」の、祝祭的雰囲気が伝わってくる、そんな時期の記事。座り込み場所の軍司令部前に開かれた、「屋外移動図書館」のお話。 ひょっとしたら「勝てる」かも知れない、いや、そんな訳ない、こんなことがいつまでも続く訳ない、そのうち物凄い巻き返しがやってくるに違いない、・・・、そんな危うい「空間」の匂いを、そこには決して「実弾」も、「催涙ガス弾」すら飛んでくることはない、という意味で、せいぜい素手か警棒で追っ払われるに過ぎない、と、加えられる暴力の「強度」において比較を絶しているにもかかわらず、私もまた、類似した「経験」を頼りに「想像」を及ぼすことができるのだ。 プロテスターたちに書物を提供する、スーダンの図書館員(アル・ジャジーラ2019/04/25) こちらは、ケニア在住の政治学者による分析。「国連」と言った「多国間組織Multilateralism」が、どうして破綻したのか?について語っている。難解な文章なので、いつもに増して(笑)、翻訳は怪しい。 どうして、スーダンの人々は、「たった一人で」立ち上がらなければ、ならなかったのか?/ナンジャーラ・ニャボーラ(アル・ジャジーラ2019/06/09)  Sahel(wikipedia) Lake Nubia(googlemap) Shamal Darfur(North Darfur)(googlemap) Janub Darfur(South Darfur)(googlemap) ハルツームという町は、タンザニア、ウガンダ、ケニアの国境地帯「大湖沼Great Lakes」地方に始源する「白ナイルWhite Nile」と、エチオピアの「タナ湖Lake Tana」を水源とする「青ナイル Blue Nile」が合するところなのですね。南東から「青ナイル」、南西から「白ナイル」が、流れ込む、その「青」と「白」に挟まれた三角形と、合流した後の「ナイル」の東岸が、ハルツーム市、「ナイル」西岸がオムドゥルマン市のようです。ニュースの中で、6月3日の襲撃の後、新たにバリケードが築かれた、と伝えられるBahrī地区をgooglemapで検索すると、ハルツーム市のうちの「青ナイル」の北側、地図には「Khartoum North」とある部分が指示されるので、あるいは、その言葉は「北」の意味なのかもしれない。「何週間にもわたる」と言われる「座り込み」の場所を知りたいと思ったのだが、「軍司令部Army Headquater」の前、とか、「軍複合施設Army Complex」の前、とか、どうやら、TMC(暫定軍委員会)が司令部を設けていたのがその場所らしいのだが、それがよくわからない。一枚の写真が、膨大な数の抗議参加者が屋外の「金曜礼拝Friday Prayer」に参加してる様を写していて、そのキャプションに、「防衛省Ministry of Defence」前、とあった。それなら、ハルツーム国際空港の北西端に位置している。地図の中にも見えるが、「Army Road」というのがあって、その東の突き当りのその先になる。