今日は敬老の日。亭主にとっては久しぶりにヒマな休日となり、ハープシコードの譜面台上の楽譜で開いていたページから順番に、スカルラッティのソナタを二十曲ばかり弾いてしまいました。ソナタ後半の繰り返しは時々省略しながら弾いていても、これでたっぷり三時間ぐらい没我状態になります。(今日はK. 465あたりからK. 487まででした。この辺の曲は頻繁にFFやf

3、g

3といった未音亭の楽器のレンジを超える音が出て来るのが悲しいところ。)

ところで、スカルラッティのソナタを弾いていると、後半部分の開始からしばらくの間、単純な楽節(多くの場合一小節内に収まる)を繰り返しながら延々と和声だけがが進行してく、というパターンによく出くわします。例えば今日行き当たったソナタでは有名なK. 485の後半、右手は分散したオクターブ、左手は和音の繰り返しで和声が進行するのですが、この部分はまた最も頻繁に転調が起きる部分でもあり、次々と変わる目前の光景を前にして興奮する一方で、どこに向っているのか分からない、といった恍惚と不安がない混ぜになった状態に投げ込まれる感じです。

スカルラッティ・ソナタで際立った特徴の一つということで、このような楽節は音楽学者の間で「ヴァンプ(vamp)」と呼ばれるようになりました。亭主は最初「バンプ(bump、瘤、段差)」とごっちゃになっていたのですが、辞書を引くとジャズ音楽用語で「即興演奏」という意味が出ています。そう言われると、確かに現代ジャズのソロ・セクションのようにも聞こえます。

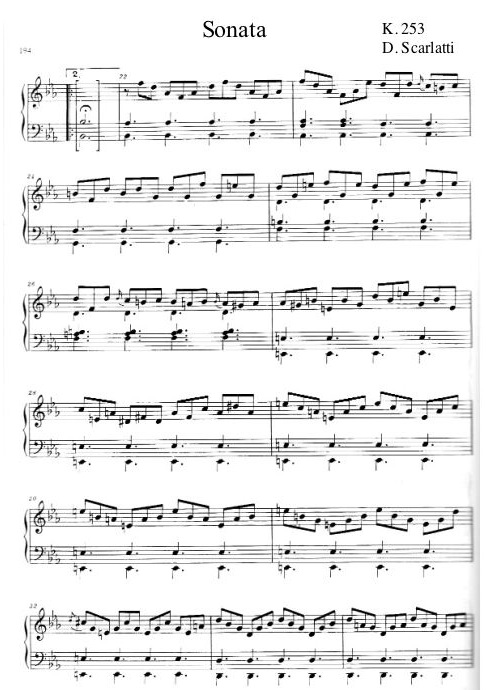

このヴァンプ・セクション、K. 485のような緩徐な曲では曲想に応じてそれなりに大人しいのですが、速い曲では目も眩むような絶大な演奏効果で聞くものに迫って来る感じです。かつてカークパトリックはその著書の中で、K. 260の転調を伴う和声進行を「まるで奇跡が起こったかのよう」と表現していましたが、今にして思うとこれはこのヴァンプ・セクションを指しているように見えます。これよりももっと凄いと亭主が思うのはK. 253のヴァンプ(下図)。これとペアになっているK. 252は隠れた名曲の一つ(亭主のお気に入り)で、今でもしょっちゅう弾きますが、ついでにとばかりK. 253に突入するともう止まりません。

K. 253のヴァンプは(J. シェベロフに言わせると)ヴィヴァルディのソロセクション風ということで、確かに右手ではヴァイオリンのアルペジョのような分散和音が延々と続いています。一方、左手は和音あるいはオクターブの単純な繰り返しで、見かけにはどうということもないのですが、その演奏効果たるや強烈です。亭主はこの曲を弾く度に目眩を感じるとともに、若き日のロージングレイブがヴェネチアで聞いたドメニコの演奏を評した言葉を思い出さずには居られません。「そのような楽節の演奏もそれがもたらす効果もそれ以前にまったく聞いたことのないものだった.その演奏はあまりに彼(ロージングレイブ)自身の演奏を凌ぎ,到達可能と考えられる限りのあらゆる完璧さに達していた...」

というわけで、このヴァンプ・セクション、今やスカルラッティを弾いたり聞いたりする上で最大の楽しみの一つです。