|

|

|

カテゴリ:音楽

先日(4月23日)のこのブログでハープシコードの二段目の鍵盤について取り上げた際、未音亭の楽器の複製元になった楽器(1638年製ルッカース)を含む表題のコレクションについて触れました。その後ネット上で調べているうちに、何とこれらの楽器を実際に使っての演奏を録音したCDがあることを知り、早速入手。ただしCDは二巻あり、今回ゲットしたのはその1で、タイトルはずばり「Instruments from the Russell Collection(Delphian, 2001)」です。

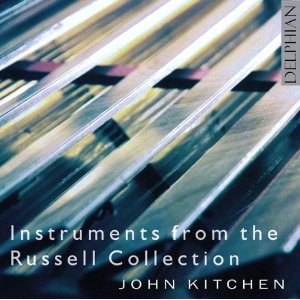

まずCDの冒頭、1586年製のイタリアン・ヴァージナルの響きが思いのほかよいのに驚かされます。もちろんそれなりに修復されてはいるのでしょうが、「400年以上前に作られた楽器なんて、所詮はガラクタに近いだろう...」などとという先入観は見事に吹き飛ばされます。 二つ目として登場するのはやはりイタリア製の一段鍵盤ハープシコード。いかにもイタリアンらしく、やや金属的(”wirely”=針金っぽい)、というか硬めの音が響きます。くだんの楽器にはこれとわかる制作者の署名などが見当たらないものの、その製作様式から1600~1620年頃にナポリで作られたものと推定されているとのこと。後に加えられた改造は、どうやらあのクリストフォリの手になるものとも。この楽器、もしかするとスカルラッティ親子が手を触れたものかも知れません。 三台目はトマス・ヒッチコックの手になるベントサイド・スピネット。1728年頃の製作とありますが、なーんとこの楽器、GG-g'''の5オクターブ61鍵をフル装備しているのです。しかもここで演奏されるのがドメニコのソナタ二曲(K. 481とK.471)。ベントサイド・スピネットは家庭用の楽器として人気があるものの、通常はフルサイズのハープシコードの「代用品」的な扱い(ピアノで言えばアップライト)でしたが、実際に聴いてみるとなかなかよい音です。しかも5オクターブフル装備、と知って亭主は思わず「この楽器ワシも欲しい!!」とつぶやいてしまいました。 ところで、この辺になると現在フランク・ハバードの「ハープシコード製作の三世紀」を読んでいる亭主としてはだんだん興奮してきます。というのも、このヒッチコックの楽器や次に出てくるカークマンのハープシコードなど、著作の中で紹介されても想像するだけだった楽器の音が実際に聞こえてくるのです。「百聞は一見にしかず」とは言いますが、この場合は「百読は一聞にしかず」というところでしょうか? 四台目のカークマン製の楽器(1755年製)は、亭主にとって初めて耳にするイングリッシュ・ハープシコードの音色でした。カークマンという人はもともとストラスブール生まれのドイツ人でしたが、英国に渡って楽器職人として成功したようです。英国市民権を得たのがちょうどこの楽器を送り出した1755年だったとか。なるほど、確かにフランコ・フレミッシュとはひと味違った響きです。この楽器では、亭主がハバードの著作中で語られている「リュート・ストップ」を全く誤解していたことも発見しました。未音亭の楽器ではリュート・ストップは単にダンパーを弦の根元に当てるだけですが、カークマンではそれ用のジャックが一組、弦の根元近くに並べられ、それで実際に弦を弾くのです。しかもその響きがまた独特...これは実際に聴いてみなければ分かりません。 五台目に登場したのはハープシコードではなくクラヴィコード。この楽器、父親から楽器に触れることを禁じられた子供時代のヘンデルが屋根裏部屋に持ち込み、毎晩夜中にこっそり触っていたという有名な逸話でも知られていますが、そのくらい音がか細く繊細な楽器というイメージがあります。大バッハも愛用したということですので、よい楽器はきっとよい音がするものだろうと想像しつつ、亭主がこれまでに知っている楽器はどれも「イマイチだな...」というものでした。でもこの録音で響いてくる音はそのようなイメージを大幅に修正してくれるものです。(やはり楽器というのは一台一台相当に違うものだということを今更ながら実感。) CDでは六台目としてチェンバー・オルガンが出てきますが、ここでは飛ばして七台目、いよいよフレンチ・モデル、タスカン製「クラブサン」(1769年)の登場です。ライナーノートに言わせると「世界中で最も有名なハープシコード」とありますが、確かにこの楽器、おそらくは無数のコピーが今までに作られたことでしょう。知らず知らず元祖の音をコピーのそれと「比較」している自分が可笑しくなってしまいますが(似てます、確かに!)。 最後に登場するのがブロードウッド製のハープシコード。 1792年製といいますから、すでにブルジョア革命の後、貴族の楽器ハープシコードに代わりフォルテピアノ=ピアノの時代になりつつある頃、いわばトリを勤める楽器です。これで分かったのがスウェルという仕掛けの様子で、実はこのCDのジャケットの写真はその部分を大写しにしたもの。ハバードの著作中で、ハープシコードの音量に大小をつけるためにヴェネチアン・ウィンドウ(すだれ)のようなもので楽器丈夫を覆う仕掛け、と紹介された記事を読んで、いったいどういうものだろうと思っていましたが、これでスッキリです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

June 5, 2011 07:04:45 PM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|