最近、ネットラジオ(Otto’s Baroque Music)で)でシュタイアーによる表題の作品が流れて来たのを耳にして以来、その旋律が頭の中をぐるぐる回っていました。

お盆休みに突入したこの週末、改めてシュタイアーのCD「Variaciones del Fandango Espanol(ファンダンゴ—スペインのチェンバロ音楽)」を聴きなおしてみました。問題のフーガ、正確には「レセルカータ、フーガとソナタ ト調」という作品の一部でしたが、他の曲も含めてその素晴らしさに改めて感銘すること一頻り。

こうなると、例によって指がムズムズしてくるので、「夏休みの自由研究」と称してネット上でアルベロ作品の楽譜を漁ってみました。

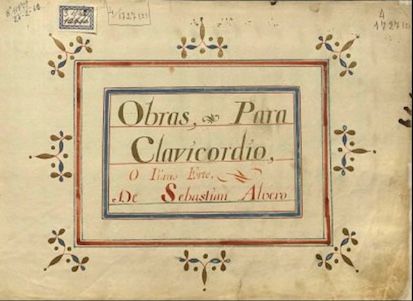

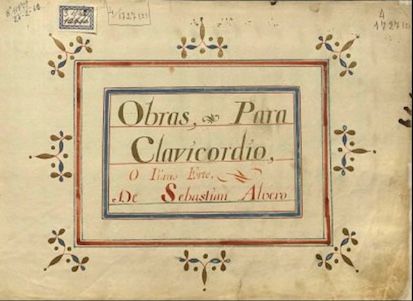

すると、その大元が「Obras, Para Clavicordio, o Piano Forte」という6つの組曲からなる曲集であることが判明。幸いなことに、IMSLPで原典と思しき楽譜(モノクロのコピー)をPDFでダウンロードできることもわかり、亭主も早速ゲット。ページをめくっていくと、件の作品は第4番として収まっているようです。記譜も現代と同じく右手=ト音記号、左手=ヘ音記号で、このままなんとか読めそう(^o^v)。

セバスティアン・デ・アルベロ(1722-1756)といえば、スペインの音楽に詳しい方にはおなじみと思われますが、かのドメニコ・スカルラッティのスペイン宮廷での同僚であり、ドメニコのソナタの写譜師の一人だったことも分かっています。彼の鍵盤作品はドメニコのそれに隠れがちですが、シュタイアーがライナーノートでその独創性について高く評価している文章が亭主の目を引きました。ここで少し引用してみましょう。

…ガルッピやハイドン、そしてドメニコ・スカルラッティの影響は明瞭であり、特にソレルとアルベロがスカルラッティに多くを負っていることは歴然としている。たとえばアルベロの大規模な《フーガ》(前述のト調のそれ:亭主注)が、年長の同僚であるスカルラッティの《猫のフーガ》を規範としていることは一目瞭然である。ただ、私は「バッハそして同時代の群小作曲家」とか「スカルラッティとそのスペインのエピゴーネンたち」といったプログラムは嫌いなのだ。後から訳知り顔に「偉大」か「小物」かに分類したところで大して役には立たないし、先入観なしに作品を認識するには邪魔なだけなのである。さらにいえば、音楽学は国粋主義がまかり通っていた19世紀末に生まれた学問であり、いまだに時として過去の遺物ともいうべき事柄に関わっていることがあり、たとえばヘンデルはドイツ人かイングランド人かとか、スカルラッティはイタリア人なのかスペイン人なのかといった議論が熱心にかわされることがあるのだ。そのような議論は何ももたらしてはくれない。それゆえに、いくつかの点で間違いなく中心的人物であるスカルラッティを、私のパノラマには含めなかったのである。このナポリ人に続いて作曲されたスペインの音楽がどの程度イタリア的かという点もここで述べるべきことではないであろう。

セバスティアン・デ・アルベロの作品を聴けば、様式的に他に負っている部分があるという事実は、その圧倒的な独創性の前ではそれほど重要でないことは明らかである。レセルカータ、フーガそしてソナタという形式のチクルスからして、私の知る限りでは類例のないものである。レセルカータについて言葉は必要ない。ただ聴かれるべき音楽なのであり、その常識を逸脱した内容の前で言葉は無力である。フーガは魅力的な形式上の実験である。ここでの対位法は非常に「地中海的」なやりかたで自己完結的には扱われておらず、全体を統一する要素として用いられ、このことによって広がりのある劇的な構造が維持されているのである。ニ短調のフーガのわきたつようなタランテッラのリズムは、私には見事に成功していると思える。ト長調のフーガの方が問題は大きいであろう。細部のユーモアに埋没することのないテンポをどうやって選ぶのか?チェンバロというクレシェンドの使えない楽器で大きなフレーズを十分に表現できるのだろうか?ここで私がとった解決は作品それ自体と同様に実験的なものと理解してほしい…

これらの言葉を考えながらシュタイアーの演奏を聴いていると、とにかくピアノと紛う程にデュナーミクの変化を感じさせられ、チェンバロでここまで音の変化を錯覚(?)させるシュタイアーの凄技に圧倒される思いです。