|

|

|

カテゴリ:音楽

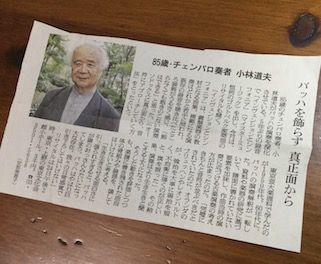

すでに昨年(2018年)暮のことになってしまいましたが、朝日新聞の芸術欄で「バッハを飾らず 正面から」というタイトルが付いたハープシコード奏者、小林道夫氏の近況を伝える記事に目が止まりました。少し長くなりますが以下にその全文を引用してみましょう。

85歳のチェンバロ奏者、小林道夫がバッハの演奏を深化させている。5年ぶりの録音で「インヴェンションとシンフォニア」を出し、今月は、恒例のゴルドベルク変奏曲のリサイタルも開く。  この記事、執筆者である安倍美佳子さんが小林道夫氏の言葉を再構成したものなので、同氏本人の考えがどこまで正確に反映されているのかは定かではありません。とはいえ、1960年代以降の古楽復興運動に立ち会ったこの世代の一部の古楽奏者の本心のようなものを垣間見るようで、亭主は大変興味深く読みました。 オランダのブリュッヘンやレオンハルト一派による古楽復興運動については、これをこの記事同様に必ずしも快く思わない(前後の文脈に照らして、ここでの「評価しつつも」という言葉の裏には、頭ではわかっても心情としては受け入れ難い、という気持ちがにじみ出ています)同時代の演奏家として、例えば先年亡くなったズザナ・ルージッチコヴァーさん(1927-2017)が思い浮かびます。彼女もどこかのインタビュー記事の中で、レオンハルトが「あまりにイデオロギー的になった」ので魅力を失ったと語っていました。記事中にもある「旗を振った」という表現は、まさに古楽復興が(運動)ムーブメントとなり、それを受け入れられない演奏家が「守旧派扱いされている」と感じたことを暗示しています。 一方で、記事の冒頭あたりにある「模範になる演奏」という言葉が、亭主にはもう一つの中心的な考え方を要約しているように読めます。他でもないクラシシズム、いわゆるお手本主義です。質問を発したという「若手」もやや安直ですが(後述)、これに対する記事中の小林氏の反応を眺めると、古楽復興運動のアンチテーゼとしてクラシシズム的な思考・感性が依然として抜き難く存在しているらしいことが分かり、大変興味深いものがあります。 ここで言うクラシシズムとは、18世紀末以降に、音楽において作曲と演奏の分業が明確になり、演奏専門の音楽家が現れることに対応して出てくる考え方です。そこでは、作曲家は(自分以外の演奏者にもわかるよう)音楽的意図を「完璧にきちんと音符を並べて」おり、演奏専門家もそれを大前提に演奏に臨みます。そこでのゲームのルールは、「音符を手掛かりに、如何に作曲家の真の意図に近づくか」で、最も近づいた演奏を「お手本」とする発想もここから容易に導かれます。 とはいえ、今では楽譜として残された18世紀以前の音楽の大部分が「演奏の速記録」のような機会的なもので、作曲家も兼ねる演奏家が、当時の演奏習慣に従って演奏毎にある程度即興的な要素を取り入れていたらしいことは確実と思われています。そして、この「譜面に書かれていない要素」も含め、装飾音や変奏を音楽の本質とみるのが古楽復興運動の唱導者達であるとすれば、これを付随的な要素として一段低く捉えるのがクラシシズム的な思考ということになるでしょう。引用記事中の「装飾がうるさく感じ、『飾らなくても飽きのこない演奏はできる』と思った」とある部分、まさにそのような思考回路を感じさせます。 それにしても、もしもこのような言葉が古楽界の偉大な先達の口から発せられたとすれば、亭主にとっては実に衝撃的です。例えばラモーの譜面にある装飾音は、それを一部でも取り去ってしまえば全く別物に聞こえるほど、音楽そのものの一部となっているように感じられます。同時代のバッハの音楽についても、「書かれていたかもしれない」装飾音を探ることは音楽の本質に迫る作業ではないでしょうか。(お題であるインヴェンションにしても、第1番にある異稿BWV 772aはまさにその正当性を裏付けるように見えます。)装飾音を単に演奏に飽きが来ないための方便と見なしているのは一体誰なのか、確かめたくなるほどです。(亭主は予々、この「装飾音」という用語自体に問題があると感じています。どうしても「単なるお飾り」という価値判断が忍び込む余地があるからです。) なお、関連する重要な問題として、このようなクラシシズム的な考え方が、音楽教育の現場にとっては大変便利なものでもあり、音楽学校で権威に基づいて垂範されることで「お手本主義」そのものも再生産されていくことが挙げられます。以前にこのブログでジャン・ロンドーの新譜を取り上げた際に、そこに引用されていたジル・ドゥルーズの箴言「教師の役割:それは生徒に自分の孤独との折り合いをつけさせることだ」を紹介しましたが、お手本主義はこれと真逆の考え方でもあります。 ちなみに、亭主はあのブログを書いた後で、CDのジャケットにあるローラースケートをはいたロンドー少年の写真の意味がおぼろげながら分かった気がしました。彼はスケート靴を履いたもののどうやって滑ってよいやら分からず、一人悪戦苦闘していたのでしょう。ドゥルーズの箴言はそんな彼に「お手本などない、独りでやり方を考えるしかないんだよ」と言っているようです。 なお、同じ世代の橋本英二先生(1931~)は、このような孤独な探求者のために「バロックから初期古典派までの音楽の奏法」という素晴らしい本を書いておられます。この本、亭主にとってはバイブルのような書物で、当時の演奏習慣のエッセンスを膨大な文献・楽譜の研究から抽出し、わざわざ日本人のために日本語でまとめられています。そこには「お手本主義」の香りは微塵もなく、ひたすら事実を追う古楽の探求者としての真摯なお姿が透けて見えます。「模範になる演奏」を所望した「若手」がなすべきことは、例えばこの書物に分け入り、自らの答え探すことではないか、などと自らの分際もわきまえず妄想した次第でした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

January 13, 2019 10:27:47 PM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|