|

|

|

カテゴリ:音楽

フォルクレ(Forqueray)といえば、亭主のようなウブな古楽愛好者は17世紀末から18世紀初めにルイ14世の宮廷で活躍したかのヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)の名手を思い浮かべます。「天使のような」とあだ名されるマラン・マレと対照的に、鬼気迫る即興演奏から「悪魔のような」と形容され、息子を(嫉妬のあまりとか言われていますが)牢屋にぶち込んだりと、色々エピソードにも事欠かず、話題性も抜群。

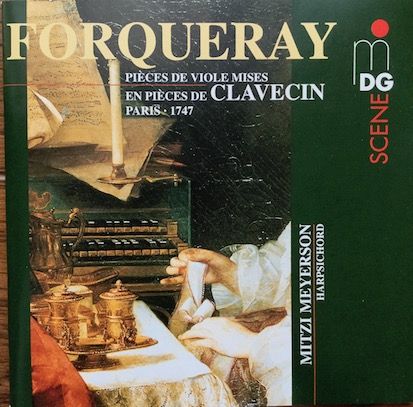

ところが、亭主はたまたまユーチューブでジャン・ロンドーが弾く「フォルクレ」のLa Portugaiseという曲を耳にし、そのデュフリやバルバトルに勝るとも劣らないかっこよさにたちまち惹かれてしまいました。そこで、ちょいとネットサーフィンしてみると、どうやらフォルクレの息子が父親のヴィオール作品をハープシコード用に編曲して1747年に出版したクラヴサン曲集というものがあるらしい、ということを知ることに。 そこで、さらにこのクラヴサン曲集を入れた音盤を探していたところ、ミッツィ・メイヤーソンのCDが偶然目に留まりました。2002年リリースとやや古いものの、アマゾンでのカスタマーレビューが高評価だったこともあり、迷うことなく中古CDをポチり。先週聴き始めたところ、予想をはるかに上回る快演で、即座に「マイブーム状態」になってしまいました。  ところで、フォルクレはこの時代に典型的な音楽家一族に属し、しかもあのクープラン一族と同じショーム・アン・ブリ(ブリーチーズの産地としても有名)に出自を持つとか。こういう場合によくあることとして、似たような名前の音楽家がゾロゾロ出てきて、素人には誰が誰だかよくわからないことがあります。実際、CDに付属していたピエール・ジャクィエさんによるライナーノートを読見始めたところ、この名前の問題で最初は頓挫。 気を取り直して亭主なりに整理したところでは、多分最も著名なフォルクレ(ヴィオールの名手)はアントワーヌ・フォルクレ(1671-1745)で、その息子の一人、ジャン=バティスト・アントワーヌ・フォルクレ(1699-1782)が、クラヴサン曲集の「編者」ということになります。(ミドルネームに父親の名前が入っていたのが亭主を混乱させた原因でした。) ちなみに、ライナーノートは大変な力作で、ウィキのような簡略な記事にはないウンチクが色々と詰まっています。特に興味深い点として、ジャン=バティストが亡くなった際の遺産目録中、ヴィオールが1台も無く、楽器といえばクラヴサンが1台あるのみだったことが挙げられており、彼が音楽家としてのキャリアの半ばでヴィオールを捨て、クラヴサン演奏に中心を移していたことを示唆するものとされているようです。 CDジャケットに用いられた絵は、ジャン=バティストの妻でクラヴサン奏者としても著名だったマリー=ローズ・デュボア夫人を描いたもので、ジャクィエさんはその左側奥に描かれているクラヴサンこそが遺産目録にあった楽器ではないかと推測しています。  そもそもジャン=バティストは幼少時から大いに才能を発揮したようで、15,6歳ごろには既に音楽家として名を成すほどになっていたとか。父フォルクレは、息子とすったもんだあった挙句1720年代半ばに引退し、その後は息子がヴィオール奏者として父親に代わって宮廷や公的な場で活動し始めますが、ヴィオールという楽器自体の人気は(父親の引退もあってか)下火になり始めたようで、この頃からクラヴサン音楽の作曲も手がけていたと推測されます。音楽一家である上に、母親や妻もクラヴサン奏者として鳴らしており、おそらくジャン=バティストがこの楽器に熟達していたことは間違いないでしょう。1747年に出版された曲集では「父フォルクレのヴィオール作品を編曲した」ということになっていますが、どうやらこれは売らんがための出版上の方便で、実際には彼自身のオリジナル作品が相当数含まれているのではないか、と推測される所以です。 何れにしてもこのクラヴサン曲集、今日的にはジャン=バティストのクレジットに帰されるべきものに見えますが、その音楽は実にフレッシュで、亭主にとっては新しいレパートリーの発見と言ってもよいぐらい強烈なインパクトがありました。(ミッツィ・メイヤーソンの演奏も素晴らしい!)これまで(亭主にとっては)父フォルクレの名声の影に隠れていましたが、大いに認識を新たにしたところです。 ところで、ここで見られる音楽家の父と息子の関係、バッハやスカルラッティのそれと大いに通底するものがありそうです。特に、父親の圧倒的な影響という点では、まさにスカルラッティ親子のそれを彷彿とさせます。ファミリービジネスとして音楽に従事する中で、「偉大な父」を持った息子達が自らの音楽の道をどうやって切り拓くか。いわゆる「家業」を持つ現代の若者にとっても共通の悩みというところでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

April 21, 2019 09:09:18 PM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|