|

|

|

カテゴリ:音楽

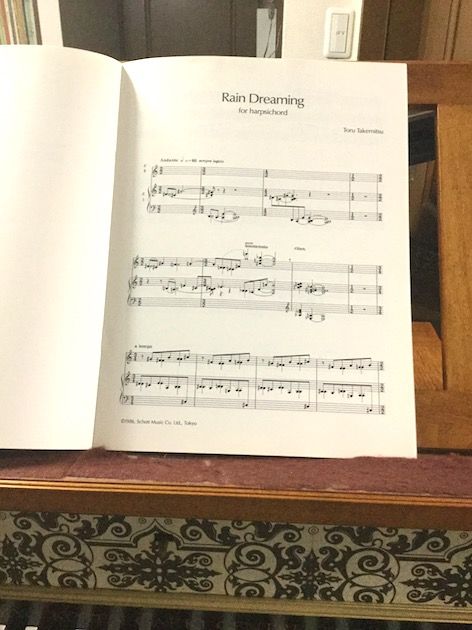

最近、亭主はふとした偶然から表題の作品のことを知り、いわゆる現代音楽におけるハープシコードという楽器の立ち位置に興味を持ちました。この作品、ネットで検索するといくつも動画が落ちており、演奏を耳にすることができます。興味本位で再生してみたところ、スカルラッテやアルベロが繰り出すハープシコードの不協和音に慣れているせいか、現代音楽嫌いの亭主にとってもそれほど耳障りでない響きが…

が、音だけ聴いてもピンとこない亭主、さらにググってみるとショット版の楽譜が売られていることが分かりゲット。譜面を追いながら改めて聴いてみると、臨時記号がやたらに多いことを除けば特に奇を衒った風でもありません。  面白いことに、何度か聴いているとドビュッシーやメシアンの鍵盤作品が持つ雰囲気が強く感じられるようになり、結構親しみが湧いてきました。 この作品、楽譜をめくると「エリーザベト・ホイナツカに捧げる。」とあり、アリエノール・ハープシコード作曲賞の委嘱により作曲され、1986年6月12日に、ワシントンで、ジョージ・ラクテンバーグによって初演された。」とあります。 そこでさらに調べてみると、アリエノール・ハープシコード作曲賞というのはどうやら米国のSoutheastern Historical Keyboard Societyで1980年ごろに創設されたらしく、初演したラクテンバーグさんはその創設者とのこと。(この賞、および学協会自体はその後いくつか変転があったようで、現在では別の名前の組織・団体で運営されているようです。) 一方で、この作品を献呈されたエリーザベト・ホイナツカさんは、現代音楽を専門に演奏するポーランド出身のハープシコード奏者とのこと。ただし、残念なことに2017年に77歳で他界されたとあり、作曲者共々鬼籍に入られた後でした。 それにしても、この作品をきっかけに、亭主は図らずもハープシコードを古楽のためだけの楽器とは見なさず、楽器固有の表現の可能性を追求する音楽家たちが今日でも少なからず存在することを知ることになり、蒙を拓かれた気がします。 考えてみると、スカルラッティのあの強烈なアッチアッカトゥーラ=不協和音がゾクゾクするような快感をもたらすのは、ハープシコードの鋭くまた急速に減衰する響き独特の効果で、実は不協和音を多用する現代音楽と大変相性がいいはず。ハープシコードによる現代音楽は、もしかすると「一般聴衆との乖離」が言われて久しい現代音楽にとって一つの福音となるかも?  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.08.04 21:54:53

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|