|

|

|

カテゴリ:音楽

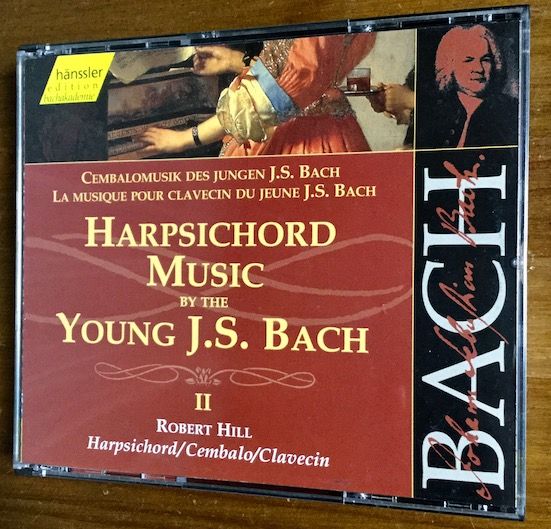

このところバッハの初期作品に興味津々の亭主、ロバート・ヒルによる「第3旋法によるプレリュードとパルティータ 」ヘ長調BWV833(2月のこのブログでご紹介)の驚異的に素晴らしい演奏に接し、さらには彼の演奏でカプリッチョ「オールドルフのヨハン・クリストフ・バッハを讃えて」ホ長調BWV993を聴くに及んで、これはもう彼の音盤を手に入れるしかない、とネットで中古CD(第II巻、2枚組)を前の週末に注文。数日後に到着したのを聴き始めるなり完全にハマってしまいました。

まず、何と言ってもそのサウンドの素晴らしさは筆舌に尽くしがたいものがあります(「第3旋法…」で受けた衝撃を改めて追体験!)。これほど芳醇なハープシコードサウンドはこれまでにまでに聴いたことがない、と言ってもよいぐらいです(興奮のあまり鼻血が出そう…)。ライナーノートを調べたところ、楽器はキース・ヒル製作によるタスカン・1769年モデルのコピーとありますが、その鈴のような音色に亭主の脳髄はトロけそうです。 もちろん、それに勝るとも劣らないのが演奏の素晴らしさ。これを聴けば「バッハの若書きの作品」という言葉が想像させる何か未熟なもの・初歩的なものとは全く無縁の新しい世界、「若々しいバロック音楽の輝き」と言ってもよい音響世界が広がること請け合いです。(このような音楽的邂逅は、おそらくセンペが奏でるルイ・クープランのCDに出会って以来。) 以下、ロバート・ヒル自身によるライナーノートのイントロ部分を亭主訳でご紹介。 「多くの単独の組曲、トッカータ、フーガなど、...これらは重要でまた様々な価値を持つものの、若年期の作品である。」バッハの伝記作家ヨハン・ニコラウス・フォルケルは、1800年頃にこのような言葉でヨハン・セバスチャン・バッハが青年時代に残した鍵盤音楽作品の状況を簡潔に要約している。バッハの初期の鍵盤作品は、長い間彼の成熟期の鍵盤音楽の影に隠れていた。それらが無視された理由は様々だが、とりわけ重要な理由として、成熟期の作品との間に感じられる質的な相違にあったことは確かである。バッハの作曲の腕が訓練によって上達したことは明らかだろう。実際のところ、亭主ももしこの演奏を10年前に耳にしたとしても、「後期の鍵盤作品に規定されたバッハ観」から自由であるはずもない亭主にとって、ここまでビンビン来ることはなかったでしょう。ヒルがこの演奏を録音したのは前世紀の終わり近い1999年。それから亭主の手に届くまでの20年、古楽の世界を気の向くままに遍歴した時間は、まさにこのような出会いのために必要な時間だったというわけです。 このCDに収められた作品、どれも大変興味深く面白いのですが、今亭主が弾いてみたいと思っているのが「パルティータ付きサラバンド」BWV990です。(これはもしかするとスゴい名曲ではないかと妄想中。) なお、今回亭主が手にしたのは第II巻ですが、あのもう一つのカプリッチョ「旅立つ親愛なる兄弟に寄せてBWV992」の衝撃的な演奏で始まる第I巻の音盤は国内に適当な出品者がおらず、やむなくスイスの業者から手配中です。 (今から大いに楽しみ…^o^)  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020年06月28日 22時07分50秒

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|