|

|

|

カテゴリ:音楽

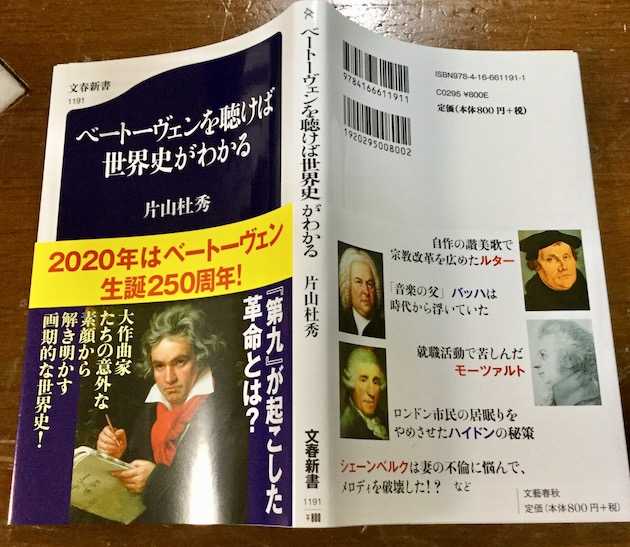

いつの間にやら残すところあと2週間余りとなった今年ですが、コロナ禍でほぼ立ち消え状態だったクラシック音楽界のベートーヴェン生誕250周年記念、ここに来て駆け込みで若干の盛り上がり(?)を見せている感じです。先々週覗いた書店の店頭にもベートーヴェン関連の書籍が並んでおり、そこで亭主の目を引いたのが片山杜秀氏の表題の本(文春新書、2018年)でした。出版年からもわかるように、本書は必ずしも記念イベントに合わせて執筆されたものではなく、売る側が便乗していることは明らかですが、杜秀クンしらい大風呂敷のタイトルに惹かれて衝動買い。

この本、序章にも宣明されているように、西洋クラシック音楽の歴史を音楽家・作曲家(=音楽の供給側)からの立場ではなくその受け手側から描いて見せたもので、音楽を契機にしてヨーロッパの社会・文化史が俯瞰的に語られています。 本書を前にして思うに、従来の教科書的な音楽史ではどちらかというと音楽の供給側からの視点が中心です。そこでは、それぞれの時代の作品を引きながら、どのような様式・語法の音楽が作られ、時代とともにそれがどう進化していったか、あたかも音楽がそれ自体で自律的な発展を遂げたかのような語りが支配的なように思われます。取り上げられる音楽家も、特に19世紀以降はいわゆる大作曲家と言われる人たちが中心。 このような大作曲家(=エライ人)vs下々の鑑賞者、という垂直的・権威主義的な西洋クラシック音楽享受の構造をひっくり返すという点で、杜秀クンの試みはとてもこんにち的です。なぜなら、本書の隠れたテーマは「西洋クラッシック音楽の盛衰の歴史」であり、現在はまさに「衰」、その権威も昔日のものとなった黄昏にあるという認識があるからです。 背景にあるそのような歴史認識も含め、亭主はこの本を大いに楽しむとともに、日頃ぼんやりとしか考えられていなかった色々な事柄を整理することに役立ちました。 特に、なるほどと膝を打ったのが、ロマン派時代における「バッハの再発見」に関するくだりです。杜秀クンによれば、それは「ベートーヴェンの呪縛」から解放されるためでした。 彼曰く、「ベートーヴェンは市民のためのクラシック音楽の可能性の大鉱脈をほとんど掘り尽くしてしまった。これ以上ベートーヴェンを引き取って発展させようと思っても、その余地はもう残されていなかった」というわけです。そこで、ポスト・ベートーヴェン時代の音楽家であるメンデルスゾーンやシューマンが目をつけたのが、知る人ぞ知るバッハ。彼の古い対位法を身上とした多声音楽の美学を改めて取り入れ発展させることで、近代の「主役なき時代=みんなが主役」の精神に合う新しい音楽を作り出した、という見立てです。 さらにもう一点、「金融資本主義的(無国籍・グローバル主義的=ユダヤ的なもの)」と「民族主義(=ナショナリズム的なもの)」の対比・相克という概念を用いてワーグナーをはじめとした19世紀末の作曲家達を整理して見せたところもなかなか秀逸。これは現代にもそのまま見られる二項対立で、音楽史において名を留める19世紀末の音楽家達が、つまるところ反グローバリズムという時代の要請にうまくマッチした音楽を供給できた人達だった、という視点は説得力があります。 一方、バロック以前の音楽に関しては、やや的外れと思える論考も見られます。例えば第1章の末尾、当時の「神の秩序」という世界観の中で人間が単なる道具とみなされていた、という主張を裏付けるために持ち出される「ヴァイオリンは異常な楽器」という挿話です。曰く、 …イランでも中国でも、小さい擦弦楽器だって床か地面に片方の手で立てて、もう一方の手で弓を持って弾く。体からだいぶん離して、耳の近くになんか絶対持ってきません。体に優しく楽器を扱うとこうなるのです。…擦弦楽器を顎で挟んで耳元で鳴らそうとはヨーロッパ人以外は考えません。最近ではバロック時代の楽器や演奏習慣も知られるようになり、当時ヨーロッパで流行していたヴィオール族の擦弦楽器はまさに体からだいぶん離して立てた楽器を弓で弾いていたことが知られていますし、バロック・ヴァイオリンも顎当てはなく、おそらく顎で挟むといった奏法はまだなかったと思われます。つまり、杜秀クンが言い募っているのは、19世紀以降に大ホールでの演奏を前提として改造が加えられた近代の楽器および奏法についてのもので、この文脈で持ち出すのは筋違いというもの。(少年時代のヴァイオリンのお稽古に由来するトラウマが思わず噴き出した?) なお、あとがきから推測するに、本書はどうやら口述筆記から起こした原稿のようで、上記の引用部分にも明らかなように、テレビ・ラジオで接するあの杜秀クンの語りがそのマンマ出ているところも楽しみどころです。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

December 13, 2020 09:08:19 PM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|