|

|

|

カテゴリ:雑感

師走に入り、関東地方もこの数日かなり冷え込んでいます。未音亭でも朝夕の暖房は欠かせなくなるとともに、例によって室内の空気が乾燥し始めました。週末になり、ふと楽器を置いてある部屋(音楽室)のデジタル湿度計を眺めたところ、いつの間にか測定下限の28%を指しているのを発見。あわてて納戸に仕舞い込んであった加湿器2台を取り出し、音楽室と隣のリビングで稼働させ始めました。とはいえ、この数年は2台ともスイッチを入れてしばらくは送風ファンが妙な唸り声を上げながらヨタヨタ回っている感じで、スムーズに動き始めるまでに数分かかる仕末。それでも何とか湿度が50%程度まで回復し一安心といったところです。

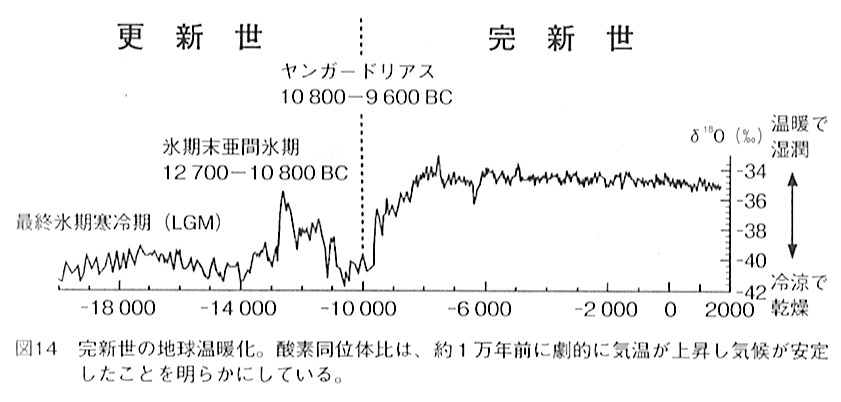

ちなみに音楽室のドーナツ型加湿器、改めて調べてみると2007年ごろに頃購入したもので、すでに15年以上も動いているという年代物。ただし、使い始めて数年経ったところで送風ファンがへたり始め、5-6年後にはついに回らなくなってしまいました。そこでネット上で見つけた同型のパソコン用ファンを購入し、ダメモトで自前で交換したところ、幸い無事に再稼働。2018年製のもう1台も送風ファンの調子が怪しくなってきたところを考えると、どうやらこの部品の寿命は5年程度と推測されます。(その意味では、交換したドーナツ加湿器のファンは長持ちしている方かもしれません。) ところで、このところ巷では今夏の平均気温が従来の記録を更新したというニュースや、来たる冬も暖冬傾向が続くという予想を耳にします。最近UAEで開催された国連気候変動会議(COP28)では、「地球温暖化」に代わって「地球沸騰化」という表現が用いられるようになるなど、平均気温の上昇とそれに伴う大規模気象災害の発生リスクが叫ばれ続けています。しかしながら、我々小市民はいわゆる「恒常性バイアス」に強固に縛られているせいか、温暖化(沸騰化)がもたらすであろう危機をリアルに想像できない状態にあります(=いわゆる「茹でガエル」状態)。来年、再来年といった近未来のことも予想できない身になれば、2050年、あるいは2100年の地球がどうなっているかなど想像もつきません。(どうせその頃はこの世にいないだろう、とタカを括る亭主のような年寄りには我が事とも思えず…) このような想像力の限界は、結局のところ平均寿命が80年前後しかない個人の経験に依存することから来ています。それを打破する上でまず念頭に浮かぶのは「歴史に学ぶ」必要性です(「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という格言の意味も同じ)。とはいえ、今問題になっている温暖化の意味を理解するには、文字記録が残る歴史時代(せいぜい4-5千年)より遥かに長い時間スケールでの地球史を知る必要があります。B. フェイガンの「古代文明と気候変動」(東郷えりか訳、河出書房新社)は、まさにそのような知識を一般読者に与えてくれる好著です。  この本を読むと、まず1万年、10万年といったこれまで全く馴染みのない時間スケールでの「人類史」を考えるとてもいい訓練になります。さらに、その昔中学校や高校の世界史で習んた「古代文明」が、なぜ現在では人が住みにくい砂漠や山奥のような辺鄙な場所で栄え、後に滅んだのかについて、気候変動による環境の激変という合理的な視点(学校ではまず習わない?)を提供してくれます。とはいえ、やはり何よりも驚きなのは、もともと地球の気候自体が我々が漠然と想像しているような定常的なものではなく、長い周期をもって大きく変動してきたこと(太陽系における地球の公転の揺らぎによるらしい)、あるいは1万年前のヤンガー・ドライアス期と呼ばれる寒冷期以降、比較的急激に気温が上昇し、今日までその状態が続いている、という例外的な状況にあることです。  こういう事柄は、どうやら古気候学の専門家の間では常識のようですが、一歩専門の外に出るやほとんど知られていないらしく、気候変動といえばすぐに人為的なCO2排出と結びつけてしまう短絡的なイメージが広まる背景にもなっているようです。 なお、誤解がないようにあえて付言すれば、本書はCO2排出増大による温暖化を否定するような立場にはなく、そのようなリスクは当然あり得るとしています。むしろ、人為的なCO2排出を原因と認めない人達が持っているかもしれない「地球の気候は古来変化していないはずだ」という無意識なバイアスを打破する上でぜひ読んでほしい本だと言えるでしょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.12.03 22:30:57

コメント(0) | コメントを書く

[雑感] カテゴリの最新記事

|