|

|

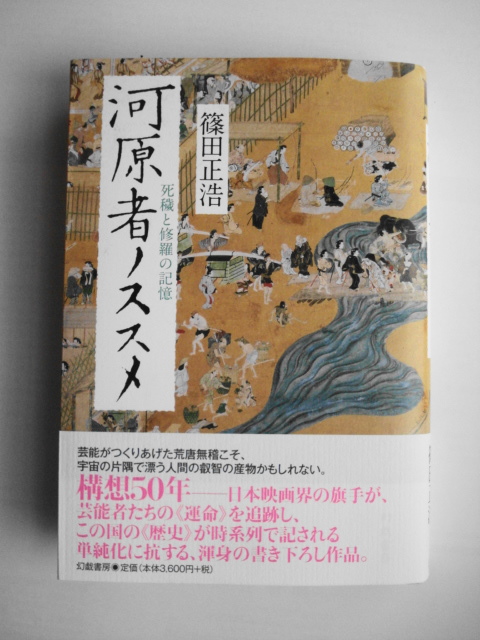

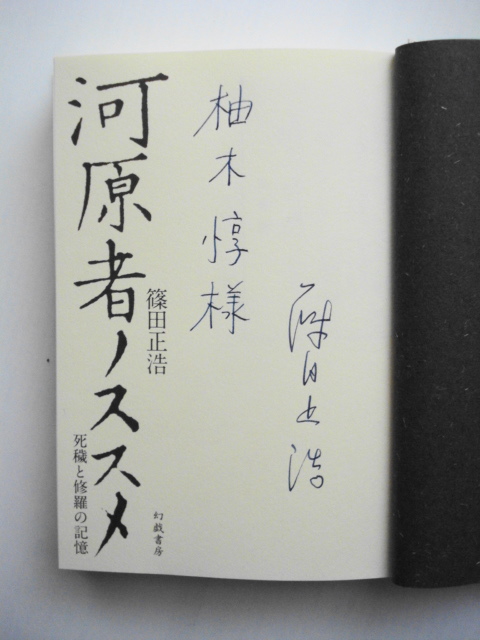

人生とは 霊魂はあるのか人生でやるべき20のこと本日は、おいらの誕生日。56歳になりもした。 65歳までは頭脳がまともに動く(またはおいらが死ぬ)としたら、残された時間は後9年しかない。 「今の時間を悔いなく生きる」しかないなぁ。 ということで、本日は、関ネットワークス「情報の缶詰10月号」に掲載した「『自由人』事始め」(人生でやるべき20のこと)をお披露目する。  人生でやるべき20のこと 『20 THINGS YOU SHOULD DO IN THIS LIFE TIME』 ニューヨークにいたときに「20 THINGS YOU SHOULD DO IN THIS LIFE TIME(人生でやるべき20のこと)」というアフォリズム(金言)を見つけた。 アングロサクソン(白人)が死ぬ前にやっておきたいことを羅列したものである。出典は不明だが、それなりに感動した記憶がある。日本語で読むのではなく、英語で読むというのも当時の脳に刺激が与えられた。したがって、そのまま原文で紹介する。 1. Visit the country your ancestors called home. 2. Leave a dollar where a kid will find it. 3. Fly over the Grand Canyon in a helicopter. 4. Lend money to a friend without expecting it back. 5. Have a suit made by a Savile Row tailor. 6. Ride in Gondola down the Grand Canal in Venice. 7. Teach a class. 8. See the sun rise over the ruins at Machu Picchu. 9. Plant a tree. 10. Fly on the Concorde. 11. Stand on the Great Wall. 12. Make your own beer. 13. See an opera at La Scala in Milan. 14. Learn to speak French. 15. Take a balloon ride over the Serengeti. 16. Be able to recite 3 good tastes. 17. Kiss someone passionately in public. 18. Play the Old Course at St. Andrews. 19. Shoot the rapids on the Snake River in Idaho. 20. Your own dreams. 日本語に訳すとこうなる。 「1.あなたの祖先の故郷を訪ねる。2.子供の見付けやすいところに1ドル紙幣を置く。3.グランド・キャニオンの上をヘリコプターで飛ぶ。4.返済を期待しないで友人にお金を貸す。5.サビル通り(ロンドンの一流紳士服店が並ぶ街)でスーツをオーダーする。6.ゴンドラでベニス運河下りをする。7.クラスを教える。8.マチュピチュ(ペルー)遺跡で日の出を見る。9.植樹する。10.コンコルドに乗る。11.万里の頂上に立つ。12.自分自身のビールを造る。13.ミラノのスカラ座でオペラを観る。14.フランス語を習う。15.セレンベティ平原(タンザニア北部、ケニア国境付近)で気球に乗る。16.3つの優れた詞を暗唱出来る。17.人前で熱烈なキスをする。18.セント・アンドリュ-スのオールド・コースでゴルフをする。19.アイダホのスネーク川でウサギ狩をする。20.あなた自身の夢」 このアフォリズムはおいらがニューヨークにいた97年ごろのものである。したがって、項目10のコンコルドの飛行は現在では廃止されており、実現不可能だ。しかし、その他の項目については、今でも立派に通用すると思う。面白いのは、固有名詞のものが一流のものや優れた名勝地ばかりである。また、「ナポリを見て死ね」が入っていないが、その代わり項目6にベニス(ベネチア)運河のゴンドラが入っている(写真はグランド・キャニオン近郊モニュメント・バレーでの筆者)。 人生は短い。皆さんももしご興味があれば、早めにチャレンジされることをお薦めする。 『会社を辞めてやろうと思っていた10のこと』 産経新聞石井編集委員が同紙に連載している「団塊の妻たちよ」にも同じような記事を見付けた。地域情報誌の会社を55歳で早期退職した女性編集長が、会社を辞めた後でやろうと思っていた10のことである。 「1.出来るだけグータラする。2.健康・美容、自分のメンテナンスをする。3.自分専用のパソコンを買う。4.家の掃除をする。5.毎朝散歩する。6.ダイエットをする。7.たまった本を読む。8.たまったビデオを読む。9.6月はワールドカップの全試合をテレビ観戦する。10.息子の大量の漫画を読む。」 面白い。この編集長は、10を除いて全てやり遂げている。 『おいらが会社を辞めてやろうと思っていた10のこと』 さて、おいらが在職中に考えていた、会社を辞めてからやる10のことは次のとおりである。 「1.文学賞(新人賞)に応募する。2.自分のブログを開設する。3.海外ロング・ステイの下見をする。4.憧れの図書館通いをする。5.毎日、昼寝をする。6.大量の本、レコード、CD、ビデオ、ポスターを整理、処分する。7.自分の人生の軌跡を整理する(学生時代、会社時代の資料を整理する)。8.当てのない旅に出る。9.料理を本格的に習う。10. 充電期間は2年とする。」 退職1年で、3と8を除いて、ほとんど達成した。3と8が不十分の理由は、昨年母が脳梗塞で倒れたためである。現在はその介護を中心にしているので、専ら旅行は広島への帰省である。7はなかなか手強いが、今のうちにしておかないとウソになるだろう。9の料理はニューヨークの単身赴任のときから覚え始め、今では美味しいものを自分で創る喜びに目覚めている。1の文学賞応募は、現在奮闘中で既に3作品を完成させた。発表は応募から半年程度かかるため、いずれ号を改め、顛末をご紹介するつもりでいる。 人生は短い。グズグズしてたら、直ぐに老人になってしまう。まだまだやりたいことは山ほどあるぞ~。 人生とは何か この年になると、人生の先が見えてくる。 そこで、人生とは何かと大層な質問であっても、かなりはっきりと答えが分かるようになる。  ま、人生とは、次のいずれかである。 1.所詮生きているうちが華なのよ、とエピキュリアン(人生やったもん勝ち)になる。 2.生きた証しを何か残したい、と求道師になる。 最近、首筋を痛めたので、 3.痛みや病気さえなければ、それで人生は十分と悟る。 それに定番の 4.市井の人間として全うし、日々幸せであればそれで良いではないか(または別に幸せでなくても良いではないかとニヒルになる)と悟る。 および、以上の1.から4.の組み合わせではないかと思う。 と、ここまで考えて、やはり人生の最後、つまり死ぬときに「良い人生であったと思うのかどうか」が、人生とは何かのヒントだと思うのである。本人がそれで良いと思っていれば、死ぬときに何の後悔もないはずである。 あぁ、いい人生だったと、死の床で感慨深く思いながら旅立つ。 それが至福の人生ではないか。 しかし、死は前触れもなく、突然やって来る。おいらは先日それを実感した(明日以降述べる)。そうであれば、尚更のこと、生きているうちに自分の人生とは何かを考えておくべきであろう。 読者諸兄のお考えは如何に。 人生とは何か(その1) 永遠の課題である。  思えば学生時代においらの下宿で親友と夜を徹してこの問題を論じたこともあるが、結論は出なかった。哲学や仏教書を読んでもその中に解答はない。人間が一生かかって解く問題だと分かるのである。 おいらがミステリーを書く理由もそこにある。人生とは何かという謎解きである。 ところが、社会人になる前に読んだ本で偶然、その解答を見付けるのである。城山三郎の「小説日本銀行」である。主人公も同じ問題の解答を探しあぐねていたのである。おいらはその小説の中に答えを見付ける。 「人生とは、仕事と家庭である」 何と明快な答えではないか。男にとっての人生を見事に云い当てている。仕事だけではない。家庭だけでもない。仕事と家庭の両方である。 仕事だけ出来てもそれでは片輪である。 充実した仕事で汗を流す。愛の巣である家庭に戻る。その家庭が冷え切っていたとすれば、何のための仕事か分からない。 家庭だけで仕事がないのも同様に片輪である。 死ぬときに馬鹿な人生だったとだけは思いたくない。人生を浪費したとしても、人生はリセット出来ないからである。 だから、おいらは仕事と家庭の両方を大切にしてきた。今までもそうだったし、今後もそうするつもりでいる。 人生とは仕事と家庭。念仏としてもよく出来ている(続く)。 何もしないことは死ぬことである 生きるということは、どういうことなのか。  「人はパンのみにて生きるに非ず」という聖書の言葉がある。 食うために人は生きるのではない。ましてや、息をするためだけに生きるのではない。肉体的に生きるということと精神的に生きるということとは、別の問題である。それが人が生きるということである。 人は何かをしなければいけないのである。 それを、三島由紀夫は「その人の一生の価値を決めるのは、一瞬の時(とき)かも知れない」(同旨)と見抜いたのである。 男は闘わなければいけないときがある。何かしなければいけないときがある。そういうときに何をするかで、その人の一生の価値が決まるのである。何もしないというのは、精神的には死んでいることに等しいのである。生きるということは、詰まるところそういうことである。 もう少し云うと、そのときが何時来るかは分からない。しかし、そのときが何時来ても良いように、常に準備しておかなければいけないということである。つまり、常在戦場ということである。武士道とはそういうものだったのである。それは、無為とは違うのである。 何もしないということは、死ぬことと見付けたり。 インフェルノ(前編) 地獄のことである。  五木寛之のエセーによると、キリスト教(カソリック)には二つの地獄(英語でヘル)があるという。 一つは煉獄(ブルガトリオ)。ここに堕ちると苦しみの連続であるが、反省すればやがて救われる。 しかし、もう一つ別の地獄がある。インフェルノである。インフェルノに堕ちると、日本の地獄と同じように永遠に苦しみが続くことになるのだそうだ。 お、おとろしい。 しかし、おいらがこれまで知っている地獄は、インフェルノである。地獄に堕ちれば、永遠に地獄である。 改心すれば地獄から這い出せるという思想は、日本にはない。永遠に地獄の苦しみが続くから、地獄なのである。 もともと仏教の概念にある地獄というのは、サンスクリット語でnaraka(奈落)という意味だそうだ。それが日本では地獄の概念となったのに対し、西洋では上述の考えとなったのである。 さて、おいらは、死後の世界があるとは思わない。ましてや、天国と地獄があるとも思わない。死は無を意味するのみである。 むしろ、おいらの関心は、死後の世界があろうとなかろうと、おいらが今生きているこの世自体が地獄ではないかということである。つまり、我々は地獄を生きているということである。そうであれば、あの世にインフェルノがあったとしても耐えられる(この項、続く)。 インフェルノ(後編) 実は、おいらがこれまでに書いたブログ「百歳は祝うことか」と「何もしないことは死を意味する」というコメントに私見を述べていただいた読者がおられる。  そのまま、掲載させていただく。 「何もしないで生きることは、決して悪いことではないのでは? というのが、私見です。何もできない自分を受け入れ、笑顔で人に接する。 佐藤優の文章で最も印象に残った言葉は、 『人はこの世で努力して得たものを、何一つあの世に持っていくことはできない。これがキリスト教の教えである』というものです。 一番大事なことは、無心な心を持ってこの世を去っていけるかどうかではないでしょうか。年をとり、何も出来なくなって無意識と意識がはっきりとしなくなった状態での生を慈しむことは生の本質を見つめる上で大事なことのような気がするのですが…」 ご指摘のとおりである。あの世に持っていけるものなど何もない。 ただ、おいらが云いたいのは、いや、この世にオサラバするときに思うのは、実に世俗的で「この世に悔いを残しておきたくない」という、ただ、それだけのことである。 もとより、何ができるかは神のみぞ知ることで、結果はどうでも良い。おいらが云いたいのは、やりたいことがあれば、そのための努力を惜しまなかったかどうかということだけである。今の世の中は、そうしない人ばかりである。 勿論、無心な心を持ってこの世を去ることが出来るかどうかに異論はなく、それは言葉を変えれば悟りの境地だと思う。 ところで、年をとり、認知症の状態であったとしても生を慈しむことは生の本質を見つめる上で大事なことには違いない。しかし、この問題は難しい。心が壊れるのである。医学的には脳が壊れるのである。壊れるということはシンドイ。 慈しむことに同意するのは勿論だが、おいらがその当人になるのは耐えられない。しかし、長寿がここまで続くと、現実にはおいら自身がそうなることも考えられるからやっかいである。 そうだとすれば、これは現代のインフェルノかも知れない。元々この世が地獄であるかも知れないのに、更に人類が新しい地獄を創り出したのである。 死後の世界を確かめた少年(前編) 本日と明日は、「関ネットワークス2009年1月号」に掲載した記事をお贈りします。  「門松や冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」 一休和尚の詠んだ句と云われる。新年号は、それにちなんで死後の世界を確かめた少年の話しをしよう。 1.それは毎日新聞への投書から始まった 昭和48年4月のことである。毎日新聞社に一通の手紙が届いた。高校一年生の男子から「自殺して死後の世界を確かめてみます。この手紙が届いているころには自殺をしています」という内容のものであった。 毎日新聞では、自殺予告とも本当に実行しているとも取れる内容であり、同時にいたずらの類かも知れないと思いながら、差出人の住所と名前を確認し、電話帳で電話番号を調べてかけてみると、母親が電話の向こうでむせびないていた。少年は本当に自殺していたのだ。 少年はT君といい、大工一家の一人息子であった。サンデー毎日の取材によれば、成績は常にトップクラスの秀才であり、当時T君が通っていた塾の先生は、それまでに教えた生徒の中で三本の指に入るほど優秀な生徒だったと述懐している。理系に強く、美術の才能もあったという。 そのT君が中学校2年生のときに読んだ毎日中学生新聞が彼の人生を変える。当時その新聞に連載されていた特集「死後の世界」に熱中したからである。彼は「霊は存在する。死後の世界もある」と思うようになる。 理系好きとあって、霊魂が存在すれば声を録音できるはずだと、テープレコーダーに拡張型集音マイクを接続し、深夜遅くまで実験するのだが、悉く失敗に終わっていた。その後も、T君は様々な実験を試みるのだがうまくいかない。そこで、彼の考えた究極の方法が「そうだ、実際に死んでみれば分かるじゃないか」という結論であった。 2.死後の世界を確かめる方法 しかし、単に自殺したのでは、死後の世界を調べたとしても誰にも伝えることが出来ない。そこで、彼は毎日新聞に次の内容の手紙を送ることにしたのである。 「毎日新聞社様、一つお願いがございます。 それは、私が生きている間に二つのものを隠しましたので、霊媒を通じてそのありかをあの世からお伝えします。もし、死後があるのなら、その二つのものを隠した場所が皆様には直ぐに分かるはずです。どうか、霊媒を通じて、私を皆様とお話しさせて下さい」 というものであった。 T君は高校入学も間がない4月15日、祖父と話しをしている途中にも拘らず、雨が降り注ぐ中、「ちょっと出てくる」と言い残して自宅を出た。近所にある郵便ポストに毎日新聞社宛の手紙を投函すると、千葉県富津市金谷の鋸山に向かった。 この山の頂は通称「地獄覗き」と呼び、断崖絶壁となっている山頂から下を覗くと70メートル下まで真っ逆さまに落ちるのではないかという恐怖にかられるほどの自殺名所である。彼は、当日濃霧で一寸先も見えない中を山頂まで登り、真下の見えない山頂から単身飛び降りたのだ(続く)。 死後の世界を確かめた少年(後編)  3.顛末 毎日新聞社では、T君の遺志を汲み、久慈霊運という女性霊媒師に依頼して隠しもののありかを尋ねることにした。 霊媒師はT君の自宅に呼ばれ、仏壇の前に座った。長い数珠を振り上げ、全身身悶えしながら本人の霊を呼び出したところ、突如、久慈霊媒師の動きが止まった。 霊媒師はちょこんと記者の前に座った。 記者が「T君?」と聞くと、男の声で「うん」と頷いたという。 「どうして死ぬ気になったの?」 「人間は死んでも霊になって、再び生き返ることができるんだ。だから、死んでもまた生き返れば好いと思って」 「君が隠したものは?」 「普通の学校の本とカセットテープ」 「どこに隠したの?」 「自宅の押入れの上。でも、もう出てこなくてもいいや」 「死んだことを後悔してないのかい?」 「自分でここに来たんだから仕方がないや。でももうダメだ。まだ生き返らないもん」 「今、君はどんなところにいるの?」 最後の記者の質問に対し、霊媒師は憂鬱そうな顔をして次のように答えたという。 「何も見えない。雲の上をふわふわ歩いているみたい。こんなんだったら、来ない方が良かったのかなぁ」 記者が調べてみると、学校の本とカセットテープは確かに押入れの上にあったという。しかし、それは誰の家にも有るものなので、T君の霊が本当に降りてきて伝えたものかどうかは分からない。 4.死後の世界はあるか(臨死体験との差) さて、読者諸兄は、かの立花隆が紹介している臨死体験の話しをご存知だろうか。実際に死に損なった数百人の体験者から、死際に体験したことを詳細に記録した大部の本である。それによれば、死に際して、自分が布団で寝ている姿を天井から見おろした(いわゆる幽体離脱)など、魂があると明言しているケースが多い。 しかし、所詮、臨死体験と死後の世界とは別問題である。臨死はまだ生きている状態であり、死んでいるのではない。 これについては、ポルトガル人宣教師であるルイス・フロイスの記録した織田信長の死生感が参考になる。信長は死後の世界などなく、あるのは無であると喝破している。当時の地獄や極楽を説く有名な坊主と論争し、論理的に死後の世界はないとして相手を組み伏せたという記録が残っている。 しかし、もし死後の世界が本当にあったとしたら面白いだろうなぁ。肉親はもとより、往年のスターが綺羅星の如くいるんだから。あ、ありゃ、裕次郎だとか、お、その隣に楊貴妃がいるとか、やや、小野小町もいるなんてもんで、毎日退屈しないと思うのだが。 げに、死後の世界とは摩訶不思議なものなり(この項、終り)。 生きているということ 先月(1月15日)のことである。  特定健診が終了して一段落し、おいらを苦しめていた下痢が去った。 バリウムを飲んだ後の下剤の効き目が強すぎて、トイレに何度も駆け込んだ後である。 その日の午後は運良く自由時間になったので、久し振りに世田谷まで行き、ボロ市に顔を出そうと思った。大倉山駅のホームに滑り込んで来た東横線に乗り込む。 平日の昼だから、客はまばらである。 夕方は予定が入っているのだが、それまでは何をしても良い。極端な話し、ボロ市に行かなくても良い。謂わば、当てのない旅に出たようなものである。 元住吉駅で電車が停車した。特急の通過待ちである。進行方向に向かって右側の座席に座っていると、後方から窓越しに温かい日差しが射してくる。ぽかぽかとした陽気である。 何気なしに窓の向こう側を見た。ホームで停車しているので、ホームの屋根とスレートを支える支柱が目に映った。何の変哲もない光景である。平穏そのものである。都心に近付いているのに、座席にはほとんど人がいない。 のどかなものである。 そのとき、突然、 「あ~、おいらは、今、生きているんだなぁ」 と思った。 伯母がよく使う「生かされている」という意味が分かったような気がした。幸せというのはこういうところにあるんだなぁと少し戸惑う。 こういうことを感じることが人生で大切なことではなかろうか。少なくとも、人生は金などではないようである。 こういう一瞬を感じる人生… 「分かんねぇだろうなぁ、まだ、ひよっこには」 人生はまだ捨てたものではない。 人生の道標 「私は完全を求めてきた。だからこそ挑戦する責任があった」  イタリアの作曲家、ジュゼッペ・ヴェルディが80歳のときにオペラ「ファルスタッフ」を作曲したときの言葉である。 「アイーダ」など数多の歌劇を作曲したヴェルディは、若くして既に音楽家としての名声を手に入れていた。 しかし、作曲に終わりはなく、作曲に完全はない。常に学び続け、成長し続けることが必要だと考え、ヴェルディは年齢を重ねても創作を続け、「ファルスタッフ」を作り上げたのである。 実は、この逸話は「ドラッカー 365の金言(ダイヤモンド社)」の中に出て来る話しだ。 ピーター・ドラッカーは18歳のときにこの言葉に触れて、感銘を受ける。ヴェルディは18歳で音楽家として名を上げていたが、同じ年のドラッカーは何をしたいのか分からず、人生に迷っていたのだ。 彼は、このヴェルディの言葉を人生の道標にしようと決心したのである。 さて、常に学び続け、成長し続けることが必要だというのは、正しい。 ここでおいらが云いたいのは、ヴェルディが云う「完全」にはもう一つの意味があったのではないかということである。 実はおいらには完全主義の部分があって、どうでも良いことであっても完全性を求めてしまうことがあるのだ。これは、ある意味では実社会には向いていない。完全性を求めると趣味の世界に入る危険性があるからだ。 学者や芸術家であれば、そうであっても良い。しかし、企業で完全を求めると、本末転倒になる恐れがある。企業の最終的な目標は利益や顧客の喜びであって、完全を目指すことではない。巧緻は拙速に如かず、である。 昔、小林信彦のエセーを読んでいたら、同じ様な件(くだり)が述べてあり、氏が編集者として自分を諫めておられるのを知って、膝を叩いたことを覚えている。 しかし、芸術で完全な作品、完成された作品は素晴らしい。 ところが、完全すぎる作品は読んでいて、逆に何か物足りないものを感じることがある。不完全な部分があって見る者を感心させると云うこともあるのだから、芸術とは難儀である。 完全というのは、こうしてみると奥が深いのである。 身を養ひて、何事をか待つ 徒然草が好きである。  若いときは兼好法師を爺むさいと思っていたこともあった。しかし、この男、さりげなく人生の真理を説いている。同じ人間が考えることである。千年位の単位では、思想など簡単には変わらないようだ。 現在、おいらは老いと死をテーマにした小説執筆にチャレンジ中である。 そこで、その徒然草の第74段。 「蟻の如くに集まりて、東西に急ぎ、南北に走る人、高きあり、賤しきあり。老いたるあり、若きあり。 行く所あり、帰る家あり。 夕に寝て、朝に起く。営むところ何事ぞや。生を貪り、利を求めて、止む時なし。 身を養ひて、何事をか待つ。期する処、ただ老と死とにあり。 その来る事速やかにして念念の間に止まらず。これを待つ間、何の楽しびかあらん。 惑へる者は、これを恐れず。名利に溺れて、先途の近き事を顧みねばなり。 愚かなる人は、またこれを悲しぶ。常住ならんことを思ひて、変化の理を知らねばなり」 柚木惇訳だと、次のとおり。 「アリの様に集まって、東西に急いだり、南北に走ったりする人がいる。中には、偉い人もいるし、どうしようもない人もいる。年寄りもいるし、若い衆もいる。 皆行く処があるし、帰る家もある。 夜は寝て、朝は起きて、皆一体何してるんやろ。意地汚く生きて、金もうけばっかりして、休みときなんかあらへん。 養生して、それで何を待つんやろ? 結局、皆年取って死んでいくだけや。 老いは速く、あっという間にお陀仏や。うだうだ考えている間にも老死は待ってくれへん。成仏するまでのわずかな間に、何の楽しみがあると云うんや。 迷える者は、諸行無常を知らんのや。だから、金と名誉に必死になって、死期の近いことに気が付かないんや。 愚かもんは、また老いたり死んだりすることを悲しむんや。今のままがずっと続くことを願うばかりで、無常の理屈が分からんからや」 付け加えることはない。 霊魂は存在するのか(前編) 先日、高校の同窓会で旧友のFくんと痛飲した。  参加メンバーが多く、酔っ払ってくると、隣に座っている人物と話しこむケースがある。今回は隣にいたFくんからおいらに質問があった。 「霊魂は存在すると思うか?」 断っておくが、Fくんは理科系出身で、現在、会社経営者であり、工学博士であり大学の客員教授までしているインテリである。宗教がかったところがある訳でもない。 どうやらおいらが高校時代、生徒会長をしており、当時から作家になりたいとか、哲学めいたことをいつも話していたことから話題にしたようだ。 しかし、こういう大事なことの解答は誰も知らないし、誰も教えてくれないのである。 人間は真実を知らないまま死んで行くのである。科学者ははっきりさせなさい。そんなことも分からないで、科学とは云えないでしょう…。 実は、昨年、友人のKくん(彼も高校の同窓生)に紹介されて読んだ「自死という生き方」(須原一秀、双葉社、08年)に触発されて、おいらも死とは何かを考え始めている。 「死と何か」の現在までの最大の論点は、霊魂が存在するかどうかである。これについては数多の哲学者が論争を繰り返しており、未だに結論は出ていない。 無神論者や唯物論的哲学者は、霊魂の存在を否定し、「人は死ねばゴミになる」と否定説を主張する(伊藤栄樹元検事総長の意見もこれにあたる)。 これに対し、肯定説は、死後の世界を認め、魂は存在するという。輪廻転生の考え方はこちらの範疇に該当する。 古代日本人の土着思想では、あの世が存在していた(柳田國男、梅原猛)。門松は正月の里帰りの目印であるし、盆には霊が墓に戻って来る。死ぬと、向こう側で両親や先に死んだ友人にも会えるのである。何と、楽しいことであろうか。 それに対し、現在の日本人のほとんどはこの問題に無関心で、あの世の存在を信じない。つまり、唯物論者の立場として、否定説が主流となっているのである(この項続く)。 霊魂は存在するのか(後編) 霊魂は存在するのか、すなわち、死後の世界があるのかについては、このブログでも何回か述べている。  信長の論争を記したルイス・フロイスの記述(否定説)や、死後の世界を確かめた少年(実証出来ず)の話しなどでも述べたが、死は、最初の経験が最後の経験であるところに問題があるのである。 死ぬと生き返らないのである。臨死体験で述べられている幽体離脱(「立花隆」の本に詳しい)などは、死後の世界としてもっともらしいが、科学的には、まだ生きていたのである。死後の世界の証明にはならない。 さて、肉体が死んでも魂は不滅で生き続けるという考え方は、古代ギリシャからあった。 霊魂が存在するという代表格がギリシャの哲学者プラトンである。その思想はアウグスティヌスやトーマスアキナスに引き継がれ、中世キリスト教の基礎となるのである。その後の哲学者であるデカルトやカントも魂の不死を証明しようと試みたが、成功はしていない。 他方で、エピキュロス派を始祖とする霊魂否定派(エピキュリアン=この世の生を楽しむ快楽主義者という概念は、霊魂の否定から生まれた)の考えは、ホッブス、ロック、ヒュームに継承された。そして哲学界の大御所ショーペンハウエルも、魂の不死を認めていない。彼は、神と魂の存在を否定したのである。 このように、霊魂が存在するかどうかは、昔から現在まで続いている永遠の問題である。 それは、科学が物質世界だけを対象としているからであろう。所詮、科学の世界は人間が死ぬ前までの世界である。思考や意志などの精神世界を対象とする学問ではない。おいらは、そういう分野が哲学だけであるというのは腑に落ちない。 結論。 魂、すなわち、死後の世界があることの証明も、ないことの証明も現在までなされていない。霊魂がある可能性も否定出来ないし、ないと断定することも出来ない。 では、誰しもが直面することになる死に対して、我々はどうすべきなのか。これについては、来週述べる(「死とは何か」として続く)。 祝アクセス数、210,000突破 1月22日(土)、謎の不良中年のブログアクセス数が記念すべき210,000を突破しました。栄えある210,000達成者は、「***.google.com」さんでした。ありがとうございます。 210,000突破は偏に皆様のおかげのたまものです。深く感謝し、有難く厚く御礼申し上げます。  お礼に、おいらの秘蔵コレクションから、「篠田正浩『河原者ノススメ』(幻戯書房、09年)」をお披露目します。  2年前の11月25日に篠田正浩さんの出版記念講演が東京堂書店(神田神保町)であり、そのときにサインしてもらったものです。 篠田さんの思想の底流にあるのは、How to dieです。日本人が今や忘れている死生観です。 その篠田さんは、次の様な趣旨のことを云われます。 「僕はデモクラシーを信じない。民主主義はキリスト教の匂いがする。それに対し、日本の伝統芸能である歌舞伎には『死の匂い』がある。忠臣蔵しかり、曽根崎心中しかり。死ぬことによって忠義は完成し、恋は成就する」 う~む。慧眼です。 おいらは思うのです。江戸時代、武士にとって切腹は最高の死に方だったのではないでしょうか。生きることは死ぬことと同義です。だから、武士の一生は死に場所を探すことでした。彼らは望んで切腹をしたのです。 何故か、それは、死のカードが一枚しかないからです。どうせ死ぬなら無駄死にはしたくない。だから、いかに巧く死のカードを切るか、武士はいつもそのことを考えていたのです。 しかし、江戸時代は長きに渡って太平天国となり、切腹は非現実的となりました。そのため、伝統芸能の中に死の理想の形が残った(実は求めた)のではないでしょうか。 篠田氏の本、一読をお薦めします。 次回は、220,000ヒットを目指して精進いたしますので、これからもよろしくご指導のほどお願い申し上げます。 2011年1月24日(月) 謎の不良中年 柚木 惇 記 死後の世界 少し前の記事だが、「車椅子の物理学者」として知られる英国のホーキング博士(69歳)が死後の世界について言及していた。  ホーキング博士は、人間の脳を精巧なコンピューターと対比させ、コンピューターが壊れることを人間の死と考えた。コンピューターの部品が壊れれば、コンピューターの機能は止まり、それが死と同じという考えである。 コンピューターはいずれ人間を凌駕するときが来るだろう。人間と同じことやそれ以上のことを考えるコンピューター、いや、そうなればロボットというべきかも知れないが、そういうコンピューターが出現する時代が来るだろう。しかし、そのコンピューターも所詮は物である。 その壊れたコンピューターやロボットにとって、死後の世界はない。人間も同じで、天国や地獄などの死後の世界はない。いかにもホーキング博士らしい、分かりやすい考え方である。 ホーキング博士は、宇宙の創造にも神の力は必要がないとして神の存在を否定しており、考え方は一貫している。 さて、おいらは事実がたとえそうであったとしても、神の存在や死後の世界を信じたい気がする。だって、そう考えた方が面白いではないか。 それにそう思えば、良く生きることは、良く死ぬことだし、良く死ぬとは、良く生きることでもあることに説得力が増すというものである。コンピューターはオーバーホールすれば再生できるだろうが、人生は一回しかないという重みを感じたい。 この話しはつきない。 お迎えなのか 先々週の読売新聞ネット版(12年6月21日)に目を引く記事が掲載されていた。  自宅でみとられた患者の多くが亡くなる前、既に亡くなっている親を見たなどの「お迎え」体験を持ち、それが穏やかなみとりにつながっていると報道されたのである。 記事を要約すると、2011年、宮城県と福島県の診療所による訪問診療などで家族をみとった遺族1191人にアンケートした結果、患者が他人には見えない人の存在や風景について回答者541人のうち226人(42%)が語ったという。 記事はさらに続く。 患者が見聞きしたのは、親などすでに死去していた人物(51%)が最も多く、その場にいないはずの人や仏、光などの答えもあった。「お迎え」を体験すると、患者は死に対する不安が和らぐようになるという。 これは興味深い。 このブログでも既に述べているが、あの世があると思う人は、死に対する苦痛感が減ると云われている。 あの世で両親や好きだった人に再び会えるからというのがその理由である。 さらに、ここが重要なのだが、死とは絶対的な消滅ではないと考えることができるからである。死が怖いのは、自分が絶対的に消滅すると脳が考えるからでもある。 恐らくこの「お迎え」現象は、死期が近付いた脳が死への不安を解消させるための安全弁として用意したものではなかろうか。 親がお迎えに来てくれるのだ。死んでも良いと思うはずである。脳も粋な計らいをするものだ。 おいらはあの世があってもおかしくはないと思っている。だから、生から死への狭間での現象としてこの「お迎え」は歓迎したいと思うのでござる。 明治の名人三遊亭円朝の遺弟、三遊亭一朝(いっちょう)の辞世。 「あの世にもいきな年増がいるかしら」 崇高な死 石原慎太郎氏が好きという訳ではないが、昨日の産経新聞朝刊一面の氏のコラム「日本よ『真の年男』」を読んでいて、我が意を得たりと思ったので書く。  石原氏のコラムでは、カープの黒田を人生の最高の勝者と評している。 ご存知のとおり、昨年、彼は20億円以上の年俸を蹴って米大リーグからセ・リーグのカープに戻り、今年、カープを優勝させたのである。 そのコラムでは、「男としての最高の美徳なるものを身をもって示してくれた彼に今さら誰がことさらの賞を出すことはあるまいが、この人生の最高の勝者にはヘミングウェイの言った『勝者には何もやるな』という言葉がふさわしいのかもしれない」とある。 不遜な云い方をすれば、男は死んでもいいと思うほどのことがあれば、そのために命をかけることができるし、報酬など無論いらない、ということである。 江戸時代の武士は幸か不幸か、いつでも死を覚悟していなければならなかった。何かあれば切腹である。主君が死ねば追い腹、喧嘩に負けても切腹、戦いの最中に急病になったら臆病だと云われて切腹だった。 そうであれば、無駄死にだけは避けたいと思うのが人の常である。だから、自己が犠牲となっても自分の死が価値のある死となるのであれば、武士は喜んで死んだ。それが崇高な死と呼ばれたのである。 それにしても今の世の中は、合理性と経済性が判断の価値基準とされることが多すぎる。崇高な死どころか、男として人間として美徳を貫き通すことさえも難しい時代になっているように思える。 そういう風潮の中で、黒田はやはり偉かった。日本もまだ捨てたものではない。 ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|