|

|

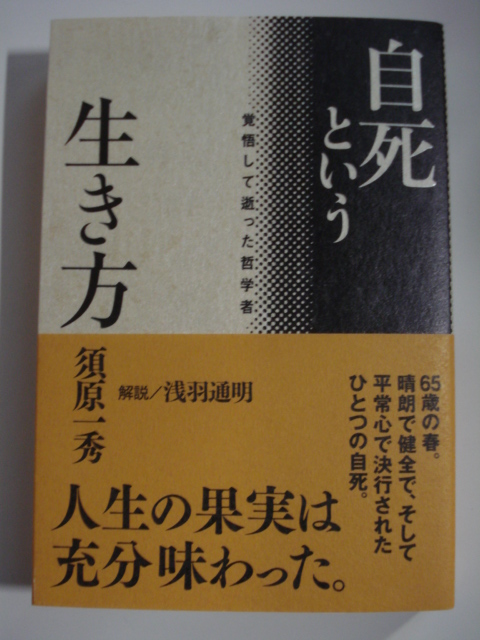

霊魂は存在するか 死とは キリスト教霊魂は存在するのか(前編)先日、高校の同窓会で旧友のFくんと痛飲した。  参加メンバーが多く、酔っ払ってくると、隣に座っている人物と話しこむケースがある。今回は隣にいたFくんからおいらに質問があった。 「霊魂は存在すると思うか?」 断っておくが、Fくんは理科系出身で、現在、会社経営者であり、工学博士であり大学の客員教授までしているインテリである。宗教がかったところがある訳でもない。 どうやらおいらが高校時代、生徒会長をしており、当時から作家になりたいとか、哲学めいたことをいつも話していたことから話題にしたようだ。 しかし、こういう大事なことの解答は誰も知らないし、誰も教えてくれないのである。 人間は真実を知らないまま死んで行くのである。科学者ははっきりさせなさい。そんなことも分からないで、科学とは云えないでしょう…。 実は、昨年、友人のKくん(彼も高校の同窓生)に紹介されて読んだ「自死という生き方」(須原一秀、双葉社、08年)に触発されて、おいらも死とは何かを考え始めている。 「死と何か」の現在までの最大の論点は、霊魂が存在するかどうかである。これについては数多の哲学者が論争を繰り返しており、未だに結論は出ていない。 無神論者や唯物論的哲学者は、霊魂の存在を否定し、「人は死ねばゴミになる」と否定説を主張する(伊藤栄樹元検事総長の意見もこれにあたる)。 これに対し、肯定説は、死後の世界を認め、魂は存在するという。輪廻転生の考え方はこちらの範疇に該当する。 古代日本人の土着思想では、あの世が存在していた(柳田國男、梅原猛)。門松は正月の里帰りの目印であるし、盆には霊が墓に戻って来る。死ぬと、向こう側で両親や先に死んだ友人にも会えるのである。何と、楽しいことであろうか。 それに対し、現在の日本人のほとんどはこの問題に無関心で、あの世の存在を信じない。つまり、唯物論者の立場として、否定説が主流となっているのである(この項続く)。 霊魂は存在するのか(後編) 霊魂は存在するのか、すなわち、死後の世界があるのかについては、このブログでも何回か述べている。  信長の論争を記したルイス・フロイスの記述(否定説)や、死後の世界を確かめた少年(実証出来ず)の話しなどでも述べたが、死は、最初の経験が最後の経験であるところに問題があるのである。 死ぬと生き返らないのである。臨死体験で述べられている幽体離脱(「立花隆」の本に詳しい)などは、死後の世界としてもっともらしいが、科学的には、まだ生きていたのである。死後の世界の証明にはならない。 さて、肉体が死んでも魂は不滅で生き続けるという考え方は、古代ギリシャからあった。 霊魂が存在するという代表格がギリシャの哲学者プラトンである。その思想はアウグスティヌスやトーマスアキナスに引き継がれ、中世キリスト教の基礎となるのである。その後の哲学者であるデカルトやカントも魂の不死を証明しようと試みたが、成功はしていない。 他方で、エピキュロス派を始祖とする霊魂否定派(エピキュリアン=この世の生を楽しむ快楽主義者という概念は、霊魂の否定から生まれた)の考えは、ホッブス、ロック、ヒュームに継承された。そして哲学界の大御所ショーペンハウエルも、魂の不死を認めていない。彼は、神と魂の存在を否定したのである。 このように、霊魂が存在するかどうかは、昔から現在まで続いている永遠の問題である。 それは、科学が物質世界だけを対象としているからであろう。所詮、科学の世界は人間が死ぬ前までの世界である。思考や意志などの精神世界を対象とする学問ではない。おいらは、そういう分野が哲学だけであるというのは腑に落ちない。 結論。 魂、すなわち、死後の世界があることの証明も、ないことの証明も現在までなされていない。霊魂がある可能性も否定出来ないし、ないと断定することも出来ない。 では、誰しもが直面することになる死に対して、我々はどうすべきなのか。これについては、来週述べる(「死とは何か」として続く)。 死ぬこととは(前編その1) 前回の「霊魂は存在するのか」の続編として「死生学」を述べる。  死生学とは、文字どおり死と生を研究する学問であり、その中心は、「死とは何か」と「どのように死ぬか」の二つである。 1.死とは何か 死とは何か。この問題に対して哲学者たちが出した解答は、かいつまんで述べると、二つしかない。 一つは、死とは無である。そして、もう一つは、死とは別の生(自由になった生=魂のこと、または継続された生)である。 結局、霊魂は存在するのかと同じ問題として考えられているのである。 これについては、前回も述べた様に、霊魂があることの証明も、ないことの証明もなされておらず、死ぬとどうなるかは結局、分かってはいない。 おいらが分かっていることは、「来生があるということを確信した人は、死を怖がらなくなるケースが多い」ということである。 おいらはこれまでも述べているが、霊魂や来生の存在には否定的である。しかし、もし、将来連れ合いが亡くなり、自分も死ぬときが来たとした場合に、あの世で家内に会えると思うと死は怖くなくなると思う。 しかし、これも論理的な話しではない。要は、この問題についての十分な検証がなされていないことに全てが起因すると思うのである。 霊魂など存在するはずがないとお考えの諸兄も、例えば、心霊写真(富士山麓「青木ヶ原」の樹海で自殺者の霊魂が写っているとされる写真など)一つを取り上げても、そこに写っている霊魂のようなものについての科学的な究明がなされていないことについて、どう思われるであろうか。 また、透視能力などに代表される超能力の存在などについて、科学的な研究が充分に行われているとは云えないことについてどう思われるだろうか。 おいらは、人知の及ばない分野があったとしてもおかしくはないと思っている。 何が云いたいのか。 アメリカの南部では、今でも創造主(神)が存在し、ダーウィンの進化論を否定する人々が多いと云われている。しかし、おいらもそこまで云うつもりはない。 さりとて、科学が万能で、それで全てが割り切れるほど世の中は単純には出来ていないはずである(この項続く)。 死ぬこととは(前編その2) 学生時代のことである。  大学の喫茶室で友人のW君がふとおいらに聞いたのである。 「おい、心って、人間のどこにあると思う?」 おいらは、無意識のうちに胸に手を当てたのだが、その瞬間に焦ったことを今でも覚えている。そもそも心は人間の中心部にあるのが当たり前だと思っていたからである。 考えてみれば、「心がどこにあるか」という質問は、実はよくできた質問である。 存在する場所があるとすれば、そもそも心は存在する訳だし、心の存在がなければ、どこにも心の居場所はないということになる。 この問題は、つまるところ、心は脳の産物ではないかと友人と議論した記憶がある。 脳が考えて、心の意識があるのである。 だから、脳死の議論が真面目になされているのである。そういう観点から云えば、科学的(医学的)見地からは脳が死ねば(ただし、脳の死をどのように判定するかは別の問題)、心も消えることになるのだろう。 だが、果たしてそうか。 前回も述べたとおり、心と云うのは、人知の及ばぬ領域ではないのか。 そもそも、心に居場所など不要なのではないのか。 もちろん、ここで云う心とは霊魂と置き換えてもよいのである。それは、死とは何かと裏腹でもある。 だから、この問題の解決の糸口としては、少なくとも、脳と心の関係だけでも科学的に解明してもらわなければ、永遠に片付かない問題になるのではないかと思うのである(この項続く)。 死ぬこととは(前編その3) さて、おいらの考えでは、死は、本人にとっては、意識がなくなることと同じであり、それは簡単に云えば、「死とは、夢を見ない睡眠」と同じではないかと考えている。  永眠とは、巧い呼び方をしたものではないだろうか。これは、死は無であると同じ考え方である。 では、何故そう考えるかというと、おいらが無神論者だからである。キリスト教の教えるイエスの処女降誕、イエスが起こした奇跡、死してその後の復活などをおいらは事実として信用することが出来ないからである。 おいらは、霊魂の存在や死後の世界が人々の中に育まれている理由は、道徳上の必要や為政上の必然から宗教に求められたものではないかと勘ぐっている。 そうしないと、悪いことをする人間が野放しになるからである。現世で悪事の限りを尽くしたとしても、その罰から上手く逃げ通す輩は多いはずである。そういう手合いがあの世でも地獄の責め苦を受けないとすれば、やり逃げである。 「お天道さまは見ているぜ」と戒めたのである。この世で上手く逃げ通しても、死後の世界では信賞必罰だとしたのである。 だから、キリスト教の「信じる者は救われる。神を信ずれば天国に行ける」や、浄土真宗の「南無阿弥陀仏を唱えれば、極楽浄土に行ける」というのも同根である。 実は、このことによって、近代に至るまでの死生観にとっての大きな問題は、「死後の世界での信賞必罰に対する恐怖」であった。 そりゃ、そうだろう。 死ぬと、天国か地獄に行くのである。生前、誰しも一つや二つは後ろめたい記憶があるはずである。そうなると、死への恐怖とは、死後、地獄に堕ちて、地獄の責め苦に会う恐怖と重なっていたはずである。 だから、カソリック信徒は神父様に懺悔をするのである。懺悔をすれば全てが許されるからである。それは、死後、地獄の責め苦を避けるための必然であったのである。 ところが、幸か不幸か現代人は死後の世界を信じない。では、地獄を信じないことによって、恐怖感が無くなったかというと、実はそうではない。 新たに、「死ねば絶対的に無になる」という恐怖を感じることになるのである。ここに、現代人は、根源的な恐怖に直面することになったのである(この項続く)。 死ぬこととは(前編その4) さて、今回、この原稿を書くにあたり、少なからず死生学の文献にあたった。その中の死生観でおいらの琴線に触れたのは、次の二つである。  一つ目は、自由民権運動の始祖であった中江兆民である。 彼は晩年、喉頭がんを患い、余命1年半と診断された。西洋哲学を体系的に学んだ彼は唯物論者として死に臨み、「人は死後無に帰するのであって、死後の恐れは無用」と説いた。 中江兆民の著書「一年有半」「続一年有半」(岩波文庫)によれば、彼は体と精神の関係を薪(まき)と熱とに例えている。 薪が燃えれば、熱が発生する。薪が燃え尽きれば、灰燼になる。 彼は、この薪を肉体、熱を精神とし、生きていれば、その作用として精神があるが、身体が死ねば(薪が燃え尽きれば)、精神も自動的に消滅する(灰燼になる)。だから、死は恐れるに足りないとしたのである。 分かりやすい死生観である。 二つ目は、岸本英夫(1903~64年、東京大学教授「宗教学」)の死生観である。 氏は、皮膚ガンとの10年に渡る闘病後、他界される。生へ執着し、苦悩するが、彼が到達したのは次のような考えであった。 彼は生と死を「光と闇の関係」になぞらえ、生(光)があって初めて死(影)があるのであり、死そのものには実態がないと考えたのである。 この考え方によれば、生(光)そのものがなくなれば(死んでしまえば)、影すなわち死もないということになる。 だから、生こそが「人間にとっての実体」であり、暗闇を死の実体だと考えるのは誤りだと説いたのである。 以上のことから、彼は、「人間にとって何よりも大切なことは、この与えられた人生を、どうよく生きるかにある」と悟りを開いたのである(この項続く)。 死ぬこととは(中編その1) 2.どのように死ぬか どのように死ぬかという問題も難しい。おいらが最も優れた解答だと思ったのは、エリザベス・キューブラー・ロス(1926年~2004年、米精神科医、ホスピス運動の嚆矢)の考えである。  彼女は「死ぬことよりも生きることの方が難しい」と述べる。 彼女は終末医療のプロフェッショナルであり、数多くの死亡者を診ていた。したがって、死ぬことに関して、熟練した技術は不要であり、誰でも簡単に死ぬことが出来ることを学んでいた。 その彼女が云う。 死ぬことを心配するよりも、今日何をすべきかを心配すべきである。真のチャレンジとは、手持ちの時間をフルに生きるということである。死という絶望を捨てて、生きる機会を与えられたという喜びに換えることは難しいが、それが出来るとすれば酬いが多くなるのである。 そう生きた人にとっては、死ぬことなど怖くはない。人生のただ一つの目的は、精神的に成長することだと説くのである(ただし、彼女は後に自説を捨てる。これについては、「自死」の項で後述する)。 おいらが好きな千葉敦子(1940年~87年、ジャーナリスト、乳がんで死亡)も同様のことを述べている。 少し長いが、「よく死ぬことは、よく生きることだ」(文藝春秋)を抜粋する。 「どの時代に生きても、完全な人生というものはないし、また同時に完全な死というものなくて、与えられた環境でベストを尽くすしかないのだということです。 それで、私はこれまでも、失敗はいくつもあったけれど、自分の力でできる範囲の挑戦はずっとしてきたといえるし、今後もそうするつもりだし、だから、いつ人生が終ることになっても、そんなに後悔の念に襲われることはないのではないかと、いう感じがしているのです。 そういうわけで、いまは一日一日を、いとおしんで生きています。 万一、明日という日がなくなっても後悔しないように、その日一日をフルにフレスト(fullest)に生きることを、毎日自分に誓っています」 岸本英夫も千葉敦子も目前の死を覚悟し、「毎日をいかに生きるか」を考え、それを実践したのである。 また、これまで述べたエピクロスにしても、快楽には良い快楽と悪い快楽とがあるとして、どんな快楽でも良いとしているのではない。 人生で大切なことは、生の善と快楽を質的に捉えることであると説いているのである。 つまり、よく死ぬことは、よく生きることである。生の質を高めることである。それが、「死とは何か」の解答であると考えるのである。 そうすることによって、前々回に述べた「死ねば絶対的に無になる」という現代人が感じる根源的な恐怖を払いのけることが出来るとしたのである。怖いのは死そのものより、死が怖いと感じる恐怖である。しかし、この恐怖は、「人生でやりたいことはあらましやった」という充足感さえあれば、消し去ることが出来る性質のものである。 おいらもfullestに生きることを実践したいものである(この項続く)。 死ぬこととは(中編その2) 3.何故、人間は死ぬか 死とは何か、どのように死ぬかと問うても、そもそも人間が死ななければ、この問題は不要である。  つまり、不老長寿はあるのか。 これについては、人類が誕生したとき、その人間を生かし続ける方法として、生物学的に二つの方法があることを考えてみるとよい。 一つ目は、永遠の命を持たせるという方法である。 そして、二つ目は、子孫を生み続けて、人類という種を存続させるという方法である。 しかし、一つ目の方法である永遠の命を持たせるためには、人間を頑丈な造りにしなければならず、そのためのエネルギーは膨大なものになる。しかも、そうして誕生させたとしても、天敵や事故によって簡単に死亡(絶滅)することが考えられる。つまり、この方法はあらゆる意味で非合理的である。 これに対して、二つ目の子孫を生み続けることによって、種を保存させる方法であれば、子孫が生まれるまでの生存期間とさせれば良いことになる。 したがって、創造主は二つ目の子孫を生み続けるという方法によって、人間を生かし続ける(種を保存する)ことにしたようだ。 つまり、こういうことである。生殖して、子孫が出来れば、種は保存される。だから、生殖が終了すれば、人間は自然に老化し、後は死ぬだけである。 実は、この理論は、リチャード・ドーキンス(1941年~、英生物学者)「利己的な遺伝子」の考え方によるものである(先日他界した京都大学日高敏隆名誉教授(1930~2009)が翻訳、紹介した)。 おいらたち人間は、種を保存するための、単なる遺伝子の運び屋(ビークル)でしかないのである。竹内久美子女史(1956年~)の「そんなバカな」(文藝春秋)で驚いた人には、理解出来る話しである。 だから、不老長寿は生物学的に有り得ないように人間は設計されているのである。つまり、人間は必ず死ぬ。 余談だが、これについて、「バカの壁」の養老孟司教授(1937年~)は面白いことを云っておられる。 人間は死ぬから惜しまれるのである。いつまでも生きていたら鬱陶しい。 そりゃ、そうだ。アリストテレスやダビンチとかがまだ生きていたとしたら、おいらたちはかなわんだろう。 それに千年や二千年も生きるとしたら、人生に飽きるだろう。 長生きしてもわずか100年間の命だから、その間にやりたいことをしようと思うのである。 また、ジョナサン・スウィフトの「ガリバー旅行記」に不死のラグナグ王国というのがある。 恐ろしい国で、老衰しても死ぬことが出来ないのである。不死人間は、顔の皮膚が皺で垂れ、異臭を放ち、名状すべからざる惨状となり、もうこれ以上歳が取れないというまでに老醜を晒していても、死ねないのである。 死は人間に与えられた救済であると、ブラック・ユーモア極まれる風刺小説である。 以上、人間は死ぬから、生きることが出来るのである(この項続く)。 死ぬこととは(後編その1) 4.自死について さて、これまで「霊魂は存在するのか」を含めて8回、死について述べて来た。  哲学の論争としては、現代に至るまで死はもはや議論し尽くされていると云ってよい。その代わり、哲学にとって残された問題は今や一つしかない。それは、自殺である。 自死、自栽、自決と呼び方を変えてもよい。 ただし、ここでは、現代社会で問題視されている貧困苦や病苦(鬱病などを含む)を原因とする自殺は除外して考える。 ここで云う自殺とは、「人間は如何に死ぬべきか」「死にどきを考える死」である。 現代でもそれを考えて死んだ「死にたがり」がいる。 一人目は作家三島由紀夫(1925年~1970年)、二人目が文芸評論家江藤淳(1932年~1999年)、そして最後が、哲学者須原一秀(1940年~2006年)である。 三島由紀夫は何故死んだのか。 彼は生まれたときから死にどきを考えていたのである。それが彼の考えた人生のシナリオであったのである。 自分の思う世界を三島は自分のシナリオとして作り上げ、肉体と精神をその美学の世界に順応させていったのである。 畢竟、その結論は、切腹という形で自分の美学を完成させざるを得なくなってしまったのである。 彼にとって病気や事故で死ぬことは、許されないことだったのである。だから、あの死に方は本人にとっては、見事な死に方であったはずである。確信犯であるから、他人が四の五の云う話しではない(ただし、周りは迷惑する)。 二人目の江藤淳は、何故死ななければならなかったのか。 彼の場合は、奥様が亡くなられての後追い心中である。彼の人生は奥様と一緒でなければ完結しない人生だったのである。 そういう点から述べれば、覚悟の自殺である。だから、悲壮感が漂う。 余談ではあるが、お二人に子供がいなかったことも自決(遺書では「自ら処決」)を手助けしたのではないかと考えている。 後追い心中をしても、それを妨げる要素がなかったから決行したのである。自決とはいえ、自殺である。残された者がいれば、自殺はPTDSとなる。 彼のリベラルな発想からは、家族がいれば自決しなかった可能性が高い(この項続く)。 死ぬこととは(後編その2) さて、死にたがりの三人目、須原一秀である。彼は何故自死という生き方を選ばなければならなかったのか。  WIKIPEDIAによれば、須原一秀は、 「現代を肯定的に捉え、深い哲学的思索に裏打ちされた社会思想研究を行う哲学者であったが、本人の遺著『自死という生き方』によれば“一つの哲学的プロジェクトとして”、2006年4月、自宅近くの神社にて自死した。享年67(65歳没)」 とされる哲学者である。 彼の考えをひと言で述べれば、「人生の極みさえ経験すれば、老いの後に不可避的にやってくる苦痛の伴う死を避けるため、自ら死を選んでもよい」である。 彼は自らの考え方を「新葉隠の思想」とも述べ、「死ぬことに意義を見出す」死に方を提唱している。 彼の考えの根底にあるのは、エリザベス・キューブラー・ロス(1926年~2004年、前述「死ぬこととは(中編その1)」参照)の変節とシャーウイン・B・ヌーランド(1930年~、米イエール大学外科・医学史教授)の死生観である。 キューブラー・ロスは、ターミナル・ケアの先駆者として聖女と呼ばれていた。 しかし、彼女は皮肉にも晩年脳梗塞を患い、豹変するのである。 彼女は死にゆく人々の最後を励まし、愛の言葉で力づけたにもかかわらず、彼女自身が寝たきりとなり、自然死によるお迎えまでの時間があまりにも長かったことから、最後には神を呪うほどまでになったのである。 また、ヌーランドは「人間らしい死に方」(95年、河出書房新社)によって、現代の医療制度のもとでの死に方を悲惨なものとして取り上げている。 彼は、社会的、文化的には死んでいても、生物学的には生存しているという理由で事実上の延命治療によって生かされることへの警鐘を鳴らし、事故死の方がましなケースがあるとさえ述べている。 今年亡くなったスターの中に山城新伍がいた。このブログでもオマージュとして彼のダンディズムを述べた。彼は嚥下能力が低下しても、胃ろうを認めなかったのである。 作家の吉村昭も同じ様に、自分の意思によって体中に繋がっていた線を取り払っている。 彼らは思ったのだ。「そうまでして生きたくはない」 おいらはこれを時代劇で出て来る「止めを刺してくれ」と同じ性質のものだと考えている。止めを刺すのは、それが本人のためだからである。止めを刺さなければ、本人は死ぬ苦しみを延々と味うことになるのである。 しかし、現代の社会では、生きている間に止めを刺すことなどとんでもないのである。だから、この云わば止めを刺してくれという武士の情けを自ら率先したのが須原一秀なのである。 病院で死ぬよりも、事故死の方がよっぽど楽な死に方だと云うのであれば、今の世はおかしな世の中である。ただし、そうだからと云っても、自死を選ぶという必然性はない。 結局、須原一秀も三島由紀夫と同じで、「人生の極み理論」という自分の書いたシナリオを実践したと考えざるを得ないのである(この項続く)。 死ぬこととは(後編その3) いよいよ、死について述べてきたこの項目も最後に近付いた(フリーページ「死ぬこととは」参照)。  興味深いデータがある。それは、自殺と宗教との関係である。 布施豊正(ヨーク大学名誉教授、自殺学の泰斗)「自殺と文化」(新潮選書、85年)によれば、自殺と宗教との関係は次のように述べられている。 神道は現世を中心に考えているので、一般に自殺率が低い。 これに対し、印度仏教は、生前、カースト制の存在など過酷な環境での生活が苦しいことから、浄土(来生)に期待するので、自殺率は高くなるという。 次に、ユダヤ人はこの世に理想の国(神の国)を築こうとするので、自殺率は下がる。 キリスト教はユダヤ教を母体としているが、ユダヤ教内部では異端の宗教として生まれ、しかも、排他的新興宗教であるため、迫害を受けた歴史を持つ。 このため、個人主義的の考えを持つプロテスタントは理想社会(天国)を求めて一般に自殺率が高くなる。他方で、コミュニティを持つカトリックは反対に自殺率が下がると云われている。 つまり、この世(此岸)に理想を求める宗教は、生きていてなんぼの世界であり(自殺率は下がる)、あの世(彼岸)に理想があるとする宗教では自殺は怖くないということになるようだ。 宗教感によって結果が変わるという考え方であるが、結局、この問題は死生観の問題であろう。結論が出るとは思えない(この項続く)。 死ぬこととは(最終編) 以上、老死のテーマについて、長々と述べた。ご清聴に感謝する。  さて、結論として繰り返すと、「よく死ぬことは、よく生きること」だ。 では、具体的には、どうするか。 難しい問題であるが、簡単に云えば、次のとおりである。 「HAVEからBEになる」ことである。 あの世に行くときはBEである。自分自身だけである。それは、手ぶらであり、何も持って行けないということである。 若いときはHAVEに執着しても良かろう。巨万の富を目指しても良かろう。しかし、歳を取るにしたがい、中身がなければ、生きたことにならないということに気付く。 自分を磨く。それが、BEになることである。老いるということは、HAVEからBEになることである。それが、よく生きることである。 もう一つは、「量より質」ということである。 人生を長く生きることだけが幸せとは限らない。人生の質が大切なのである。短くても質の高い人生は、長い人生に充分に匹敵する。 「見るべきほどの事をば見つ」として入水した平知盛は、人生を達観してその生涯を閉じた。 おいらもあの世に行くときは、そう云っておさらばしたいものである。 そうではなかろうか、諸兄よ。 なお、老死に関するエセーを長々と10回に渡りご清聴いただき(「霊魂は存在するのか」を入れると12回)、お礼を述べる(この項終り)。 神の存在を信じるのか(第1回) のっけから奇妙な表題だが、最近、キリスト教に興味を持って聖書を読み始めている。  人生で読んでおいた方が良いという書物は、2冊あると云われている。 「聖書」と「資本論」である。おいらは両方とも学生時代に齧ったことがあるが、興味が湧かなかった(だって、面白くない)のでいい加減にしか読んでいない。 それが、変われば変わるものである。歳を取って、無性に読みたくなったのである。佐藤優の「新約聖書」(文春新書上下二巻)を購入して読み始めたら、これが面白くて止められない。 そこへ、写真の「ふしぎなキリスト教」(講談社現代新書)が加わったもんだから、完全にキリスト教にはまってしまった。 この「ふしぎなキリスト教」は目からうろこが落ちる本である。あまりに面白いので、最近では珍しく徹夜して読んでしまった。 裏話を述べると、キリスト教が分かると、宗教が分かり(仏教も)、資本論が分かり、世の中の仕組みが分かり、神が分かり、宇宙が分かり、時間が分かり、死後の世界が分かり、人生が分かったと思うようになり(実際に分かったかどうかは勿論別である)、最後には、死ぬのが怖くなくなるのである。 これらの全てのキーワードは、神である。 佐藤優氏の「新約聖書」の解説も良く出来ているのだが、神のことが腹にストンとは落ちなかったのである。しかし、この「ふしぎなキリスト教」を読んで神のことが腹にストンと落ちたのである。 白状すると、おいらは神が存在しても良いと思うようになった。明日からこの説明を述べてみたい(この項続く)。 神の存在を信じるのか(第2回) 昨日の続きである。  まず、基本的な事項を整理しておくと、日本人の多くは仏教徒である。その仏教は、無神論である。だから、日本人のほとんどは(意識せずに)神がいるとは思っていない。 初詣に神社に行ったとしても、それは願い事を唱えるだけであり、神を信じている訳ではない。土着信仰である七福神であっても、実際に弁天様が存在していると考えている人は少ない。 だから、キリスト教が云う神とは、おいらたちが日頃使っている神の概念(例えば、野球の神様とか、小説の神様などを含む)とは全く異なると考えた方が良い。日本にはそこら中に神がいると云われる。八百万の神とはよく云ったものであるが、おいらたちが日常使う神とは、神という言葉を便宜上使っているにすぎない。 また、西洋でも同様にギリシャ神話などにはアポロンの神(芸術神)やエロスの神(原初の愛の神)など多数の神がいることに気付く。 しかし、キリスト教の云う神とは、こういう意味(レベル)での神を云っているのではないのである。 キリスト教が想定する神は、絶対的な存在を意味する神である。具体的に云えば、万能の超能力を持つ地球外生命体(=エイリアン)のような神である。いや、生命体である必要もない。形が存在しない、エネルギーの塊りのようなものを想像してもらっても良い。 この神は、時間を超越し、宇宙を凌駕し、自然科学では説明できない超常現象も意のままにすることができる。全てを呑みこむ存在と云い換えても良い。 おいらも歳を取ったのである。世の中のことは全て自然科学で割り切れる、と書生のようなことを云うつもりはない。人知の及ばぬ世界があることは認めなければならないだろう。しかし、そのようなことまでもコントロールできる存在があるとしたら、それは神しかいないだろう。 そこで、ここからが重要なのだが、キリスト教はその神が存在すると仮定するのである。 この「仮定する」というのが大切なのである。極端に云うと、この仮定は「思想」だと思えば良い。「哲学」と読み代えても良い。 つまり、キリスト教とは神がいると仮定した思想なのである。おいらが神を信じようと信じまいと、この宗教は絶対的な神がいることを前提とした(精緻な)思想だと分かると、これが腹にストンと落ちるのである。 しかも、(ここが重要なのだが)おいらたち一人一人はこの神と安保条約=契約(おいらたちが神を崇める代わりに神がおいら達を守る)を結んでいるのである。 そして、この神は全知全能であるから、おいらたちが神を崇めているかどうかを含めて、おいらたちのことは全てお見通しなのである。 しかし、遠藤周作の「沈黙」では、神が現れない。神がいるのであれば、必ず現れなければならない場面で神は沈黙するのである。 では、この場合、神はいないのか。 いや、神はそれでも存在するのである。なぜならば、神がいると仮定した思想だからである。 神が現れないのは、神がおいらたちに艱難辛苦を与えているのだと考えるのである。それは、まだ、おいらたちに足りないものがあると考えるからである。神を崇めきれていないのである。おいらたちの信心が足りないからである。どうやら、キリスト教ではそう考えているのである。 こりゃ、凄いわ。この思想は、ある意味ではマゾである。 しかし、こう考えると、全てのことが説明できることに気付くのである。いや、説明がつくように神学が発展してきたのである(この項続く)。 神の存在を信じるのか(第3回) キリスト教の考える神は、宇宙や世界を創造し、その世界を単独で支配している神である。だから、この神は格が違うのである。  なぜキリスト教では偶像崇拝が禁止されているのか。それは、神が別格だと考えれば容易に回答が得られる。 偶像は人間が作ったものだから、崇拝してはならないのである。神が人間を束縛するのは構わないが、人間の作った偶像によって人間が束縛されてはならないという考え方である。 マルクスの資本論も突き詰めると、人間が作ったものに過ぎない「お金」と「国家」に人間が束縛されることへの問題を説いているのである。 お金は必要である。しかし、だからと云ってお金を崇拝したり、お金だけのために生きるとロクなことはない(キリスト教では、お金をあの世に持っていくことはできない)。 次に、国家である。 国家は必要悪であるが、さりとて国家も独り歩きするとロクなことはない。戦時中の日本や、スターリン圧政の時代のソ連を考えてみれば分かることである。国家権力は暴力を剥き出しにするのである。 つまり、キリスト教は神以外のものに人間が縛られてはならないとしているのである。だから、マルクスの資本論はキリスト教をベースにして考えれば理解が易しくなるのである。 これを別の観点から云えば、キリスト教では、「神の視点からだけ物事を見る」=「世界を見ることができるのは神しかいない」ということである。人間の視点から世界を見ちゃダメだということなのである。 キリスト教はそういう神を前提にして(仮定して)成り立っているのである。理に適っている考え方だと気付く(この項続く)。 神の存在を信じるのか(第4回) 神の続きである。  これまで述べてきたように、キリスト教は「神がいると仮定した宗教である」と考えると分かり易い。 キリスト教を信ずる人は、神がいると仮定した宗教であるから、神の存在を信じる。しかも、神が実際には何もしてくれないのに、その神が救ってくれると信じる。 おいらは、この考え方は「思想」だと思うのである。 さて、キリスト教は運命論(おいらたちの運命は既に神が決めており、変更することはできない)を説くのである。 この理由については、神がこの世界(あの世も含めて)のみならず宇宙まで支配しているように、神は未来までも定めているからだとするのである。 神は永遠の時間をコントロールしており(時間を超越)、おいらたちの住んでいる3次元の世界には住んでいないのである。 神とはそれほど絶大の力を持っているのである。 だから、おいらたちがどれだけあがいたとしても、未来は決まっているのである。運命を変えることはできないのである。成功するときは成功するし、失敗するときは失敗する。 死ぬときは死ぬ。 さらに、キリスト教は、おいらたちの人生に不条理な苦しみや壁が現れた場合、それが神の与えるおいらたちへの試練と考えるのである。 しかし、これでは、いくらマゾヒストであったとしても割に合わない。どれだけお祈りをしても運命を変えることができないし、試練ばかり与えられるのである。祈る意味はない。 だが、キリスト教の神は、おいらたちを救済してくれるのである。 神は万能だから、神はおいらたち一人一人を観察している。神はおいらたちの魂の中に居る。そして、神はおいらたちとの安保条約をおいらたちが遵守しているかどうかをいつもチェックしているのである。だから、おいらたちは神を崇めなければ(お祈りをしなければ)、神の逆鱗に触れるのである。 神に祈れば、死ぬとき(と、この世が滅ぶときの二度に渡って、)神はおいらたちを天国に召してくれるのである。 こうしてみると、死後の世界までも神が支配していることに気付く。神を信じると、死後の世界まであると信じるようになる。 死については、次回述べる(この項続く)。 神の存在を信じるのか(第5回) 実は、おいらには臨死体験に近い経験が二度ある。  一度目は39歳のときだ。JRの渋谷駅でおいらは電車とホームの間に下半身が落下したのだ。朝のラッシュアワーの時間である。会社に遅れてはならないと、電車に飛び乗ろうとしたのである。 ここで解説が必要なのだが、渋谷駅のホームは緩(ゆる)いカーブを描いている。これに対し、電車は直線である。だから、弧になっているホームの部分と電車との接点が大きく開くことになる。 おいらは、革靴の底が滑って、身体ごとその開いた部分に飛び込むように落ちたのである。 幸い、腕の部分が引っ掛かり、落ち込んだのは下半身だけで済んだのだが、落ち方がまずければ全身がすっぽりと落ち込んでいたはずだ。下手をすれば、命にかかわる事態になっていた可能性も否定できない(転落死はままあることである)。 で、おいらは朝のラッシュ時であったために、二人のJR職員(押し屋)に両腕を抱き抱えられて無事救出されたのであるが、何が云いたいかというと、落ちる瞬間に何を考えていたかということである。 そのときの脳は、平穏そのもので、全く何も考えていなかったのである。恐らくあのときにおいらが死んでいたら、その瞬間は何も考えないで死んでいたのだと断定する。 つまり、予期しない死の瞬間とは怖くないのである。 二度目はこのブログでも書いているが、数年前の下血である。大量に下血し、血圧が一時最高で40まで下がったのである。 下血と吐血は痛いという自覚症状がないので、簡単に失血死するという。 ベッドに寝かされていたのだが、意識ははっきりとしており、心は全く平穏であった。あのまま死んでいたら、死ぬとは思わないまま死が突然やって来たことになる。 何故、このようなことを書き込むかというと、キリスト教にハマって、立花隆の「臨死体験」(文春文庫上下二巻)を読んでしまったからである(これも面白くて一週間、半徹夜)。 本書は膨大な臨死体験を検証している。その本書では、神を意識せざるを得ないケースが沢山紹介されている。臨死体験をした多くの人が神を信じるようになるというのである。 具体的には、臨死体験をしているときの人の多くが魂(たましい)にエネルギーの塊りのようなものを感じ、それが神の存在ではないかと証言しているのである。 う~む。神はいるのかも知れない。 ところで、おいらの弟が小学生のときに広島のF港に誤って水没し、一旦は沈んだままになったことがある。運良く頭が海中から出てきたので救出されたのだが、あのとき弟は何かを感じたのだろうか。今度、酒でも飲みながら、話しを聞いてみたいものである。 さて、話しがそれたので、ふしぎなキリスト教についての言及はこれまでにするが、最近、面白そうな本を見付けた。 「神は数学者か」(マリオ・リヴィオ著。早川書房)。 ここまで読まれた方なら、答えはもう決まっているだろう。数学も神が作ったのである(この項終り)。 死後の世界(前編) 岩波新書の古典で「死後の世界」というのがある(渡辺照宏著。昭和34年)。  人間が死んだあとはどうなるのか、ということを網羅的に言及しているが、この本を読むと、おいらが死後の世界について確実なことは何も知らないということを教えてくれるのである。 死後の世界があることを証明した科学者はいない。しかし、死後の世界がないことも証明されていない。 これは、「あるものが存在することを証明する」ことは比較的簡単であるのだが、「存在しないものが確かに存在しない」ということを証明することが不可能に近いことと似ている。つまり、死後の世界が存在しないと云う証明は難しいのである。 このブログではこれまで散々死後の世界について述べてきたので重複する部分は割愛するが、おいらが気にかかっているのは「輪廻転生」と云う概念と「復活」と云う概念である。 輪廻転生は今でもインドやネパールで強く信じられている思想である。人間の死後の運命は、その人の生存中の善悪の業(カルマ)によって定まるものであり、その功罪の種類によって、死後、神の仲間や人間または動植物などに生まれ変わるのである。 この思想は、仏教の信仰形態としてアジア諸国はもとより、オリエントを通じてギリシャにも影響を与えたと云われる。日本でも万葉集に 「今(こ)の世にし楽しくあらば来(こ)む生(よ)には虫に鳥にもわれはなりなむ」(348) との歌が残されているほどである。 だが、この輪廻転生、どう考えても無理がある。思想そのものは興味深いし、小説の題材としては面白いのに違いないのだが、やはり通俗の範囲を出るものではなかろうと云うほかはない(この項続く)。 死後の世界(後編) 次に復活の思想である。  死後、人は復活すると云う概念は仏教にはない。専らキリスト教の概念である。 この復活は、農耕儀礼と関係していると考えると理解しやすい。 農民は毎年春に種を撒き、秋に収穫することによって大地の生命を感じていた。刈り入れが終わると大地は死んでしまう。そして、翌年の春に大地は復活する。クリスマスや春の復活祭は、一度死んだ大地が春に復活するための重要な儀式だったのである。 そこで、古代人はこの論理を大地だけでなく、人間にも適用されると考えたのである。神話の世界においても、神々が一度死んで再び甦るストーリーが多いというのはこのためである。 だから、この世の終わり(終末)に死者は甦り(神が死者を呼び起こし、肉体が甦る)、そこで最後の審判が行われると考えるのである。人は死後も終末に呼び起こされるので、死後の世界はあると考えるのがキリスト教の教えである。 だが、この復活の概念も輪廻転生同様に現代人には馴染みにくい。 やはり、おいらは死後の世界があるというだけで良さそうな気もする。だって、あの世に行っても、今と同じ様な愉しみもあれば、亡くなった親父や知人に会えると思えば、それはそれで愉しいと云うものである。 明治の名人三遊亭円朝の最後の遺弟、三遊亭一朝(いっちょう)の辞世は次のものであった。 「あの世にもいきな年増がいるかしら」 この辞世は良いねぇ。あの世にもいきな年増がいる、とおいらは信じたい(この項終り)。 死に至る病 本屋の一角で特殊な場所がある。  と云っても、大した話しではない。岩波文庫の棚である。そこに「死に至る病」と云う書名の本がある。キルケゴールの哲学書である。 書名を見て、一瞬タジログ。しかし、死に至る病が絶望のことだと分かると、なるほどと納得する。 キルケゴールは死に至る病について、キリスト教から解き起こしている。 ラザロはクムラン宗団にあって、重大な規律違反を犯したとして処刑されるのである。 しかし、その処刑とは破門のことである。死者の衣装を着せて穴の中に3日間閉じ込めた後、集団から永久追放するのである。ここでイエスは、ラザロが死に至るまでの罪を犯してはいないとしてラザロを救済している。 何が云いたいのか。 キルケゴールは、人の死には肉体的な死と精神的な死とがあると云いたいのである。つまり、破門は精神的な死であり、それこそが絶望であると。 ここで、キリスト教の考えを述べておかなければならない。 死はそれ自身が生への過渡期であり、その限りにおいては肉体的な死は死ではない。何故なら、キリスト教では復活の思想があり、死は終局的なものではないからである。 ここの理解(復活の概念)はおいらには難しいのだが、終局的な死があるとしたら、その死をもたらす病こそが絶望だとするのである。 う~む。分かるような気がする。 しかし、おいらはこの死に至る病を現実的に解釈したいのである。 ま、希望さえあれば、どんな絶望的状況であっても生きることが可能である、という意味においてである。 アウシュツビッツ収容所にあっても、希望を捨てないでいれば助かる可能性はある。絶望だと思った瞬間に死は確実にやって来る。ハードボイルドの世界では、絶望を感じた方が必ず敗れている。 希望があれば、死に至る病は防ぐことができる。そう思うべし。 スコセッシの映画「沈黙」(前篇) 観てきましたよ、マーティン・スコセッシの映画「沈黙」。  話題どおりの力作である。観て損はない。 しかし、いくつかの違和感がある。それは、日本人が英語を喋りすぎるからである。 窪塚洋介が英語を喋る、イッセー尾形が英語を喋る、浅野忠信が流ちょうに英語を喋る。そのほかの百姓も喋る、喋る。しかも、浅野忠信の英語が半端なく巧い。  それに、ポルトガルの宣教師もポルトガル語ではなく、ペラペラの英語を喋る。 こりゃ、ありえないよなぁ。それだけで映画が嘘くさくなる。 だが、これはハリウッド映画である。英語を喋るのはアタリマエである。他の映画でも皆、英語である。だから、これはお約束事と割り切るしかない。ハイ、ワカリマシタ。 二つ目の違和感。それは、この映画は外人向けではないか、と思った点である。 これには説明が必要だ。 それは、宗教観である。具体的には、日本人と西洋人のそもそもの宗教観の違いである。 これは、この映画の肝であるから、少し述べなければならない。 沈黙というタイトルがついた理由は、いるはずの神がここぞというときに現れない、つまり沈黙し続けるということからきている。 このことは理屈では分かっていても、日本人の宗教感による神は西洋人のそれとは根本的に異なる。 だから、そのことを理解するとしないとでは、この映画を観る立場が180度変わるのである(この項続く)。 スコセッシの映画「沈黙」(後篇) 日本人の宗教感による神と西洋人の神との差、である。  このブログ(フリーページ「自由人『事始め』キリスト教」)でも書いているが、キリスト教とは「万能の神がいると仮定した宗教」である。 その一部を再掲すると、 「そこで、ここからが重要なのだが、キリスト教はその神が存在すると仮定するのである。 この「仮定する」というのが大切なのである。極端に云うと、この仮定は「思想」だと思えば良い。「哲学」と読み代えても良い。 つまり、キリスト教とは神がいると仮定した思想なのである。おいらが神を信じようと信じまいと、この宗教は絶対的な神がいることを前提とした(精緻な)思想だと分かると、これが腹にストンと落ちるのである。 しかも、(ここが重要なのだが)おいらたち一人一人はこの神と安保条約=契約(おいらたちが神を崇める代わりに神がおいら達を守る)を結んでいるのである。 そして、この神は全知全能であるから、おいらたちが神を崇めているかどうかを含めて、おいらたちのことは全てお見通しなのである。 しかし、遠藤周作の「沈黙」では、神が現れない。神がいるのであれば、必ず現れなければならない場面で神は沈黙するのである。 では、この場合、神はいないのか。 いや、神はそれでも存在するのである。なぜならば、神がいると仮定した思想だからである。 神が現れないのは、神がおいらたちに艱難辛苦を与えているのだと考えるのである。それは、まだ、おいらたちに足りないものがあると考えるからである。神を崇めきれていないのである。おいらたちの信心が足りないからである。どうやら、キリスト教ではそう考えているのである。 こりゃ、凄いわ。この思想は、ある意味ではマゾである」 と、以上のことを無意識のうちに理解している西洋人と八百万の神を生み出している日本人(日本人の神は、ある意味でおいらたちと対等)とでは、神の意味が全く違う。 西洋人にとって沈黙=万能の神が現れないということは、(いかにマゾとは云え)神を否定すること(つまり、宗教観の否定)に匹敵するはずだ。 しかし、日本人にとってはそこまで重い話しではない。だから、逆に百姓たちは死を恐れることもなくなる。踏み絵を踏むこともないし、火あぶりされても平気となる。 結局、この映画は西洋人にとって重い映画なのだ。他方で、無宗教感の日本人には今一つ分からない映画の仕上がりとなる。  要するに、この映画は西洋では本領を発揮するはずである。だから、マーティン・スコセッシはこの映画を撮ったのだと考えるとストンと腹におちるのである。 まだ、上映中である。西洋人の考えるキリスト教を理解するには格好の映画であると素直に評したい(この項終り)。 |