|

|

|

カテゴリ:古代歴史

今回は話を変えて現在通説に成っている事項を家本を使い考証してみます。

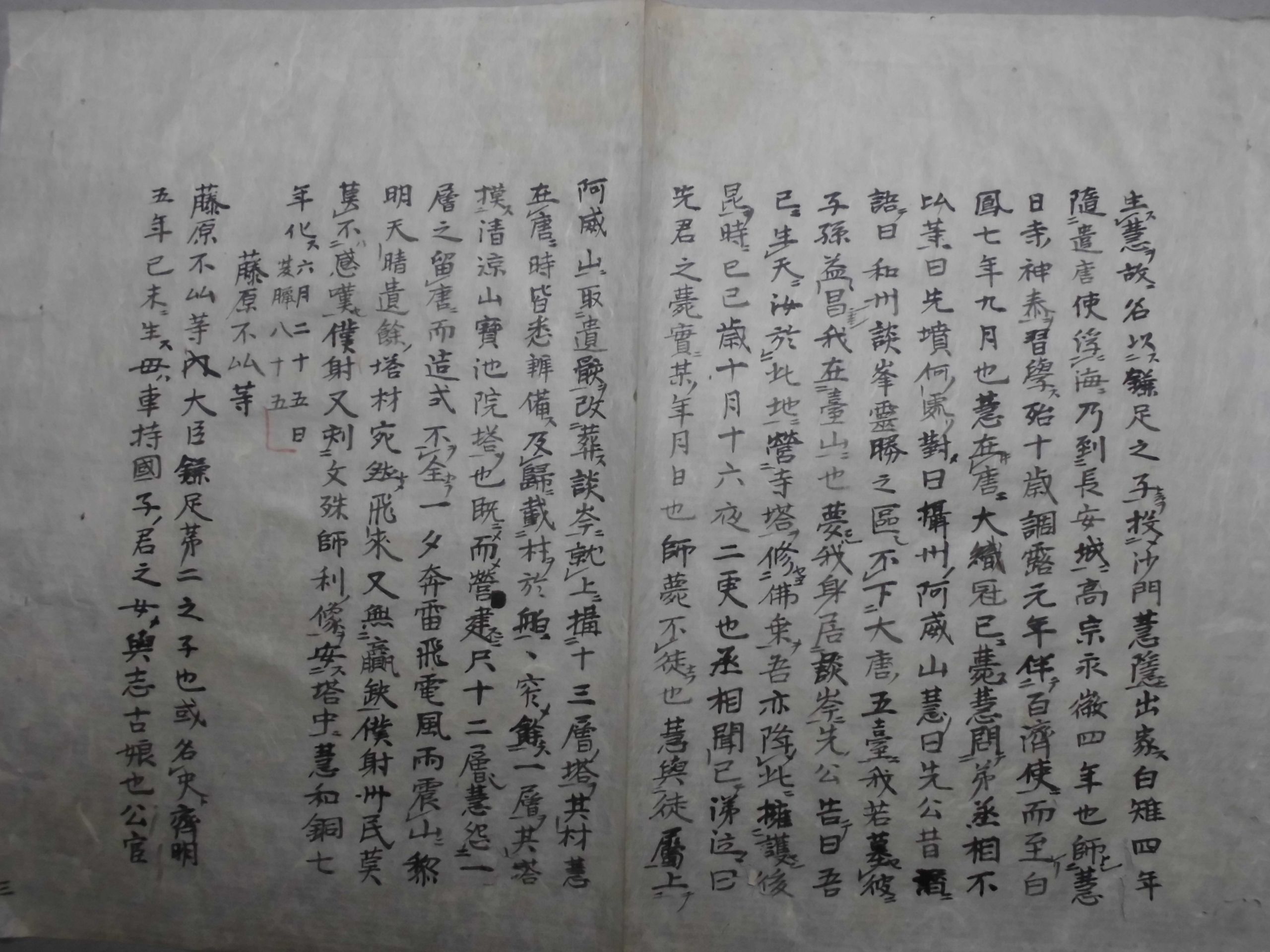

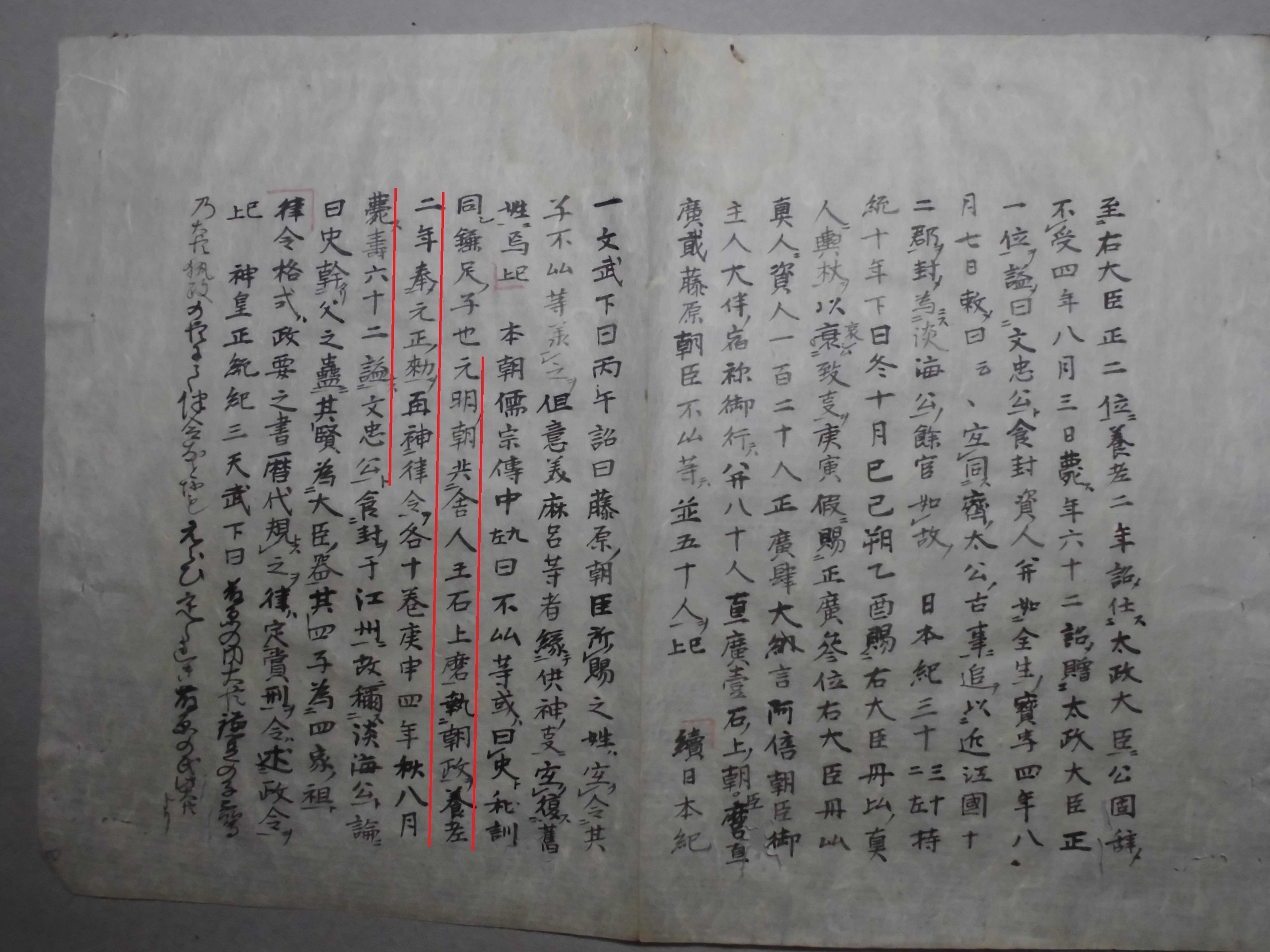

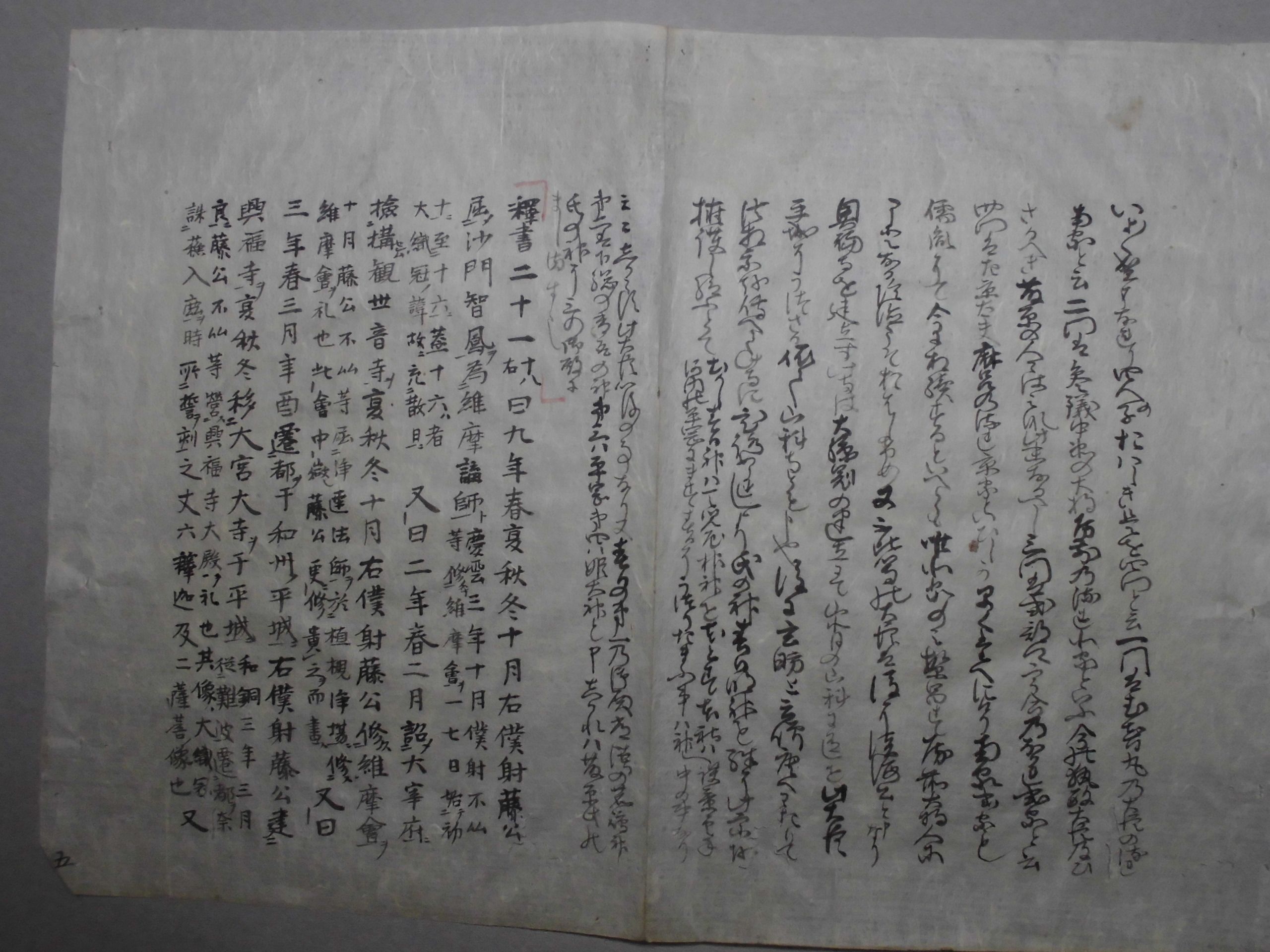

第一回目は(養老律令)についてです。 まずは説明から 養老律令 ようろうりつりょう 律令国家を規制した基本法典。律十巻・令十巻から成る。奈良時代の初め、政界の実力者になった右大臣藤原不比等は、さきにみずから実質上の編纂主任をつとめた『大宝律令』が、用字その他の点で若干の不備があることを考慮し、おそらく孫の首皇子(のちの聖武天皇、母は不比等の女宮子娘)の即位に備えて、その刪定を企図したものとみられる。ここで不比等は、霊亀二年(七一六)に大倭小東人(やまとのおあずまひと、のち大和長岡)を入唐請益生(にっとうしょうやくしょう)に任命、遣唐使につけて唐へ送り込んだ。一方、矢集虫麻呂(やつめのむしまろ)・陽胡真身(やこのむざね)・塩屋吉麻呂・百済人成ら、明法的下級官人たちに命じて、『大宝律令』の問題点を検討させたのである。そして小東人も、養老二年(七一八)十二月十三日に帰京ののち、この改修事業に、その研修し、またたずさえてきた『開元三年令』とその理論とをもって参加したのである。この事業で注目されるのは、『大宝律令』の場合とはちがって、右大臣不比等を除く参加者が、すべて明法的な下級官人であるという事実である。そして彼らへの論功行賞は、不比等が養老四年八月三日に没してから、約一年半を経た養老六年二月に行われた。正六位上矢集虫麻呂と従七位下塩屋吉麻呂とが功田五町、従六位下陽胡真身・従七位上大倭小東人・正八位下百済人成が功田四町を賜わった。なお、『続日本紀』は『養老律令』の成立・奏上などを全く載せていないのであるが、簡単に『続日本紀』編集上の遺落と推測してよいものであろうか。これに関連して成立年代の問題であるが、『続日本紀』天平宝字元年(七五七)十二月条の功田等級決定の記事、『弘仁格式』序、『本朝法家文書目録』などが、いずれも「養老二年」としていることを論拠とする、定説的な養老二年成立説がある。一方で、さきの大倭小東人の帰京年月と養老二年成立との時間的関係、成立から論功行賞までの年月、また『続日本紀』天平宝字元年五月条の『養老律令』施行の勅が、成立を「去養老年中」として、養老二年とは限定していないこと、さらに『大宝令』から『養老令』への具体的な改訂内容をめぐる、いくつかの問題点を検討して、総合的に養老二年未成立を推測する見解がある。そして不比等の死没で頓挫を経ながら、養老五年六月―六年二月まで編修がつづけられ、六年二月に関係者への論功行賞が行われたと推測するのである。 以上が現在の通説ですが! こちらの資料文書を見て頂きましょう。  (紅錦繍古巻の中)と言う古文書で他に所蔵本は見当りません。 その中の右大臣藤原不比等の事を書いた項目です。  朱線に注目ください。 律令各十巻を作ったと有り、その日付が書かれていますね。・・・年月日が?違うでしょ!   注意)文中の□は古文書の為判読不可能な部分が(□)と記入されています。  右大臣藤原不比等の項目は全て記載してみました。 其の他にもいろいろな発見が有ると思いますので、 一度調べて見るのも面白いのではないでしょうか! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019.10.13 21:46:36

コメント(0) | コメントを書く

[古代歴史] カテゴリの最新記事

|