|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

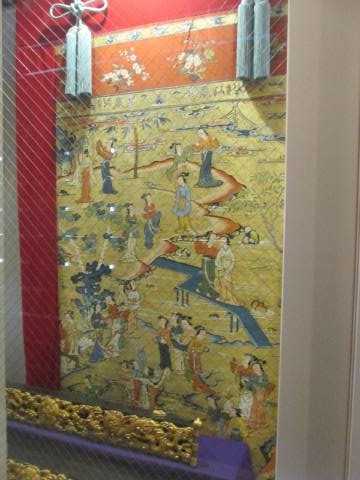

鷹山が位置する三条通「衣棚町」から少し東の四つ辻で、左折して室町通をまずは北に入ります。 ここも通りの両側が「役行者町」です。 姉小路通に至る少し手前で、「役行者山」は既に整っていました。  西側 西側山の舞台上の洞も外形は仕上がっています。 「水引」は八坂神社の紺地に神紋が象られています。巡行当日は綴織の「唐子遊図」が懸けられます。(資料1、以下同様)    「胴懸」は赤地に雲龍と波濤の文様が刺繍されています。これも巡行当日は綴織「雲龍波濤図」に掛け替えられます。  北東寄りから山の後部を撮りました。「見送」は波濤雲龍文様の図が懸けてあるようです。巡行当日は、1986(昭和61)年に復元新調された綴織の「草花額唐婦人嬉遊図」が用いられることでしょう。  南西側からの眺めです。 南西側からの眺めです。 山の周囲を一巡後、会所内の展示を拝見します。 今回訪れて、以前の記憶とは展示方法が大きく変化していました。以前はご神体以外は会所座敷に懸装品等が展示されていました。今回はご神体の納めてある収蔵庫までの通路がショーウインドウのような形になっていて、ガラス戸の向こうに展示されていました。そのため、鏡面反射などで写真としては撮りづらくなって残念でした。  「見送」 復元新調された綴織「草花額唐婦人嬉遊図」です。元は17世紀前半の作。  オリジナル オリジナル 見送の下には、黒漆塗りの「欄縁」とそこに施された錺金具が見えます。高浮彫雲龍と輪宝文様の鍍金金具です。 すぐ間近でみられることが利点ですが、写真ではガラスに封入された細線の金属網が邪魔になり少し興ざめで残念です。二律背反というところ。  金色の御幣 金色の御幣 山の四隅の「隅掛金具」と「飾り房」です。縦に2つずつの隅飾りとなります。 隅飾りと御幣ほかに飾り房が使われています。駒札によれば、「平成20年浅葱色と朱色の飾り房30本が復元新調された」そうです。部分部分を見ていても、その数をカウントしたことはありませんので、30本も使われているとは・・・・再認識です。  役行者山を描いた掛幅が展示されています。   両側の部分図した撮れませんでした。上が上記の水引「唐子遊図」(綴織)です。 その下部に下半分が見えるのが前懸です。これは中央が牡丹に胡蝶図、その左右が波濤飛龍文様という綴織の三点継になっています。17世紀前半の作品です。  通路を抜けると南側にこの収蔵庫が見えます。 通路を抜けると南側にこの収蔵庫が見えます。 その内部には、この山の御神体が安置してあります。 左から、一言主神、神変大菩薩(役行者)、葛木神です。  神変大菩薩 神変大菩薩この3体の御神体(人形)が山ニ安置されます。 役行者山は応仁の乱以前からある舁山(かきやま)です。 この3神は、役行者が一言主神を使って葛木山と大峰山の間に橋を架けさせたという伝承を想起させるという場面だそうです。(駒札より) この収蔵庫の東隣りに、もう一つ収蔵庫があり、一言井戸もありますが、見物客で混雑ぎみなのでパスしました。以前にご紹介してもいますので。 今までなら、ここでUターンして、座敷での展示を見て通路を引き返したのですが、今回は会所の庭の北東隅に出口が設けてあり、姉小路通側に抜けられるようになっていました。状況が変わりちょと勝手が違いました。 この日(7/23)は、本山修験宗総本山聖護院による護摩焚(ごまたき)が行われるため、訪れた時は、山のところでその準備中でした。以前に一度見物していますので、今回は待機して見物するのはやめ、次の山に向かいました。 山の傍を通り抜け、室町通を南に下ります。 三条通を超えて南に入れば、両側が「烏帽子屋町」で、「黒主山」があります。 かつて、このあたりには烏帽子と称する神主がかぶる帽子を作る職人が住んでいたことに、町名が由来します。   黒主山の北西側、通りの西側に、この巨大な鯉の群泳図の幟が特設されています。 これを見るのも、楽しみの一つです。  「黒主山」 「黒主山」この山の東側のビルの1階が会所になっていて、ビル前にテントが仮設され、ビルを入ると、  フロア全体に、御神体を中央にして、周囲に懸装品その他が三方を囲む形で展示されています。  御神体(人形)の「大伴黒主」が大きく反り返り、志賀の山桜を仰ぐ姿が再現されています。この人形には1789(寛政元)年5月、辻又七郎狛(こま)元澄作の銘があるそうです。 大伴黒主は平安時代の六歌仙の一人です。 この山は、謡曲「志賀」を題材にした場面が表現されています。(駒札より、以下同様)  向かって左側壁面には、部分図しか撮れませんでしたが、「胴懸」で草花胡蝶文様の綴錦が懸けてあります。1983(昭和58)年に復元新調されたものです。  右側の壁面には、飛龍文様綿入刺繍の「後懸」が懸けてあるようです。 2001(平成13)年に新調された作品です。 今年もまた、山や展示品について滔々と解説される語り部の元気なお姿を拝見しました。 大勢の見物客がいましたので、早々に退散することに・・・・。 南に少し下り、六角通で左折して東に進みます。通りの両側が「骨屋町」です。  ここに「浄妙山」があります。この山も仕上がっていました。 この山は、『平家物語』の宇治橋における「橋合戦」の場面を再現します。 浄妙坊の頭上を一来法師が飛び越えようとする躍動感に溢れる様子を御神体(人形)で表現します。 山の名は浄妙坊の名前に由来します。  西側 西側「後懸」はライオンを中央に配した図柄の絨毯が使われています。  北側の眺め 北側の眺め 水引 水引 「胴懸」は江戸時代後期の「エジプト風景図」(イギリス織絨毯)で、ピラミッドとラクダに乗る旅人を中心にした図柄です。(資料2)  北東側からの眺め 北東側からの眺めここでは、山を眺めただけに留まりました。 烏丸通に出て、左折し少し北に上ります。  最後の山が三条通の北に位置する「鈴鹿山」です。烏丸通の西側、「場之町」にあります。 烏丸通の西端一車線分を使って山が建てられています。  こちらは意識的にでしょうが、山建ては完了していますが、山の櫓(躯体)構造の仕上げのままに留めてあり「常飾り」はありません。 角地にある会所内の座敷に懸装品その他が座敷に展示されています。  今回は、この1枚を撮っただけで、さらりと展示品を展示を拝見して、通路を進みました。 懸装品などは以前のブログでご紹介しています。そちらをご覧いただけるとうれしいです。  この山の御神体(人形)は瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)で、収蔵庫に安置されています。 「瀬織津姫神」の扁額が掲げてあります。  手前の朱塗りの鳥居には「鈴鹿山」の扁額がかけてあります。 鈴鹿権現(瀬織津姫命)をまつっています。 金の烏帽子をかぶり手に大長刀を持つ瀬織津姫命が、伊勢国鈴鹿山で道行く人々を苦しめた悪鬼を退治したという伝承を表現した山と言います。  御神体は面を付けた姿です。 こんなところで、後祭の山鉾巡りを終えました。  今年は、宵山も巡行模様も、テレビ報道をみるだけにしました。 来年こそは、宵山・巡行を直に見たいものですが、コロナ禍がどうなることやら・・・・。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 1) 祇園祭-役行者山の名宝- :「京都文化博物館」 2) 祇園祭 -浄妙山の名宝- :「京都文化博物館」 補遺 役行者山保存会 ホームページ 黒主山保存會 ホームページ 浄妙山保存会 ブログ 浄妙山 祇園祭山鉾巡行 2022年7月24日 京都市にて 00098 YouTube 役行者山 祇園祭山鉾巡行 2022年7月24日 京都市にて 00102 YouTube ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -1 御旅所・冠者殿社・斎竹・大船鉾 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -2 南観音山・橋弁慶山・鯉山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -3 北観音山・八幡山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -4 鷹山 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 京都・祇園祭・後祭 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・北観音山・鯉山・八幡山・黒主山 2回のシリーズでご紹介 観照 京都・祇園祭・後祭 御旅所(還幸祭の前に) 観照 祇園祭 Y2018 後祭 -1 四条御旅所の神輿、鉾建ての位置決め 7回のシリーズでご紹介 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 還幸祭を含めて、12回のシリーズでご紹介 観照 祇園祭点描 -1 神輿渡御・八坂神社御旅所・冠者殿社 6回のシリーズでご紹介 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 11回のシリーズでご紹介 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|