|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

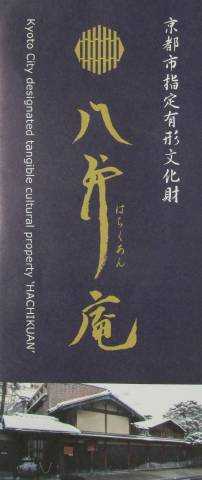

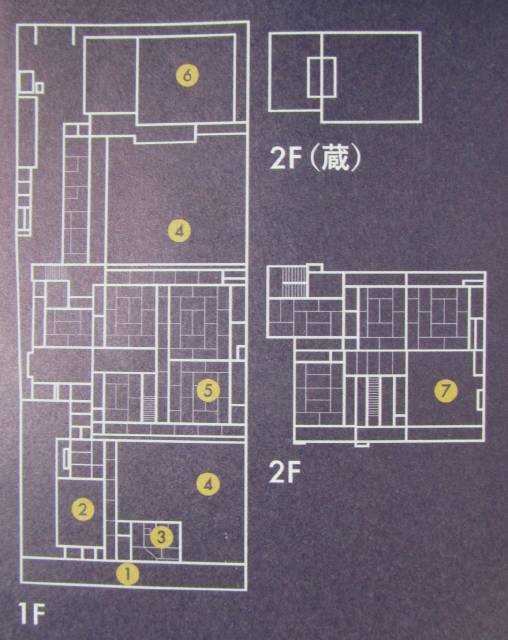

三条通新町を南に入ります。そこは三条町。祇園祭[後祭]で八幡山の建つ町です。 八幡山を拝見した折、すぐ傍で、新町通の西側にある「旧川崎家住宅」を初めて見学しました。 現在は、くろちく「八竹庵」として一般公開されています。 この町家は、「旧川﨑家住宅」として京都市指定有形文化財に登録されていて、表の壁面に文化財登録銘板が掲示されています。(登録上は「﨑」ですが、本文は「崎」で表記します) 一般個人として見学するには、「文化財保護継承協力金」を含む入館料が必要です。   左はちょっとオシャレな感じの入館券。右は入館時に頂いた四つ折りのリーフレット。参照資料の一つとしてご紹介に使用します。 この住宅は、綿布商を営む室町随一の豪商「四代目井上利助」が、1926(大正15)年に住宅兼商談の場として建てたものだそうです。1965(昭和40)年に、白生地商「川崎家」の住宅兼迎賓館として使用されるようになりました。1999(平成11)年4月1日に「京都市指定有形文化財」に登録されます。そして、2022年に、株式会社くろちくの所有となり、「くろちく 八竹庵」として現在に至るそうです。 リーフレットによりますと、「くろちく」は、「『京文化の継承』をテーマに和雑貨・伝統意匠建築設計・町家再生などをてがけてきた」という会社です。代表黒竹の先祖が大工方として参与していたという背景があるそうです。  リーフレットの下部にある写真を切り出して借用。新町通西側に面したこの住宅の表側の冬景色です。 祇園祭[後祭]中に訪れ、夏の外観を撮ることができませんでしたので。  通りに面した玄関の表戸から入ると、細長い路地を通り、洋館のそばを通り、玄関棟に向かいます。 「洋館は外壁に大谷石と煉瓦タイルを用いており、当時流行したF.L.ライト風の意匠に仕上げている」(文化財登録銘板より)  リーフレットに掲載の住宅平面図を引用します。 この住宅には、「客人」「家人」「使用人」用に使い分けられていた玄関が3箇所あるそうです。   入口を入り受付を済ませて、廊下に立つとまず庭が見えました。 右の写真は主屋です。この廊下に回りますと、庭の反対側に右の建物が見えます。茶室です。 平面図を見ますと、茶室は番号3の箇所です。 「主屋は中廊下をもつほぼ総二階の建物で、・・・・大工棟梁は明治・大正期に活躍した数寄屋大工の上坂(こうさか)浅次郎で、上坂の他に京都商事株式会社の創設者である塚本与三次や、京都帝国大学教授の武田五一も設計に参与している。」(同上銘板より)  この庭が外露地を兼ねているようです。茶室の北側に中潜戸が見えます。   広縁から庭に降り、飛び石伝いに戸の傍まで行きますと、   内露地が眺められます。   茶室の北面には明かり障子2枚(貴人口)が見えます。西面に躙口(にじりぐち)が見えます。 ここで、最初の廊下地点まで戻ります。廊下を逆方向に進みますと、茶室です。 茶室の入口付近まで行き、茶室内を部分的に拝見することはできました。室内は立入禁止。    茶室を部分的に拝見したに留まりますが、少しはイメージが浮かぶことでしょう。  南側に3畳の水屋が付属しています。 南側に3畳の水屋が付属しています。リーフレットには、「前庭見える長4畳の小間。北山杉の中柱が立ち雲雀棚が特徴。炉は台目切りで入口は2枚障子の貴人口」(転記)と説明されています。   主屋の南北方向の廊下の北側から、外露地を兼ねた庭(左)と廊下(右)を眺めた景色です。ガラス戸の外側には、竹材の広縁が設けてあります。   この廊下の北端です。左(西)の和室が平面図の番号5になります。仏間と客間が続き部屋となっています。番号を付した部屋が仏間で、その西側に襖を仕切りとして正客を迎えるために利用された和室、客間があります。  番号5を付した部屋の北東角に床の間が設けてあります。この床の間の左側は襖となっていて、奥(北側)に安置された仏壇を隠す襖で仕切られています。襖が閉まっていれば、この部屋も客間の延長になりますね。  室内から眺めた庭の景色。庭の向こうに茶室が見えます。  部屋の南壁面に棚が設えてあり、各種人形が飾ってありました。         客間・仏間の間の襖を取り除くと、続き部屋は大きな空間になります。西にもう一つの庭が見えます。   客間は書院造です。北西側に床の間、北東側には違い棚があります。  西側の廊下に突き出た形で床の間に設けられた柱建て書院。書院窓を開けてあります。  こちらの廊下の外(西)には、広縁があり、広い中庭が見えます。反対側には大きな蔵が並んでいます。後ほどご紹介します。  主屋1階には中央に東西方向の廊下が通っています。 主屋1階には中央に東西方向の廊下が通っています。  南側の続き部屋にも、屏風が飾ってありました。 客間・仏間の側との違いは、2つの部屋の中間に、板敷の空間が設けてあることでした。 今回、見学した時には、祇園祭[後祭]の最中です。上掲写真に屏風が写っています。 このとき、この八竹庵の主屋1階で「屏風祭」が行われていました。 この三条町にある八幡山所有品で京都市指定有形文化財に登録されている屏風が展示されていたのです。 この屏風祭の詳細は次回ご紹介します。 つづく 参照資料 *上掲リーフレット 「京都市指定有形文化財 八竹庵」 *「京都市指定有形文化財 川﨑家住宅」案内銘板 補遺 京都市指定・登録文化財-建造物(中京区) :「京都市情報舘」 KYOTOGRAPHIE Information Machiya 八竹庵 :「KYOTO GRAHIE」 ⇒ 八竹庵の内部を3D Space 探索ができるページです。 雲雀棚とは? :「京町家改修用語集」 雲雀棚 :「茶道入門」 貴人口 :「コトバンク」 Machiya Vision :「KYOTO GRAPHIE」(京都市景観・まちづくりセンター) くろちく ホームページ 重文町家に解体・移築計画 京都市が業者に警告 2019.2.2 :「産経新聞」 ⇒ 今回、記録・覚書のまとめをしていて、近年こんな問題が起こっていたとは! 「旧川崎住宅」GUCCI BANBOO HOUSE 京町家の試み :「SMILE LOG」(スマイルログ) ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪&観照 京都・中京 旧川崎家住宅 くろちく「八竹庵」細見 -2 へ スポット探訪&観照 京都・中京 旧川崎家住宅 くろちく「八竹庵」細見 -3 へ スポット探訪&観照 京都・中京 旧川崎家住宅 くろちく「八竹庵」細見 -4 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.08.31 09:23:43

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|