|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

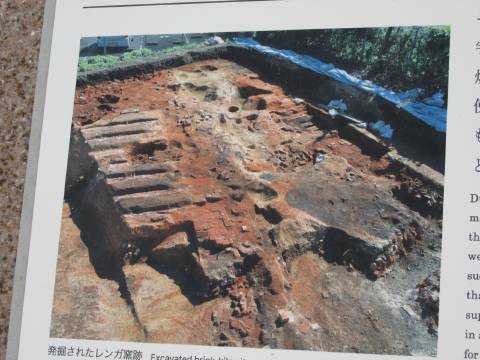

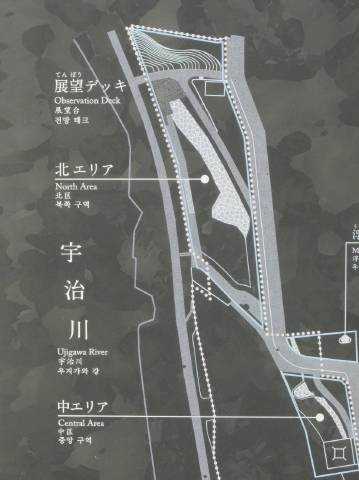

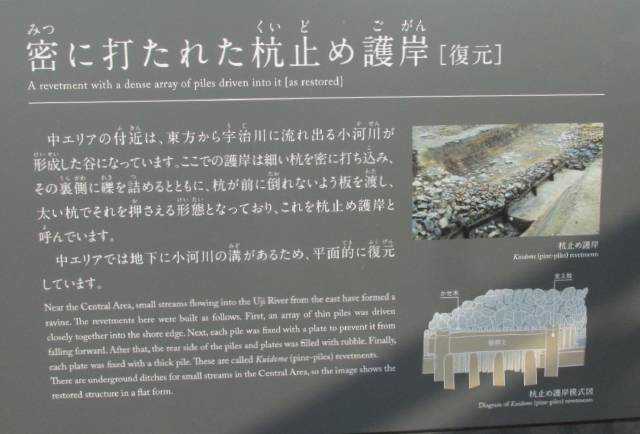

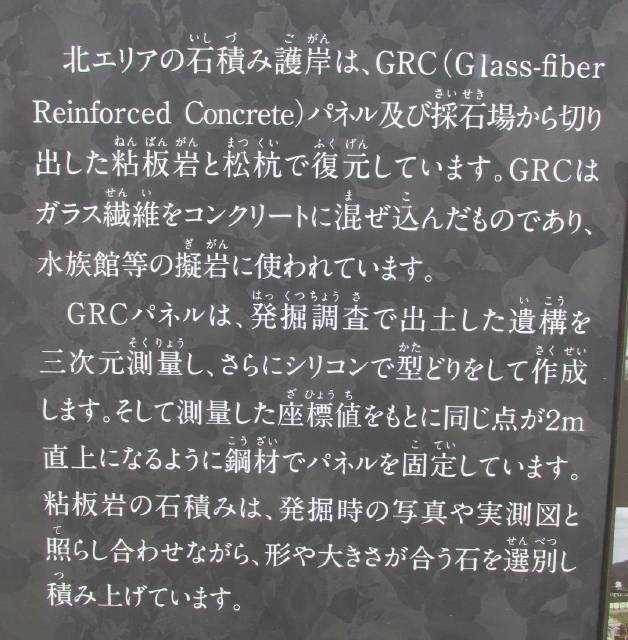

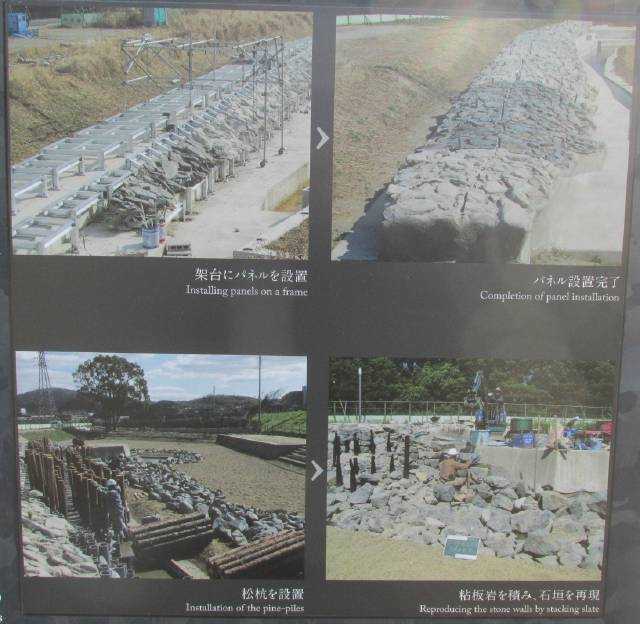

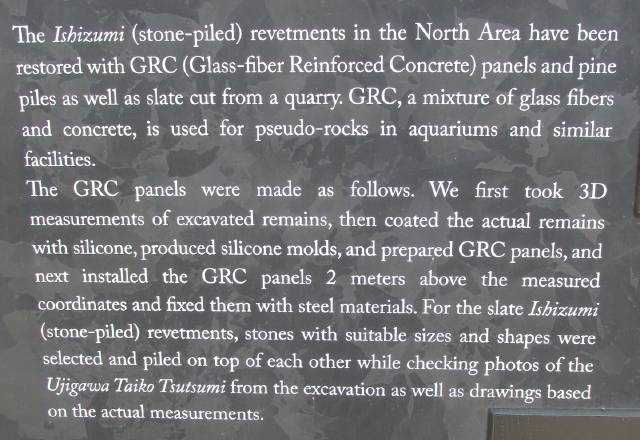

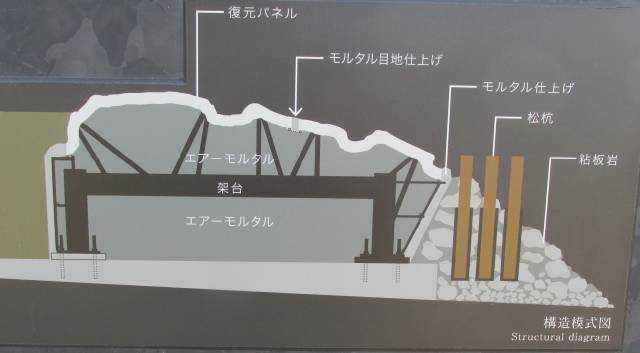

京阪電車宇治駅の西側(宇治川側)は、最近整備されて歴史公園になっています。 「お茶と宇治のまち歴史公園」と称するそうです。 そのメインとなるのが「史跡宇治川太閤堤跡」です。 冒頭に掲げたこの景色のかなりの部分が太閤堤跡の史跡指定場所になります。 勿論、発掘調査跡が埋め戻されて、その上が公園化されたという次第。  少し移動してみますと、公園の一隅に「浜の茶園」という案内板が設置されています。 「宇治川本流の背後に当たる現在地は、上流からの砂がたまりやすく、中州が発達していました。砂地は水はけがよく、茶園の適地となりました。この河川敷の茶園を『浜の茶園』と呼びます。 宇治の茶園では、4月頃から覆いをかけることで旨味(うまみ)の強い碾茶(ひきちゃ 抹茶)や玉露を作ります。覆いは丸太杭と竹で棚を作り、その上によしずを広げ、藁を敷いた『本ず』と呼ばれるものでしたが、昭和40年代から黒い化学繊維を用いたものに変わっていきました」(説明転記)  冒頭の景色と上記案内板の向こうに見える茶園の中にある建物がこれ。 「覆小屋(おいごや)」です。  公園の中央通路を北方向に進むと、右側の芝生上にこんな景色が見えます。 さらに右側に京阪電車の車両が停車しています。宇治駅です。 「レンガ工場跡」の案内板が設置されています。  「明治時代に川岸の高低差を利用してレンガを焼く窯が築かれました。発掘調査では3基の窯跡が見つかりました。レンガは明治時代から大正時代にかけて近代化の象徴ともいえる鉄道や軍施設、発電所などの建設で使われました。宇治では茶葉を乾燥するためのレンガ造りの炉が発明されるなど、お茶のまちならではの使い方もされました。ここでつくられたレンガは宇治の近代化を支える様々な施設に使われたと考えられます」(説明転記)  北方向に建物が建ち、  その少し手前にこの公園案内図が設置されています。 案内図を部分拡大します。歴史公園全体の位置関係をまずご理解ください。 カラーの色丸を追記しました。   赤丸のところが、この案内図の設置場所(現在位置)です。 黄緑色の丸が、上掲の「浜の茶園」、空色の丸が茶園にある「覆小屋」です。 この小屋は茶園に覆いをかけるための丸太や竹という長尺の資材を保管するための建物。 この覆小屋は白川に現存する小屋を参考に伝統的な技法で建てられているそうです。 青色の丸が京阪電車の宇治駅。 上掲の建物(茶色の丸のところ)が「お茶と宇治のまち交流館 茶づな」 紫色の丸を追記した辺りが「南エリア」 南エリアの北側は「福文製茶場茶園」で立入禁止区域になっています。たぶん従来から存在した民間の茶園なのでしょう。 「福文製茶場茶園」の右に追記したマゼンダ色の丸は「中エリア」 黄色の丸を破線上に追記しました。この破線で囲まれたエリアが、「史跡宇治川太閤堤跡」。発掘調査後に埋め戻されたエリアということになります。 2018年1月に、発掘調査の結果、太閤堤の石出しについて現地説明会が開催されました。その時に説明会に参加し、ブログ記事で発掘状況のご紹介をしています。 交流館「茶づな」の南に広がる広場はイベント会場として利用されています。 イベントが行われている様子を京阪電車宇治駅のプラットホームから幾度か眺めています。しかし、この公園内に入るのは今回が初めてです。 「お茶と宇治のまち交流館 茶づな」(茶色の丸)に入ってみました。  入口を入ってまず目に止まったのが正面壁面の「豊臣秀吉公図」 この図の右手方向が「ミュージアム」になっています。  入口付近から撮った左側の全景。フラッシュなし撮影なので少し暗くなっています。 この部分は「トオリニワ」と称されているようです。  2階への階段の下部に、鵜匠の彫刻像が置かれています。  左側エリアの奥に進むと、右側壁面にこんなコーナーがあります。 「宇治まちあるき」の案内スペースです。 この交流館1階の最も西側(左端)は、正面入口に近いところに、「体験教室」があり、その奥側、通路を挟んで北西側にレストランがあります。トオリニワを歩んで行くと、レストランの前を通り、西側に出ることができます。 この交流館「茶づな」では、宇治茶体験(茶づな体験プログラム)ができる体験教室が設けてあります。1コマ約45分~60分のプログラムだとか。プログラム案内のチラシが常設してあります。 他に、「宇治イラスト・マップ」や「国指定史跡 宇治川太閤堤跡」のパンフレットなども入手できます。 交流館「茶づな」から西側に出ます。   庭園の一部で「水辺の庭」です。平時は石敷きの庭ですが、雨水貯水池を兼ねているそうです。   「茶づな」の西に位置するのがこれ。 「茶づな」の西に位置するのがこれ。 近づいて眺めるとこんな感じ。  「密に打たれた杭止め護岸」の復元。案内図の中エリア(マゼンダ色の丸のところ) ただし、地下に小河川の溝があるため、遺構を平面的に復元しているだけだそうです。  交流館の北方向は、道路を挟んで、「菟道稚郎皇子御墓」と称される御陵があります。 この傍に「浮舟宮跡碑」が建立されています。  上掲案内図にある北エリアに向かう手前に、 上掲案内図にある北エリアに向かう手前に、「史跡 宇治川太閤堤跡」の石標が建てられてあります。 北エリアは、2007(平成19)年度に「乙方遺跡」の発掘調査で新たに発見された太閤堤跡のエリアです。ここからは石積み護岸、石出し、杭出しが遺構として検出されています。 北エリアへ通路沿いに進みます。   南側からアプローチするとこんな景色です。  北寄りに、この案内板が設置されています。     太閤堤の石積み護岸を復元したエリアです。     つまり、現在の復元された石積み護岸の丁度2m直下に、発掘された実物の遺構があるということです。  この北エリアにも、ここを現在地とした全体案内図が設置されています。 これで、この自転車散歩を終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *お茶と宇治のまち歴史公園について :「宇治市」 *茶づな お茶と宇治のまち交流館 ホームページ *「国指定史跡 宇治川太閤堤跡」編集・発行 宇治市歴史まちづくり推進課 A4版小冊子 補遺 宇治川太閤堤跡 :「文化遺産オンライン」 史跡宇治川太閤堤跡パンフレット :「宇治市」 宇治川太閤堤跡 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 観照&探訪 宇治 自転車散歩、川沿いに -1 観桜:隠元橋そばと宇治公園周辺 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 探訪 京都府宇治市 太閤堤跡発掘調査現地説明会と周辺散策 -1 探訪 京都府宇治市 太閤堤跡発掘調査現地説明会と周辺散策 -2 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|