|

|

|

カテゴリ:観照

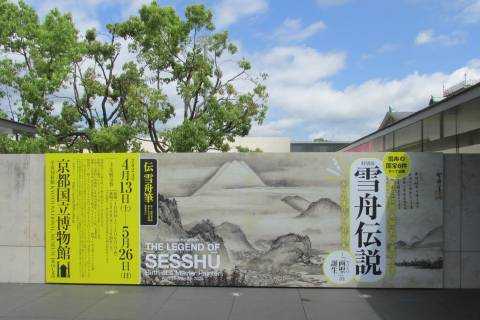

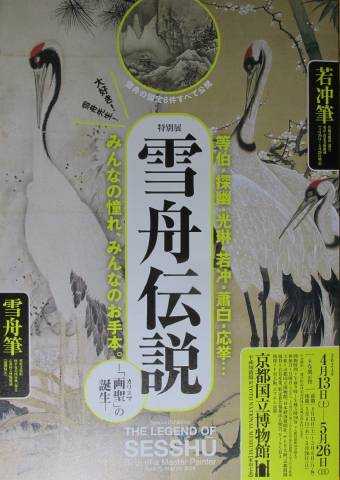

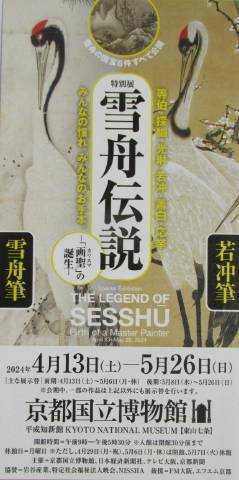

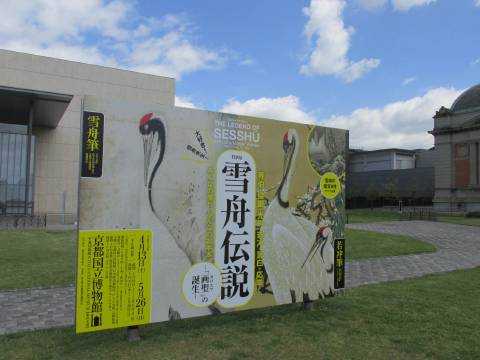

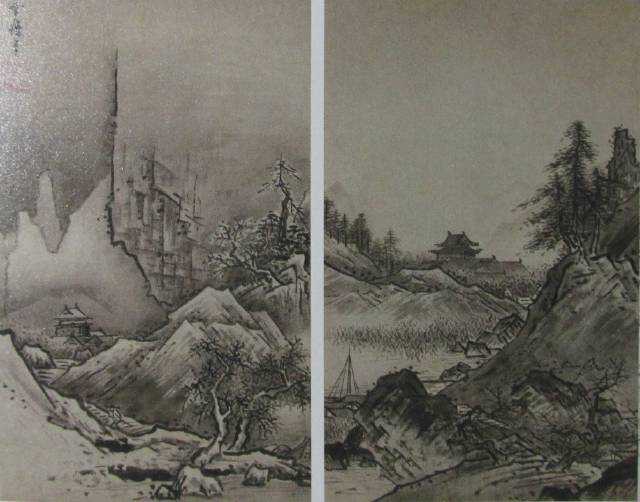

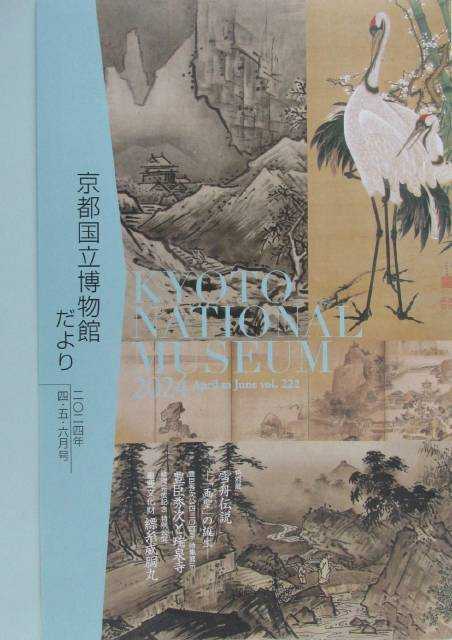

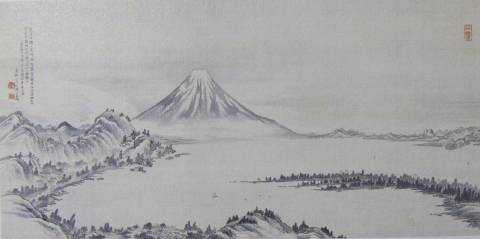

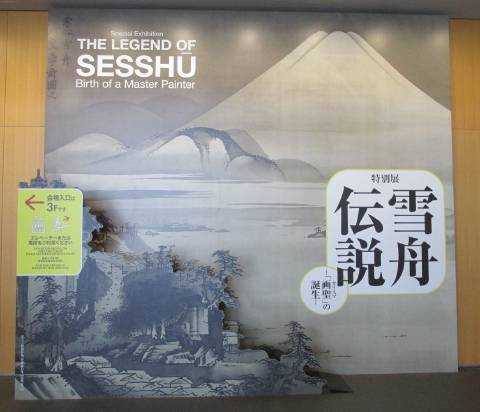

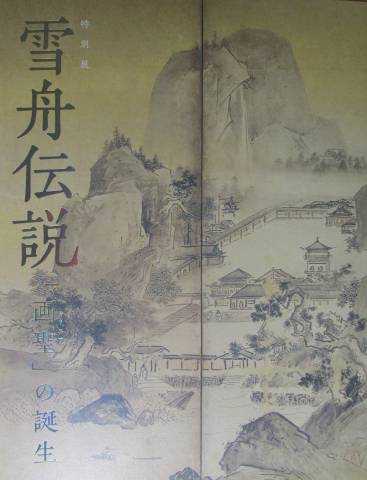

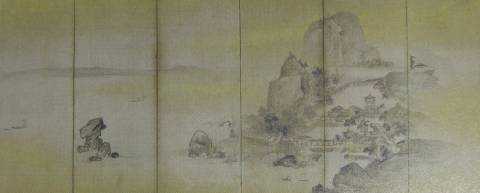

京博の七条通に面した南門の傍に掲げられた特別展の大型PRパネル(A)  入口傍の南面する壁面を飾る大型PRパネル(B)  これはこの特別展「雪舟伝説」のPRチラシの表紙です。二つ折のA4サイズです。  今回の特別展のおもしろいところは、このチラシを広げるとその中央に記された ※「雪舟展」ではありません! という言葉が眼に飛び込んでくることです。 特別展のサブタイトルは「-『画聖』の誕生-」で、画聖には「カリスマ」というルビが振られています、 本展の展示は、 第1章 雪舟精髄 第2章 学ばれた雪舟 第3章 雪舟の継承 -雲谷派と長谷川派- 第4章 雪舟伝説の始まり -狩野派の果たした役割- 第5章 江戸時代が見た雪舟 第6章 雪舟を語る言葉 第7章 雪舟受容の拡大と多様性 という構成になっています。 このチラシの見開きページ、なかなか巧みなキャッチフレーズが使われています。 チラシと展示構成を対比すると、次の通りです。 第1章・第2章 ⇔ これが雪舟だ! <雪舟精髄>には、通期で9点を展示。6点が国宝、3点が重文です。 久しぶりに、「天橋立図」「慧可断臂図」を見ることができました。 <第2章 学ばれた雪舟>のセクションは、1点の入れ替えが前期・後期にありますが、ここも9点で、雪舟筆の絵と伝雪舟筆3点です、大半が重文です。 つまり、最初に雪舟画のエッセンスがドンと展示されています。 雪舟の回顧展ではないのです。まずコレを見よ!これがお手本だという感じ。 第3章 ⇔ 雪舟を次ぐのは俺だ! 第4章 ⇔ 江戸時代の雪舟評価を確立 ー狩野派の仕事- 第5章~第7章 ⇔ みんな雪舟が好きだった 室町時代の雪舟がこれほどの影響を与えていたのか! を認識できた特別展でした。ここまでとは考えてもいませんでした。 例えば、2010年に「長谷川等伯」展で、等伯が水墨画へ傾倒とその作品を鑑賞しましたが、牧谿・玉澗等の中国画家の作品の影響を受けたという認識で、雪舟の名を書き入れた等伯の作品は等伯の自負心の現れかくらいに受け止めていました。  入場券の半券 入場券の半券 平成知新館の手前に設置された特別展の案内パネル ここに鶴が二羽並んでいます。入場券には、左が雪舟筆、右が若冲筆と付記されています。 上掲のPRチラシの表紙も同様です。 チラシには、  雪舟筆「四季花鳥図屏風(右隻)」(重文、室町時代15世紀)が載っていますので、引用します。 雪舟筆花鳥画を見るのは私は初めてのような気がします。この屏風絵、六曲一双として左隻とともに展示されています。雪舟は花鳥画も多く描いたそうですが、雪舟真筆と認め得唯一の作品だそうです。現在は京都国立博物館蔵になっています。伊藤若冲は若き頃、伝手を頼り京都の寺々の障壁画を拝見し模写して修練した時期があったそうです。若冲はこの屏風絵を何処かで見たのでしょうか。あるいは他の花鳥画の鶴でしょうか・・・・。 この四季花鳥図屏風は、第3章で、雲谷等益筆「四季花鳥図屏風」(六曲一双、江戸時代17世紀、京都・東福寺蔵)の展示にリンクします。雪舟の屏風をモデルにして雲谷等益が描いているのですが、木の枝ぶりや色遣いの違い、一部省略その他で微妙に異なり、独自性が加えられています。模本とは言えない、独自性を加えた写しになっています。雪舟流を継承するという意図は明かです。  雪舟筆「四季山水図巻(山水長巻)」(国宝、文明18年/1486年 毛利博物館蔵) 第1章に展示。この図巻長さ16mに及ぶ大作です。展示室の中央に全図巻の写真版が掲示されていて、開催期間中を三期にわけ、3分の1ずつ巻替をする旨が表示されていました。これは第一期展示の部分図です。冒頭の大型パネル(A)にこの図巻が使われています。 3分の1を見るだけでも、迫力を感じます。 この作品は、まず第3章で、雲谷等益筆「四季山水図巻(山水長巻副本)」(重文、江戸時代17世紀、毛利博物館)の展示にリンクしています。 「本作は模写ではあるが、細部描写には少なからず原本との相違点があり、等益自身の作品としての完成度を有する点も見逃せない」(図録の作品解説より)と評されています。雲谷は雪舟のモチーフと筆墨を流派の基礎として継承して行ったそうです。 さらに、第5章で、狩野古信筆「雪舟筆四季山水図巻模本」(国宝、江戸時代、享保10年/1725年、毛利博物館蔵)の展示にリンクします。  雪舟筆「秋冬山水図」(国宝、室町時代15世紀、東京国立博物館) 雪舟精髄の作品の一つとして展示されています。  これは平成知新館で入手した「京都国立博物館だより」の最新号(2024年4・5・6月号)の表紙です。 上段の右は若冲の鶴、左は上掲の「秋冬山水図」の左図・冬の山水図です。 下段は、上掲「四季山水図巻(山水長巻)の中のさらに部分図、森閑とした山道を歩む人物と同行する従者の姿が切り出されています。  伝雪舟筆「富士三保清見寺図」(室町時代16世紀、永青文庫蔵) 第2章に展示されています。右に海、左の清見寺と山のその向こうに富士山を眺めるこの構図。 上掲の京博入口手前の壁面の大型パネルの図はこれです。 雪舟の絵に学んだ後世の画家たちは同じビューポイントから風景を描くという形の定番が生まれていきます。 第4章の狩野派では、狩野探幽筆「富士山図」(江戸時代、寛文9年/1669年)、狩野山雪筆「富士三保清見寺屏風」(江戸時代17世紀)が展示されています。第7章では、  曽我簫白筆「富士三保図屏風」(六曲一双、江戸時代18世紀、MIHO MUSEUM蔵) さらに簫白筆「富士三保清見寺図」(江戸時代18世紀)、山本探川筆「富士三保清見寺図」(江戸時代18世紀、永青文庫蔵)、鶴亭筆「富士山図」(江戸時代、安永5年/1776年、旧ピーター・ドラッガー 山荘コレクション蔵)が展示されています。 加えて、「富士三保松原図」という名称で、桜井雪館筆(江戸時代18世紀)、原在中筆(江戸時代、文政5年/1822年、静岡県立美術館)、狩野永岳筆(江戸時代19世紀、静岡県立美術館蔵)の作品が展示されています。画家達の描いたバリエーションが鑑賞の楽しみになります。  PRチラシより PRチラシよりなんと、「駿州八部富士図」という名称で、司馬江漢までもが同じビューポイントから描いているのです。(江戸時代、寛政元年/1789年) また、司馬江漢筆「駿河湾富士遠望図」(江戸時代、寛政11年/1799年、静岡県立美術館蔵)という作品も出ています。少し角度が変わりますが類似の構図です。  これは平成知新館1階の正面の壁面に設置の記念写真撮影場所を兼ねた大型パネルです。 ここには、曽我簫白筆「富士三保清見寺図」の部分図が使われています。 第3章には、上掲の雲谷等益の作品の他に、  雲谷等顔筆「山水図襖」(重文、14面のうち4面、桃山時代16~17世紀、京都・黄梅院蔵)が展示されています。 ここには、雲谷派と並んで、長谷川等伯の作品が2点展示されています。 一つは、等伯筆「山水図襖」(16面のうち8面、桃山時代、慶長4年/1599年、京都・隣華院蔵)です。もう一つが、   「竹林七賢図屏風」(六曲一双、桃山時代、慶長12年/1607年、京都・両足院蔵)です。 この屏風には、下段左端の襖に、「自雪舟五代」と記されているのです。この時期より等伯は「雪舟より五代」と自称し始めたと言います。雪舟の後継者であるという自負が現れています。 第4章では、江戸時代に狩野派が雪舟の評価を確立する役割を担ったようです。 当日購入した図録には、  図録表紙 図録表紙 図録裏表紙 図録裏表紙狩野探幽筆「山水図屏風」(六曲一双、江戸時代17世紀、京都・長福寺蔵)が使われています。 これは探幽が采女と称していた頃の作品で、采女の署名があります。若い時期に探幽が雪舟の筆法を学んでいたということを明らかにする作品だそうです。   チラシより チラシよりこちらは屏風(六曲一双)の全体図です。 図録表紙の部分は、上掲京博だよりの表紙の中段に部分図として使われています。 最後の第7章は<雪舟受容の拡大と多様化>です。 上記した作品以外で、このセクションで印象に残った作品を幾つか列挙しておきたいと思います。 *酒井抱一筆「雪舟筆金山寺図模本」(江戸時代18~19世紀)をみて、酒井抱一も雪舟から学んでいるのを知りました。 *尾形光琳画、尾形乾山作「銹絵山水楼閣図四方火入」(江戸時代18世紀、大和文華館蔵)は初めて見た作品です。その図柄は雪舟のモチーフや描法を継承していることがよくわかります。 *葛飾北斎筆「山水図」(江戸時代19世紀)が展示されている。その描法は雪舟の草体山水図に学んだ可能性が指摘されていて、北斎の貪欲な学びの姿勢に一層の興味を抱きました。 *狩野芳崖筆「寿老人図」(明治時代19世紀、静岡県立美術館蔵)は、第2章に展示の伝雪舟筆「梅潜寿老図」(重美、室町時代15世紀、東京国立博物館)とモチーフがリンクしていて、時空の隔たりを越えたつながりがおもしろいと感じました。 *山口雪渓筆「十六羅漢図」「三十三観音図」(ともに江戸時代17世紀、京都善導寺蔵)の絵そのものは興味深いのですが、雪舟画とどの点でつながるのか、私にはいまひとつわかりません。 *勝川春章筆「初宮参図巻」(江戸時代18世紀、似島美術館蔵)という春画巻が展示されていて、部屋の一隅に軸装の箱が描かれている場面が開示されています。その箱に雪舟筆と明記されていて、傍に掛軸が掛けてあるというもの。江戸時代に雪舟が広く知られていたということでしょうか。 「みんな雪舟が好きだった」 春画絵巻なので部分絵の開示です。図録を見ると、絵巻全体が部分絵とともに掲載されています。おもしろい。 第2章に、伝雪舟筆「琴棋書画図屏風」(六曲一双、重美、室町時代16世紀、永青文庫蔵)が展示されています。長谷川等伯、狩野探幽、山口雪渓それぞれの描いた竹林七賢が展示されていますので、雪舟自身は竹林七賢を描いているのだろうかという関心が残りました。本展には展示がありませんでしたので。  平成知新館を出ると、今秋の特別展予告が目に止まりました。 「法然と極楽浄土」です。今年の10月の楽しみが一つできました。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *本展のPRチラシ *図録『特別展 雪舟伝説 「画聖」の誕生』 京都国立博物館 2024 *「特別展 雪舟伝説」出品一覧・展示替予定表 補遺 雪舟 :ウィキペディア 雪舟、涙で描く 博物館ディクショナリー :「京都国立博物館」 雪舟《四季山水図》について 狩野探幽の言葉 :「ARTIZON MUSEUM」 雪舟とは何者ゾ?水墨画のスーパースター、その人生と代表作を徹底解説【アート】 :「和楽.web」 相国寺と雪舟 :「臨済宗相国寺」 雪舟とは 晩年を益田で過ごした「画聖」 :「益田市」 雪舟画像 :「文化遺産オンライン」 秋冬山水図 雪舟等楊筆 :「文化遺産オンライン」 山水長巻 雪舟 :「綴 TSUZURI 文化財未来継承プロジェクト」(Canon) 紙本淡彩牧牛図<雪舟筆/(仿李唐)> [牧童] :「山口市」 山水図 :「文化遺産オンライン」 紙本墨画山水図 雪舟筆 :「文化遺産オンライン」 国宝 天橋立図 :「京都国立博物館」 雪舟像 (探幽縮図) :「文化遺産オンライン」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 観照 京都国立博物館 -1 噴水のあるエリアのツツジ へ 観照 京都国立博物館 -2 京博の表門(西門)& 西の庭のツツジと保存物 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

雪舟展ではありません、というのが面白いですね

それほどに、この展示会しているというわけしているというわけなんですね (2024.04.30 22:26:49)

Jobimさんへ

雪舟の与えた影響がどれほどのものであったか、 ということを感じさせるという意味では、ユニークな試みです。 影響力の大きさはよく感じ取れます。 一方で、その結果、類似の構図の絵が重なってきますので、 そのパターン認識が起きると、ちょっと飽きがくる側面があることは否めません。 美術研究者であれば、雪舟から学ぶ画家の描法とオリジナルとの差異から、学ぶ側の画家の研究へとリンクさせる切り口になって、研究材料になるのでしょうけれど。 絵画技術・描法の対比分析などに入り込めないレベルでは、表層的な差異を感じるに留まってしまいます。私はそのレベルでしかありません。 時代が経るにつれ、描法の変化がかなりあるところは、おもしろいです。画家個人の絵画思想の違いなのか、時代感覚の変化が大きく影響するのか・・・。 こういう企画はそう簡単には出来ないでしょうから、一見の価値は十分にありますね。 雪舟真筆の絵画は、どれくらい存在するのでしょうね。 今でも未発見の作品がどこかに眠っているのでしょうか・・・。 、 (2024.05.01 09:43:32) |