|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

複数のHDDが接続されているPCにおいて、

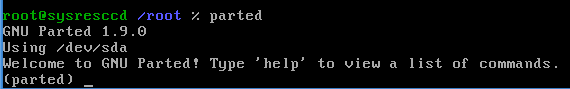

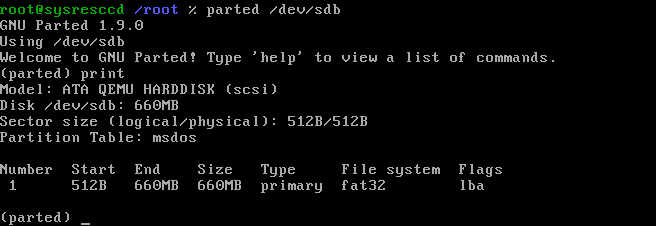

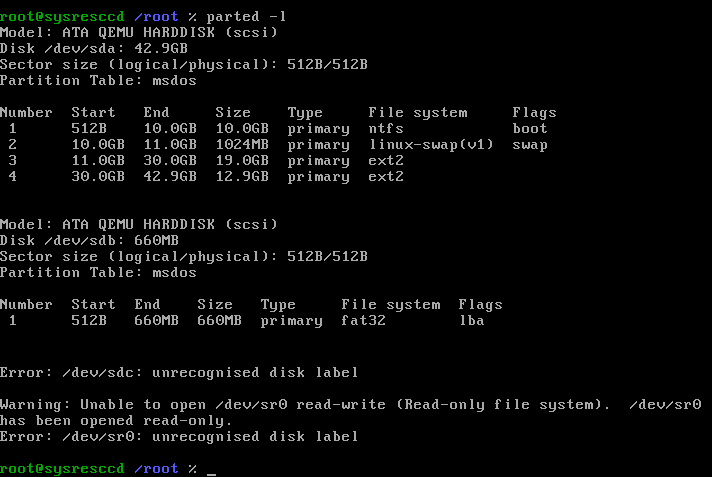

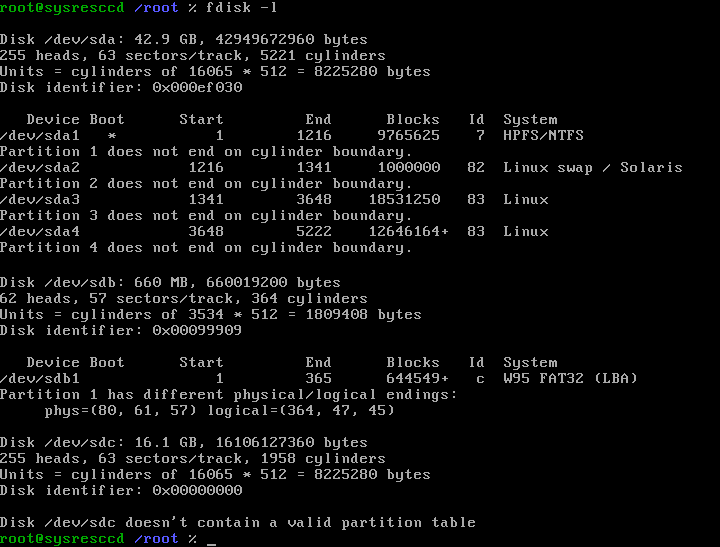

# parted と打つと、システムが一番目に認識しているHDDを自動選択し、パーティション操作の対象とします。  PCにHDDが1台のみの場合は問題はありませんが、例えば外付けHDDも利用しているなどシステムが複数のHDDを認識している場合、どのHDDをパーティション操作の対象にするか、HDDを明示的に指定する必要があります。 # parted HDDのデバイス名 上記のように打つと、指定したHDDを対象とした上で Parted が起動します。(というかこれが本来の使い方です。) 私の場合2台目のHDDのデバイス名は「/dev/sdb」でしたので、実際には以下のようになります。 # parted /dev/sdb  ちなみに存在しないHDDのデバイス名を指定すると、「そんなデバイス無いよ」とParted君が言ってきます。 HDDデバイス名の調べ方 二番目以降に認識されているHDDを扱うためには、システムが登録しているHDDのデバイス名を知らなければいけません。 今回のケースでは一番目が「/dev/sda」なので、二番目は「/dev/sdb」三番目が「/dev/sdc」・・・と予想はできるのですが、その保証はありません。 (一番目が「/dev/hda」、二番目が「/dev/sda」なんてことも十分ありうる) 適当に打ち込んでみて「当たったらラッキー」ってのも別によいのですが、調べ方は一応あります。 調べ方 その1 Partedに「-l」オプションを指定して実行します。 # parted -l  観察すると「/dev/sda」「/dev/sdb」「/dev/sdc」の3つのデバイス名が出力されています。このPCには3つのHDDが存在している(接続されている)ことが予想できます。  どのデバイス名がどのHDDなのかは、HDDのサイズやモデル名を見て判断します。 ちなみに今回「/dev/sdc」はHDDのサイズやモデル名が出ていません。 新品のHDDの場合、ディスクラベルが表示されません。この時点で、「/dev/sdc」に割り当てられているHDDは新品のものと推測が可能です。(ディスクラベルが何らかの理由で単に判読できていないという場合(MBRが壊れているなど)も考えられなくもないですが、そこは自分のPC環境に合わせて推測してください) また、今回は「/dev/sr0」も表示されていますが、これはHDDではありません。 これは「CDROMドライブ」です。なぜかわかりませんが、Partedは「CDROMドライブ」も認識するようです。 調べ方 その2 デバイス名の確認には「fdisk」コマンドも利用できます。 fdiskもまた「-l」オプションを指定して実行します。 # fdisk -l  見方は「parted -l」とほとんど同じです。観察するとやはり「/dev/sda」「/dev/sdb」「/dev/sdc」の3つのHDDがあることが予想できます。  「parted -l」と違うのはモデル名が表示されない代わりに、ディスクラベルが設定されていないようなHDDでも、サイズは出力される点です。 HDD容量のサイズから、HDDのデバイス名を判断することになります。 ※ 解説の途中で「~予想できます」と書きましたが、HDDが1台しか搭載されていないPCでも、「/dev/sdb」や「/dev/sdc」が表示されることがあります。USBメモリやSDカードなどのストレージもHDDと同じように表示されるからです。Linuxにとっては、HDDやSSD、USBメモリなどはストレージとして本質的な違いは無いということなのかもしれません。 搭載されているHDDが1台のみのはずなのに「/dev/sdb」や「/dev/sdc」が表示されるようでしたら、自分のPCにUSBメモリなどが刺さってないか確認してみてください。 Parted でパーティションの作成(分割) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2010.03.12 01:37:15

コメント(0) | コメントを書く |