計量計測データバンク ニュースの窓-94-

News material content collection of metrology databank №94

計量計測データバンク ニュースの窓-94-

├計量計測データバンク ニュースの窓-94-

├

├山崩れて川を埋め海は傾き陸におしよせ と大地震を記録した鴨長明

├

├大手不動産二社 恒大と碧桂園の債務不履行が出現した中国経済の基底を探る

├

├2023年 今年の夏は全国的に平年より暑い 暑さのピークは7月下旬から8月初旬 - ウェザーニュース (weathernews.jp)

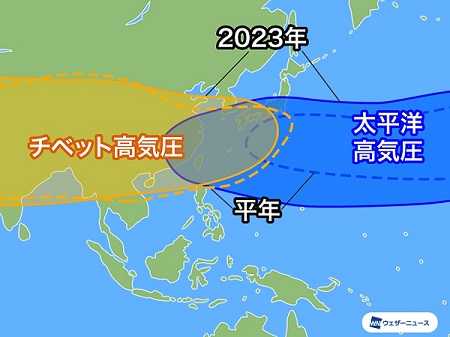

今夏の気圧配置の特徴

7月下旬から8月上旬はフィリピン近海の対流活動が活発となり、西日本や沖縄を中心に太平洋高気圧の勢力が強まり、暑さのピークとなる予想です。本格的な暑さに慣れていない時期ですので、熱中症には十分な注意が必要です。

この暑さの鍵となるのが、太平洋高気圧とチベット高気圧です。

太平洋高気圧とチベット高気圧は広がる高度が違うため、同時期にチベット高気圧が日本付近まで張り出した場合は、太平洋高気圧と上空で重なり合って“ダブル高気圧”となり、二つの高気圧が非常に背の高い一つの高気圧のようになって厳しい暑さをもたらします。

このため、最高気温が35度以上の猛暑日が続いたり、フェーン現象が起こりやすい場所では40度前後の酷暑になることもあります。

また、9月になっても日本付近には南から暖かい空気が流れ込みやすいため、前半を中心に残暑が厳しい見込みです。暑い期間が長くなるため、夏バテにならないよう体調管理が大切です。

├

├

太平洋高気圧とは|防災情報ナビ (ibousai.jp)

太平洋高気圧は、亜熱帯高気圧の一つで、太平洋に発生する温暖な高気圧をいいます。これには、北太平洋に存在する「北太平洋高気圧」と、南太平洋に存在する「南太平洋高気圧」の二つがあります。通常、日本で太平洋高気圧といった場合は「北太平洋高気圧」を意味し、これは夏期を中心に強まる高気圧で、その中心はハワイ諸島の北の東太平洋にあります。また、本高気圧は、夏場に日本付近に暑い晴天をもたらします。なお、太平洋高気圧の一部で、小笠原諸島から南鳥島方面に中心を持つものは、特に「小笠原高気圧」と呼ばれます。

├

├

太平洋高気圧 - Wikipedia

[太平洋高気圧の成因]亜熱帯高気圧は太平洋特有のものではなく、北大西洋のアゾレス高気圧の他、南半球にも同様のものがある。これらの高気圧は地球規模の大気の大循環の一環として生成するものである。夏だけではなく年中存在する(夏だけしか存在しないと誤解されやすいが、それは正しくない)。赤道付近は強い日射のために暖められた海面や地上の空気が上昇し、対流圏界面まで達すると両極に向かって流れるが(ハドレー循環)、地球自転の影響を受けて次第に東寄りに向きを変え、北緯30度付近に来ると偏西風(亜熱帯ジェット気流)となり、赤道から来る空気が滞留、積もるため、地上に高気圧を形成し、余分な空気が下降気流となって海面(地表)付近に達して周囲に吹き出す。北太平洋海域の北太平洋高気圧は、夏季に最盛期を迎え、小笠原諸島方面から日本付近に張り出す小笠原気団を形成する。

├

├

チベット高気圧 - Wikipedia

チベット高気圧(チベットこうきあつ)とは、春から夏にかけての暖候期前半に、チベット高原を中心としてアジアからアフリカにかけての広範囲を覆う、対流圏上層の高気圧である。

概要

上層の高気圧であり、100hPa(高度15-16km)や200hPa(高度約11km)の高層天気図では明瞭に確認できるが、海面気圧の地上天気図では認められない。特に中心付近は対流活動が活発なため、海面付近の高度では逆に低気圧となっている。

4月ごろマレー半島やその周辺のインド洋上に準定常的な高気圧として現れ始め、5月にはインドシナ半島付近の定常的な高気圧として解析されるようになる。6月になると中心がチベット高原に移り、8月頃まで活動が維持される。特に、7-8月頃には勢力が拡大して東に張り出すことがしばしばある。

熱帯の海洋の中でも西太平洋やインド洋は海面水温が高く、対流活動が活発である。そして、夏期のアジアでは海から陸へ向かう大規模な季節風(モンスーン)が吹いている。これにより、インド洋・西太平洋・アジアではモンスーンの移動に付随して対流活動の活発な領域が移動する。この領域では、大量の降水に伴う潜熱加熱(非断熱加熱)が加わって大規模な対流が維持されている。周囲よりも温まりやすいチベット高原の熱特性に、北上してきた対流活動の活発な領域の潜熱加熱が加わった結果として、対流圏上層が高圧となることで生じるのがチベット高気圧である。

日本付近では、夏季には対流圏下層を太平洋高気圧が広く覆っている。太平洋高気圧が平年よりも北西に偏り、その上、チベット高気圧が平年より東に張り出す年の夏は、猛暑になりやすいことが知られている。

├

├

2023年を特に暑くしている4つの気象条件まとめ、2024年以降はどうなるのか? - GIGAZINE

2023年08月26日 20時00分サイエンス

2023年を特に暑くしている4つの気象条件まとめ、2024年以降はどうなるのか?

2023年7月4日にはそれまでの観測史上最高気温が観測され、その後も暑い日が続いて「2023年7月はこれまでで最も暑い月」となるなど、2023年の夏はとにかく記録破りの暑さです。気候変動の深刻化により今後も激しい気象が続くと予想されますが、特に2023年は4つの現象が重なったことで例年にない酷暑が世界を襲っていると、セントルイス・ワシントン大学文理科学科のマイケル・ワイセッション氏が指摘しています。

◆1:エルニーニョ現象

エルニーニョ現象とは、熱帯太平洋の海面温度が上昇するのに伴って世界中の気温に影響が出る現象のことで、逆に海水温が低下するラニーニャ現象とともに数年おきに発生します。

例えば、2016年には強いエルニーニョ現象が発生し、これにより2016年は観測史上最も暖かい年となりました。2019年から2020年にも比較的弱いエルニーニョ現象が発生しており、その影響で2020年は2番目に暖かい年となっています。

その後、2020年から3年続いたラニーニャ現象により太平洋の海は平年より低くなっていましたが、2023年3月ごろに終息するのと同時に強いエルニーニョが到来しており、再び記録的に暖かい1年になると予想されています。前述の通り、すでに2023年7月は観測史上最も暑い月となっており、イランでは人体の限界に近い約67度という信じられない熱指数が報告されています。

◆2:太陽のゆらぎ

毎日一定の輝きを放っているように見える太陽ですが、放出するエネルギーは11年周期で1000分の1ほど変動しています。この変化は日常生活レベルでは気づきませんが、地球の気候を左右する要因のひとつとなります。

まず、太陽の活動が活発な太陽極大期の場合、地球の気温上昇は0.05度ほどで、影響の大きさは大規模なエルニーニョの3分の1程度です。一方、太陽極小期には逆に気温が低下するため、2020年の極小期には同年に発生した弱めのエルニーニョ現象の影響を和らげる方向に作用しました。

2020年に極小期を迎えた太陽の活動は、2025年のピークに向けて再び活発化している途中ですが、2023年の時点ですでに2014年の極大期のピークを上回っており、この激しい太陽活動のエネルギーがエルニーニョ現象による気温上昇に拍車をかけています。

◆3:大規模な火山噴火

通常の噴火の場合、大気中に巻き上げられた硫酸塩エアロゾルが太陽光を遮断し、その結果地球の温度が下がりますが、これには例外もあります。

これまでのところ21世紀最大の火山噴火となっている2022年のフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火では、放出された硫酸塩エアロゾルが著しく少なかった代わりに膨大な水蒸気が発生しました。これは、海底に吹き出たマグマが水中で爆発し、大量の海水を蒸発させたことが原因です。

水蒸気は非常に強力な温室効果ガスであるため、噴火により地表が0.035度温暖化されると推定されています。しかも、1~2年ほどで降下する硫酸塩エアロゾルの粒子とは異なり、水蒸気は長期にわたって大気中にとどまることが可能であり、トンガの火山噴火による温暖化の影響は少なくとも5年間は継続する見込みです。

2022年に発生したフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の噴火がどれほどすさまじい規模だったのかは、以下の記事を読むと一目でわかります。

トンガの大噴火は広島型原爆の500倍以上の爆発力があったと推定される、噴火前後の比較画像もアリ - GIGAZINE

◆4:地球温暖化

言葉通り、地球温暖化も地球を暑くしている要因のひとつです。人類は1900年以降、大量の温室効果ガスを大気中に放出し、地球の平均気温を1.1度上昇させました。特に、車や発電所での化石燃料の燃焼により、大気中の二酸化炭素は50%増加したとのこと。人類が放出させた温室効果ガスの影響は1.1度に収まりませんが、太陽光を遮る大気汚染などの影響である程度相殺されています。

セントルイス・ワシントン大学のマイケル・ワイセッション氏は、2023年以降の数年間は特に激しい気候変動の影響が続くだろうと考えています。なぜなら、エルニーニョ現象が今後も続く可能性が高いほか、太陽極大期の影響もまだピークに達しておらず、これからさらに強まる見通しだからです。さらに、フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の影響も当面続くため、これらの影響が重なれば熱波、大規模な林野火災、洪水などさまざまな異常気象が今後も増加していくことになります。

悪化を続ける人為的な気候変動に加え、さまざまな気象条件が重なることで、今後数年のうちにパリ協定が目指している「産業革命前から1.5度」を超える気温の上昇が少なくとも一時的に発生する可能性は「50%以上」と算定されており、今後人類はますます厳しい暑さに見舞われる見込みとなっています。

├

├

気象庁 | 日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム (jma.go.jp)

├

├

気象庁 エルニーニョ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム

├

├

気象庁 ラニーニャ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム

├

├

気象庁 インド洋熱帯域の海洋変動が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム

├

├

東京都心は今年80日目の真夏日 東北でも気温が上昇 - ウェザーニュース2023/09/12 11:09(weathernews.jp)

├

├

├

2021年ノーベル物理学賞は物理法則により地球の気候を再現した真鍋淑郎氏ら三人

真鍋淑郎(まなべしゅくろう)氏(90歳)

真鍋淑郎(まなべしゅくろう)氏(90歳)

クラウス・ハッセルマン氏(89歳、ドイツ)

クラウス・ハッセルマン氏(89歳、ドイツ)

ジョルジョ・パリーシ氏(73歳、イタリア)

2021年ノーベル物理学賞は物理法則により地球の気候を再現した真鍋淑郎氏ら三人

2021年のノーベル物理学賞は、米プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎氏(90歳)、クラウス・ハッセルマン氏(89歳、ドイツ)、ジョルジョ・パリーシ氏(73歳、イタリア)に三人に贈られる。地球の気候変動など複雑な仕組みを理論づけたことが評価された。発表は10月5日。受賞者らは、賞金1000万スウェーデンクローナ(約1億2000万円)を分ける。真鍋氏とハッセルマン氏に半分が贈られ、パリーシ氏にもう半分が贈られる。

ジョルジョ・パリーシ氏(73歳、イタリア)

2021年ノーベル物理学賞は物理法則により地球の気候を再現した真鍋淑郎氏ら三人

2021年のノーベル物理学賞は、米プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎氏(90歳)、クラウス・ハッセルマン氏(89歳、ドイツ)、ジョルジョ・パリーシ氏(73歳、イタリア)に三人に贈られる。地球の気候変動など複雑な仕組みを理論づけたことが評価された。発表は10月5日。受賞者らは、賞金1000万スウェーデンクローナ(約1億2000万円)を分ける。真鍋氏とハッセルマン氏に半分が贈られ、パリーシ氏にもう半分が贈られる。

真鍋淑郎(まなべ しゅくろう)氏、とハッセルマン氏の研究によって、地球温暖化の影響を予測のコンピューターモデルが開発された。気候変動は複雑な物理システムであるために長期的な動きを予測しにくい。二人は温室効果ガスの増加が気候にどう影響するかを予測した。

国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)11月開催を前に発表

米プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎氏(90歳)、クラウス・ハッセルマン氏(89歳、ドイツ)、ジョルジョ・パリーシ氏(73歳、イタリア)に三人のノーベル物理学賞は、2021年11月に英グラスゴーで開かれる国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が準備中に発表された。受賞者らの研究に基づく気候モデルは、COP26で指導者らが判断し対応を決断するための参考とされる。

真鍋淑郎氏の生い立ちと経歴

真鍋淑郎(まなべしゅくろう)氏は米ニュージャージー州にあるプリンストン大学の上級気象学研究者である。大気中の二酸化炭素レベルの増加と地球表面の気温上昇の関連を明かす研究を進めてきた。1960年代には気候に関する物理モデルを開発している。真鍋淑郎氏の生い立ちと経歴は次のとおり。愛媛県宇摩郡新立村(現:四国中央市新宮町)生まれ。祖父の代から村内唯一の医院だった家に生まれ、新宮尋常高等小学校に通った。(旧制)愛媛県立三島中学校(現:愛媛県立三島高等学校)卒。1953年東京大学理学部地球物理学科卒業後、正野重方に師事し、1958年同大大学院博士課程修了、「凝結現象の綜観的研究」で理学博士。祖父や父のように医師になるつもりだったが、「緊急時に頭に血が上る性格で、向かない」と考えて地球物理学の道を選択した。

真鍋淑郎氏の研究に10年ほど遅れて、ドイツ・ハンブルクにあるマックス・プランク気象学研究所のハッセルマン氏が、天気と気候を結ぶコンピューターモデルを開発した。天気は変わりやすく無秩序なのに、なぜ気候モデルを信頼できるのかという疑問に、ハッセルマン氏の研究は挑んだ。

パリーシ氏の研究はスピングラスは地球の天候の複雑な動きの縮図

イタリア・ローマのサピエンツァ大学の教授を務めるパリーシ氏の研究は表面的には気候変動とほとんど関係がない。パリーシ氏の研究はスピングラスと呼ばれる金属の合金に関するもので、鉄の原子が銅の原子のグリッドに無秩序に交じるものだった。鉄原子はわずかでも物体の磁気特性を大きく不可解に変える。ノーベル委員会はスピングラスが地球の天候の複雑な動きの縮図に当たると考えた。原子レベルと地球レベルの複雑なシステムは無秩序であるという共通点をもつ可能性があり、パリーシ氏は固体のでたらめに思える動きが隠れたルールの影響を受けていることを見つけ出し数理的に表現した。

ハッセルマン氏の研究は、ミクロとマクロの両方の世界を網羅したもの

米イエール大学の物理学者、ジョン・ウェットローファー教授は、真鍋淑郎氏ら三人のノーベル物理学賞の気象温暖化予測モデルの評価付けをする。「ノーベル委員会の決定によって、ミリメートル単位から地球規模サイズに至る複雑な地球の天候の研究と、ジョルジョ・パリーシ氏の研究に重なる部分があることが示された」と話す。同教授はパリーシ氏の研究に対して「縮図の中の複雑なシステムにみられる無秩序や変動を基にした」と説明する。真鍋氏の研究に対しては「個々のプロセスの要素を取り出し、組み合わせ、複雑な物理システムの動きを予測した」と述べる。ハッセルマン氏の研究は、ミクロとマクロの両方の世界を網羅したものだと評価する。ノーベル賞は気候の部分と無秩序な部分に分けられたが、それらは関連している。

1901年創設のノーベル物理学賞は、これまで218人が受賞した。うち女性は四人だ。ジョン・バーディーン氏(故人、アメリカ)は1956年と1972年の2回受賞している。

真鍋叔郎氏は気候変動が世界と人類の危機になっている、と語る

真鍋氏は2021年10月5日、プリンストン大の学生らに拍手で迎えられ壇上に上がった。関係者らの祝辞を受けた後、1時間近く英語で質疑に答えた。受賞決定に「とても驚き、感謝している。歴代の受賞者は本当に優れた貢献をした人たちばかりだ」と述べ、「気候変動が世界と人類の危機になっているのを考えると、何がわれわれの問題であるかを理解するために自分が貢献できたのかもしれない」と素直に喜びを表現した。また「エネルギーや農業、水問題などと関連し、整理するのは非常に難しい」と述べた。気候変動の研究を本格的に始めたのは1960年代だ。注目度は低かった。「こんなに大きな結果をもたらすとは思っていなかった。興味深い研究というのは、好奇心が導く研究だ。これから気候がどうなるのか気になる」と述べる。自身の研究生活を「楽しかった」という言葉を何度も使って振り返った。

真鍋氏の日本の研究活動への疑問

真鍋淑郎氏の近年の日本が基礎研究よりも実用性の高い学問を重視し、海外への人材流出が懸念されていることには「好奇心に基づく研究が減っていると思う」と述べ、政治家や研究者らに「教育を改善するにはどうしたらいいか考えてほしい」と話す。自身が米国籍を取得したのは「他人と協調して生きていくのが得意ではなかった」からであり、「米国では他人のことをあまり気にせず、好きな研究ができた。好きなコンピューターをすべて使うことができた」と米国の研究環境を説明した。

妻が家庭を見てくれたので研究に没頭できた

妻信子さん(80歳)のことを聞かれると「中華、和食、イタリアン。私は彼女の素晴らしい料理を食べられる最も恵まれた人間だ」「彼女の子育ての成功などもあって、研究に集中することができた」と答えた。名古屋大学特別招聘(しょうへい)教授時代のことを聞かれると「毎年名古屋に行って研究していたが、非常に良い思い出が多い。大学院の学生と議論して実に楽しかった」と答えた。

1960年代から気候変動と人間活動をシミュレートする気候数値モデルを開発

真鍋叔郎氏は人間活動が地球に及ぼす影響を予見し、1960年代から気候変動の先駆的な研究を続けてきた。デジタルが普及していなかった時代にコンピューターを使い地球の大気全体の流れをシミュレートする気候数値モデルを開発した。地球温暖化の予測モデルによって、二酸化炭素濃度の上昇が地球の表面温度とどのように連動するかを示そうとした。スウェーデン王立科学アカデミーは真鍋氏の功績を「彼の研究は、現在の気候モデルの開発の基礎を築きました」と称える。

米国での研究の道を選んだ南部陽一郎氏と下村脩氏

2008年に物理学賞を受賞した故・南部陽一郎氏は1952年に米プリンストン高等研究所に留学。1958年にシカゴ大教授に就任し、1970年に米国籍を取得した。2008年に化学賞を受賞した故・下村脩氏も米国での研究生活が長かった。1960年にプリンストン大に研究員としてフルブライト留学。名古屋大助教授を経て再び渡米し、プリンストン大上席研究員や米ウッズホール海洋生物学研究所上席研究員などを歴任した。

真鍋叔郎氏は物理法則により地球の気候を再現、猛烈に研究し、とことん考える人

「とことん考える人で、時間も忘れて議論した」(阿部彩子・東京大大気海洋研究所地球表層圏変動研究センター長)。阿部彩子氏は、真鍋氏が率いる研究プロジェクトの下で働いたことがある。「学生に研究テーマを与える時は、赤ん坊に離乳食を食べさせるように、大きな研究課題を丁寧にテーマを小さくして渡すといい」との助言を思い出す。また「大きな視点と小さな視点を併せ持つと共に、とても若い研究者にも優しい人だった」と振り返る。

「ものすごい勢いで自分のやっている研究をまくしたてられた。当時は真鍋先生の全盛期と言え、出てくる論文は全部読まなければ、という感じだった」と花輪公雄・山形大理事・副学長(海洋物理学)が語る。花輪公雄・山形大理事・副学長(海洋物理学)は1990年代に米プリンストン大の真鍋さんの研究室を訪問した時のことをよく覚えているという。「ものすごい勢いで自分のやっている研究をまくしたてられた。当時は真鍋先生の全盛期と言え、出てくる論文は全部読まなければ、という感じだった」と振り返る。

「物理法則を組み合わせると地球の気候が再現できるなんていう誰もやったことがなかったところからモデルを作った。現在の地球温暖化に関する我々の理解や将来予測に欠くことができない研究分野を作った、とてつもなくすごい研究者」と気候科学者の江守正多・国立環境研究所地球システム領域副領域長が話す。

(計量計測データバンク 編集部)2021-10-05-nobel-prize-in-physics-is-three-people-including-mr-syukuro-manabe-

├

├

├

ロンドンを流れるテムズ川が1677年氷結したのを描いた絵画 犬と子供がはしゃいでいる

地球温暖化論争 部分を測ったことで全体を推し量る手法に誤りはないか

地球温暖化論争 部分を測ったことで全体を推し量る手法に誤りはないか

├

├

├

東京大学の考古学教室では現在を温暖化の最終期であり気候サイクルによってこれから寒冷化に向かうとあっけらかんに語る

気候力学とシステム図 北海道大学大気海洋物理学・気象力学コース

科学知識は突然にしてくつがえる 海藻のヒジキが鉄分含有率が高いのは煮る鍋が鉄性であったためであった。

気候力学とシステム図 北海道大学大気海洋物理学・気象力学コース

科学知識は突然にしてくつがえる 海藻のヒジキが鉄分含有率が高いのは煮る鍋が鉄性であったためであった。

├

├

丸山茂徳 - Wikipedia

丸山茂徳 主要著書

『46億年 地球は何をしてきたか?』岩波書店〈地球を丸ごと考える〉、1993年。

大石容子絵 『ココロにのこる科学のおはなし』数研出版〈チャートbooks〉、2006年。ISBN 4-410-13830-8。

『「地球温暖化」論に騙されるな!』講談社、2008年。ISBN 978-4-06-214721-7。

『科学者の9割は「地球温暖化」CO2犯人説はウソだと知っている』宝島社新書、2008年。ISBN 978-4-7966-6291-8。

『地球温暖化対策が日本を滅ぼす』PHP研究所、2008年。ISBN 978-4-569-70122-6。

『今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機』ベストセラーズ、2009年。ISBN 978-4-584-13170-1。

『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』東信堂、2015年。ISBN 978-4-798-91293-6

├

├

├

部分を測っただけで全体を推論した結果の地球温暖化論

├

├

カーボンニュートラルという虚構政策

├

├

地球温暖化論争の雑記帳(データベース)by計量計測データバンク編集部

├

├

近海の水温は高いが海洋気温は違う

├

├

地が裂け山が崩れ洪水が人を襲う日本の自然(ハザードマップは人が住んではならない場所を示す地図だ)

├

├

地震計は地震を予知する機能を持たない

├

├

地震予知も都市改造もできないから地震がきたら自分で身を守れ

├

├

計測値で語られる諸因果の受け止め方

├

├

トレーサビリティに関するドイツの小話にみる教訓「コンパティブルだがトレーサビリィ不足だった質量測定の一例」

├

├

見えないモノを見えるようにする計測技術

├

├

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2023年09月14日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├

├

キログラム - Wikipedia 単位の「k」は小文字で書く。大文字で「Kg」と表記してはならない。 | 「計量計測データバンク」