冒頭の写真は、大阪城の大手門に向かう手前で撮った南外堀の景色です。左の写真に大手門が小さく見えます。

外堀沿いに歩き、少し違う角度から大手門周辺の全景を撮りました。大手門の左に見えるのが「多聞櫓」です。

内堀を横切る大手門への坂道の手前に案内地図が設置されています。

部分拡大図(以下、案内図という)がこれです。追記した緑の丸印のあたりから眺めた景色が冒頭の写真。多聞櫓は青丸印の右斜下の灰色鍵形の箇所です。

左の写真は、手前が千貫櫓で、遠方に緑青色の屋根の天守閣が見えます。

右の写真は、大手門の正面に立ち右側の石垣と白壁の塀の眺めです。

大手門は重要文化財に指定されています。

「城の正面を大手(追手おって)といい、その入口を大手口(追手口)、設けられた門を大手門(追手門)とよぶ。現存する大阪城の大手門は寛永5年(1628)、徳川幕府による大坂城再築工事のさいに再建された。正面左右の親柱(おやばしら)の間に屋根を乗せ、親柱はそれぞれの背後に立つ控柱(ひかえばしら)との間にも屋根を乗せた高麗門(こうらいもん)形式である。屋根は本瓦葺(ほんかわらぶき)で、扉や親柱を黒塗総鉄板張(くろぬりそうてっぱんばり)とする。開口部の幅は約5.5m、高さは約7.1m。親柱・控柱の下部にはその後の腐食により根継(ねつぎ)がほどこされているが、中でも正面右側の控柱の継手(つぎて)は、一見不可能にしか見えない技法が駆使されている。門野左右に接続する大手門北方彫掘・大手門南方掘も重要文化財に指定されている。」(説明板を転記)

大手門を通り抜け、内側から見た「大手門」右扉と「市多聞跡」(黄色丸印の場所)

左写真に「市多聞跡」の掲示板が写っています。

「江戸時代、大坂城の大手口枡形には、現存する多聞櫓のほか、南側に東西13間5尺、南北3間の独立した多聞櫓が建っていた。大手口枡形内には定期的に商人の入場が許可され、この櫓の中で、一年交替で城に詰めた旗本(大番衆)が日用品を調達するための市が開かれたことから、市多聞という名がついた。明治維新の大火によって焼失し、現在は礎石のみが残る。大手門から南にのびて東に折れる塀のうち市多聞跡となる部分は、市多聞焼失後に築かれたものである。」(説明板を転記)

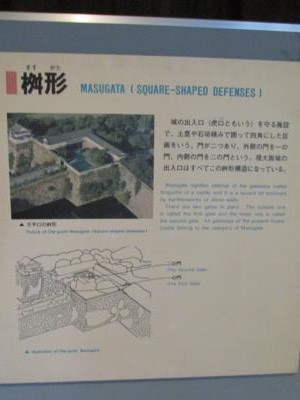

大手門を入ったところが枡形になっていて、左に折れると

多聞櫓があり、ここにも黒塗総鉄板張の巨大な門扉が枡形を区切っています。

大手門が突破されても、この大門扉を閉ざし、枡形内に押し寄せた敵兵を多聞櫓内から迎え撃つという構造です。

去る2月に大阪城を訪れたのですが、たまたまその日は櫓の公開日ではなかったのです。

お目当ての櫓を見られず、大阪城内の他の箇所を見て回りました。その時の探訪記は後掲の記事でご紹介済みです。今回はそのために、リベンジ探訪になります。

これが今回の内部特別公開の入場券です。

この大門をくぐり抜けると正面もまた巨大な石垣で遮られ、右折することになります。

大手門から入った枡形を囲む形で櫓がありますので、鍵形になっています。

大門の石垣沿いに少し進み、さらに右折します。その鍵形の端まで行きます。

大手門から入った正面の櫓の背面になります。続櫓(つづきやぐら)の外観

左の写真の左端に階段が設けられていて、そこが内部特別公開の入口になっています。

階段上から、南外堀の西端部分の掘を見下ろした景色です。

石垣の上端面には、銃眼の開口部が穿たれています。

櫓は板張り壁で、武者窓が設けられています。窓の一つから、大手門を見下ろしたのが右の写真です。

多聞櫓は、枡形に面した武者窓と銃眼の設けられた壁面、長い通路部分、城の内側に板敷の各種規模の部屋が一列に続く、長屋風の内部構造です。

「この部屋はいざ戦いというときに兵士たちが籠城して寝泊まりするためにつくられたもの。多聞櫓は大手門を防御する兵士が詰めた。

渡櫓のほうから16畳・20畳・12畳・16畳・12畳・12畳と合計6室があり、この部屋は12畳の大きさ。姫路城の女房衆の長局(ながつぼね)と構造はよく似ているが、こちらは軍事的な実用性が高い。

床にくらべると敷居が高いが、畳が入れられていたかは定かではない。」(説明板を転記)

この部分は続櫓(つづきやぐら)と称され、「西側すなわち大手門の側に銃眼を備えた笠石の並ぶ幅一間半(約2.73m)の板張り廊下が真っ直ぐのび」(後掲の説明パネルから引用)ているのです。

大手門とその内側の枡形を見下ろす景色。右の写真は大門のある多聞櫓側です。

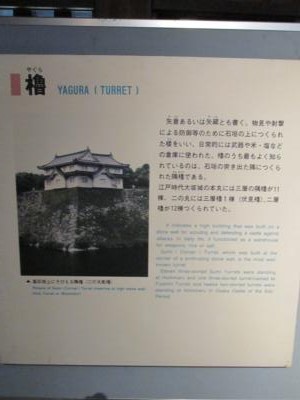

大門の階上部分の建物内部は板敷の大広間空間ですが、そこがこのようなパネル掲示による説明に使用されていました。櫓・枡形・土橋・狭間などの城の構造に関する用語の説明パネルの展示です。

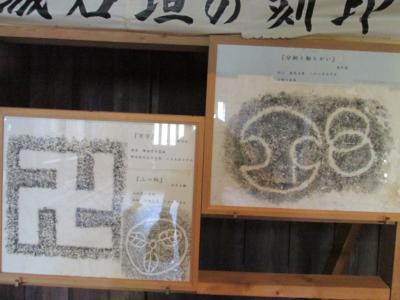

また、大坂城の石垣の刻印拓本が展示・説明されています。大坂城基礎知識早わかりコーナーという趣です。

大門の階上、武者窓から枡形を見下ろした眺め。枡形になだれ込んだ敵軍をまさに狙い撃ちで迎撃する感じがわかります。

また、写真にはなりませんでしたが、枡形に面した壁ぎわに近い床面に、槍落としと呼ばれる装置が設けてあります。大門扉の前面直下が見下ろせ、槍を落としたり、射撃できる工夫が施されています。

「細長い石垣や土塁上に迫りあがるような形で築かれる長屋形式の建造物を多聞造りという。多聞櫓とはそういう様式でつくられた櫓の一般的な呼び方で、起源は、松永久秀(1510?-77)の居城大和国多聞山城において初めてこの形式の櫓が築かれたことによる。 大阪城内に現存する多聞櫓はこの大手口枡形のもののみだが、かつては京橋口、玉造口や本丸桜門などの各枡形にもあり、それらは焼失してしまった。また各地の城にも多聞櫓が見られるが、その規模においては総高17.7mの大阪城の多聞櫓が随一である。

寛永5年(1628)、徳川幕府の大阪城再築の最終期に創建されたが、天明3年(1783)に落雷で焼失し、その後、嘉永元年(1848)に再建された。昭和44年(1969)に解体修理され、今日に至っている。

鉄の大門をまたいで東西方向に立つ渡櫓(わたりやぐら)と、その東端部から直角に折れ曲がって南へのびる続櫓(続多聞とも呼ぶ)から成、面積は合わせて600平方m余り。

その内部は、渡櫓の西側には外堀に向かう銃眼をもつ土間があり、東側に一段高く板張りの大広間3室が続いている。中央の部屋が一番広くて約70畳敷。この下が大門で、敵の侵入に際して上から槍などを落とす槍落としの装置がある。両側の部屋はそれぞれ約50畳敷。」(説明パネルを転記。一部略)

渡櫓の大広間 様々な展示に利用されています。「櫓解体修復遺品」の展示。

渡櫓の西端。多聞櫓の出口になります。

渡櫓の西端。多聞櫓の出口になります。

出口を出たところから多聞櫓の城内側、西端からの眺めです。

この後、千貫櫓に向かいます。

つづく

補遺

虎口 ← 枡形 :ウィキペディア

櫓 :ウィキペディア

櫓の分類と名前の付け方とは? :「日本の城」(裏辺研究所)

多聞山城 :ウィキペディア

信長も嫉妬した多聞山城 :「奈良きたまち~歴史のモザイク」

大阪城パークセンター ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 大阪城 櫓・蔵の内部特別公開 -2 千貫櫓・西の丸庭園・焔硝蔵ほか へ

スポット探訪 大阪城 櫓・蔵の内部特別公開 -3 石山本願寺推定地・蛸石・金蔵・本丸の石垣からの眺望ほか へ

『遊心六中記』(イオブログにて)で2016年3月にまとめた記事はこちらから御覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 大阪城内細見 -1 外堀・千貫櫓・大手門・空堀・桜門ほか

スポット探訪 大阪城内細見 -2 本丸・天守閣ほか

スポット探訪 大阪城内細見 -3 山里丸(刻印石広場・秀頼ら自刃の地碑)、極楽橋

スポット探訪 大阪城内細見 -4 青屋門、大阪城梅林、名号碑と袈裟懸の松、玉造口