|

|

|

カテゴリ:探訪

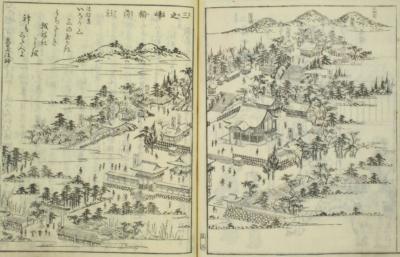

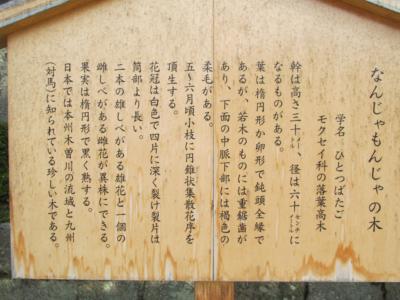

この境内案内図は前回ご紹介した楼門に近いところに掲示されています。 外拝殿のある境内の東に石段があり、さらに一段高い境内地に本殿があります。   石段上の両側には、狐像一対が置かれています。   石段上から違う角度で撮った写真。蒼空の写真は2014.6.17の探訪で、薄墨色の空の写真は2016.10.5に立ち寄った時に撮ったものです。 ちょっと立ち止まって狐像を観察してください。JR稻荷駅の前の大鳥居傍の狐、楼門前の一対の狐像、それぞれに違いがあるのを気づかれているでしょうか? 前回、ご紹介しています。 それぞれ、何を、どのように、口に咥えているでしょう? ここの一匹の狐は吽形の口元であり、何も咥えていません。私自身、今回初めてこの一匹に気づいた! 何度もこの前を通っていたのに・・・・。意識せず、詳細には見ていなかったのでしょうね。  石段を上がると、正面に「内拝殿」の唐破風屋根の向拝が見えます。  兎毛通の上部に付けられた飾金具の中央には菊紋が浮き上がった造りになっていて、輪?も飾金具が施されています。 ここも全体は朱色をベースにしながら、極彩色です。   大瓶束の両側には鳳凰と花咲く桐の木が桐の木が透かし彫りされています。   蟇股の内側には、尻尾の先端に宝珠を付けた白狐が透かし彫りされています。 これは稲荷神社ならではの造形でしょう。  木鼻の意匠は極めてシンプルです。 木鼻の意匠は極めてシンプルです。   向拝にむかって右側面の蟇股を撮ったもの。  別の箇所には、火焔宝珠を彫り込んだ蟇股も見られます。 この建物の周囲を反時計回りで巡ってみましょう。   左の写真は内拝殿、右の写真が本殿で、南側面です。  2つの建物はこういう風に連なっています 側面から内拝殿、本殿の内側を部分的に眺めることはできますが、写真撮影は禁止。   左の写真は本殿の背面(東側)、右の写真は本殿背面の北角から西方向の眺め。  北側面 北側面 本殿を北側から撮ったところ。 この写真が本殿を比較的理解しやすいものと思います。社記には「ウチコシナガシ作四方ニ高棚有ケタ行五間五尺ハリ行五間五尺」と記され、「稲荷造」と称されているそうです。応仁の乱の折に本殿が焼尽し、仮殿復興を経て、明応8年(1499)に諸国勧進の結果として再興された建物だそうです。(資料1) 建物の説明が先になりましたが、現在の祭神についてまとめてみます。(資料2) 主神は三座、相殿として二座、合わせて本殿は五柱の神が鎮座します。伏見稲荷大社のホームページに掲載の写真を拝見すると、五座の神々は、建物内に横一列に鎮座し、それぞれの神の前方には扉がある形です。素直に理解すれば、5つの神の個室が横並びで、観音開きの扉が前面にあるというイメージになりまます。実際はどうなのでしょか・・・? 主神は次の三座です。 宇迦之御魂大神(ウカノミタマノオオカミ) 中央の鎮座 下社と称す 佐田彦大神(サタヒコノオオカミ) 北方に鎮座 中社 大宮能売大神(オオミヤノメノオオカミ) 南方に鎮座 上者 相殿は次の二座です。 田中大神(タナカノオオカミ) 最北端に鎮座 下社摂社 四大神(シノオオカミ) 最南端に鎮座 中社摂社 これら五座の神々の総称が、「稲荷五社大明神」であり、通常、稲荷大明神、稲荷大神と称されるのです。  この図(資料3)は、江戸時代に出版された『都名所図会』に掲載の稲荷神社です。今風にいえば観光ガイドブックにあたります。そこには「三の峰稲荷大明神の社」という項目名で説明されています。三の峰を「みつのみね」と読ませています。 もともと、稲荷の神々は稲荷山の峰上に祀られていたのです。この書では、「往昔そのむかし人皇四十三代元明帝の御宇、和銅四年二月十一日午うまの日、子之山に出顕し給ふ」と説明し、「永享十年に社を三の峰より今の地に移すなり」と記しています。(資料4) 永享10年とは、室町時代で、西暦1438年です。和銅4年は711年。 この江戸時代の絵図と現在の建物配置との大きな違いは、内拝殿です。昭和36年(1961)に本殿修理の際に、本殿を原形にに戻し、内拝殿を増築して、その正面に向拝を取り付けられたのです。 一方、この唐破風の向拝は、豊臣秀吉が本殿を修理した際に修理後に本殿に付け足したものだそうです。(資料5) 本殿のある区域には、いくつかの建物があります。  本殿の南側にあるのが、「神楽殿」です。これも『図会』には描かれていません。 手許の資料に情報がありませんので、調べて見ると、明治15年(1882)に能楽殿として建設されたそうです。それが現在、神楽殿として使用されているのです。(資料6) 神楽舞が奉納されています。  舞台の屋根 舞台の屋根 正面の造形 獅子口の中央には、神紋が見えます。懸魚のタイプは蕪懸魚です。 懸魚の上の飾金具には、稲穂の束が交差する形の図が円の中にレリーフされています。   舞台の正面の柱の両上隅に龍の透かし彫りに今回、初めて気づきました。  いつでも神楽舞の奉納や雅楽演奏ができるようにセットされています。   橋がかりの左側に連接する建物。能舞台の鏡の間はこの建物内になるのでしょう。   その前の樹木の傍に、石灯籠と句碑があります。 石灯籠は、鎌倉時代のものに、火袋から上が昭和に復元補作されたといいます。昭和29年(1954)に加寿賀会が寄進されたとか。設計は川勝政太郎博士、施工は石工新谷素男氏。句碑は山口誓子の句が刻されています。 稲穂舞 早苗挿す舞の仕草の左手右手 誓子   石灯籠の近くに「神供水」(井戸)があり、左側の奧にある建物は「神饌所」です。  本殿の南東方向、井戸の東方向に「神輿庫」があります。  本殿の背後で、神輿庫の北側。本殿の境内区域と背後の稲荷山山腹との境界になっています。稲荷山を御神体とした遙拝所という位置づけでしょうか。説明はどこにもありません。絵馬に代えて小さな鳥居が数多く奉納されて掛けられています。   その前方、本殿の背後、北西側に位置する「権殿(ごんでん)」(重要文化財)です。  五間社流造、檜皮葺で、寛永12年(1635)の再興建立です。これは上掲絵図に描かれています。 「この社殿は、『明応遷宮記録』(1499)によると『御殿ノ北ニハ仮殿 若宮ト云也是ハ遷殿トテ本社造営ノ時、此宮ヘ御ウツリ也 為其仮殿ト申ス也』とあり、この頃には建立されていた様である。」(駒札) 昭和34年(1959)東北側に移築されたと末尾に記されています。   右の写真は、権殿の屋根の獅子口です。経の巻の先端とともに、中央には菊紋が施されています。 左の写真は権殿北側の鳥居と奧宮への石段参道です。 神主さんが移っている左側(北)には、社務所があり、西側には講務本庁の建物があります。省略します。 ここで触れて補足しておきたいのは、前回ご紹介した外拝殿のある区域の南側です。 一つは、背後に神楽殿が見える場所に、駒札の立てられた木が植えられています。   モクセイ科の落葉高木で、学名は「ひとつばたご」だそうですが、「なんじゃもんじゃの木」という通称がある木です。 明治時代、東京の青山練兵場(現、明治神宮外苑)の道路沿いに植えられていた木の名前が分からないので、「何の木じゃ?」と語られているうちに「なんじゃもんじゃ」の木と通称されるに至ったという説があるようです。(資料7) 絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)に指定されてもいる木だそうです。(資料8)   「なんじゃもんじゃの木」より、少し南にあるのがこの「お茶屋」です。  この写真を撮った2014年11月時点では、左側の門柱に「社務所第一別館」という木札が掛けてありました。 寛永18年(1641)禁中非蔵人として出仕していた羽倉延次が、後水尾上皇より拝領した仙洞御所にあった建物だそうです。創建は17世紀はじめとされていて、寛永20年(1643)に移築したと伝えられるとか。書院造りの建物が数寄屋造りになっていく過程を示す貴重な遺構だといいます。入母屋造り、桟瓦葺き、腰廻りを桧皮葺とし、主室が七畳の茶席だとか。邸内には他の茶席もあるそうです。重要文化財、非公開です。(資料1,5) 羽倉家は、稲荷大社の祠官として仕えた家系の一つです。 伏見稲荷大社のことに一歩入ると、様々に興味深いことがわかってきます。 前回、石標の写真を載せています。『延喜式』神名帳には「山城国紀伊郡 稲荷神社三座(並明神大。月次・新嘗)」と記され、三座が同列で、月次祭(つきなみさい)、新嘗祭(にいなめさい)には朝廷から奉幣をうける明神大社に列する神社として扱われています。式内社は山城国に八座あるのですが、明神大社は稲荷神社だけでした。(資料9) 神名帳には、「三座」と記載があるだけです。 稲荷神社の創始起源については『山城国風土記』逸文に有名な話が載っています。 「風土記に曰く、伊奈利と称(い)ふは、秦中家忌中(はたのなかついえのいみき)等が遠つ祖(おや)、伊侶具秦公(いろぐはたのきみ)、稲梁(いね)を積みて富み裕(さきは)ひき。乃(すなは)ち、餅を用ひて的(いくは)と為ししかば、白き鳥と化(な)りて飛び翔(かけ)りて山の峯に居り、伊禰奈利生ひき。遂に社の名と為しき。其の苗裔(すゑ)に至り、先の過ちを悔ひて、社の木を抜(ねこ)じて、家に植ゑて祷(の)み祭りき。今、其の木を植ゑて蘇(い)きば福(さきはひ)を得、其の木を植ゑて枯れば福あらず」(日本古典文学大系2『風土記』岩波書店) つまり、餅が白い鳥となり、山の峰に飛び去りそこに稲が生えたので、伊奈利という社名が付けられたという社名起源説話です。ここで餅は稲霊(いなだま)、穀霊の象徴となっています。それが稲荷と表記するようになるのは、イナリの化身である老翁が稲を荷なって現れたという伝承があるからのようです。(資料9) そこで、『都名所図会』に再度触れておきますと、このガイドブックには、「本社第一宇賀御魂神・第二素戔嗚尊(スサノオノミコト)・第三大市姫(オホイチヒメ)(巳上)・田中社・四大神、この二神を併せて五座と称す。弘長三年に告げあって文永年中に併奉るなり。(『神祇拾遺』)また田中社の客人(マロウド)神、大歳神(オホトシノカミ)は鶴と化して稲の実を含んで来現し給ふ」とあり、「上の社は宇賀御魂・伊弉諾(イザナギ)・伊弉册尊(イザナミノミコト)を崇め奉る」と説明しているのです。(資料4) 稲荷大社の主神三座の神々は、現在の神名に至る過程で諸説があり、変遷がみられるのかもしれません。 宇迦之御魂大神は、天照大神の弟・須佐之男命(スサノオノミコト)の子で、またの名を豊受気毘売神、若宇迦売神、保食神、大宣津比売神などとも称する神だそうです。同様に、佐田彦大神は国津神であり大土御祖神とも称し、大宮女大神は天太玉命の子で、天之宇豆売命(アメノウズメノミコト)とも称するといいます。(資料2) 大市姫命は、大山津見神(オオヤマヅミノカミ)の娘で、須佐之男命と結婚し大歳神と倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)を産んだとされる五穀神だそうです。(資料10) 稲という五穀の中心となる植物を食物神として崇め、そのもとに結束して子孫反映を願ったのでしょうね。秦氏が繁栄の礎となる稲作の技術をも持っていた。そして秦氏の支族が稲荷山の麓一帯を開拓し稲作を広げていったのではないでしょうか。 勿論そこには先住者との確執もあったかもしれません。 つづく 参照資料 1)「大社マップ」 :「伏見稲荷大社」 2) REC講座「稲荷信仰と伏見稲荷大社」レジュメ資料 (2014年前期:講師 宮本三郎氏作成) 3) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画 :「古典籍総合データベース」(早稲田大学図書館) 4) 『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p211-215 5) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 6) 境内案内 伏見稲荷大社 :「古都めぐり」 7) なんじゃもんじゃの木 :「季節の花 300」 8) ヒトツバタゴ :ウィキペディア 9)『日本の古社 伏見稻荷大社』 三好・岡野他共著 淡交社 p82-86 10) 大市姫命 :「冲館稲荷神社」 補遺 伏見稲荷大社 ホームページ ナンジャモンジャの木 ナンジャモンジャ :ウィキペディア ナンジャモンジャの名前の由来 :「しろとり幼稚園」 ヒトツバダゴの育て方 :「ガーデニング花図鑑」 延喜式 トップページ 左の目次から「神祇九」→「山城国」→「紀伊郡」で稲荷神社に。 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 伏見稲荷大社細見 -1 表参道から楼門・外拝殿へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -3 長者社・荷田社・玉山稲荷社・白狐社・奧宮ほか へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -4 千本鳥居・奥社奉拝所・新池・お塚・三ツ辻ほか へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -5 四ツ辻・三ノ峰・間の峰・二ノ峰・一ノ峰 へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -6 春繁社・御剱社(長者社)・薬力社と滝・御膳谷・眼力社・大杉社ほか へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -7 清滝社・晴明舍・天龍社・傘杉社・御幸奉拝所・荒神峰田中社・八嶋ケ池・大八嶋社ほか へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -8 産場稲荷社~裏参道~三ツ辻 へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -9 周辺(東丸神社、荷田春満旧宅・ぬりこべ地蔵尊・摂取院)へ 探訪 伏見稲荷大社細見 -10 周辺(ごんだゆうノ滝・弓矢八幡宮・大橋家庭園・釈迦堂ほか)へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2016.10.21 14:45:51

コメント(0) | コメントを書く |