|

|

|

カテゴリ:探訪

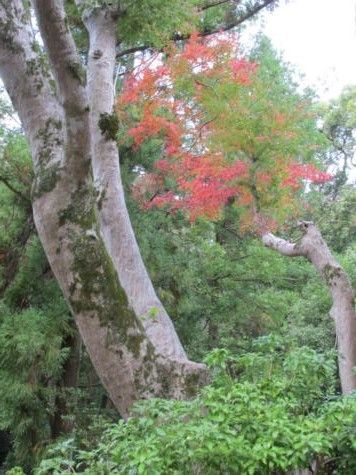

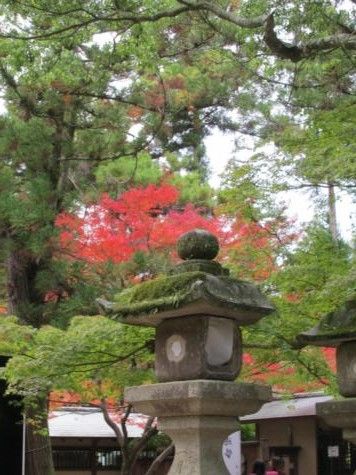

これは前回ご紹介した「細殿・神楽殿」の南側面です。石段の傍に手水舎があり、その傍に絵馬掛所があります。  手水舎を細殿・神楽殿のある境内地から見た眺め   「細殿・神楽殿」の南側に「夫婦大國社(めおとだいこくしゃ)」があります。 春日大社のホームページに「若宮15社めぐり」のページがあります(資料1)。また周辺の境内社には駒札が立てられています。以下これらを参照してご紹介します。 尚、「若宮15社めぐりMAP」はこちらからpdfファイルをご覧ください。勿論ダウンロードできます。 祭神は、大国主命(オオクニヌシノミコト)と須勢理姫命(スセリヒメノミコト)です。 その神徳は、夫婦円満・良縁・福運守護だそうです。   本社の方から参道を辿ってきた場合、参道は二手に分かれます。直接に若宮神社の本殿のある境内地に繋がる道と、「細殿・神楽殿」の建物の西側下の参道を辿って、上掲の石段に至る経路です。こちらの経路から石段を上がったところが、この空間です。あちらこちらに、絵馬がたくさん掛けられています。  ここに「若宮十五社めぐり」の説明板が設置されています。 第1番が「若宮」そのもので、第15番が上掲の「夫婦大國社」なのです。 「人が一生の間に出会う様々な難所をお守りくださる神々がご鎮座されております」と説明されています。  第1番の「若宮」はご紹介済みです。拝舍の前に瑞垣で囲われた本殿があります。拝舍の向こう側に石灯籠と境内社が見えます。  それがこの二社です。左が第3番「兵主(ひょうず)神社」、右が第4番「南宮(なんぐう)神社」です。 兵主神社の祭神は大己貫命(オオナムチノミコト)。その神徳は延命長寿です。 南宮神社の祭神は金山彦神(カナヤマヒコノカミ)。その神徳は名が示すとおり、金運です。 兵主神社はどこから勧請されたのでしょうか? 私がまず連想したのは滋賀県野洲市にある「兵主大社」と通称されている神社です。正式には「兵主神社」でかつての式内明神大社です。ところが、調べてみると、奈良県桜井市にも、式内明神大社だった「穴師兵主神社」がありました。式内社としては近畿圏内に他に4社あるようです。(資料2) 南宮神社は、美濃国一の宮である「南宮大社」からの勧請と推測します。この南宮大社の主祭神が同じですし、「全国の鉱山、金属業の総本宮」(資料3)という位置づけであり、かつての国幣大社だといいますので。  北側には第2番「三輪神社」があります。祭神は少彦名命(スクナヒコナノミコト)。その神徳は子孫繁栄、子供の無事な成長の守護だそうです。 三輪神社はたぶん三輪山をご神体とする大神神社(おおみわじんじゃ)の勧請なのでしょう。大神神社では、三輪明神と総称されていますが、祭神は大物主大神(オオモノヌシオオカミ)で配祀が大己貴神(オオナムチノカミ)と少彦名神(スクナヒコナノカミ)です。三輪山について「神社の古い縁起書には頂上の磐座に大物主大神、中腹の磐座には大己貴神、麓の磐座には少彦名神が鎮まると記されています」とのことです。(資料4)   若宮神社の瑞垣の南側面。その近くに絵馬をたくさん収納した収納所があります。 ここの絵馬はハートマーク形です。縁結び、夫婦円満のパワースポットということでしょうか。 それでは、若宮神社の南側に移ります。   まずは、第5番「広瀬神社」と第6番「葛城(かつらぎ)神社」です。 広瀬神社の祭神は倉稲魂神(クライナタマノカミ)。その神徳は衣食住の守護で、お稲荷さんと同じです。 葛城神社の祭神は一言主神(ヒトコトヌシノカミ)。その神徳は、一言(一つの祈願)を願うと叶うという心願成就です。 奈良県葛城郡河合町に「広瀬神社」があります。ここは史跡探訪の講座で一度訪れたことがあります。「廣瀬大社」とも称される神社で、かつては官幣大社(明神大社)です。主神は若宇加売命(ワカウカノメノミコト)です。この神は宇加之御魂神(ウカノミタマノカミ:伏見稲荷大社の祭神)と同神とされているそうですので、この若宮神社の倉稲魂神というのも同神となりますから、この廣瀬大社からの勧請かなと思います。(資料5) 一方、奈良県御所市には「葛城一言主神社」が鎮座し、「全国各地の一言主神を奉斎する神社の総本社」(資料6)と説明されていますので、ここからの勧請なのでしょう。地元では、一言だけ願いを聞いてもらえる「いちごんさん」と呼ばれて親しまれているそうです。 この二社の間に、「赤乳白乳両神社遙拝所」の石標があります。 駒札だけの写真を撮らなかったので、少し調べて見ますと、春日大社の境外末社として、白毫寺町に赤乳神社(祭神:稚日女尊 ワカヒルメノミコト 日の女神)、高畑町の柳生街道への手前に白乳神社(祭神:志那斗弁神 シナトベノミコト 風の女神)が鎮座するのです。 この遙拝所から東南に約3キロメートル離れた場所になります。これら両社は婦人病に関連し、赤乳神社は腰から下の病を、白乳神社は腰から上の病に対して御利益があるとか。 その関係でしょうが、絵馬に乳房の絵が描かれたものと、着物の形を描いた絵馬が祈願奉納されています。(資料7)  その南にあるのが第7番「三十八所(さんじゅうはっしょ)神社です。 祭神は、伊弉諾尊(イザナギノミコト)、伊弉冊尊(イザナミノミコト)、神日本磐余彦命(カムヤマトイワレヒコノミコト)です。その神徳は正しい勇気と力の授与とされています。駒札には「開発開拓の神様」と記されています。 この興味深い名称のルーツはどこか?調べてみますと、一つのヒントを発見! 御所市に「三十八神社」が鎮座します。これは一例のようで、関西・四国地方にはには「三十八」を冠する神社が十数社あるとか。『三十八』と名のつく神社の起源は吉野の金峯山に求めることができ、鎌倉時代に書かれた『金峯山秘密伝』の巻上『三十八所本地垂迹ノ事』という記載があるそうです。明治の神仏分離からこの「三十八」の解釈にバリエーションができ、神社名もバリエーションが生まれる原因になったようです。若宮神社境内地内のここでは、「三」に着目し、三柱を主祭神にする系統となった部類と理解しました。(資料8)  三十八所神社の南に隣接するのは第8番「佐良気(さらけ)神社」です。 祭神は蛭子神(ヒルコノカミ)、つまり恵比寿神です。その神徳は商売繁盛、交渉成立の守り神です。 あるブログ記事で、文禄2年(1593)の記録に「左投明神・又佐良気明神トモ号・尾張国ヨリ勧請」というのがあるようで、このあたりを考証されているのをみつけましたが、その先は辿れません(資料9)。関心がまた広がります。  さらに境内地を南に行くと「金龍神社」の赤地に白抜き文字の幟が立てられています。木の間から瑞垣の朱色が見えます。この再訪ではここから先は巡りませんでした。 「金龍神社」は第14番です。後醍醐天皇ゆかりの宮とのこと。その神徳はやはり名前から推測できますが、開運財運だそうです。 この金龍神社を含め未訪の社については、機会をみつけて巡った時に、一歩踏み込んで調べてみたいと思います。金龍神社も間近に拝見して・・・・。  金龍神社の傍で見た建物 金龍神社の傍で見た建物結果的に、今回の再訪では第9番から第13番までの5社の探訪を課題として残しました。 一応それら5社について、データだけ列挙しておきたいと思います。 納札所番号 神社名等 祭神 神徳 第 9番 春日明神遙拝所 春日皇大神(カスガスメラオオカミ)ひらめき 第10番 宗像(むなかた)神社 市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト) 諸芸発達 第11番 紀伊(きい)神社 五十猛命(イタケルノミコト) 万物の生気、命の根源 大屋津姫命(オオヤツヒメノミコト)、抓津姫命(ツマツヒメノミコト) 第12番 伊勢神宮遙拝所 天照坐皇大御神(アマテラシマススメオオカミ)天地の恵みへの感謝 豊受大御神(ヨウケノオオカミ) 第13番 元春日 枚岡(ひらおか)神社遙拝所 天児屋根命(アメノコヤネノミコト) 比売神(ヒメカミ) 延命長寿 枚岡神社は東大阪市にあるかつての「河内国一之宮」です。この神社の主祭神が天児屋根命です。”「日本書紀」神代巻に「中臣の上祖(とおつおや)」「神事をつかさどる宗源者なり」と記され、古代の河内大国に根拠をもち、大和朝廷の祭祀をつかさどった中臣氏の祖神で、比売御神(ひめみかみ)はその后神です。”(資料10) 中臣氏は藤原氏の祖ですから、遙拝所のある理由が理解できます。 また、上記15社めぐりには、3ヵ所の遙拝所が含まれています。そのためでしょう、これら遙拝所を除いた12社を「春日大社 福の神12社めぐり」として紹介されてもいます。ちょっと番号の振り方に違いが見られますが・・・。こちらからご覧ください。(「春日野 奈良観光」)  六角形の石柵で囲われた石灯籠 六角形の石柵で囲われた石灯籠由緒がありそうですが、説明板はありません。春日大社には石灯籠が無数にありますが、柵で囲う形式のものはあまりないと思います。  また、参道から少し奧に、句碑も建立されています。駒札によれば、昭和33年(1958)11月に建立された関圭草氏の句碑。俳誌「桐の葉」の代表だった俳人で、高浜虚子の高弟で、ホトトギス同人だった人だそうです。 春日巫女けふの神楽に藤を挿頭し では、若宮神社を後にして、参道を戻ります。  復路は、細殿・神楽殿の西側の一段低い参道を使いました。上記している箇所です。 連綿と石灯籠が続きます。再び、石灯籠を楽しみながらの帰り道です。   三輪神社が見えます。 三輪神社が見えます。 本社の南門辺りの建物が参道の遙か先に 帰路はこの道を北方向に進み、南門の手前で左折し西に転じて、二之鳥居をくぐり、表参道の方に出ます。その途中で見た石灯籠をご堪能ください。     この2基の石灯籠は同じ人が奉納されたもの。少し特異な石灯籠です。右の写真は春日大社再録でご紹介しています。 今回も取り上げたのは、右の写真の石灯籠の火袋のレリーフをご紹介したいためです。左の写真の火袋も同様にレリーフが施されていますが、撮った写真では判りづらいので省略します。    火袋にレリーフされているのは人物像なのか? 神像なのか? かつての神仏習合から考えて仏像? 仏像のように思うのですが・・・果たして何でしょう? 現地にいかれたら、探してみてお考えください。 石灯籠の竿の部分に相当するところを獅子が中台を支える形になっているのは、京都・相国寺の承天閣美術館の前庭にある石灯籠を連想させます。   こちらの石灯籠は火袋に鹿がレリーフされています。  一方で、反対側の面は、連子窓のある塀の意匠がレリーフされています。  「萬葉植物園」入口前まで戻ってきました。    その近くの休憩処の前が素敵な雰囲気でした。  鹿を眺めて終わりとします。 ご一読ありがとうございます。 参照資料 1) 若宮15社めぐり :「春日大社」 2) 兵主神社 :ウィキペディア 3) 南宮大社 ホームページ 4) 三輪明神 大神神社 ホームページ 5) 廣瀬大社 ホームページ 6) 葛城一言主神社 :「巡る奈良」 7) 赤乳神社・白乳神社 :「奈良の寺社」 8) 三十八社神社 :「奈良県御所市観光HP」 9) 春日野町「佐良気神社」春日大社・末社 :「お粥の弛々調査報告記」 10) 枚岡神社 ホームページ 補遺 福の神十二社めぐりについて :「春日大社」 春日若宮御祭の研究 折口信夫 :「青空文庫」 「春日若宮ご創建」(永島福太郎氏) 兵主大社 :「滋賀・びわ湖」 穴師坐兵主神社 :「神奈備」 春日大社 赤乳神社白乳神社遥拝所 :「いこまいけ髙岡」 赤乳神社は春日大社の末社 :「大正楼」 三十八神社の一覧 :「神代の残像=神社編=」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 [再録] 奈良・氷室神社 へ スポット探訪 [再録] 春日大社境内を巡る -1 大仏殿交差点から境内へ(憶良の歌碑、石灯籠さまざま、萬葉植物園、壺神神社、車舎) へ スポット探訪 [再録] 春日大社境内を巡る -2 回廊と社殿(中院を中心に)へ スポット探訪 [再録] 春日大社境内を巡る -3 外院(桂昌殿、酒殿、竃殿、着到殿など)へ スポット探訪 [再録] 春日大社境内を巡る -4 表参道から鷺原道へ、そして一の鳥居まで へ スポット探訪 春日大社を巡る[再訪] -1 春日東西両塔跡・参道・春日若宮神社 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2016.12.12 11:35:50

コメント(0) | コメントを書く |