|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

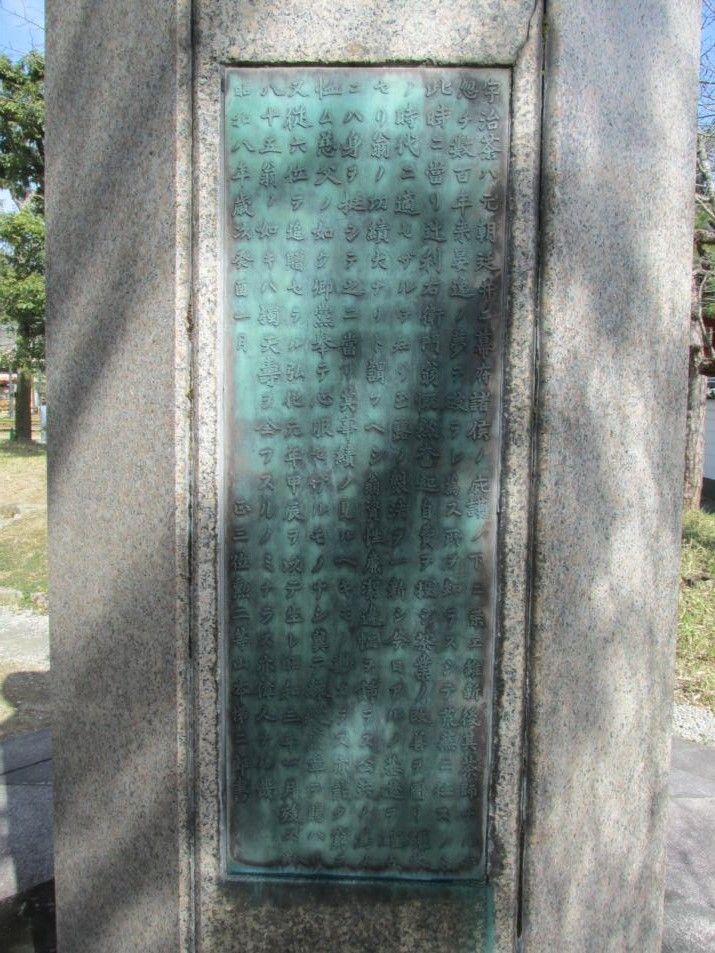

[探訪時期 2015年2月] [探訪時期 2015年2月]前回平等院表参道にある「入口」の看板から表門へのアプローチ参道だけのご紹介で終わりました。 このアプローチ部分はかなりのスペースになっていて、入口から表門を眺めると、冒頭写真のように藤棚があります。時が巡りくれば、美しい花を咲かせている景色が真っ先に目に飛び込んでくるのですが・・・・。  アプローチの石畳を門に向かって歩くと、右手奥側にこの巨大な石碑と人物像が見えます。近づいてみると、右の碑は「宇治製茶記念碑」です。 明治12年に「宇治製茶法」が特別一等賞を受賞したのを記念するものだとか。(資料1)   一方、左の像は、「辻利右衛門翁之像」と、胸像の基壇石に刻まれています。   背面にこの顕彰碑建立の主旨を記した銘板が嵌め込まれています。 それによると、辻利右衛門翁は弘化元年(1844)生まれで昭和3年(1928)に85歳で天寿を全うされたのです。江戸時代まで、朝廷と幕府諸侯の庇護を受けてきた宇治茶業者が明治維新により、安逸の夢破れ為すところを知らない状況に投げ込まれたそうです。そこで、利右衛門さんは奮起して茶業の改善、玉露の製法の一新に自費を投じて取り組まれたとか。そして宇治茶業界の発展に貢献されたという主旨のことが記されています。 この像を見て、「辻利」というブランドと結びつきました。「辻利」の創業者なのです。(資料2) 2237 「平等院入口」表示板のところに戻り、平等院の敷地生け垣に沿って歩いてみました。周り角付近の地蔵尊を祀る小祠があります。  その先は、小川の手前で築地塀が周り込み、細い通路になっています。  袋小路となって行き止まり。途中から生け垣で、境内の一部が見えました。  小川の反対側が、築地塀のある最勝院の通用口でした。 これで一通り平等院の周囲をほぼ巡ってみたことになります。最勝院も本来の入口は、平等院の境内のようです。平等院の塔頭ですから、あたりまえのことかもしれません。 この後、平等院表参道を通って、宇治橋に向かいます。 表参道には、飲食店や土産物店、そして宇治茶のお店が軒を連ねる商店街になっています。あがた通りで宇治茶の老舗をご紹介しましたので、この表参道にある老舗のいくつかにも触れておきましょう。 平等院側から道沿いに見ていくと、「三星園上林三入本店」、「お茶のかんばやし(平等院通り店)」「山田園茶舗」「伊藤久右衛門」のお店があります。 宇治橋を渡った東詰めにある宇治茶の老舗が「通園」です。 この後、宇治市源氏物語ミュージアムに向かいました。所在地は宇治東内です。 目的は午後2時からの講座を聴講するためでした。 源氏物語ミュージアムの入口付近の雰囲気だけご紹介しておきましょう。  ミュージアムのエントランスはこんな建物です。四面ともガラス壁面の方形舞台が池の上に張り出して建てられている感じになっています。   池上に架かるなだらかなスロープを歩み、最初のガラスドアを通った方形舞台がエントランス。そこから本館へのガラスドアを入ると受付です。エントランスからは源氏物語とゆかりのある花々を季節に応じて眺められるという趣向。 受付に向かって、右側が展示ゾーン(有料)でミュージアムの機能を担っています。  池には小川から清らかな水が流れ入ります。 池には小川から清らかな水が流れ入ります。この写真の正面右側が図書室。ここには源氏物語に関する様々な書籍が集められています。源氏物語関連文献の宝庫です。勿論、物語周辺の関連書籍も開架方式で閲覧できる形です。正面左側が講座室です。ミュージアムの企画による基礎講座や連続講座などがここで実施されています。この日聴講した講座もこの講座室で行われました。 ほかに、「源氏物語に親しむコーナー」や喫茶・ショップもあります。 これらはガラス壁面の回廊で繋がっています。  建物前面の庭には、水源としての井戸があります。 建物前面の庭には、水源としての井戸があります。背後の建物部分が講座室の眺めです。ここもまた、室内から庭を眺められるのです。    井戸から溢れる清冽な水の水面は日の光を受けてきらめき、 天空の雲や木の枝々を映して揺らめき、     流れ落ちる細流は白くざわめいています。  流れ落ちた水はまた、何事も無かったかのように 流れ落ちた水はまた、何事も無かったかのように清澄な流れとなり、小川を下ります。  源氏物語ミュージアムは平成10年に開館しました。 「復元模型や映像を通じ、源氏物語と平安時代の文化に親しめる世界で唯一のミュージアムです」(資料3)というのがフロアガイドに記されたキャッチフレーズ。 源氏物語ミュージアムを2015年4月にも訪れました。その時もブログに別途載せました。今回記事を再録するにあたり、併せてご紹介します。この井戸と小川の季節感の比較もしていただけるでしょう。  近くに「源氏の庭」碑があります。 近くに「源氏の庭」碑があります。この時季ヤエヤマブキが傍に咲いていました。 碑の文字にフォーカスすると、花がおぼろに・・・・・。  ミュージアムのエントランスは、源氏の庭にある池の上に張り出しています。その池に流れ込む小川の源流がこの井戸からこんこんと溢れ出る清水がつくる小池です。  この井筒は源氏物語の主人公、光源氏のモデルの一人へと連想がつながる遊び心、そんなしかけが秘められている水の源だということを、上記のご紹介後、2015年春にこのミュージアム主催の入門講座を聴講した知ったのです。そこで別に載せた記事をこの再録にあたり統合編集し、追加しておきたい次第です。 井戸→平井筒→筒井筒→二十三段→伊勢物語、とくれば、もうおわかりですね。 平井筒は、上からみた井の形を図案化したものの名称。 筒井は、まるい筒のように掘った丸井戸。 井筒は、掘った丸井戸の上にのせた円形の井戸枠。 源氏物語の光源氏のモデルの一人に、在原業平があげられます。実在した人物である在原業平の和歌を中心に据えて散文と融合させ、ある「男」の生涯を歌物語として書かれた作品が『伊勢物語』です。作者は未詳ですが、業平と縁のある人が原型を書き、書き継がれたものだとか。つまり、在原業平がモデルになっているということでしょう。そして、その第二十三段が「筒井筒の恋」を扱った物語です。 この二十三段は、 「むかし、田舎わたらひしける人の子ども、井のもとに出でてあそびけるを、大人になりければ・・・・」という文で始まり、そのあとに次の歌のやりとりが記されます。(資料4) 最初のやり取りが、 男 筒井つの井筒にかけしまろがたけ過ぎにけらしな妹(いも)みざるまに (丸井戸の上に組んである井戸枠の高さに及ばなかった私の背丈も、あなたにあわないでいるうちに、井戸枠より高くなったと思われますよ[しばらくおあいしない間に私もすっかり大きくなりまshしたよ。おあいしたいと思います。) 井筒の女 くらべこしふりわけ髪も肩過ぎぬ君ならずして誰(たれ)かあぐべき (あなたとどちらが長いか、ずっとくらべっこをしていたおかっぱの髪も今では肩の辺りを過ぎてずっと長くなってしまいました。でもあなたでなくて、だれが私の髪上げをしてくださることができましょうか。[あなただけが私の成人式をして結婚してくださることができる方です。) これは有名な相聞です。(○○の女というのは識別するため私が仮に付記しました) 余談ですがこの段の後半には、こんな歌が記されています。 井筒の女 風吹けば冲つ白浪たつた山夜半(よは)にや君がひとりこゆらむ (風が吹くと沖の白波がたつように、なんとなく不安で心細い竜田山を夜中にあの方は一人こえていらっしゃるのでしょう。なんだか心配なきがします。) 河内の女 君があたり見つつ居(お)らむ生駒山雲なかくしぞ雨は降るとも (あなたのいらっしゃるあたりを遠く見つづけてじっとまっていましょう。ですから雲よ、大和との間にそびえる生駒山をかくさないでください。たとえ雨は降っても。) 河内の女 君来むといひし夜ごとに過ぎぬれば頼まぬものの恋ひつつぞふる (あなたが来ようとおっしゃった夜ごとに、来てくださらないので待ちぼうけのままむなしくすぎてしまうので、もうこのごろはあてにしませんけれど、やはり恋しつづけながら時をすごしています。) 幼馴染みの女(井筒の女、大和)と結婚した男が、女の親がなくなり貧しくなると河内にできた妻の許に通うようになるのです。しかし、井筒の女の様子を知り、一方で河内の女の様子をみていとわしくなり、男は河内の高安の里に通うこともなくなったという話に展開します。後半は二人の女の歌が書き込まれているというちょっと異質な段です。この後半は、当初の前半の原型に物語が追補されていった可能性もあるうそうです。 源氏物語ミュ-ジアム-源氏物語-光源氏ー庭の井戸:平井筒 -筒井筒の恋(23段)-伊勢物語ー在原業平(-光源氏のモデルの一人) という連想での繋がりのトリガーになる「井筒」でもあるのだとか。 こんこんと清水を溢れさせている小さな井戸です。たかが井戸なんですが・・・・されど井戸なんですね。この「井」という記号からの連想・・・私には目からウロコでした。 源氏物語が生み出された背景つまり、紫式部が源氏物語を創作できた背景に、平かなの発明、作り物語(竹取物語、宇都保物語など)、歌物語(伊勢物語、大和物語)などがあるということなのです。その中でも、伊勢物語は源氏物語と深い関わりを秘めているようです。(資料5) 世阿弥が、紀在常の娘と在原業平の恋物語を脚色し、三番目物として「井筒」という演目を創作しています。世阿弥は伊勢物語を土台にして作っているそうです。(資料6) 余談が長くなりました。元に戻りましょう。  シランが咲き誇っていました。 シランが咲き誇っていました。      この花名が不詳です。手許のポケット図鑑を見ましたが、見つけられませんでした。 源氏物語ミュージアムの庭も、季節の変化を楽しめるスポットです。紅葉の時季もきれいです。 さて、最後に宇治橋通りに少し触れておきましょう。 宇治橋西詰めに立つと、道路が放射状に分かれます。宇治川沿いが「平等院表参道」。そして石の大きな鳥居が道路の入口に立つ「あがた通り」(県道3号線)、商店街の立ち並ぶ旧市街地の「宇治橋通り」(県道15号線)と、JR奈良線沿いにJR宇治駅方向に延びる現在の幹線道路です。 宇治橋通りには、宇治橋に比較的近い「上林春松本店」とJR宇治駅に近い「中村藤吉本店」という老舗があります。 これで思いつきで始まったこの日のスポット探訪は終わりです。 ご一読ありがとうございます。 別の宇治探訪の再録をつづけます。 参照資料 1) 宇治製茶記念碑 2) 辻利とは :「辻利京都店」 3) 宇治市源氏物語ミュージアム フロアガイド 観覧時配付のリーフレット 4) 『伊勢物語 (上)全訳注』 阿部俊子訳 講談社学術文庫 p111-120 和歌の現代語訳をそのまま引用しています。 5) 『クリアーカラー 国語便覧』 青木・武久・坪内・浜本監修数研出版 6) 『大辞林』 松村明編 三省堂 【 付記 】 「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。 補遺 宇治茶まつり 宇治観光案内 :「京都宇治土産.com」 お茶の歴史 :「伊藤園」 宇治茶のこと 宇治茶とは :「通園」 丹精こめた製茶法・宇治茶の統計 :「宇治市」 伝統の宇治茶手もみ製茶法 :「丸利吉田銘茶園」 手もみ製造法(宇治製法) :「京都府」 宇治茶の歴史と文化の道 宇治茶の鄕づくり協議会 pdfファイル 宇治橋通り :「宇治市」 平等院表参道 :「宇治市」 県通り :「宇治市」 京都府茶協同組合 ホームページ 上林三入 (三星園上林三入本店) ホームページ 上林春松本店 ホームページ 辻利(辻利一本店) ホームページ 中村藤吉本店 ホームページ 山田園茶舗 ホームページ 宇治市源氏物語ミュージアム ホームページ 風俗博物館 ホームページ 源氏物語といえば、JR京都駅からほど近いワンフロアーだけの凝縮された博物館。 番外的に併記ご紹介です。六条院邸の模型と人形等による源氏物語の企画展示。 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 善法・妙楽周辺 -1 善法寺・学校創立碑・「山宣」の墓 へ スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 蓮華周辺 -2 縣(あがた)神社 へ スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 蓮華周辺 -3 芳春園・浄土院の裏手・平等院ぐるり へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.01.22 22:59:39

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|