|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

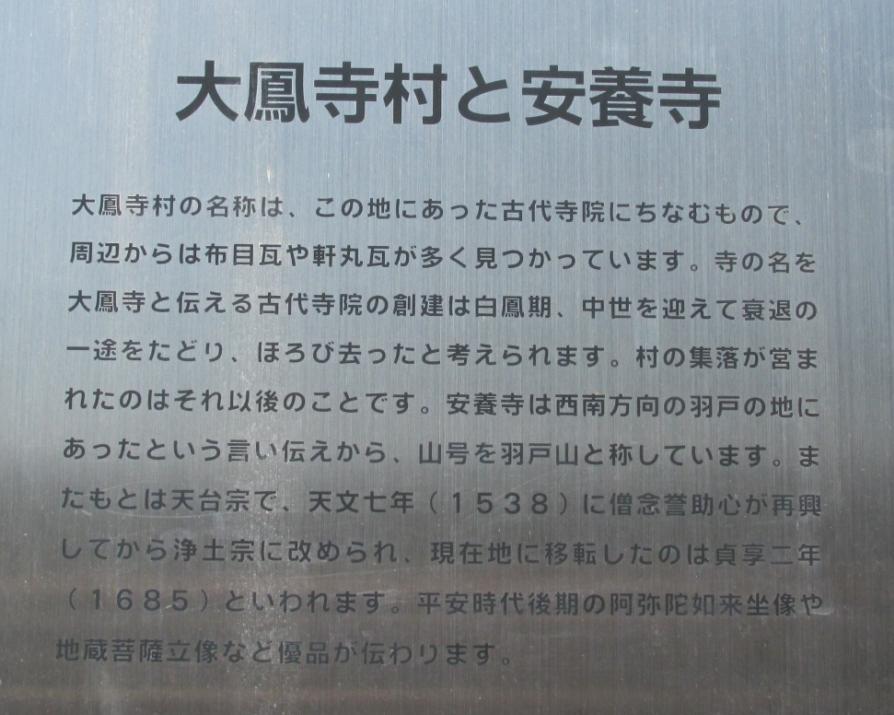

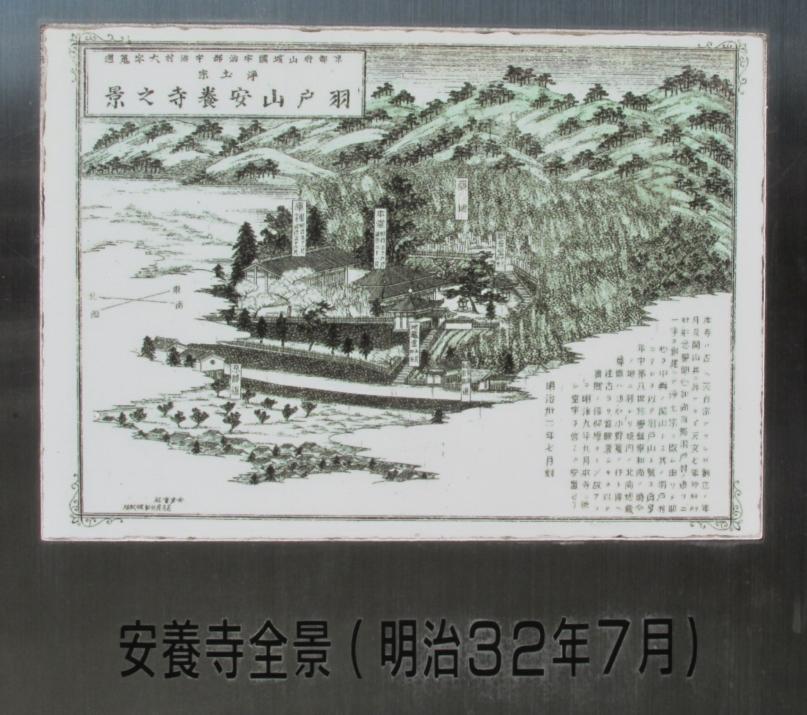

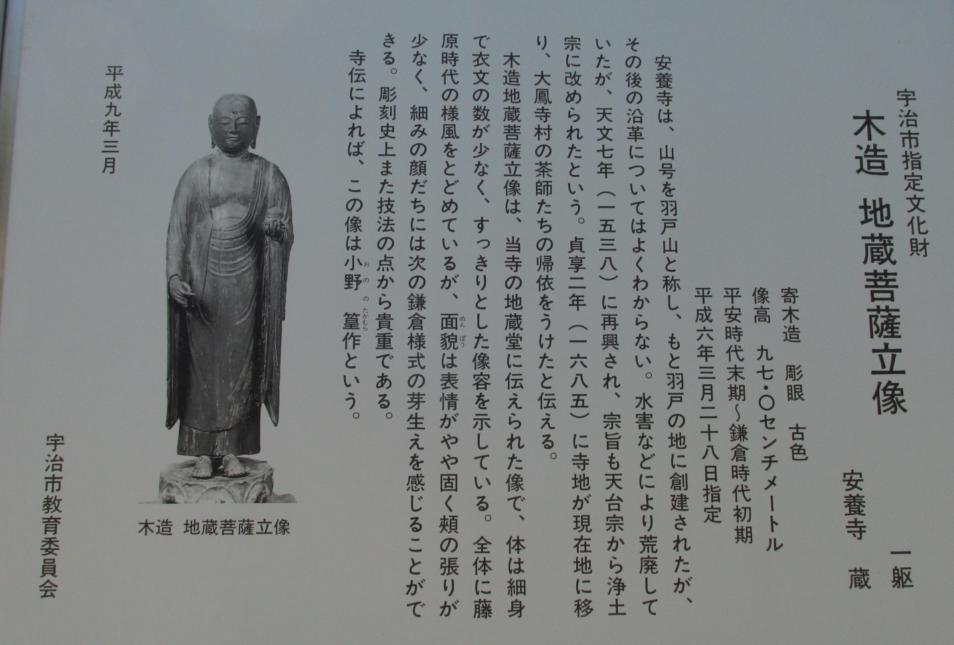

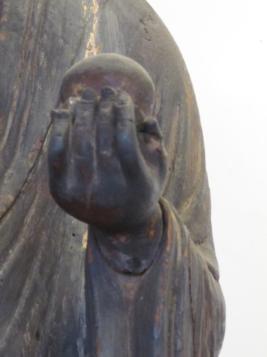

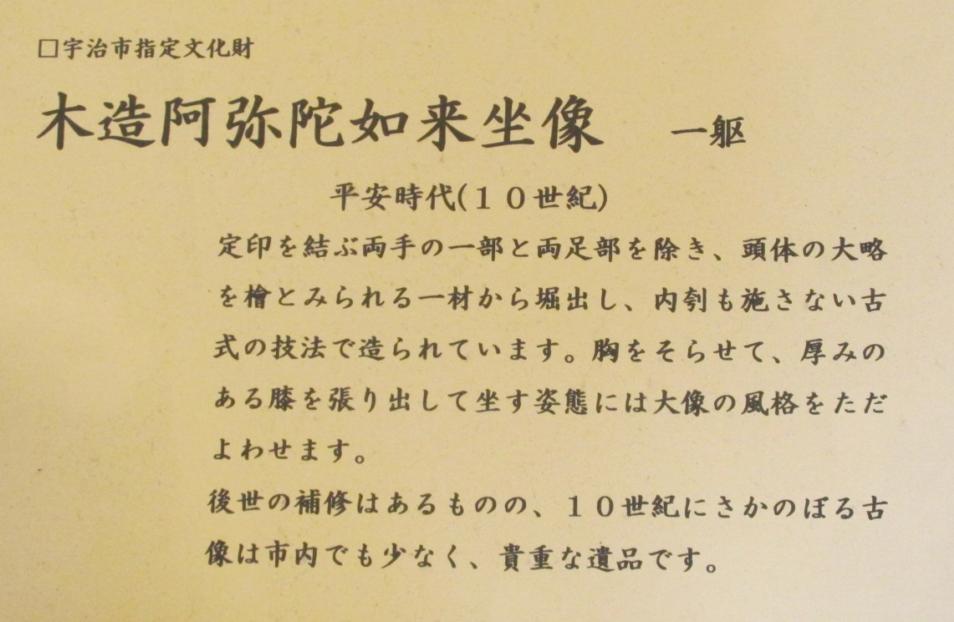

[探訪時期:2015年4月]  厳島神社前の道に立ち、北方向を見ると、「安養寺」が見えます。 少し高台になったところに境内があり、道路から少し急傾斜の石段を上る形になるお寺です。源氏物語ミュージアムから自宅に戻るとき、この前の道を幾度か利用して、高みに建つお寺を見上げながら通り過ぎたことがります。 これまでは、閾(しきい)が高くてではなくて、石段が高くてちょっと気後れしてっしまい訪れなかったのです。冒頭の写真にあるお寺の石標の下部に小さく記載の「小野篁朝臣の延命地蔵尊」という表示に惹かれて、この機会にと訪ねてみました。 現在の地名は莵道東中ですが、この辺りは、かつて大鳳寺村と称されたそうです。 お寺の石段の南側に駐車場があり、そこに、上掲の「大鳳寺村と安養寺」と題した説明板が建てられています。 この地には、古代の白鳳期に大鳳寺という古代寺院があり、中世には衰退したそうです。この寺があったので、その後村落が営まれるようになったときに、大鳳寺村という名称が残ったとか。 一方、ここより西南方向に羽戸と呼ばれた地域があり、そこに天台宗の安養寺があったそうです。そのお寺を天文7年(1538)に僧念誉助心が訪れたのです。当時、お寺は無住寺になっていたのだとか。そのお寺を助心が浄土宗のお寺として再興。貞享2年(1685)に現在地に移転したといわれています。羽戸にあったことからでしょう、お寺の山号が「羽戸山」です。(資料1,2) 『山州名跡志』を見ますと、「黄檗」「普化墓」の項の続きに、「波(ハ)戸 地名」として載っています。「在墓南四町許」。つまり、普化墓のある所から南に四町の距離にある所が「波戸=羽戸」だということでしょう。 この「波戸」の次の項が、スポット探訪[再録]でご紹介した「浮舟宮」の項目です。その冒頭に「在同所宇治路傍在」と記されていますので、浮舟宮があったところが「波戸」だとわかります。これで江戸時代に出版された『都名所図会』に「波戸浮舟社」と載っていることとも付合します。(資料3)  Mapionの地図情報から部分図を拝借し、3ヶ所の位置関係を追記してみました。カラーの丸印が大凡の位置です。現地は地図(Mapion)をこちらからご覧いただき、ご確認ください。 また、「羽戸の地は、中世の近衛家領、羽戸院の一部にあたり、南北に通過せる奈良道を羽戸畷(なわて)と別称し、近世初期以前には、その辺りを中心に家が建ちならんでいたことが伝えられている」のです。「庄屋長左衛門届書」には「家数七軒、町の長さ三十二間、道幅二間」と記されているそうです。(資料1) 横道にそれますが「浮舟宮」の項の続きに記されていることを読み下し文にしてみます。 「鳥居 東向き 木の柱 社同じ 傍に榎(エノキ)あり。浮舟社と云う。祭る所は詳らかならず。按(アン)ずるに此の辺所地の名に四阿(アズマヤ)、蜻蛉(カゲロウ)の名あり。是れ即ち源氏物語宇治十帖の名なり。浮舟又十帖の内にあり。件(クダン)の号、源氏に因(ヨ)りて、後世の作名なるか。但し上古よりの名にして、紫式部此の号に就いて、巻の名に用るか、未だ決せず。」  石段を上がると、山門から本堂が見えます。まだ新しい本堂です。 (この写真は、お寺を辞去するときに撮ったものですが、先に載せておきます。)  説明板に載っている本堂と対比すると、南面していた本堂が、西面する形で建て替えられたようです。  門を入ると、右側の少し奧に鐘楼があります。 門を入ると、右側の少し奧に鐘楼があります。全体的に新しく建てられた感じでしたので、手始めにまず鐘楼を拝見しました。梵鐘はまだごく最近の鋳造でした。鐘の下帯と中帯との間の草の間の幅を狭い帯状にとどめ、池の間を大きくとり、全体に銘文を記すという様式の梵鐘です。縦帯には、「響流十方」と「正覺大音」という文言他が記されています。   池の間の一つに記された「羽戸山安養寺鐘銘」をご紹介します。原文カタカナ表記を読み慣れている平かなに代え、句読点を加えて転記します。 「惟(おもう)れば、洪鐘は十方法界の衆生に法供養を響流す宝器なり。一度鐘声忽(たちま)ち上諸天法界に超え、下は九泉に徹して、鉄囲幽闇聞く者悉(ことごと)く三途の苦を離脱して安養の浄土に生じ、一切の衆生即ち正に正覚を成せんと。諸経説を給へる事件(くだん)の如し」  もう一つの池の間には、当山への梵鐘の奉納由緒についての一文が記されています。 その前半に「当山は五百有余年前、戦国時代、戦火を逃れ、都より巡錫下向の助心和尚、羽戸の天台宗の古寺に逗留し、怯(おび)える里人に法を説き、浄土宗に改宗し、九十三才の遷化。後七代清栄す。太閤堤築造に依り大出水。堂宇流出す。里人と髙地の大鳳寺に移る。平成18年4月、荘厳なる本堂落成千載一遇の歓(よろこび)の時至り、諸檀信集(つど)い慶讃の式典を修す。是が法縁とし古刹の当山鐘楼声なく空虚寂たり。梵音渇仰の至情禁じ難く・・・」と記されています。 前記と少し重複しますが、戦国時代に助心和尚が浄土宗として古寺を改宗・再興し、その後7代にわたって192年間、羽戸の地で安養寺は興隆していったようです。豊臣秀吉が宇治川を付け替えて太閤堤を築いたことで、宇治川の流れが変化させられました。浸水が毎年繰り返され、享保15年(1730)大洪水が発生して羽戸にあったお寺の堂宇がことごとく流失したそうです。その結果、村人とお寺が共に現在地に移転してきたといいます。 僧盤察和尚が、この大鳳村で安養寺を再建し、中興の祖として記録されているそうです。そして、平成18年に本堂を建て直すに至るのですが、梵鐘がないのは古刹としては空しく寂しい想いがするということから、梵鐘の鳴り響く音を望む想いを禁じ難くなったということが発心のようです。(梵鐘銘文、資料1,2) 文の後半では、宮林光司氏が洛西の岩澤梵鐘店に依頼され、平成19年の春~秋に製作がなされて、同年10月に奉納されたことが記されています。縁起にもとづいて「大鳳寺鐘」と銘が付けられたのです。 羽戸の地に開基されて羽戸山という山号が付き、堂宇を失い、大鳳村に移転して、大鳳寺にて中興されて「大鳳院」・寺号が安養寺ということで、正式には「羽戸山 大鳳院 安養寺」と称することと関係した銘なのですね。一度鐘声を拝聴してみたいものです。  鐘楼の写真にも写っているのがこの坐像です。 鐘楼の写真にも写っているのがこの坐像です。  掌に宝珠を載せている姿から地蔵菩薩坐像だろうと思います。なかなか秀麗な相貌です。   その傍に、織部灯籠が建てられています。棹には地蔵菩薩が刻されているようです。  振り返り境内の西側を見ると、右の説明板が境内に建てられています。(石段下の道路脇に建てられてた方が良いように思うのですが・・・・)  北側には、十三重石塔もあります。 北側には、十三重石塔もあります。  本堂 本堂向拝の木鼻や蟇股はごくシンプルなものです。   隅棟の先端の獅子口には、浄土宗の宗紋「月影杏葉(つきかげぎょうよう)」が印されています。(資料4)向拝の両隅・軒丸瓦のところに、後ろ足を高く上げた獅子像の飾り瓦が躍動しています。50年ほど経ったら、渋さと風合いが増すでしょうね。 また、軒丸瓦の文様は三巴文(みつどもえもん)が使われています。室町時代には軒丸瓦の文様の主流は巴(ともえ)文になっていたそうです。巴文は単純で目立つところから、好まれたといいます。(資料5) 一方、三巴文はどうも日本独特のもので、他の国にはみられないそうです。(資料6) 庫裡に赴き、拝観できるかどうか訪ねると、ご住職が快く受け入れてくださり、閉まっていた本堂を開けていただけました。お陰で、本堂で静かに諸仏を拝見することができました。写真を撮ることも了解いただけましたので、ご紹介もできます。お寺のホームページに写真を載せておられるので、そちらもぜひご覧ください。   本尊は阿弥陀仏。本堂の中央・内陣の奧に阿弥陀三尊像が祀られています。左右の脇陣に諸仏が横一列に安置されています。見仏したかった木造地蔵菩薩立像は、向かって右の脇陣に安置されています。 現在の安養寺も、明治元年より10年間は無住の時代があったそうです。そして、安養寺は、崇林寺・宝善庵・正善院・大善庵の末寺を合併して、今日に至るといいます。大小様々な諸仏が多数安置されているのは諸寺の合併を経た結果のようです。  本尊の阿弥陀仏立像 本尊の阿弥陀仏立像それでは、拝見できた諸仏をご紹介します。  木造地蔵菩薩立像 平安末期~鎌倉初期。 木造地蔵菩薩立像 平安末期~鎌倉初期。小野篁(802~852)が刻んだと伝わるもの。97cmという大きさ。宇治市指定文化財。 全体に細身ですっきりしたお姿です。衣文はかなり省略して表現されています。     境内の石仏と比べても、面貌は表情が少し固いけれどほっそりした顔立ちで静謐な雰囲気です。 右手の小指と人指し指を伸ばしたままで、錫杖をそっと支えているだけという感じです。指もほっそりしています。宝珠を掌にのせている左手の指の表情と少し差異を感じます。 「北向地蔵、延命地蔵の異名を持ち、はたまた脚気に効能があるとも伝えられ、住民から慕われ続けた仏様です」(資料2)  向かって、左の脇陣に安置された「木造阿弥陀如来坐像」    平安時代(10世紀)に造立された像高49.5cmの小ぶりな仏像です。後世の補修が加わっているそうです。 衣文は大胆に省略した表現になっています。 見仏する角度や距離という立ち位置によって、面貌の雰囲気は微妙に変化します。  上品上生の弥陀定印の印相を示しています。 「台座天板裏には、寬文4年(1664)には正善庵に本尊としてまつられていた旨の墨書があります」(資料1)  右側の阿弥陀仏立像は、崇林寺の旧本尊で、かなり後補(-両手足先、光背、台座-)が見られるとか。台座底部に寬文12年(1672)の修理銘が残されているそうです。南北朝~室町頃の作で、像高77.8cm。いわゆる安阿弥様の一例で来迎印の姿だそうです。(資料1) 右手が衆生の畏(おそ)れを去らせるという施無畏印、左手が衆生の願望するものを与えるという与願印という印相です。 「安阿弥様」については、手許の本から引用させていただきます。 「浄土教関係の僧侶との交渉を反映して、快慶には阿弥陀如来の小型の立像、いわゆる『三尺阿弥陀』の遺品がおびただしく多い。快慶はここでは浄土寺浄土堂像などに見られる宋風とは異なった、平安後期の平明な形式を前提として、そこにあらたな現実感を加味した独特の形式を完成した。その形式を彼の阿弥陀仏号にちなんで『安阿弥様(あんなみよう)』といい、以後の三尺阿弥陀の一基本形となった。」(資料7) もう一躯、目を惹かれる地蔵菩薩立像が安置されています。  江戸時代に造立された仏像で、像高68.8cm。 江戸時代に造立された仏像で、像高68.8cm。見慣れた地蔵菩薩像とは少し雰囲気の異なる地蔵菩薩像です。この地に近い黄檗山萬福寺という黄檗宗のお寺ではこの姿に類する仏像が多く見られ、黄檗様といえる一例になるようです。    江戸時代の作だからでしょうか、像の彩色がかなり鮮やかに残っています。袈裟を付けておられる姿ですが、袈裟の文様と彩色がかなり豪華できらびやかです。 頬が少しふっくらと造形されていて、目元は少し厳しめという感じです。衣文の大きな動きと色鮮やかな袈裟の姿には、細く目を開け、断然とした雰囲気の相貌がマッチしているようです。錫杖を持つ右手の指の曲げ具合の表現が、最初にご紹介した小野篁作と伝わる地蔵菩薩立像と微妙に違うのもおもしろいところです。仏師の感性の違いでしょうか。左手が欠損していて、少し残念ですが・・・・想像力で補いましょう。 ご住職が、時折地蔵菩薩立像のことを知ったのでと言って、遠方から参拝に来られる人がおられるとおっしゃってました。 一人静かに諸仏に対面し、見仏できる機会を得て、ありがたいひとときでした。  今回のスポット探訪はこれで終わります。 ご一読ありがとうございます。 参照資料 1) 浄土宗安養寺 ホームページ 2) 「安養寺のあゆみ」 拝観のおりにいただいたリーフレット 3)『山州名跡志 自小栗栖 至宇治田原 巻15』 4) 宗紋・宗歌 :「浄土宗」 5) 室町時代の軒瓦 :「興福寺」 6) 巴文 かわら美術館 :「輪廻転生 愛知県の美術館」 7) 『別冊太陽 仏像 日本仏像史講義』 山本勉著 平凡社 p212 補遺 巴 :ウィキペディア 巴文 :「コトバンク」 地蔵菩薩 :ウィキペディア 地蔵菩薩像のお話 :「古都奈良の名刹寺院の紹介、仏教文化財の解説など」 高浜市やきものの里 かわら美術館 ホームページ 快慶 :ウィキペディア 安阿弥様って どんな様式? :「仏像愛好 芝進(孤思庵)のブログ」 木造阿弥陀如来立像 :「大阪市」 浄土寺(小野市) :ウィキペディア 調査報告 知恩院蔵 阿弥陀如来立像 植村拓哉氏 pdfファイル ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 善法・妙楽周辺 -1 善法寺・学校創立碑・「山宣」の墓 へ スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 蓮華周辺 -2 縣(あがた)神社 へ スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 蓮華周辺 -3 芳春園・浄土院の裏手・平等院ぐるり へ スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 蓮華・東内周辺 -4 平等院ぐるり補足・源氏ミュージアム へ スポット探訪 [再録] 宇治を歩く -5 厳島神社 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.01.25 22:41:35

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|