|

|

|

カテゴリ:観照 [再録]

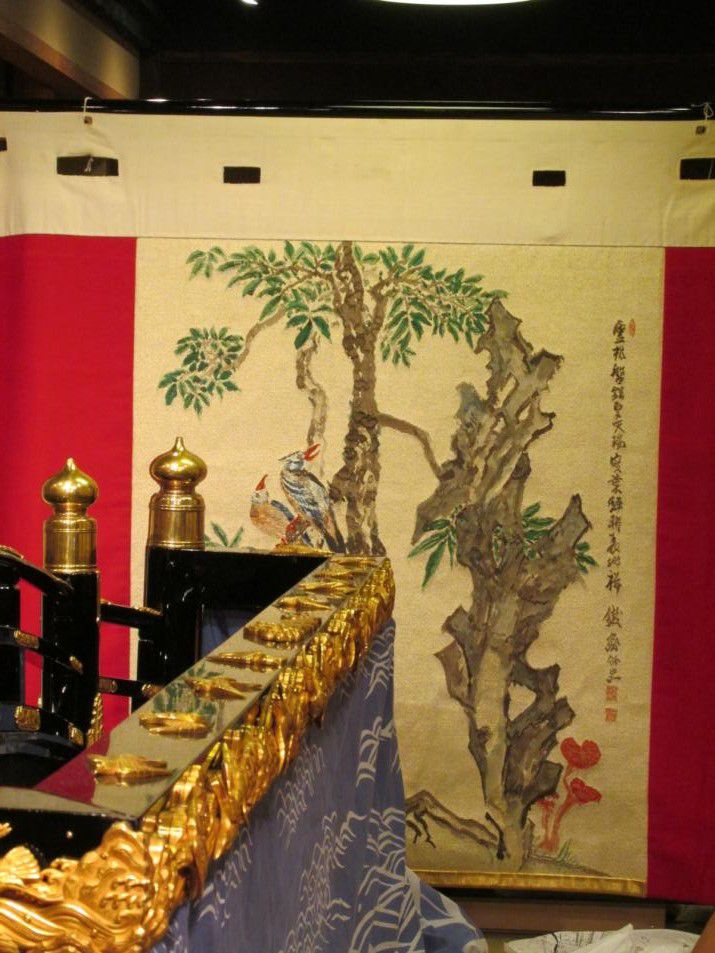

今年(2014年)から祇園祭が49年ぶりに前祭・後祭の形に復興されました。 私は祇園祭の宵山は16日という形しか知りませんでした。その後宵々山という形にもなりましたが。 それが後祭の復活により、「宵山」が2度楽しめる復興初年度です。 勿論、今年(2014)は既にご紹介した前祭の宵山に出かけるとともに、この後祭、7月23日の宵山にも出かけました。雰囲気がどう変化しているか・・・・も楽しみにして。 また、今回は時間のゆとりがあり、その前日22日の夕刻にも一部の山鉾を観るために立ち寄ることができました。それも織り交ぜながら、後祭の宵山風情をご紹介します。私流ですので、ちょっとマニアックなご紹介になりますが、お付き合いください。  これは前祭の折りに入手したガイド資料から後祭のガイド図を部分拡大して借用したものです。(資料1) 今年が復活初年度のためもあるのでしょうか、従来の16日の宵山状況からすれば、今年巡行完全復帰する大船鉾の鉾町近辺を除くと、相対的に訪れている人の比率が少なくて、そのためうれしいことに、比較的ゆったりとした気分で、宵山情緒と屏風祭を堪能できました。来年(2015)以降、どのような変化がでるかもまたウォッチしていきたい次第です。 23日の宵山は四条通を西行して室町通に折れ、北に上がって行くことにしました。前祭での四条通は長刀鉾、函谷鉾、月鉾と並び、宵山のメインストリートになるのですが、後祭での四条通りは普段通りの交通です。室町通りも菊水鉾、山伏山の町内あたりは普段に戻り静かなもの。通りの北に鯉山の見える辺りからやっと宵山の風情が出てきます。 16日より1時間弱早めに家を出たことと、後祭の復興初めてということもあってか、見物客もゆったりとずらりと並ぶ出店のない、比較的静かな宵山を楽しめる雰囲気でした。こういう雰囲気の方が私は好きですねぇ・・・。  さらに四条通以北の山鉾町を切り出してみました。(資料1) イメージができることでしょう。 まずは蛸薬師通で一旦右折して、橋弁慶山を眺めに行きました。  橋弁慶山の説明駒札の近くはこんな感じ。  傍の町家の表はすべて開放されて、2階には橋弁慶山に載る牛若丸と弁慶の人形が飾られています。 この景色を観るのも1年ぶりです。また1つ年を重ねた・・・・ことに・・・。      ズームアップしていくと、こんな感じです。 これらの人形には永禄6年の古い銘が記されているそうです。(資料2) じっくりと身近に眺められるこの時間が、宵山散策の楽しみなのです。 ほとんどの人が知っているお話。弁慶と牛若丸が五条大橋で戦う姿を題材にしたのが、この「橋弁慶山」です。謡曲「橋弁慶」を題材にした山だそうです。 このあたりには、天文年中に右近信国という刀鍛冶が住んでいたので「信国町」と呼ばれていたそうです。それを天保の頃に「橋弁慶町」と改めたのだとか。橋弁慶山を毎年決まった趣向としていたところから、町名がそれに改められたというのは、おもしろいところです。(資料2)  1階には、山を飾る懸装品や趣向の舞台となる五条大橋などが展示されています。 橋弁慶山を飾るパーツの総展示です。黒漆塗りの橋が光っています。 こういう形で拝見できる期間はわずかです。そして宵山がその最後の一時。 まずは橋そのものから眺めていきましょう。   欄縁の上面と側面の鍍金金具の装飾が見事です。 巡行の時には、この上面の千鳥は巡行路で待ち受ける見物客には全く見えません。      波の上を舞飛ぶ千鳥の姿が生き生きとしています。    1階の開け放たれた座敷の壁際には、前懸が展示されています。  現在巡行に使用されている前懸です。富岡鉄斎の原画「椿石図」によるものです。  巡行当日に観るのがこの姿に組まれた橋弁慶山です。 牛若丸は足駄の金具1本で支えられている状態になります。  2階の壁際に見えるのが、多分胴懸でしょう。 この橋弁慶山は、明応9年巡行の順番をくじで決めたときに、くじ取らずで一番先頭を行く特権を確保したと言います。(資料2) 49年ぶりの後祭の巡行において、橋弁慶山が先頭を切って進むことになっています。 室町通に戻り、北に少し上がります。そこにあるのが「鯉山」です。 つづく 参照資料 1) 「祇園祭 宵山・巡行ガイド2014」 発行・祇園祭宵山会議 2) 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元 編並画 発行所・郷土行事の会 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 橋弁慶山 オフィシャルサイト 橋弁慶山の牛若丸と弁慶 :「京のお人形」(京都民報) 橋弁慶 能楽事典 演目解説 :「銕仙会~能と狂言~」 能「橋弁慶」:五条の橋の義経と弁慶 日本語と日本文化 :「壺齋閑話」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -1 長刀鉾・函谷鉾・月鉾・舩鉾、岩戸山、木賊山、太子山 へ 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -2 油天神山、芦刈山、四条傘鉾、蟷螂山、放下鉾、孟宗山、孟宗山、菊水鉾、占出山 へ 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -1 2番・芦刈山から9番・菊水鉾まで へ 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで へ 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -3 17番・月鉾から20番・郭巨山まで へ 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -4 21番・放下鉾から23番・舩鉾まで へ 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -5 長刀鉾点描 鉾町へ 観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -5 橋弁慶山と浄妙山 へ 観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -8 山鉾点描(宵山&巡行)へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.06.23 17:18:50

コメント(0) | コメントを書く

[観照 [再録]] カテゴリの最新記事

|